“新疆花兒”的流傳變異比較

趙松奇

(烏魯木齊市米東區文化館,新疆 烏魯木齊 831400)

“新疆花兒”的流傳變異比較

趙松奇

(烏魯木齊市米東區文化館,新疆 烏魯木齊 831400)

新疆花兒在流傳過程中,保留總體的“新疆特點”,同時隨著地域性的差異又略有不同,新疆花兒傳唱的地域大部分在綠洲經濟帶,焉耆、昌吉、烏魯木齊米東區、伊犁等地各有特色。

新疆花兒;差異

中國山歌是一種廣大人民群眾喜聞樂見的歌唱形式的民歌種類。山歌多產生于高原、山地。北方太行山以西的黃土高原、隴東高原、青海高原等海拔在2000~5000米的西北高原地區,流傳著較多的山歌題材。如晉西北的“山曲”、內蒙古西部的“爬山調”、陜北的“信天游”、甘寧青一帶廣為流行的“花兒”均具有典型的西北山歌的風味,花兒在西北地區民間較為盛行,在新疆除回族、漢族演唱還有部分維吾爾、哈薩克、錫伯族也演唱花兒。

新疆史稱“西域”,“新疆”的地名稱謂源于在清朝。新疆花兒”是由西遷的回族同胞帶入新疆,發展于新疆的,是不同于內地“花兒”的一種“花兒”,有著強烈的地域特色,因而冠名“新疆花兒”。

新疆的回族主要是來源于西北各地回族的西遷,而清代應該說是新疆回族發展歷史的一個重要階段,從18世紀中葉到20世紀初,內地的回族不斷來到新疆。據史料記載,乾隆三十五年(1770年),有云南、甘肅、陜西、青海等地遷居到新疆的回民就超過3000戶。上個世紀30年代,由于戰爭的原因,又有上萬回民來到新疆定居。由此帶來了當地的文化、生活習慣,方言、民間歌曲也就隨之而來,并在新疆相互影響、滲透形成了新疆回族的“花兒”。

在面積166萬平方公里,占中國國土總面積的六分之一,是中國面積最大的省級行政區。新疆地處亞歐大陸腹地,陸地邊境線5600多公里,周邊與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗等八個國家接壤,在歷史上是古絲綢之路的重要通道,現在又成為第二座“亞歐大陸橋”的必經之地,戰略位置十分重要。

在新疆、西遷進入新疆的回民大都集中分布在昌吉回族自治州諸縣市,烏魯木齊米東區、焉耆回族自治縣、東疆哈密地區、北疆伊犁等地區。新疆的戈壁荒漠雖然占很大比例,但回民族聚集的大部分都是平原、綠洲、很少聚集在溝壑縱橫,人煙稀少的地方,大部分聚集地區水資源豐富、如米東區地域的老龍河、焉耆的開都河、伊犁地區的伊犁河,這些地區部分地方種植水稻等精耕細作的農作物,都是各民族的大雜居、小聚集的特點,各民族相互交流、學習,互相融合,形成了你中有我我中有你的分布特點。西遷帶來的花兒保持了原有的唱腔和韻味外,還大量吸收與融合了當地的文化,因而在花兒的旋律、音樂、句式、押韻形式、襯字、襯詞、襯句及演唱上,都形成了自己的風格,成為別具

特色的花兒。

新疆花兒的大體特征相同,在不同地域又有差異。具體表現在:

一、不同之處

(一)旋律音程的差異

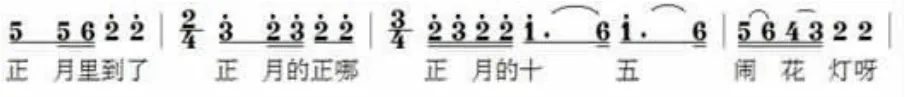

《嘛呀六》焉耆地區:如圖1。

焉耆地區臨近水鄉臨近水鄉、音樂相對順暢自然、甜美其中“蜂蜜那個冰糖泡呀上”旋律最大音程是六度,音樂在三度音程-六度音程之間短促過度音樂頗有江南水鄉韻味。

圖1

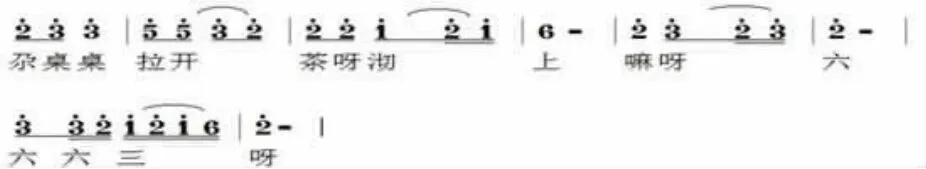

米東區:《嘛呀六六二三令》:如圖2。

米東區周邊沒有大的水域,雖然種植水稻,但都是靠地下水、周邊多黃土梁、相對較為干旱,民間音樂表現為粗狂、豪放,歌手多用真聲(蒼音)演唱,多波音、顫音、音程過度多七度大跳。

圖2

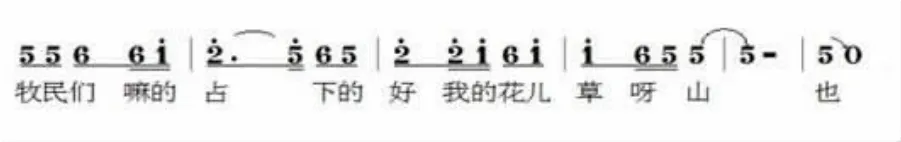

焉耆地區《采牡丹》(白牡丹令):如圖3。

音樂旋律最大音程為五度音程,沒有級進大跳,旋律過度較

為自然。音樂婉轉細膩,頗有水鄉風情。

圖3

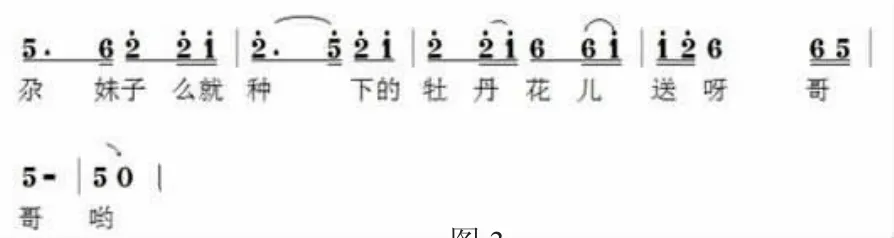

米東區:《白牡丹令》

這是“新疆花兒王”韓生元演唱的一首新疆花兒,詞中唱到的牧民、草山是新疆的哈薩克族和草場。音樂節奏相對完整,演唱中少拖腔,旋律趨向于小調特點。如圖4:

圖4

“牧民們占下的”一句中音樂旋律最大音程度數為七度,從上方的徵跳至下方的羽,音樂粗狂豪放,更具有西北民間音樂演唱中甩腔的特點。

(二)唱詞內容的不同

同樣的民歌在不同地域流傳過程中、隨著歲月的積淀和時間的洗禮,音樂慢慢打上了地域、生活、情感的烙印,呈現出不同意境和不同心理特征。花兒的唱詞也展現了不同特征。

如:米泉地區

《韓生元與尕三妹》

石崖(哈)頭上的花兒紅,

繞給(者)河里的水紅。

薅草的尕妹是孽障人,

毛稻草拔的(哈)手疼。

詞中唱到的的“薅草”“毛稻”是種植水稻地區才有的,歌詞內容很符合地域特征。

焉耆地區的花兒《嘛呀六》唱到:

“開都河邊飲呀馬兒了,

馬叉子掉在了水里頭”。

開都河是焉耆地域的一條河流,將地域、山川、河流等特征性的名稱加到唱詞中是民歌的特色。

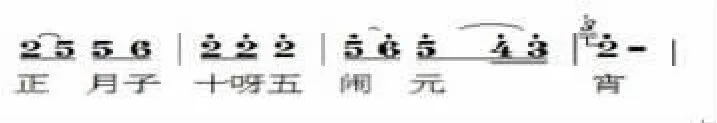

(三)曲調的差異

新疆地大物博,地廣人稀同樣名稱的曲調呈現不同的變化,這些都是在各地流傳過程中,演唱者根據自身的認識對音樂創造性的進行了自己的提煉,產生不同的曲調,形成了鮮明的地域風格。

如;伊犁地區流傳的《王歌放羊》見譜列:如圖5。

圖5

音樂從商音起四度-二度-四度-四度-二度-二度音局有從低向高的爬坡感使得音樂積極向上,美好生活即將到來。

米東區本地的《王歌放羊》就有兩種傳唱見譜列:如圖6。

圖6

下行音調商調式首句從徵音起音下行至下方四度音,第二句重復下行音調讓人感受到放羊人的艱辛和內心的酸楚。譜列2:如圖7。

圖7

同樣的內容,變異的曲調、使得花兒演唱表演的感覺略有不同,形成大體相通、細微差別的地方特色音樂。

二、相似之處

1.節奏特征:新疆花兒傳唱地都在綠洲經濟帶的平原地帶,吸取、融合了、維吾爾節奏、哈薩克幽默等民族音樂特點。在猶豫的音調中,時常顯示出明亮的色彩。新疆花兒融入維吾爾音樂元素是新疆花兒的一大特征,維吾爾獨特的舞蹈性節奏特點在新疆花兒中也有體現。米泉花兒《花花尕妹》中的“一石(dan)的胡麻喲,兩擔子油啊我和尕妹呀手拉手呀花花的尕妹呀”。中的“一石的”“花花的”使用切分節奏,音樂情緒強烈,動感。

2.曲調的工整性:新疆花兒在演唱上逐漸演變成少拖音、少波音、多用蒼音(真聲)演唱的特點。

3.演唱形式多樣,在花兒演唱地區經常可以看到用二胡、三弦、揚琴等民樂伴奏,甚至有冬不拉、巴揚琴、曼陀鈴等樂器伴奏的情況。

三、結語

花兒在廣袤的新疆變形、產生,又在新疆不同地域融合發展,逐漸形成有地域特色的民族民間文化。音樂中多了一些粗狂、少了一些細膩;多了一些動感、少了一些自由;在中華民族的大文化背景下又具有新疆民族特性的標簽。千百年的民歌在流變中傳承發展。這是人類文化傳承的特性。也是民族民間文化的魅力。

[1]馬成翔.新疆回族民間歌曲精選[M].新疆:新疆青少年出版社,2001.

[2]馬書海.開都河流韻[M].新疆:新疆青少年出版社,2011.

[3]焦江,潘志軍.新疆回族“花兒”王[M].新疆:新疆青少年出版社,2001.

J607

A

1005-5312(2015)32-0149-02