中國6 個民族的面部幾何特征聚類分析

李志潔,段曉東,王存睿

(大連民族學(xué)院 大連市民族文化數(shù)字技術(shù)重點實驗室,遼寧 大連116605)

人類面部特征研究在很多學(xué)科中都具有重要作用,是人臉識別的重要依據(jù)。人臉五官除了具有共性外,會由于民族、文化等的不同而具有差異性,這種客觀存在的差異性給不同民族的人臉識別提出了新的問題。本文就當前中國主要少數(shù)民族的面部特征進行聚類研究,依托構(gòu)建的多民族人臉庫[1-3],針對中國的6 個民族樣本:漢族、朝鮮族、藏族、蒙古族、維吾爾族和壯族,利用多種系統(tǒng)聚類方法來分析不同民族的基本面部指標,進而探索多民族人臉幾何特征的共性和差異性,揭示不同族群的人臉信息及其之間的內(nèi)在規(guī)律。

人臉的特征抽取與描述方式可分為兩大類:基于統(tǒng)計特征和基于幾何特征[4-6]。基于統(tǒng)計特征的人臉圖像通常計算復(fù)雜度較大并且維數(shù)很高,不利于分類;基于幾何特征的基本思想是利用人臉上的一些特征點(例如眼、鼻、嘴等)的相對位置和相對距離,再輔以人臉輪廓的形狀信息來描述個體。雖然其識別準確率較依賴于幾何特征的提取,但從人類視覺經(jīng)驗可知,通過二維平面的人臉幾何特征可以初步判定民族類別。為了便于分類,簡化計算量,選取面部幾何特征進行分析。

目前,國內(nèi)外針對民族面部五官幾何特征的研究較多[7-9],研究目的、指標和方法各不相同。方法主要以活體測量為主,指標采用絕對值。文章利用先采集人臉圖像,后在圖像上測量的方法,指標采用相對值。這種一次采集,多次測量的分析方法更適合于較大規(guī)模的民族問題研究。根據(jù)測量指標和相應(yīng)的計算指標,對各個民族數(shù)據(jù)進行多種聚類分析,總結(jié)不同民族的面部特征,以達到粗略分類,探索各民族面部相關(guān)性的目的,為多民族人臉識別問題提供新的指標依據(jù)。

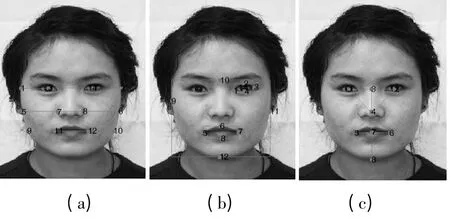

計算方法如下:如圖1(a),瞳距指數(shù)=瞳距/上臉寬,即線段(3,4)與線段(1,2)的距離比值。同理可得,鼻寬指數(shù)=鼻寬/中臉寬、唇寬指數(shù)=唇寬/下臉寬。如圖1(b),眼距指數(shù)=眼部寬/眼部長,即矩形(1,2,3,4)的寬和長的比值。同理可得,唇距指數(shù)=唇部寬/唇部長、面距指數(shù)=面部寬/面部長。如圖1(c),眼鼻指數(shù)=鼻長/瞳距,即線段(3,4)與線段(1,2)的距離比值。同理可得,下頜指數(shù)=下頜長/唇寬。X 型指數(shù)=線段(1,6)和線段(2,5)之間的夾角/100。

1 面部幾何特征測量

研究的所有樣本均來自我校的各民族青年學(xué)生。根據(jù)五官形態(tài),選擇了與面貌特點關(guān)系密切的15 個測量指標以及9 個計算指標。其中,測量指標的量綱均為像素,計算指標為測量指標的比值。

測量指標包括:瞳距、上臉寬、鼻寬、中臉寬、唇寬、下臉寬如圖1(a),眼部長和寬、唇部長和寬、面部長和寬如圖1(b),鼻長、下頜長、X 型角如圖1(c)。

計算指標包括:瞳距指數(shù)、鼻寬指數(shù)、唇寬指數(shù)、眼距指數(shù)、唇距指數(shù)、面距指數(shù)、眼鼻指數(shù)、下頜指數(shù)、X 型指數(shù)。

圖1 人臉幾何特征測量示意圖

根據(jù)以上指標進行測量和計算后,將6 個民族的人臉特征數(shù)據(jù)進行總結(jié)見表1。9 個計算指標的取值范圍為(0,1),便于進行后續(xù)的聚類分析。不同民族的面部特征有所不同,此外,同一民族的面部形態(tài)在各個年齡階段和性別方面也有顯著差異。為此,針對不同民族的不同性別進行測量計算。

表1 6個民族的人臉幾何特征數(shù)據(jù)

2 特征數(shù)據(jù)的聚類分析

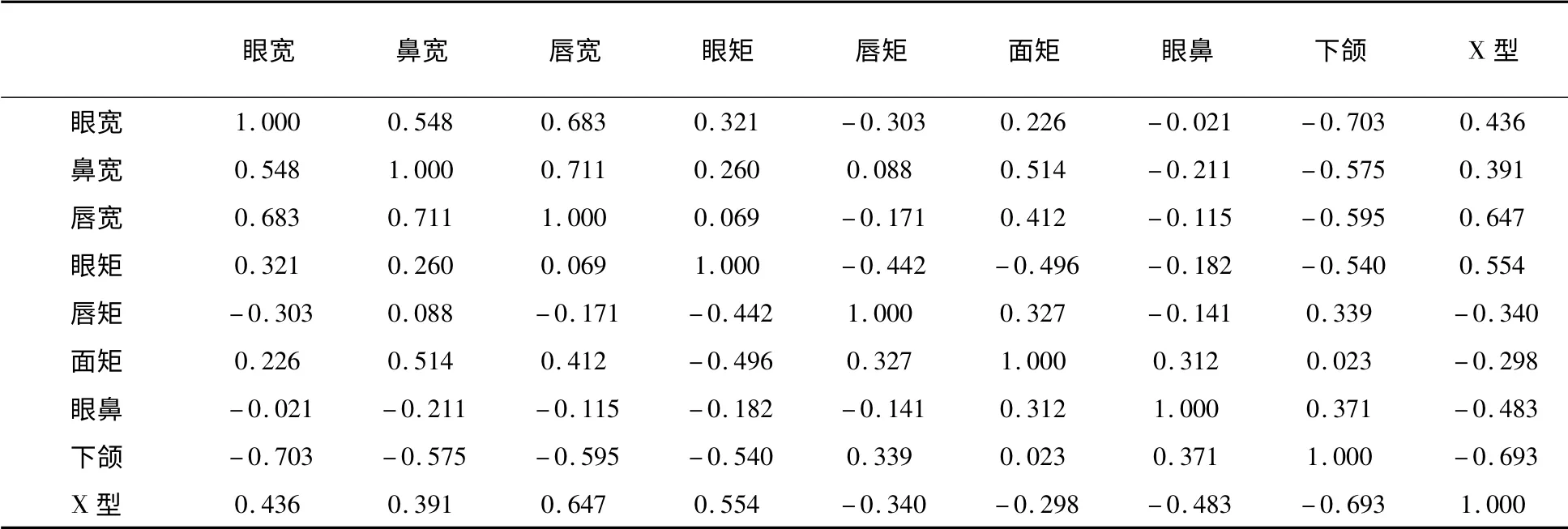

表1 中的9 個計算指標是根據(jù)視覺經(jīng)驗選取,是否都應(yīng)納入聚類分析的分類變量,需要用相似性測度,測度結(jié)果見表2。度量標準選用person系數(shù),聚類方法選擇最遠鄰元素。在得到的相似性矩陣里,相關(guān)系數(shù)的絕對值均小于0.8。其中,眼寬指數(shù)與下頜指數(shù)最為相似,但仍舊不能相互替代。表2 的結(jié)果說明,選取的9 個計算指標之間相似性不大,均可以納入聚類分析中。

表2 計算指標的近似矩陣

采用系統(tǒng)聚類法進行聚類分析[10]。依據(jù)計算指標,對多民族人臉進行分類,按照在性質(zhì)上的親疏程度,自動產(chǎn)生多個分類結(jié)果。系統(tǒng)聚類法的基本原理為:首先將6 個民族的9 項指標各自看成一類,然后根據(jù)人臉的親疏程度,將親疏程度最高的兩類進行合并,接著考查合并后的類與其他類之間的親疏程度,再進行合并。重復(fù)上述過程,直到將所有的人臉合并為一類。進行類別合并的準則是使得同一類內(nèi)部人臉特征之間差異最小,不同類之間人臉特征的差異性最大。

在系統(tǒng)聚類法中,親疏程度(類與類之間的距離)的確定方法可影響到最終的聚類結(jié)果。所以,選擇目前常用的6 種聚類方法,對表1 中的數(shù)據(jù)進行聚類分析。生成的聚類結(jié)果總結(jié)在表3 中。

(1)組間聯(lián)接法(Between -groups Linkage):兩類距離為兩類元素兩兩之間的平均平方距離。

(2)組內(nèi)聯(lián)接法(Within-groups Linkage):兩類距離為兩類所有元素之間的平均平方距離。

(3)最近鄰元素法(Nearest Neighbor):兩類距離為兩類之間每個元素距離的最小值。

(4)最遠鄰元素法(Farthest Neighbor):兩類距離為兩類之間每個元素距離的最大值。

(5)質(zhì)心聚類法(Centroid clustering):兩類距離為兩類重心點之間的距離。

(6)中位數(shù)聚類法(Median clustering):兩類距離為介于最近距離和最遠距離間的距離。

表3 不同聚類方法的聚類結(jié)果比較

3 討 論

分析6 種不同的聚類方法,其聚類結(jié)果被簡化為3 大類,以便比較不同聚類方法的結(jié)果。從結(jié)果中可以看出,最近鄰元素法和最遠鄰元素法的分類結(jié)果相差較大;而組間聯(lián)接法、組內(nèi)聯(lián)接法、質(zhì)心聚類法和中位數(shù)聚類法的分類結(jié)果大致相同。因此,主要分析這4 種聚類的分類結(jié)果。第一類包括藏男、藏女、維男、壯女;第二類包括維女;其他民族人臉屬于第三類。

第一類將藏族劃分出來,且在民族特征上沒有明顯的性別差異。其民族人臉具有顯著特征,這與藏族常年生活在高原地帶有關(guān),比如,眼寬、唇寬較大,鼻寬較小,嘴唇偏薄,下頜窄等等。另外,維吾爾族男性也被劃分到第一類中。維吾爾族的人臉特征與中國其他少數(shù)民族差異較大,具有歐洲人種特點。比如,眼大,唇薄,X 型角較大,五官排列大氣。壯族女性也具有五官排列大氣的特點,同樣被劃分到第一類,作為除漢族以外人口最多的一個少數(shù)民族,其顯著特點是鼻較寬較短,唇較厚,下頜窄,X 型角較大,這些特點與壯族女性長期吃苦耐勞的生活傳統(tǒng)息息相關(guān)。

第二類只包含維女。維吾爾族女性的人臉樣本較胖,導(dǎo)致了與維吾爾族男性的分化。但在最近鄰元素法中,維吾爾族的男性和女性被劃分到一類中。由于樣本來源有限,第二類的維吾爾族女性在面部特征上不具有代表性,可將其忽略。

第三類包含蒙古族的男性和女性,朝鮮族的男性和女性,漢族女性和壯族男性。從這個分類結(jié)果可以看出,除去服飾和民族習慣,蒙古族、朝鮮族和漢族這三個民族具有很多共同的面部特征,比如眼小,鼻略窄,下頜寬,X 型角較小,五官緊湊。蒙古族與漢族的交集可以追溯到13 世紀的蒙古國入侵中原。中國朝鮮族是從朝鮮半島遷移而來的外來民族,現(xiàn)主要分布在黑龍江、吉林、遼寧三省。這兩個少數(shù)民族在長期的生產(chǎn)生活中與漢族產(chǎn)生了融合,故其面部幾何特征也有諸多相似之處。

綜上,6 種聚類方法的聚類結(jié)果揭示了不同民族的面部特征受到多種因素的影響。其中,最重要的是地域和生活環(huán)境的影響,比如第一類的藏族、維吾爾族和壯族。其次,面部特征還和民族遷移、民族融合有關(guān),比如蒙古族,朝鮮族和漢族。

4 結(jié) 論

研究的是中國6 個民族的面部特征問題。這些民族的面部二維幾何特征主要表現(xiàn)為:在瞳距、鼻寬、唇寬、眼距、唇距、面距、X 型角等計算指數(shù)上具有明顯的民族差異。針對不同民族不同性別的樣本進行聚類分析,為了提高結(jié)果的可信度,選擇了6 種常用的系統(tǒng)聚類法并對比其聚類結(jié)果。根據(jù)這些聚類結(jié)果,可以得出的結(jié)論是幾個民族既有各自的民族特征差異,也具有民族之間的相似性。除了種族原因以外,生活習慣、民族遷徙甚至侵略戰(zhàn)爭也可能是其中的重要因素。尤其是蒙古族、朝鮮族和漢族被聚類為一大類,因此可以認為,這三個民族在面部幾何特征上已經(jīng)發(fā)生了較大面積的民族同化和融合。由于條件所限,本文僅選取了6 個民族進行計算分析,但聚類結(jié)果仍然具有代表性,這對研究民族的歷史變遷具有一定的參考價值。有待進一步研究的方向是多民族多表情的聚類分析和對比。

[1]段曉東,王存睿,劉向東,等. 人臉的民族特征抽取及其識別[J]. 計算機科學(xué),2010,37(8):276 -301.

[2]段曉東,王存睿,李志潔,等. 基于Haarlike 的人臉民族特征分析[J]. 微電子學(xué)與計算機,2011,28(7):17 -20.

[3]段曉東,王存睿,劉慧,等. 基于人臉識別的面部民族特征研究[J]. 大連民族學(xué)院學(xué)報,2009,11(5):454 -458.

[4]ZHAO W,CHELLAPPA R,PHILLIPS PJ,et al. Face Recognition:A literature Survey[J]. ACM Computing Surveys,2003,35(4):399 -458.

[5] HJELMAS E,LOW B K. Face detection:A survey[J]. Journal of Computer Vision and Image Understanding,2001,83(3):236 -274.

[6]劉青山,盧漢清,馬頌德. 綜述人臉識別中的子空間方法[J]. 自動化學(xué)報,2003,29(6):900 -911.

[7]李小林,萬立華,廖家萬,等. 人體面部形態(tài)特征的研究進展[J]. 中國法醫(yī)學(xué)雜志,2011,26(2):119 -121.

[8]楊雷,徐國昌,席煥久,等. 河南漢族成人頭面部形態(tài)特征研究[J]. 天津師范大學(xué)學(xué)報,2012,32(1):60 -64.

[9]李小林,萬立華,蘭玉文. 中國南方5 個少數(shù)民族人群面部五官形態(tài)特征研究[J]. 重慶醫(yī)科大學(xué)學(xué)報,2009,34(10):1378 -1383.

[10]張文彤,董偉. SPSS 統(tǒng)計分析高級教程[M]. 北京:高等教育出版社,2013.