中國產業結構對環境污染影響的計量分析

韓 楠,于維洋

(燕山大學 經濟管理學院,河北秦皇島066004)

0 引言

我國經濟快速發展的同時環境問題也日益凸顯,特別是近兩年持續的霧霾天氣已經嚴重影響了社會生產和人民生活。保護環境、實現經濟與環境的協調發展,已成為當前最主要的問題之一。產業結構是人類作用于生態環境系統的主要環節,產業結構不合理是環境難以改善的最重要、最直接的原因。在同樣的經濟總量條件下,不同的產業結構對環境的影響卻存在著巨大的差別。因此,研究我國產業結構調整對環境污染的影響效應,準確揭示兩者之間的動態關系,具有重要的理論和現實意義。

本文選取我國工業廢水排放量、工業廢氣排放量以及工業固體廢物排放量作為衡量環境污染的評價指標,運用熵值法賦予指標權重并計算得出我國1990~2012年環境污染綜合評價指數。通過基于VAR模型的協整分析、脈沖響應函數和方差分解分析,將產業結構變化與環境污染聯系起來,從兩者之間的數量關系角度研究我國產業結構變化對環境污染的長期動態影響。

1 環境污染綜合評價

在環境污染中工業污染是其主要組成部分,占據了總污染負荷的70%。而工業活動對環境所造成的影響主要體現為工業各行業所產生的“三廢”,即工業廢水、工業廢氣及工業固體廢棄物。環境污染是利用環境污染物排放總量指標進行綜合評價,本文選取工業廢水排放量、工業廢氣排放量以及工業固體廢物排放量三個環境污染指標作為衡量我國環境污染狀況的評價指標。選取中國1990~2012年“三廢”排放量的相關數據進行實證分析,具體數據來源于《中國統計年鑒》、《全國環境統計公報》(1991~2013年)。

本研究采用熵值法計算工業廢水排放量、工業廢氣排放量以及工業固體廢物排放量三個環境污染指標的權重。熵值法是一種在綜合考慮各因素提供信息量的基礎上計算一個綜合指標的數學方法。利用熵值法確定環境污染綜合評價指數的步驟如下:

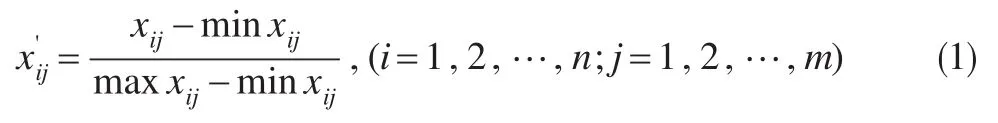

(1)將指標無量綱化處理。由于各個評價指標的含義和計量單位不同,為了便于統計比較,在進行綜合評價之前必須除去不同指標間的量綱差異對評價結果的影響,將這些指標標準化,使其均落到某一無量綱區間。本文采用的指標無量綱化處理公式為:

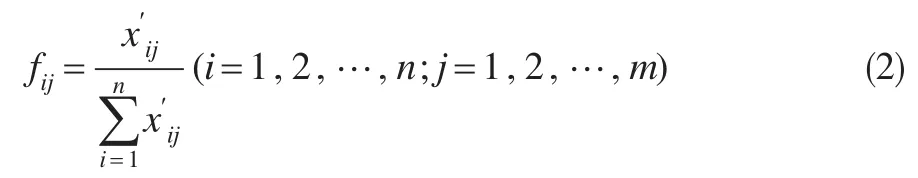

(2)計算無量綱化處理后數值的比重或概率:

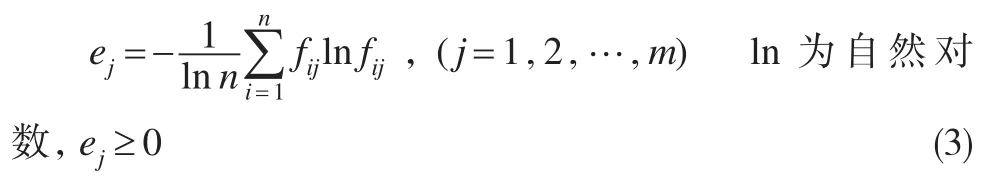

(3)計算第j項指標的熵值:

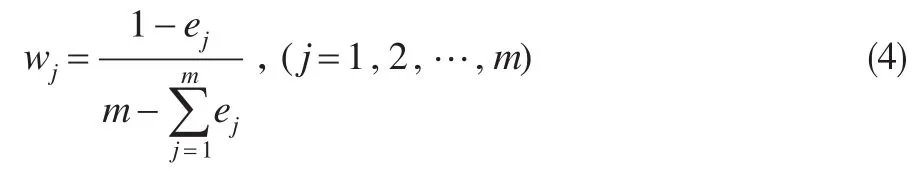

(4)計算第j項指標權重:

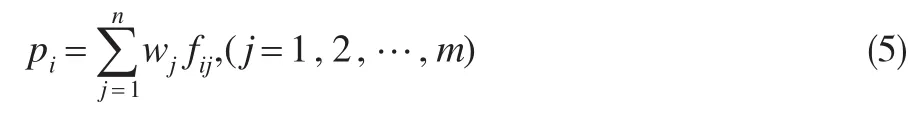

(5)計算第i年的環境污染綜合評價指數:

式中:pi為第i年的環境污染綜合評價指數;j為環境污染指標;wj為第j種污染物排放量的權重值。環境污染綜合評價指數pi越大,表示環境污染越嚴重。

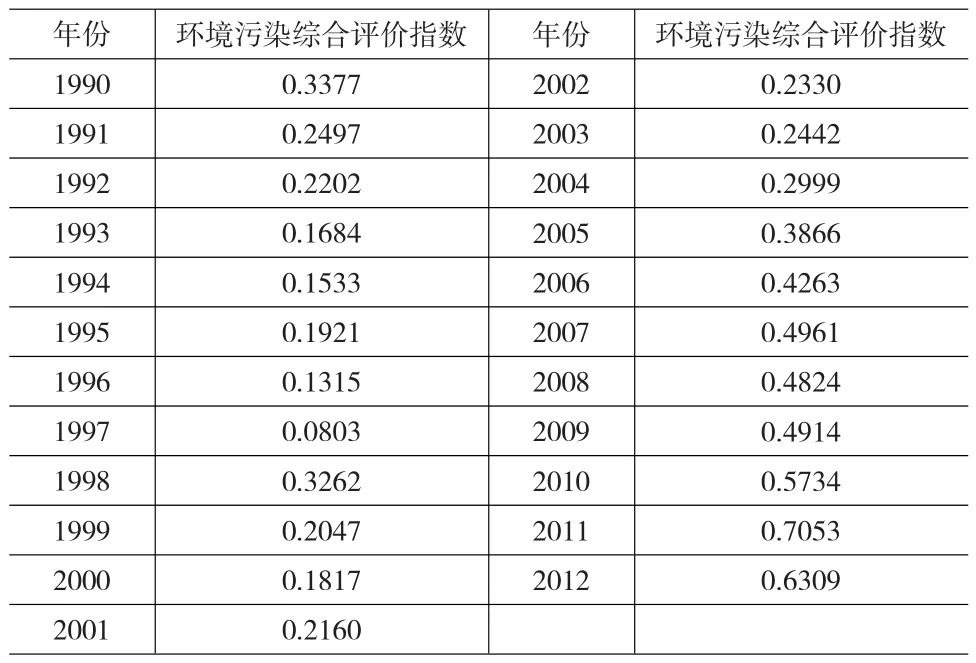

通過計算得出:工業廢水排放量權重為0.1651、工業廢氣排放量權重為0.5781、工業固體廢物排放量權重為0.2568。分別對1990~2012年我國工業廢水排放量、工業廢氣排放量以及工業固體廢物排放量無量綱化后的數值進行加權得出各年環境污染綜合評價指數,見表1所示。

表1 環境污染綜合評價指數

2 產業結構對環境污染沖擊的計量分析

2.1 研究方法

為了研究我國產業結構調整對環境污染影響效應如何,本文在建立VAR模型的基礎上,首先運用協整關系方法檢驗我國產業結構與環境污染之間是否存在長期的均衡關系,如果存在長期均衡關系,表明產業結構對環境污染存在長期影響。其次,運用格蘭杰因果關系,判斷二者之間是否存在因果關系。再次,通過脈沖響應函數和方差分解分析研究我國產業結構變化對環境污染的沖擊所帶來的影響。

2.2 研究數據

本文選用第二產業占GDP的比重代表產業結構,用I來表示;采用計算得出的環境污染綜合評價指數反映環境污染狀況,用P來表示。這兩個變量均選取1990~2012年的時間序列數據,樣本容量為23,原始數據來自相應年份的《中國統計年鑒》、《全國環境統計公報》。

為了消除數據可能存在的異方差,本文對兩個時間序列取自然對數,分別用LnI和LnP來表示對應變量的自然對數。所有檢驗結果均使用Eviews 7.0分析軟件計算。

2.3 實證分析

2.3.1 單位根檢驗

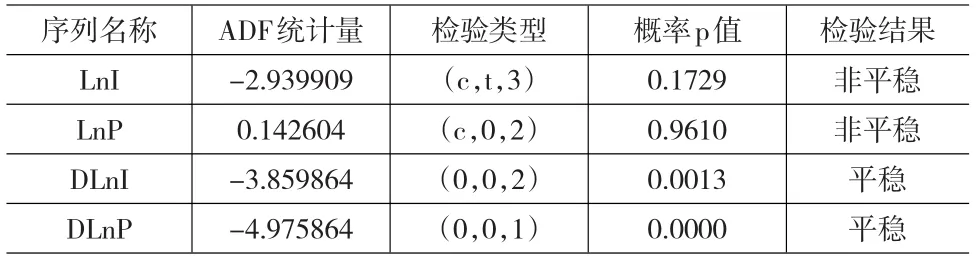

在建立VAR模型和進行協整關系檢驗之前,首先要檢驗被分析的時間序列是否平穩,即是否存在單位根。如果直接對非平穩的時間序列進行回歸分析,會導致“偽回歸”問題。因此,先用ADF(Augmented Dickey-Fuller Test)單位根檢驗對LnI和LnP兩個時間序列的平穩性進行檢驗。單位根檢驗結果見表2所示。

表2 單位根檢驗結果匯總

單位根檢驗結果為,LnI和LnP的ADF概率值分別為0.1729和0.961,遠遠大于顯著性水平0.05,因此,無法拒絕該時間序列為非平穩的原假設,即LnI和LnP都存在單位根,為非平穩序列。進一步對這兩個時間序列的一階差分序列DLnI和DLnP進行單位根檢驗,DLnI和DLnP的ADF概率值分別為0.0013和0,都在1%的顯著性水平下拒絕了單位根假設,說明LnI和LnP的一階差分變量都是平穩的。

由表2可知,LnI和LnP序列本身為非平穩,但它們的一階差分都是平穩序列,也即它們均為一階單整序列I(1)。對于同是一階單整的時間序列可以采用協整分析方法對其進行檢驗。

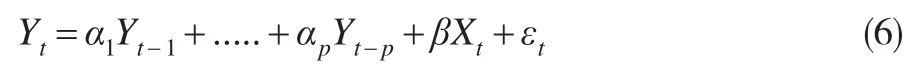

2.3.2 VAR模型建立

VAR模型的數學表達式為:

其中,Yt為k維內生變量,Xt是外生變量,α1…αp和β是待估計的參數矩陣,內生變量有p階滯后期。εt為隨機擾動向量。通常用VAR(p)表示一個內生變量有p階滯后的VAR模型。一般根據AIC和SC信息量取值最小的準則確定VAR模型的最優滯后期數。從表3可以看出,包括AIC和SC最小信息準則在內的五個評價指標均選擇滯后期5期為最優滯后期。因此,本文確定VAR模型的最優滯后期數為5期。

表3 VAR模型的最優滯后期數

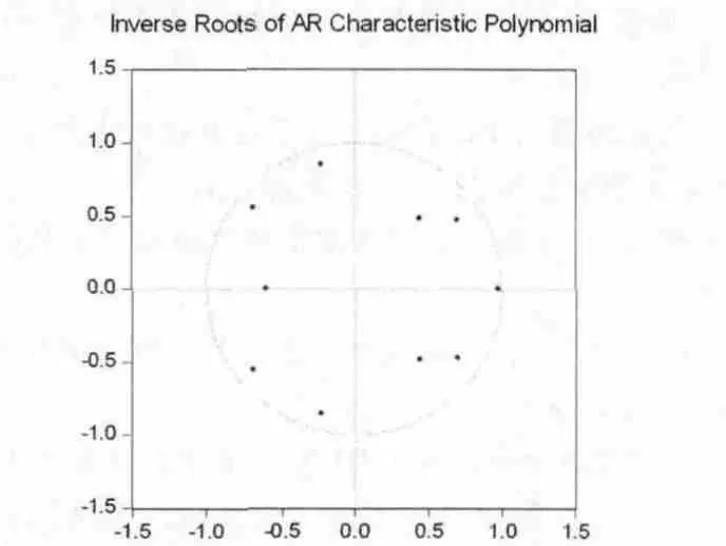

如果VAR模型全部根的倒數值都落在單位圓內,則表示VAR模型是平穩的,反之表示VAR模型不平穩。不平穩的VAR模型不可以做脈沖響應函數分析。對于VAR模型,共有n×k個特征根,其中n表示VAR模型中內生變量個數,k表示VAR模型的最大滯后期。LnI和LnP建立的兩變量滯后期為5期的VAR模型共有10個特征根。從圖1可以看出,所有的特征根倒數的模都在單位圓內,因此表明上面所設定的模型通過穩定性檢驗,認為該模型是穩定的。

圖1 特征根的倒數的模的單位圓圖示

2.3.3 Johansen協整關系檢驗

協整關系檢驗方法主要有Engle-Granger協整檢驗法和Johansen協整檢驗法。本文使用Johansen協整檢驗方法對產業結構與環境污染之間的協整關系進行檢驗。

VAR模型的最優滯后期數為5期,將4階作為Johansen協整檢驗的滯后期數,即Johansen協整檢驗的滯后區間為1-4。本文協整方程采用有截距項和線性趨勢項的分析方式對產業結構與環境污染作協整檢驗,得到Johansen協整檢驗結果,見表4所示。

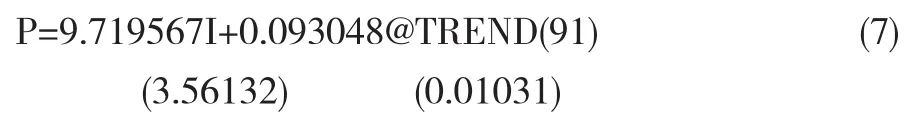

根據跡統計量的檢驗判定:原假設None,跡統計量值38.32167大于臨界值25.87211且概率p值為0.0009,可以拒絕原假設,認為至少存在一個協整關系;原假設At most 1,跡統計量值12.25297小于臨界值12.51798且概率p值為0.0553,可以接受原假設,認為最多存在一個協整關系。最大特征根的檢驗結果與跡統計量的檢驗結果一致,因此,Johansen協整檢驗說明產業結構和環境污染之間存在且僅存在一個協整關系,對應的標準化后的協整關系式為:

式中所列協整系數下面括號內的數值表示回歸系數的標準差;@TREND(91)表示時間趨勢變量1991年為0;通過該協整關系式可以看出,產業結構與環境污染是正相關的長期均衡關系,我國產業結構即第二產業比重每增加1%,環境污染指數就會增加9.72%。

表4 Johansen協整關系檢驗結果

2.3.4 格蘭杰因果關系檢驗

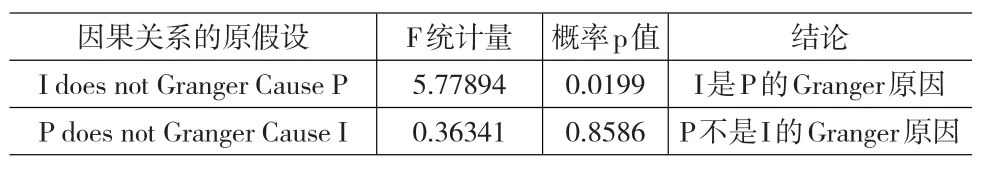

Johansen協整關系檢驗證明,我國產業結構和環境污染之間存在長期穩定的均衡關系,但這種均衡關系是否能構成因果關系還需要采用格蘭杰因果關系檢驗進一步分析,以研究變量間的內在作用機制。本文在進行格蘭杰因果關系檢驗時仍選取最優滯后期5期,檢驗結果見表5所示。

表5的結果表明,在5%的顯著性水平下,產業結構調整是環境污染的格蘭杰原因,但環境污染卻不是產業結構調整的格蘭杰原因。

表5 格蘭杰因果關系檢驗結果

2.3.5 脈沖響應函數分析

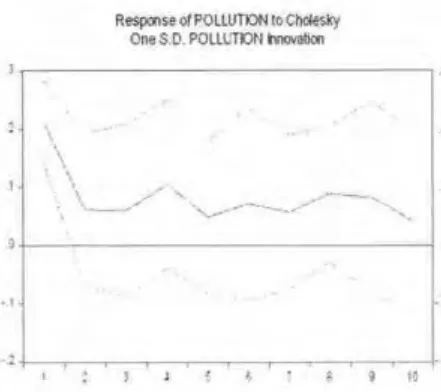

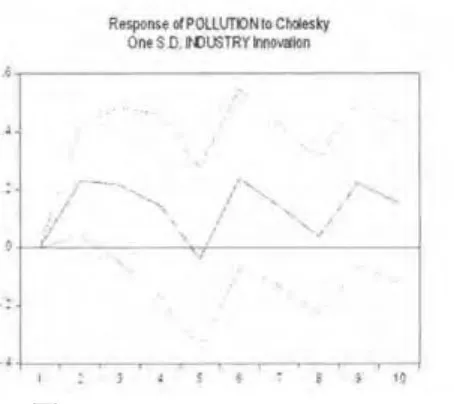

根據AIC和SC最小信息準則建立VAR(5)模型。經過檢驗,所有的特征根倒數的模都在單位圓內,說明該VAR模型的結構是穩定的。在上述檢驗及模型構建基礎上,采用脈沖響應函數,分析環境污染自身以及產業結構的變化對其動態沖擊的影響。環境污染對來自其自身和產業結構的一個標準差新息沖擊的脈沖響應,見圖2和圖3所示。

圖2 環境污染對其自身的脈沖響應函數圖

圖3 產業結構對環境污染的脈沖響應函數圖

從圖2可以看出,環境污染對來自自身的一個標準差新息沖擊,從第1期立即出現正響應并到達最大值0.219,隨后迅速下降,第2期之后基本平穩地保持在一個較低的水平。這表明,環境污染受其自身的影響較小。

從圖3可以看出,環境污染對來自產業結構的一個標準差新息沖擊沒有立刻做出響應,在第1期的響應為0,從第2期開始出現正向效應,隨后沖擊的正向作用效應逐漸減弱,在第5期又呈現迅速反彈上升態勢,到第6期達到正向最大值0.238。短期內產業結構的變化會對環境污染產生顯著的正效應,其后雖有所下降,但從長期來看,產業結構調整對環境污染始終存在顯著的正向沖擊作用,這種沖擊的累積總效應呈現出W狀波動現象。脈沖響應函數分析結果也顯示出第二產業比重的增加,會帶來環境污染指數的惡化,且呈現長期的正向沖擊作用,與Johansen協整關系檢驗結果一致。

2.3.6 方差分解分析

方差分解是將VAR模型系統中一個內生變量的變動按其成因分解到方程各個隨機擾動項上,從而了解每個擾動項因素對VAR模型中各個內生變量影響的相對程度。

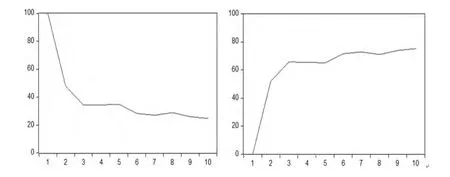

從表6可以看出,產業結構的沖擊對環境污染的變動值波動的貢獻率有一定的滯后性,第1期并未顯現,第2期迅速增加到52.06%,第3-5期基本保持在65%左右,從第6期開始貢獻率繼續增大,直至第10期,基本上保持在71%~5%的水平。

圖4分別顯示的是環境污染變動方差由其自身變動導致的部分(左圖),以及環境污染變動方差由產業結構變動導致的部分(右圖)。隨著期數的增加,環境污染變動方差由其自身變動導致的部分逐漸下降,而環境污染的變動方差由產業結構變動導致的部分從第2期開始逐漸增加,在第10期達到峰值,即大約75%的環境污染變動方差可以由產業結構變動解釋。也說明我國環境污染的變動受產業結構即第二產業比重變化的影響較大,產業結構的變化對環境污染的推動作用顯著。

3 結論

本文利用熵值法計算出反映中國環境污染狀況的環境污染綜合評價指數,并將產業結構變化與環境污染聯系起來,通過計量模型動態地考察了我國產業結構變化對環境污染的影響效應,得出以下結論:

表6 環境污染方差分解結果

圖4 環境污染方差分解圖

(1)協整關系檢驗證明,中國產業結構與環境污染之間存在著正相關的長期均衡關系,產業結構即第二產業比重每增加1%,環境污染指數就會增加9.72%。

(2)在長期均衡中,產業結構變化是環境污染增長的格蘭杰原因,但環境污染不是產業結構變化的格蘭杰原因,它們之間存在著單向的統計學意義上的因果關系。

(3)脈沖響應函數分析結果表明,無論是環境污染自身的增加,還是第二產業比重的提高對環境污染的增加都存在一定的促進作用。兩者的刺激效應都有一定的持續性。前者短期效果明顯,但后續持續效應較弱;后者短期內效果逐漸顯現,且長期存在顯著的正向沖擊效應。方差分解分析顯示,我國環境污染的增長受產業結構即第二產業比重變化的影響較大。脈沖響應函數和方差分解分析均驗證了協整關系檢驗的結果。

[1]唐德才.工業化進程、產業結構與環境污染—基于制造業行業和區域的面板數據模型[J].軟科學,2009,(10).

[2]李姝.城市化、產業結構調整與環境污染[J].財經問題研究,2011,(6).

[3]胡飛.產業結構升級、對外貿易與環境污染的關系研究—以我國東部和中部地區為例[J].經濟問題探索,2011,(7).

[4]徐彤.經濟增長、環境質量與產業結構的關系研究—以陜西為例[J].經濟問題,2011,(4).

[5]高志剛,趙霄偉.基于Panel Data模型的新疆區域產業結構調整對環境污染的影響分析[J].生態經濟,2011,(1).

[6]劉宇,黃繼忠.遼寧省產業結構演變的環境效應分析[J].資源與產業,2013,(2).

[7]陳偉,夏建華.綜合主、客觀權重信息的最優組合賦權方法[J].數學的實踐與認識,2007,(1).

[8]潘省初.計量經濟學中級教程[M].北京:清華大學出版社,2009.

[9]孫敬水.計量經濟學[M].北京:清華大學出版社,2009.