金融集聚對區域經濟增長的路徑引導模型構建與政策啟示

潘衛紅

(河南財政稅務高等專科學校 金融系,鄭州 451464)

0 引言

世界經濟發展表明,金融是經濟增長的首要驅動力。從實踐看,作為國際金融集聚中心的香港、倫敦、東京、紐約等地,其國際金融中心的地位,也對其區域經濟的增長發揮了重要作用。隨著經濟一體化和經濟全球化的加速,區域間貿易的交流不斷提升,與之相關的區域金融活動愈發頻繁。區域金融的持續創新,也促成了金融機構的高度集聚。在經濟發展新常態下,金融資源若要更好地引領區域經濟的發展,必須借助金融組織間的功能互補才能達成。當下,在我國區域經濟發展中,金融集聚不斷上演,上海、北京、深圳等地區的金融集聚,已經使其發展成為我國甚至周邊地區的金融中心,并促進了本地區與周邊地區的經濟互動與發展。然而,現階段我國的區域金融集聚表現出了明顯的地區差異,金融集聚的差異是否會帶來區域經濟發展的較大變化,這是有待驗證的理論及現實問題。本文旨在從學理上分析金融集聚對區域經濟發展的引導機制,以期為我國區域金融的發展及區域經濟的繁榮提供理論支撐。

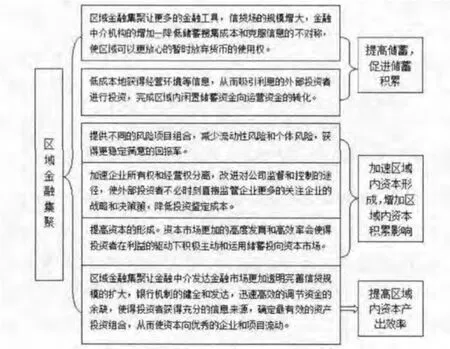

1 金融集聚對區域經濟導引的邏輯框架

充分發揮區域金融集聚導引區域經濟發展的功能,就可實現區域經濟的快速增長。區域金融集聚借助其信息優勢,最大限度地化解了金融運行中的信息非對稱問題,糾正了金融市場交易的偏差;另外,通過套期保值機制,金融集聚可實時的風險管理。金融集聚對區域經濟導引的邏輯框架可概括如圖1所示。

從圖1可以看出,區域金融集聚通過兩條路徑導引區域經濟增長:其一,信息傳遞導引經濟增長。為了促進區域經濟增長,必須降低區域內金融配置的非對稱性信息,其主要方式是通過金融集聚產生的信息篩選機制,為企業選出優質的客戶資源,進而反作用于金融集聚市場的區域建構,改善區域內金融資源與要素的配置方式與效率,提升經濟增長效應。其二,通過區域內儲蓄動員能力提升區域經濟增長質量。區域經濟增長需要金融資源,而區域金融資源的來源是區域內的各種優質儲戶,在健全的區域金融體系下,將各優質儲戶資金集聚起來集中利用,可提高資金的利用效率,拓展金融質量。

圖1 區域金融集聚作用于區域經濟增長的傳導機制

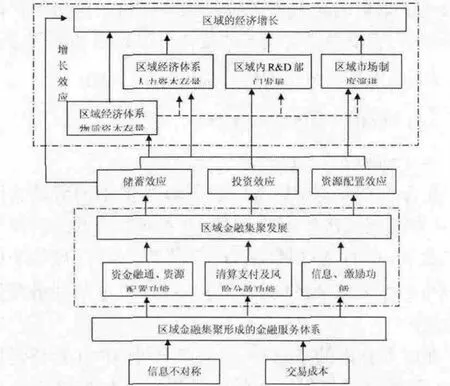

金融集聚促進經濟增長以下述方式進行:一方面,金融集聚的貨幣效應促進區域經濟增長。金融資本貨幣借助于一定的金融市場交易機制,降低貨幣資本的交易費用,提升經濟發展效率;另一方面,金融集聚通過資本存置結構、屬性轉移等方式影響區域經濟增長路徑,促進區域經濟體系內貨幣資源最優配置狀態的形成。具體而言,金融集聚服務體系通過如下方式導引區域經濟增長:在金融集聚中形成清算與支付結算功能,降低區域經濟體系的金融資源交易成本,進而實現資源規模效應;在金融集聚中形成金融資金的風險管理功能,分散各類金融風險;在金融集聚中形成信息提供與激勵功能,為各部門提供理性決策依據。作用機理如圖2所示。

圖2 金融集聚服務體系導引區域經濟增長的方式

2 部門設置、經濟增長技術假設與消費者偏好設定

為了分析金融集聚引導區域經濟增長的最優路徑,事先進行部門設置、經濟增長技術假設和消費者偏好設定。

部門設置。考察一個封閉區域經濟,整個區域經濟體內存在四個生產部門:最終產品生產部門、中間產品提供部門、研發與發展技術部門、自然資源開采的生產部門。為了便于分析,在區域內不考慮人口變化,并將區域經濟中的人口總數L標準化為單位1(L=1)。而區域經濟中勞動力的供給彈性為固定,其勞動供給的總數量H是外生給定的,勞動力在區域經濟增長中的作用如下:投入到最終產品生產部門和從事技術的研發部門,投入的勞動數量分別用uH和(1-u)H來表示。區域經濟內只有一種最終產品,其產出水平可以用Y來度量,由最終產品生產部門提供產出水平。整個區域經濟體系運行機制為:區域內研發部門使用投入的勞動力結合已有的技術知識存量進行新技術、新產品的開發,然后將研究與開發的中間產品注冊為經濟增長中的永久性專利并出售給其它生產商;其它生產商使用購買來的中間產品與物質資本提供新的中間產品,并將新生產出來的中間產品進行再出售;最終產品生產商購買新的中間產品和資源部門開采的耗竭性資源來進行最終產品的生產,同時雇傭一定量勞動力(uH)提供最終產品(Y)。

區域經濟增長技術假設。為了在最終產品生產部門中把不可再生資源作為生產要素引入區域經濟生產函數中,假定區域內最終產品生產部門的生產函數采用Cobb-Douglas的生產函數:

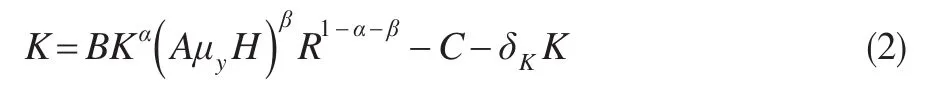

在方程(1)中,0<α<1,0<β<1,1-α-β>0。μy為區域內用于生產的勞動力占勞動力總人數的比例,R為不可再生資源投入數量。B為生產過程中外生給定的常數,且B>0,假設不可再生資源在生產過程中是必需的生產要素,當不可再生資源R=0時,區域的總產出Y=0;若區域的總產出Y>0時,則必有不可再生資源R>0。區域內物質資本的變化率滿足如下條件:

在方程(2)中K為區域內資本的變化速率,C為區域的人均消費,δK為區域內部門中的物質資本折舊比率。在區域內研究與生產部門中,其知識的積累過程如下:

在方程(3)中μA為用于研究與發展的勞動力占勞動力總數的比例,A(t)為t時刻區域內勞動力的知識存量的變化率,φ為區域內技術的外部性效果,其具體變化為:φ<0代表革新隨知識的變化變得越來越困難;φ>0為革新隨知識的變化變得越來越容易;φ=0為區域內技術的進步是獨立事件。

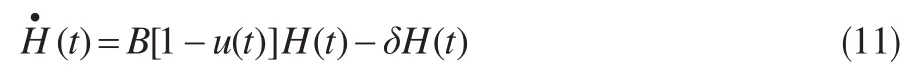

在區域內的勞動力的人力資本提供部門,人力資本的生產同其它投入品一樣具有排他的性的,但勞動力所帶來的技術與知識的提高也具有非排他的和外部性。人力資本的積累方程可以用如下形式表示:

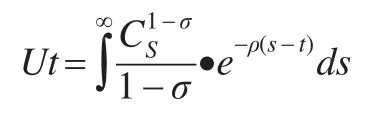

區域內的消費者偏好設定。在區域內假設代表性居民消費在無限時域上,具有標準的固定彈性系數效用函數形式:

在方程(5)中,ρ代表消費者的主觀時間偏好比率,反映了居民消費者對于未來各種消費的非忍耐性。假定區域內市場對企業都是自由進入的,該效用函數就是拉姆齊模型的跨時消費效用函數:

在區域內跨時消費效用最大化Borensztein條件構建就可以用如下方程來表示:

3 金融集聚引導區域經濟增長的最優路徑建構

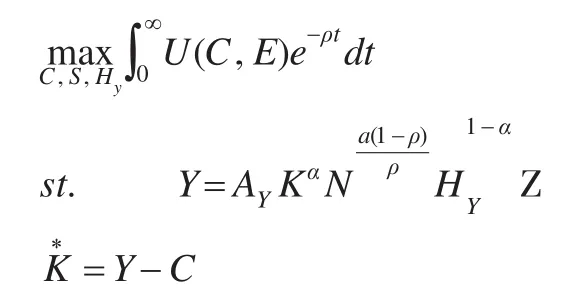

對于區域經濟增長最優路徑的分析,我們可以轉換為分析內生經濟增長模式下的動態最優化問題,模型如下:

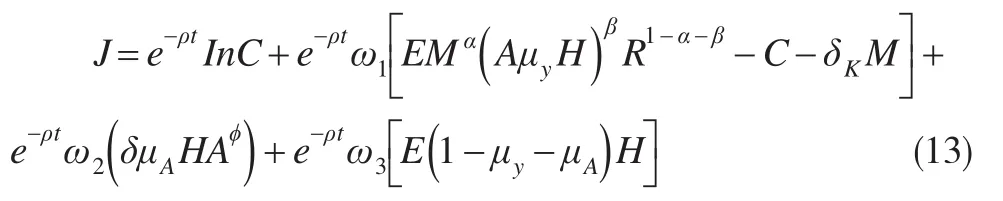

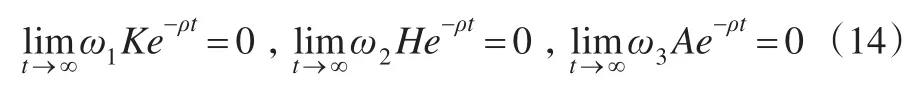

所以,區域內經濟增長需要最大化的現值Hamilton方程為:

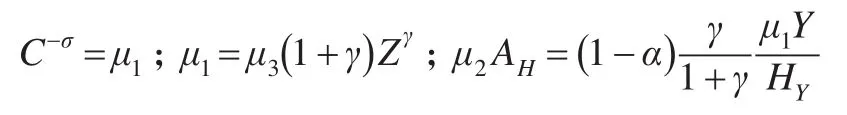

區域經濟增長的三個控制變量C、z和HY的最優條件分別為:

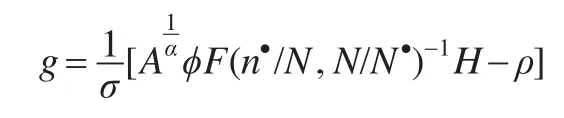

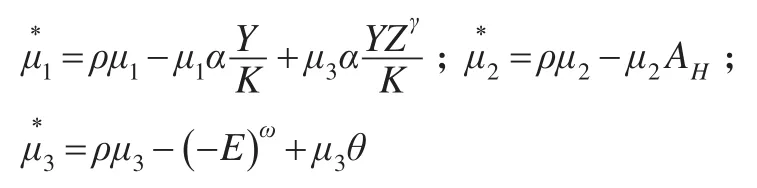

區域經濟增長的歐拉方程式是:

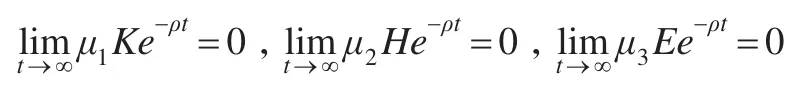

其最優增長路徑的橫截性條件為:

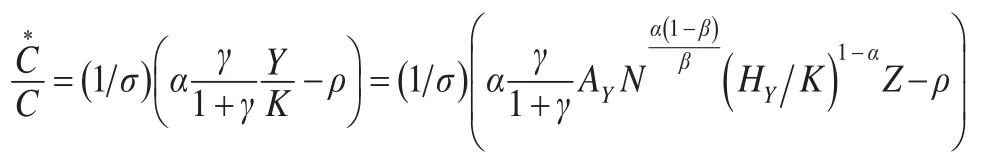

由最優條件和歐拉方程知:

在該方程條件下,在區域穩定狀態下,區域內的消費增長率可能為正,由于區域的增長方程允許Y K以相同的速率增長,這樣只要區域的人力資本H的增長速度快于區域內的有形資本K,就可抵消z的下降,從而有:

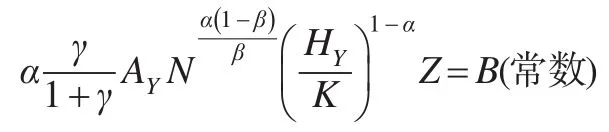

即確保區域經濟可持續發展目標的實現。而區域金融集聚對于區域經濟發展具有約束,即區域金融集聚過程中金融資源與勞動、技術相互配比關系而確定,在區域金融集聚過程中金融資源豐裕度可以影響區域的勞動率,從而影響區域經濟增長速度。所以,應把區域金融資源量化為區域金融體系的豐裕度,然后把區域金融集聚過程中的金融資源變量植入到區域內生經濟增長的模式。根據假設,在區域經濟增長的投入產出函數可以用方程(6)來表示:

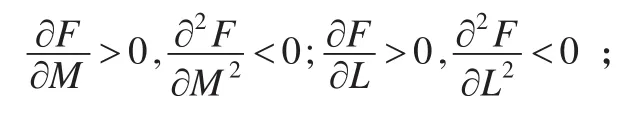

其中,M、L、A分別代表貨幣、勞動、技術水平,該函數性質如下:

(1)邊際報酬遞減的性質:

(2)古典區域經濟增長中,生產函數滿足規模報酬不變的性質:F(λM,λAL)=λ.F(M,AL) 且任意λ>0 ;

(3)區域經濟中的貨幣與勞動遵守Inada的基本設定規則:。

于是,以Cobb-Douglas生產函數來假設區域的投入產出分析:

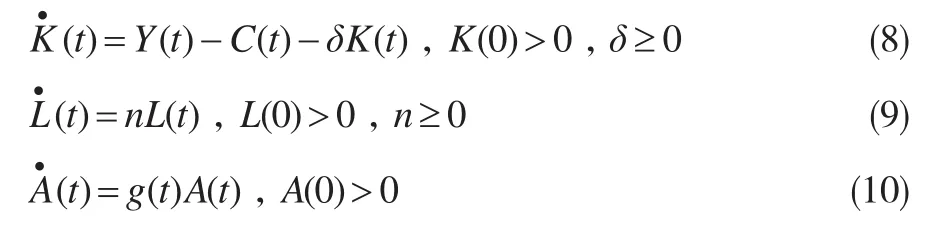

在方程(7)中,0<α<1,0<β<1,1-α-β>0;E> 0為外生變量;μy為生產函數中人力資本比率;R為耗竭性區域金融集聚的金融資源投入數量。對于區域生產函數中的勞動、貨幣等要素投入的變化可以做出如下假定:

在方程(8)~(9)中,n代表區域經濟中的勞動力增長率,δ為區域經濟中的折舊率,δ和n為區域經濟模型的外生變量;C(t)為區域經濟的總消費,s(t)區域經濟的儲蓄率與g(t)區域經濟的技術進步率。以上的經濟變量是動態性的。

在以上分析的基礎上,根據盧卡斯的內生經濟增長理論,在區域金融集聚產生的資源影響區域經濟增長分析中,可假定區域經濟的技術具有內生性特征,且區域的勞動力可累積,即:A(t)=u(t)H(t),區域經濟中的人力資本的增長率可以表示為:

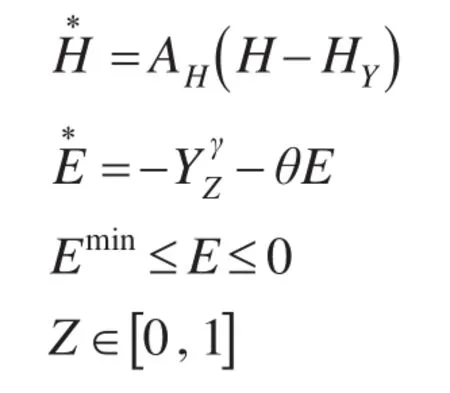

因此在考慮區域經濟長期增長為穩態時,最優化區域經濟增長模式可以刻畫為如下形式:

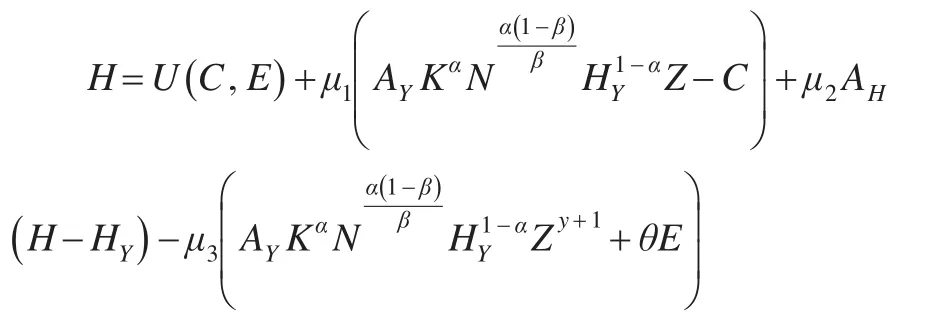

在區域經濟增長過程中構建經濟增長的漢密爾頓函數:

在區域經濟增長過程中漢密爾頓函數具有以下三個性質:

聯立方程(11)~(14)的問題,可獲得區域經濟持續增長需要區域金融集聚的金融資源投入數量:

在方程(15)中,區域金融集聚的金融資源投入數量大于零的充分必要條件為:E-ρ>0。該條件證實:沿著最優區域經濟增長路徑,區域經濟的人均產出需不斷提升,當且僅當區域經濟中的人力資本存量與研究發展部門的產出效率足夠大,并且大于區域經濟中的主觀時間偏好率。

4 結論

本文認為,金融集聚的金融資源投入數量大于零的充分必要條件為:E-ρ>0。該條件表明:沿著最優區域經濟增長路徑,區域經濟的人均產出需不斷提升,當且僅當區域經濟中的人力資本存量與研究發展部門的產出效率足夠大,且大于區域經濟中的主觀時間偏好率,同時要培育金融集聚的適度發展規模。為此,必須明確以下幾個問題:

(1)在全國金融統一監管框架下,地方政府要做到“有所為”。地方政府應在充分掌握當前區域經濟與區域金融集聚現狀的基礎上,做好區域金融發展規劃,以協同金融集聚與區域經濟發展的關系。對于區域經濟發展不同階段要采取不同金融集聚模式,避免對區域經濟發展產生較大的制約作用。區域金融集群的形成需完善的區域金融市場,區域的各政府應該在全國統一的監管框架下,構建具有競爭力、吸引力的金融政策與制度環境,吸引各金融機構進駐區域內,促進區域金融業的聚集發展。

(2)明確我國區域經濟發展階段,培育區域金融集聚模式。我國區域經濟發展已經處于起飛階段,而且不同區域表現出較大的非平衡性,這需要政府干預實施政府主導為主的市場為輔的區域金融集聚機制。在我國經濟發展新常態中,區域間的經濟差異是否趨于收斂,也是需要考慮的問題。區域內的貨幣資源、金融資源等要素會由對發達地區有利而對不發達地區不利的反梯度模式流動。所以,在市場主導下,政府應力主推動區域金融集聚。

(3)培育區域經濟區位優勢,適度發展區域金融集聚規模。研究表明:區位優勢是產業集聚的重要條件,是金融集聚是否能夠建成的重要因素。所以,地方政府應必須大力培育地方的區位優勢,促進以區域金融業集聚為核心的現代服務業。一般說來,地方儲蓄能夠轉化為地方投資,加速其產業資本的形成,并以此反過來促進地方金融風險的轉移,強化地方金融工具的創新。所以,加強區位優勢,促進產業的集聚,也是強化金融集聚,促進地方經濟增長的有力舉措。

[1]Beck T,Demirguc-Kunt A,and Levine R A.New Database on Financial Development and Structure[J].World Bank Economic Review,2000,(14).

[2]Demirguc-Kunt A,Maksimovic V.Institutions,Financial Markets and Firm DebtMaturity[J].Journal of Financial Economics,1999,(1).

[3]Rousseau P,Wachtel P.Equity Markets and Growth:Cross-Country Evidence on Timing and Outcomes,1980-1995[J].Journal of Business and Finance,2000,(24).

[4]趙喜倉,諸葛秀山.金融創新推動經濟增長——基于中國的實證分析[J].江蘇大學學報,2008,(3).