席明納:拔尖創新型人才培養的有效途徑

陸天明

(南京師范大學附屬中學江寧分校,江蘇 南京 211102)

席明納:拔尖創新型人才培養的有效途徑

陸天明

(南京師范大學附屬中學江寧分校,江蘇南京211102)

摘要:席明納作為一種教學形式,已逐漸形成獨特的教學模式:“開場入題─展示演講─研究討論─總結反思”.在教學實踐中我們發現這種模式有諸多優點,如人文性、主動性、合作性、激勵性、促進深度學習、培養表達能力等.席明納教學模式的各個環節都充滿著對創新的關注,為學生提供了一個在合作環境下進行探究式學習的機會和平臺.席明納教學模式作為以探索和研究為基礎的研究型教學模式,是拔尖創新型人才培養的一條有效途徑.

關鍵詞:席明納;教學模式;拔尖創新型人才

席明納對應的英文單詞為Seminar,源自拉丁文的“seminarium”,原意為“苗圃”、“發祥地”,后演化為學生為研究某問題而與教師共同討論的教學形式或機構.席明納最早出現于18世紀虔敬派(即Pietism,德國路德宗教會中的一派)教育家佛蘭克創辦的師范學校中.1737年,德國著名學者格斯納(J.M. GESNER)在德國哥延根大學創辦哲學Seminar,從而把Seminar引入到大學中,作為一種培養優秀人才的教學模式逐步被廣泛的應用.隨著時間的推移和教育的發展,Seminar已被各國高等教育廣為借鑒.Seminar在我國有多種譯法,作為一種教學形式,Seminar被譯為“研討課”,作為一種研究機構,Seminar被譯作“研討班”.費孝通將Seminar譯為“席明納”,他在《留英記》寫道:“席明納簡單地可以譯作討論會,但是討論會這個名稱還傳達不出它的精神,所以用這個音譯的名詞.”費孝通的這個“席明納”很容易讓人聯想到如此情景:研究者們在輕松自由平等的學術氛圍中“席”地而坐,圍成一圈,自由地針對某個話題進行討論,通過對話和思維碰撞使大家對問題的理解更“明”晰,最終能夠在自己的思想中“納”入新知識和新觀點.

我校的復習課提倡使用席明納模式,預先布置問題,確定主題,采用“開場入題─展示演講─研究討論─總結反思”的操作程序,取得了很好的教學效果.我校教師多次對全市開設席明納公開課,引起了很大的反響,下面是一節公開課的片段.

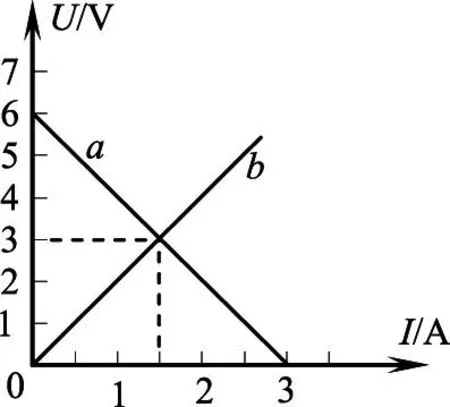

圖1

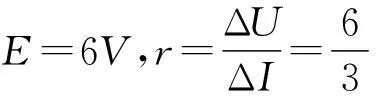

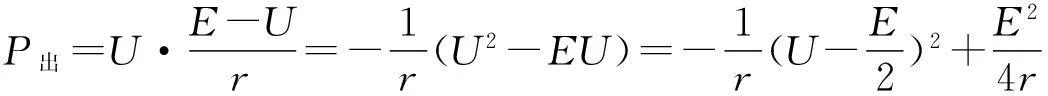

老師開場入題,在介紹了電源電動勢等概念后,就講義上的一個問題讓一位同學進行展示演講,問題如下:如圖1所示的圖線,a是某電源的圖線,b是電阻R的U─I圖線,求:(1)這個電源的內電阻;(2)用這個電源和電阻R串聯成閉合電路,電源輸出的電功率是多少?是電源的最大輸出功率嗎?

師:下面我們首先請這位同學談談她的解題思路.

師:她的講解很到位,謝謝她!(這時有一男生舉手.)

師:你有什么觀點要發表嗎?

生2:我同意她的做法,但最后的數學處理,我用的方法和她不一樣.

師:思路很好,具有代表性,大家謝謝他!(又有一名男生舉手.)

師:你有什么想法?

生3:是的,我的想法與他們不同.

這時一位男生直呼:“老師,我還有一種方法可以證明.”立刻所有學生的目光聚焦他身上,他顯得非常激動.

師:那就請你來說說你的方法.

最后老師簡要地作了總結:總的看來,同學們對電源輸出的最大功率提出了三種研究的途徑,即輸出功率與外電阻、輸出功率與外電壓、輸出功率與總電流,討論很充分,研究有深度!

聽完本節課,筆者感觸很深.本節課教師沒有多少講授,是課堂的組織者和活動的主持人.看似平常的一節課,讓我們看到了席明納模式的諸多優點:(1)人文性,本節課充滿了自由、民主、平等的氛圍,老師和學生共同營造了一個開放的學習環境,師生之間和學生之間相互尊重,平等交流,相互學習,培養了學術自由的觀念和追求真理的信念,提高了學生的人文精神和科學精神,同時也增加了人與人之間的感情;(2)主動性,席明納將“單向傳導”的教學模式轉變為“雙向互動”的教學模式,師生間、學生間的互動,采用教與學雙向交流的方式,相對于傳統的課堂,學生的學習變得更富有主動性;(3)獨立性,席明納要求學生在獨立學習、獨立思考和搜集整理資料的基礎上,在課堂上就某個問題或觀點發表個人的見解,培養學生的獨立學習能力和獨立解決問題的能力;(4)合作性,本節課實際上有若干個小組,同學們以小組進行合作研究,并在小組內和小組間合作交流,培養了學生的合作能力;(5)激勵性,席明納以問題驅動課堂教學,要求學生通過探索解決問題的途徑,在相互交流中最大限度地拓寬自己的視野,從而激發學生學習研究的興趣和求知的欲望;(6)促進深度學習,席明納能夠充分挖掘教師和學生的潛能,促使師生共同探究教學內容,使得學習有深度;(7)培養表達能力,學生在同他人進行討論、溝通時,不僅要有自己的觀點、充分的論據,還要有良好的邏輯性和清晰的表述,所以席明納有助于學生語言組織和表達能力的提高.

拔尖創新型人才特指基礎特別扎實、綜合能力特別強,具備創新意識、創新思維、創新能力,有潛力成長為領軍人物的人才.如何培養拔尖創新型人才,是我國教育界所普遍關注的問題,然而錢學森之問與李約瑟悖論一直在困擾著當今的教育界.席明納的上述特點讓我們清楚地看到,創新意識的啟蒙、創新思維的碰撞、創新能力的培養可以借助這種教學模式來完成.席明納不僅僅在形式上適合創新人才的培養,在實際的教學過程中,席明納的各個環節都充滿著對創新的關注.它為學生提供了一個在合作環境下進行探究式學習的機會和平臺,在鼓勵學生進行獨立思考的同時,關注小組中的合作交流.席明納將推動傳統的以知識傳授為主的教學模式轉變為以探索和研究為基礎的研究型教學模式,是拔尖創新型人才培養的一條有效途徑.

參考文獻:

[1]楊靜慧.“習明納”教學模式:優勢、功能及其實施原則.廣州廣播電視大學學報,2009,(4).

[2]林崇德.創造性人才特征與教育模式再構.中國教育學刊,2010,(6).

[3]徐昕.拔尖創新人才本科階段的培養模式探索.廣州:華南理工大學,2011.