冠心病并發非酒精性脂肪肝中脂聯素腫瘤細胞因子-α及胰島素抵抗的表達*

孫奕飛,楊占風,郁海燕,張李娜

(上海市閘北區市北醫院消化內科,上海 閘北區 200435)

近年來,已有研究證實內臟脂肪積聚是導致冠心病(coronary heart disease,CHD)和非酒精性脂肪肝(non- alcohol fatty liver disease,NAFLD)共同的主要的危險因素。冠心病在臨床中的主要病理特點是動脈粥樣硬化,同時由其它多種因素而共同引發的一種心血管疾病[1]。非酒精性脂肪肝是指除酒精以外以及其它明確的損肝因素所致,以彌漫性肝細胞大泡性脂肪為主要臨床特征的病理綜合征。由于高低密度脂蛋白、高甘油三酯血癥是引起NAFLD的重要危險因素,而這些危險因素同樣也是引發CHD的重要原因[2],因此NAFLD與CHD兩者間的關系越來越受到人們關注。探討CHD并發NAFLD患者的心血管危險因素,有助于進一步明確CHD的發病機制,降低其發生率。脂聯素(APN)是一種由脂肪細胞分泌的脂肪細胞因子,能夠有效調節糖、脂代謝,并通過增加脂肪酸氧化來提高葡萄糖的攝取量,進而改善胰島素敏感性。國外已有研究證實,脂聯素不僅與肥胖、2型糖尿病和胰島素抵抗密切相關,同時具備抗炎、抗動脈硬化等作用。因此脂聯素水平的改變對于冠心病和非酒精性脂肪肝的發生、發展及病情預后均有著重要意義[3]。胰島素抵抗(IR)是指胰島素作用的組織、器官對一定量的胰島素不能產生正常生理生物學反應,是眾多臨床代謝性疾病的共同代謝缺陷。越來越多的研究表明,IR在NAFLD、CHD的發生中起著重要作用,但它們的因果關系,原發因素有待探討[4]。本研究旨在觀察并發或不并發非酒精性脂肪肝的冠心病患者體內APN、TNF-α及IR水平的變化情況及相關聯系,旨在進一步探討冠心病并發非酒精性脂肪肝的發病機制和疾病預后。

1 資料與方法

1.1 臨床資料:選擇我院于2012年10月至2013年10月收治的CHD患者240例,根據是否并發NAFLD進行分組,其中 CHD并發 NAFLD組120例,單純CHD 120例。CHD并發NAFLD組(120例)中男性75例,女性45例,年齡 48-66歲,平均年齡57.6±6.3歲;單純CHD組(120例)中男性70例,女性50例,年齡50-68歲,平均年齡58.4±6.5歲。所有患者經詢問病史、體格檢查及B超檢查并確診,診斷標準均符合1979年世界衛生組織臨床命名標準化聯合專題組提出的“冠心病診斷標準”[5]及2006年中華醫學會肝臟學分會修訂的“非酒精性脂肪性肝診斷標準”[6]。兩組患者在性別、平均年齡等一般資料方面經統計學處理無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法:全部患者均禁食12h,采集患者空腹血,應用生化分析儀測定空腹血糖(FBG)、總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、谷丙轉氨酶(ALT)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C);采用放射免疫法測定血漿胰島素(FINS);采用酶聯免疫吸附法測定腫瘤細胞因子-α(TNF-α)和脂聯素(APN)水平;安排工作人員測量患者身高、計算體重指數(BMI)、腰臀比(WHR)、胰島素敏感指數(ISI)、胰島素抵抗指數(IR);采用超聲診斷儀檢測患者的肝、膽、脾情況。

1.3 統計學處理:本組數據均采用SPSS13.0統計學軟件進行處理分析,計量資料采用(±s)來表示,計數資料采用χ2檢驗,組間比較采用t進行檢驗,P<0.05視為差異具有統計學意義。

2 結果

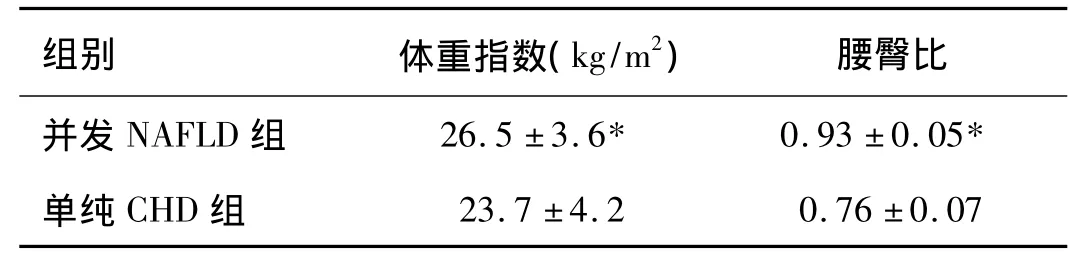

2.1 兩組患者體重指數、腰臀比比較:并發非酒精性脂肪肝組患者的體重指數及其腰臀比與單純冠心病組患者相比,兩項的指數均明顯增高(P<0.05)。見表1。

表1兩組患者體重指數、腰臀比比較(±s)

表1兩組患者體重指數、腰臀比比較(±s)

注:*與CHD組相比,P<0.05

組別 體重指數(kg/m2)腰臀比并發 NAFLD 組 26.5±3.6* 0.93±0.05*單純CHD組23.7±4.2 0.76±0.07

表2兩組患者血脂檢查結果比較(±s,mmoL/L)

表2兩組患者血脂檢查結果比較(±s,mmoL/L)

組別 例數 TC TG HDL-C LDL-C 血脂異常并發 NAFLD 組 120 4.6±1.2 2.1±1.8 1.2±0.3 3.1±1.1 92(76.7)單純 CHD 組 120 4.3±1.1 1.8±1.3 1.3±0.4 2.7±1.0 64(53.3)P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05<0.05

2.2 兩組患者血脂檢查結果比較:并發非酒精性脂肪 肝組患者的總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)和低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)與單純冠心病組患者相比水平略高(P>0.05),而高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)比則單純冠心病組患者略低(P>0.05)。兩組患者在血脂異常比例方面具有顯著性差異(P<0.05)。見表2。

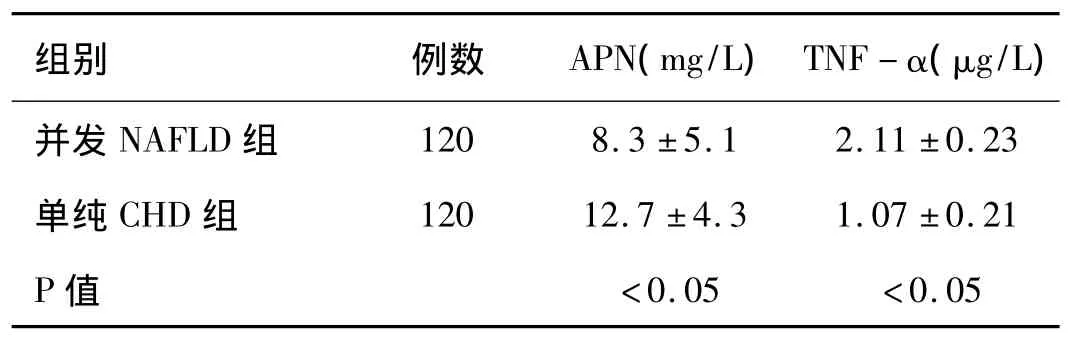

2.3 兩組患者血清APN、TNF-α 比較:并發非酒精性脂肪肝組患者血清內脂聯素(APN)較單純冠心病組明顯下降(P<0.05),腫瘤細胞因子-α(TNF-α)表達與單純冠心病組相比則顯著增多(P<0.05)。另外發現APN與IR呈顯著負相關,但IR在NAFLD、CHD中的因果關系尚不十分明確,有待進一步探討。見表3。

表3兩組患者血清APN、TNF-α比較(±s)

表3兩組患者血清APN、TNF-α比較(±s)

組別 例數 APN(mg/L)TNF-α(μg/L)并發NAFLD組120 8.3±5.1 2.11±0.23單純 CHD 組 120 12.7±4.3 1.07±0.21 P值 <0.05<0.05

3 討論

冠心病其臨床主要病理特點表現為冠狀動脈粥樣硬化,現階段研究普遍認為冠心病的發病是由于遺傳、環境等多種因素共同所致,因此存在著較多的危險因素。人體脂代謝異常目前被認為是導致血脂異常的最主要原因,而高血脂癥以機體血清脂質類物質增高為基礎,因此高血脂癥也是引發冠心病和非酒精性脂肪肝的共同因素。臨床確診的冠心病合并非酒精性脂肪肝的比例極高,已有研究證實[7,8]非酒精性脂肪肝與冠心病的發生有著十分密切的聯系,兩者具有共同的危險因素。非酒精性脂肪肝與冠心病的發生機制主要表現為全身慢性炎癥、逐漸增強的氧化應激反應以及血管內皮細胞功能障礙[9]。非酒精性脂肪肝患者體內會產生胰島素抵抗,此時脂肪細胞因子不斷釋放出來,引起較為嚴重的炎癥反應,進而導致腫瘤細胞因子-α(TNF-α)也隨之大量釋放;其次,非酒精性脂肪肝并發的胰島素抵抗還能夠加速外周脂肪分解,使得血FFA顯著增多進而加重了肝細胞線粒體氧化負擔,此時將有大量的活性氧自由基隨之形成,并且與血FFA迅速結合后形成過氧化物,最終表現為動脈粥樣硬化;除上述兩點外,非酒精性脂肪肝與冠心病患者在一定程度上存在著血管內皮細胞功能障礙,由于胰島素抵抗能夠明顯減緩血流速度,此時的血管清除能力也明顯減弱,從而導致細胞粘附分子、TNF-α以及E-選擇素等的表達隨之上調,其直接表現為加速血小板的聚集并最終導致內皮細胞功能紊亂[10]。

本組研究結果證實并發NAFLD組與單純CHD組患者相比,患者體重指數與腰臀比存在顯著性差異,因此可以認為體重指數和腰臀比的增高是CHD并發NAFLD患者的重要危險因素。此外,兩組患者在整個發病過程中均存在血脂異常情況,但并發NAFLD組患者血脂異常比例比單純CHD組患者比例更高,因此可以認為血脂異常在CHD并發NAFLD患者以及單純CHD患者的發病過程中扮演著重要角色。

最后研究還發現并發NAFLD組患者體內APN含量明顯下降,TNF-α含量則有所升高,提示APN、TNF-α在CHD并發NAFLD的發生和發展中有重要意義。盡管發現APN與IR呈顯著負相關,但IR在NAFLD、CHD中的因果關系尚不十分明確,有待進一步探討。

對血清APN水平進行檢測有利于對疾病的預測,同時能夠為疾病的治療提供新的靶點。以往的研究結果已經表明人體血清中脂聯素的水平越高,患冠心病的風險就隨之降低。Cavusoglu[11]等就“血清APN水平對確診冠心病患者預后的預測能力”這一課題進行了長時間研究,研究發現血清APN水平是冠心病患者發生急性心肌梗死和死亡的獨立預測因素。在冠心病的主要臨床病理特征動脈粥樣硬化的形成及發展過程中,血清APN具有改善內皮功能和減輕炎癥的作用,同時能有效抑制動脈粥樣硬化的形成。TNF-α與冠心病動脈粥樣硬化的形成也有著一定關聯,能夠直接作用于內皮細胞,包括產生血小板源性生長因子、促進平滑肌細胞遷移、增殖等,致使冠狀動脈內皮細胞功能紊亂,使內膜增厚,從而參與冠心病動脈粥樣硬化的發生與發展全部過程。胰島素抵抗(IR)是指胰島素作用的組織、器官對一定量的胰島素不能產生正常生理生物學反應,是眾多臨床代謝性疾病的共同代謝缺陷。已有越來越多的研究表明,IR在NAFLD、CHD的發生中起著重要作用,但它們的因果關系及原發因素尚有待進一步探討。

[1] 林克榮,楊慧瑩,張志堅,等.非酒精性脂肪肝患者血清腫瘤壞死因子-α、脂聯素水平與胰島素抵抗的相關性[J].世界華人消化雜志,2007,15(24):2613-2618.

[2] 林永華.非酒精性脂肪肝與脂聯素及腫瘤壞死因子-α的相關性研究[J].中國現代醫生,2011,49(18):578-580

[3] 楊小強,王曉華,官功昌.冠心病并發非酒精性脂肪肝65例中脂聯素與TNF-α的表達[J].陜西醫學雜志,2013,42(5):923-924.

[4] 鐘雷.老年冠心病合并高脂血癥的臨床治療及預后分析[J].中華全科醫學,2014,12(4):580-581,584.

[5] 羅濤,劉忠和.血漿脂聯素及瘦素水平在非酒精性脂肪性肝病的變化及意義[J].重慶醫學,2009,4(10):345-346.

[6] 張自然,李良平,韓盛璽.非酒精性脂肪肝血清及肝組織瘦素、腫瘤壞死因子α、脂聯素的變化及意義[J].西部醫學,2009,7(2):178-179.

[7] 洪宏,趙枰,胡曉蓉,等.青少年非酒精性脂肪肝多重危險因素的研究[J].標記免疫分析與臨床,2009,5(4):209-211.

[8] 張勇,夏林莉.胰島素抵抗與非酒精性脂肪性肝病的研究[J].臨床和實驗醫學雜志,2010,9(20):1555.

[9] 陳興梅.2型糖尿病合并非酒精性脂肪性肝病與胰島素抵抗及血脂的關系[J].中國綜合臨床,2012,28(2):195-196.

[10] Hongyun Lu,Longyi Zeng,Biao Liang,et al.High prevalence of coronary heart disease in type 2 diabetic patients with non-alcoholic fatty liver disease[J].Archives of Medical Research,2009,40(7):571-575.

[11] Atoosa Adibi,Majid Jaberzadeh-Ansari,Amir- Reza Dalili,et al.Association between nonalcoholic fatty liver disease(NAFLD)and coronary artery disease(CAD)in patients with angina pectoris open[J].Journal of Medical Imaging,2013,3(3):97-101.