先秦“氏”的作用與秦漢姓、氏合一

王泉根

(北京師范大學文學院,北京 100875)

先秦“姓、氏”有別。姓是大宗的族號,舊有的族號,始祖的族號,木本水源之根的族號,而氏則是大宗(姓)分出去的支系——小宗的族號,后起的族號,始遷祖的族號,分居地始祖的族號,所以《通鑒·外紀》這樣說:“姓者,統其祖考之所自出。氏者,別其子孫之所自分。”《說文解字》“氏”字下段玉裁注:“姓者,統于上者也;氏者,別于下者也。”要而言之,姓表血統而示女系,氏表功勛(周天子分封諸侯自然是有功者受封)而示男系。如果說,姓是源于同一女性始祖的具有共同血緣關系的族屬所共有的符號標志,那么,氏就是源于同一父性始祖的被分出去的各支系(別子)的開氏始祖的符號標志。先秦“姓、氏”有別的制度決定了“氏”在先秦有著特別重要的文化價值與歷史意義。

一、別貴賤:先秦氏的作用之一

魯迅先生寫過一篇雜文,叫做《論“他媽的!”》,對中國人的“國罵”——“他媽的”及其來龍去脈作了精深分析。文中有這樣一段:“這‘他媽的’的由來以及始于何時,我也不明白。經史上所見罵人的話,無非是‘役夫’‘奴’‘死公’;較厲害的,有‘老狗’‘貉子’;更厲害,涉及先代的,也不外乎‘而母婢也’‘贅閹遺丑’罷了;還沒見過什么‘媽的’怎樣,雖然也許是士大夫諱而不錄。”由此看來,“他媽的”之類的“國罵”在中國可謂由來已久。如果我們再溯其濫觴,大概可以追蹤到春秋戰國時代。據考察,春秋戰國時,最高級的“國罵”是流行于諸侯間的“墜命亡氏”,這是當時一句最厲害最刻毒的詛辭。鄭樵說:“古之諸侯,詛辭多曰‘墜命亡氏,踣其國家’,以明亡氏則與奪爵失國同。”沒有氏,就等于被剝奪了爵位,丟失了國家,斷絕了子孫。為什么“氏”這個普普通通的姓氏符號在先秦的作用如此重大呢?

我們現在的姓氏制度確立于秦漢之際。子承父系,一人一姓,但在先秦則不然。先秦姓與氏具有不同的作用,姓用來區別婚姻,氏用來表明家庭出身與社會地位;貴族中女子稱姓,男子稱氏;貴族有姓有氏,一般平民無姓氏;姓因生而定,雖經百代而不變,氏因家族而分,是可變的。

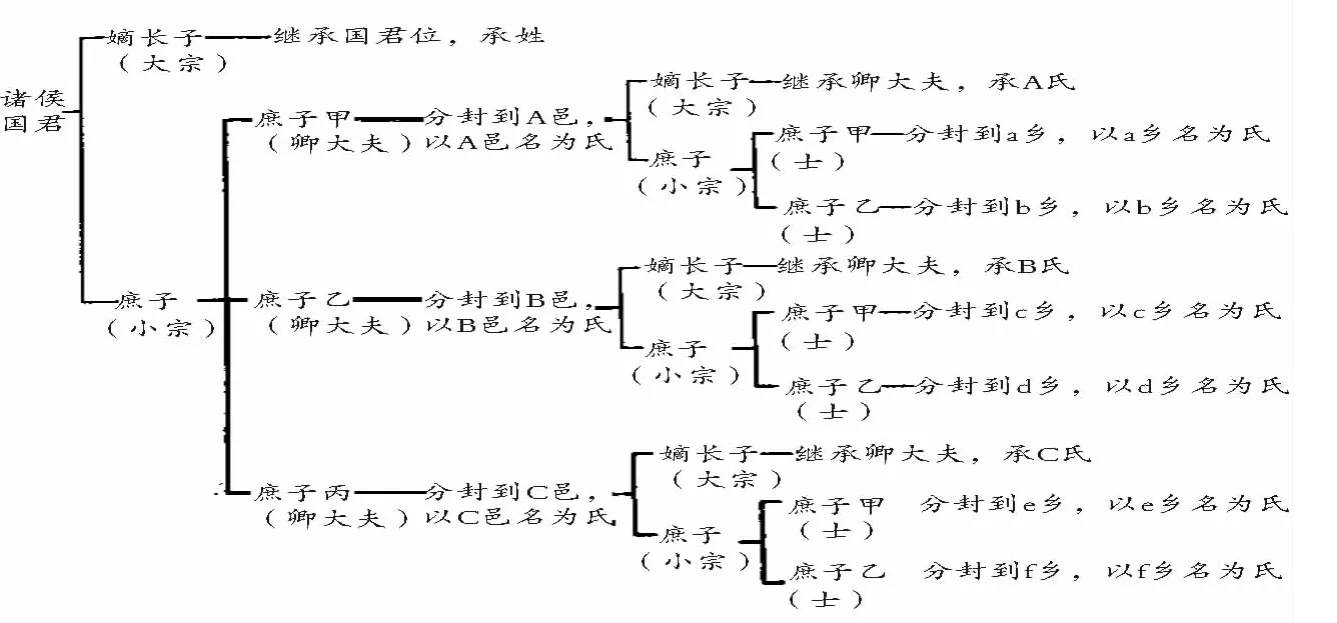

西周初年,周王室大規模分封同姓、異姓諸侯,以后陸續有所增封,此即所謂宗法分封,其目的是通過把周王室的庶子以及異姓功臣、王室姻戚分封為周天子的小宗,表示在政治上公開承認他們的高貴地位,從而使他們統屬于周天子的大宗之下,以利于加強封建宗法統治,所以能享受“因生賜姓”“胙土命氏”者都是有身份、有地位且占有一定土地財產與勞動力的貴族階級。宗法制規定,諸侯國君的嫡長子繼承其父當國君,一姓之祖,只能嫡長子祭祀,姓也只有嫡長子有權繼承。雖經百代而不變其姓,此即所謂大宗。國君嫡長子以外的兒子統稱為庶子(即公子),也稱別子,別子不能繼承君位。別子與嗣君雖是兄弟,但已有了君臣名分的區別與尊卑不同。別子須分封出去(一般分封到采邑,成為卿大夫),別立一家,獲得新氏(以邑為氏),稱為小宗,并成為新氏的始祖,此即所謂“別子為祖”。別子的嫡長子繼承新氏家支,又成為新氏集團的大宗,這叫“繼別為宗”;別子的其他兒子(庶子)還要再立別的氏,被分封到鄉、亭之地去,以鄉名、亭名為氏。試以圖表析之:

由上可知,在西周宗法分封制度之下,無論是以國為氏,以邑為氏,以鄉、亭為氏,以官、以爵為氏,還是以王父之字(或名)為氏,以祖先之謚為氏,都是卿大夫、士等貴族階級;即便是以技為氏的“百工”,也非“持手而食”“不得立宗廟”的平民,而應是管理工奴的低級貴族,只不過他們在貴族階級中分工不同,地位低下而已。顧炎武《日知錄·氏族》認為:“最下者庶人。庶人無氏,不稱氏,稱名。……氏焉者,類族也,貴貴也。”足見先秦只有貴族階級才能享有氏。孔夫子周游列國,在路上碰到的長沮、桀溺、荷丈人都無姓氏,原因就是他們的家庭出身不是貴族。氏成了貴族階級特有的標志與尊號,人人都以有氏為榮。鄭樵說:“三代之前,姓氏分而為二。男子稱氏,婦人稱姓;氏所以別貴賤,貴者有氏,賤者有名無氏。”這是鄭樵對先秦姓、氏的不同作用經過深刻研究后作出的正確結論。

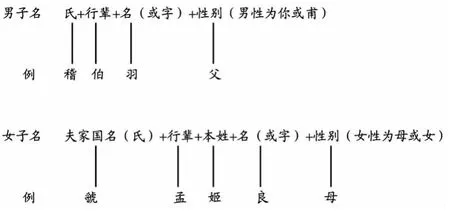

由于氏可以明確表示自己的家庭出身與社會地位,所謂“別貴賤”,故貴族出身的男子稱氏與名,而不稱姓。根據文物資料,我們現在所能見到的古代最完整的姓名形態是西周銅器銘文中的人名。當時男子、婦人的全稱分別為:

“稽伯羽父”是稽氏中一位名叫“羽”的長子,父(或甫)是性別附加字。“虢孟姬良母”是一位嫁到虢國的姬家大女兒良,母(或女)是性別附加字。以上姓名形態是正式場合下使用的全稱符號,由于四字以上的稱呼符號使用時不太方便,故日常所用大多是姓名簡稱。男子的簡稱是“行輩+名(或字)+父(或甫)”,如《國語》中的伯陽父、仲山甫。但更多的是“氏+名(或字)”,蓋因氏是貴族男子“別貴賤”之符號也。諸如:

諸侯以受封的國名為氏:

鄭捷( 鄭文公)

蔡甲午( 蔡莊公)

齊環( 齊靈公)

宋王臣( 宋成公)

卿大夫及其后裔則以受封的邑名為氏。如:

羊舌赤 解狐

或以所居的地名為氏。如:

東門襄仲 北郭佐

南宮敬叔 百里孟明視

或以官名為氏。如:

司空督 樂正克

少師慶 祝鮀

或以祖先的字或謚號為氏。如:

孔丘( 宋公孫嘉之后,嘉字孔父)

仲孫閱( 魯公子慶父之后,慶父字仲)

叔孫得臣( 魯公子牙之后,牙字叔)

季孫肥( 魯公子友之后,友字季)

莊辛( 楚莊王之后,以謚號“莊”為氏)

縱觀整個西周春秋的貴族男子之姓名形態,皆以“氏+名(或字)”的形式行世,誠如顧炎武《日知錄·氏族》云:“考之于《傳》,二百五十年之間,有男子而稱姓者乎?無有也。”既然先秦男子稱氏而不稱姓,故有的史書按后起的姓名習慣稱周武王為姬發、齊桓公為姜小白,那就顯然不符合歷史實際,這就難怪鄭樵要在《通志·氏族序》中譏評司馬遷、劉知幾了:“三代之前,姓氏分而為二:男子稱氏,婦人稱姓;氏所以別貴賤,貴者有氏,賤者有名無氏。今南方諸蠻此道猶存。……故姓可呼為氏,氏不可呼為姓。……奈何司馬子長、劉知幾謂周公為姬旦、文王為姬伯乎?三代之時無此語也,良由三代之后,姓氏合而為一。雖子長、知幾二良史猶昧于此。”清人錢大昕在《十駕齋養新錄》卷十二中也說過類似的話:“三代以前,姓與氏分;漢魏以后,姓與氏合。終漢之世,未嘗自言姓祁,此古人慎重祖宗,不輕附會之意。宋徽宗改公主為帝姬,其議出于秦京。京固不學,而后來議者,乃謂趙本嬴姓,當稱帝嬴,其迂誕可笑如此。……三代以上,男子未有系姓于名者。漢武帝元鼎四年,封姬嘉為周子南君,此男子冠姓于名之始。后代文人,有姬昌、姬滿、姬旦之稱,皆因于此。好古之士,當引以為戒。”

行文至此,我們可以來回答本文開頭所提出的問題了。“氏”既然為西周春秋貴族階級所特有,故保住了氏也就是保住了貴族階級的榮譽地位,尤如賈寶玉脖子上的通靈寶玉一樣重要,須臾不可離也。《左傳·襄公二十四年》載穆叔說:“若夫保姓受氏,以守宗祊,世不絕祀,無國滅之,祿之大者。”“氏”代表著宗族,能夠“保姓受氏”,宗廟里就香火不斷,世世祭祀,成為“祿之大者”;一旦宗族滅亡,斷子絕孫,“氏”也跟著滅絕,宗廟就斷了香火。正因為氏的作用如此重大,所以“墜命亡氏”成了春秋戰國時期最厲害的詛辭與“國罵”,也就不足為奇了。魯迅先生在《論“他媽的!”》一文中有一段抨擊魏晉門閥制度下華胄大姓借祖宗牌子橫行世間的話,若將這段話移用過來分析“氏”之“別貴賤”的負作用,也是十分合適的:“至于大姓(這里可讀作氏——引者),實不過承祖宗余蔭,以舊業驕人,空腹高心。……勢位聲氣,本來僅靠了‘祖宗’這唯一的護符而存,‘祖宗’倘一被毀,便什么都倒敗了。這是倚賴‘余蔭’的必得的果報。”

二、明婚姻:先秦氏的作用之二

《論語·述而》記有這樣一個故事:有一天,陳司敗(司敗:官名)問孔子,魯昭公懂不懂禮,孔子道:“懂禮。”孔子走了出來,陳司敗就向孔子的學生巫馬期作了個揖,然后說:“我聽說君子無所偏袒,今天你的老師怎么偏袒起魯昭公來了?你知道嗎,魯昭公從吳國娶了位夫人,吳國和魯國是同姓之國,因不便叫這位夫人做吳姬,于是就叫她做吳孟子。他要是懂禮,那誰不懂禮呢?”于是,巫馬期就把魯昭公違反“婚姻法”的這件事轉告給了孔子。孔子感慨地說:“我真幸運啊,假如有錯誤,人家就一定給我指出來。”有的讀者對《論語》的這段記述大惑不解:為什么魯昭公娶了一個和他同姓的女子為妻,就是違反“婚姻法”呢?今天男女同姓結婚的不是很多嗎?要講清這個問題,就得了解先秦“氏”的另一特殊作用。

原來在先秦既有姓又有氏的情況下,男子都稱氏而不稱姓,婦人都稱姓而不稱氏。先秦氏的作用,除了上文所談“別貴賤”,以表出身地位外,還有“明婚姻”,以限制婚姻對象范圍的重要作用。早在周代以前,我們的祖先已有不甚嚴格的同姓不婚的習俗。《搜神記》卷十四記載:“昔高陽氏有同產而為夫婦,帝放之于崆峒之野。”可見顓頊時已禁止兄弟姊妹間的血緣通婚。《太平御覽》卷五四〇引《韓詩外傳》:“夏商五世而后,則通婚姻。”到了周代,同姓不婚已成為見之于法律、制度的社會規范和約定俗成的倫理準則。《韓詩外傳》:“周公制禮,百世不通。”《禮記·大傳》:“雖百世而婚姻不通者,周道然也。”這項制度規定:只要是同姓,不論遠近親疏,即使相隔百代,均不準通婚。為什么同姓不可通婚呢?《左傳·僖公二十三年》載,鄭人叔詹曰:“男女同姓,其生不蕃。”《晉語》曰:“同姓不婚,懼不殖生。”我們的祖先早已在實踐中認識到近親結婚的弊病和“優生優育”的重要性了。

根據“同姓不婚”的原則,凡是“氏同姓不同,婚姻可通;姓同氏不同,婚姻不可通”(《通志·氏族略》)。我們知道,魯國和吳國同是周天子分封的姬姓之國。當年,周太王古公亶父的長子泰伯為實現其父傳位幼子季歷繼而傳位于孫子昌的宿愿,主動讓位,偕同二弟仲雍出走至勾吳(今江蘇),從而成為吳氏的開氏始祖。季歷繼位后,傳位給兒子昌(周文王),昌又傳位給發(周武王)。武王克商,封其弟周公旦于曲阜,建立魯國,以國為氏,成為魯氏。現在,想不到魯國傳位至魯昭公姬裯,作為堂堂國君竟娶了同姓國吳國的女子姬孟子為妻。他倆雖然氏不同(魯氏、吳氏),但卻是同姓(姬)。這不是冒天下之大不韙,明目張膽違反周制“同姓不婚”的婚姻法原則嗎?這樣,魯昭公當然要受到“道德法庭”的譴責,被時人譏笑為“不知禮”了。孔夫子知道此事的真相后,也自然要作自我批評,不再認為魯昭公是“知禮”的了。魯哀公十二年,吳孟子去世。《春秋》記載此事只書“孟子卒”,不書其姓(姬),這是為了避諱魯昭公這件娶同姓為妻的“非禮”行為,所謂為尊者諱也。其實,像魯昭公這種公開違反周代“婚姻法”的,在當時不乏其人,如《左傳·昭公元年》記載:晉平公病,鄭國派子產去問病。子產了解晉平公的病因后,說:“內宮不及同姓,其生不殖,美先盡矣,則相生疾,君子是以惡之。故志曰,買妾不知其姓,則卜之。違此二者,古之所慎也。男女辨姓禮之大司也。今君內實有四姬焉,其無乃是也乎?”內宮嬪妃不能娶同姓,買來的姬妾侍女如不知其姓要占卜辨姓,這都是為了避免同姓通婚,而如今晉平公(姬姓)的嬪妃中卻有四個姓姬的女子,這怎么能不自尋煩惱疾病纏身呢?

周制姓同氏不同,婚姻不可通;反之,氏同姓不同,婚姻可通。如齊國欒氏姓姜,晉國欒氏姓姬,兩族就可互相通婚。正由于周制同姓不婚,所以女子的“姓”就成了可否與男方婚配的重要標志,因而當時青年人結婚前雙方注意的皆是“男女辨姓”。

周代同姓不婚之制,除了“優生優育”加強種族的生命力之外,更有鞏固宗法制度的作用。《國語·晉語四》曰:“異姓則異德,異德則異類;……同姓則同德,同德則同心,同心則同志。”在同姓與同姓、異姓與同姓之間,只有通過同姓不婚并以族外婚的形式才能建立與維系同姓與非同姓諸侯國之間的聯盟。如姬姓的周王室及魯、晉等姬姓封國一直保持與姜姓的齊國世代為婚的傳統。

由于同姓不婚,所以諸侯國之間,同姓是兄弟,異姓多是甥舅,彼此都有血緣關系。周天子稱異姓諸侯為伯舅、叔舅,諸侯在國內也稱異姓卿大夫為舅子。這樣,整個國家都由宗法關系聯結了起來,形成一個無所不在的宗法血緣等級制的封建統治網絡。對此《詩經·大雅·板》曾作過這樣形象的描寫:“大邦維屏,大宗維翰,懷德維寧,宗子維城。”——大邦就是國屏障,同姓就是國棟梁,施德就使國安寧,宗子就是國城疆!周代諸侯根據他們與周王室的婚姻關系,分為同姓、異姓、庶姓之國。異姓和庶姓的區別,在于前者是世代與周王室通婚的姓族,而后者則沒有這一層關系,周王室對于庶姓和異姓貴族的禮儀也就因此而有所不同。同姓不婚的“婚姻法”既然具有這樣明顯的政治色彩,那么“男女辨姓,禮之大司”(《左傳·昭公元年》)成為上層社會婚媾關系必須遵循的準則也就不足為奇了。姓、氏制度在先秦不但避免了由于同姓通婚帶來的嫡庶尊卑等級混亂與種族走向衰亡的厄運,而且起了維系和延續宗法制度的作用,其意義可謂大哉!

三、同姓不婚與古代婚姻法

上文所談魯昭公違反周代“婚姻法”的問題,實際上已涉及古代的“同姓不婚”之制,只不過我們換了一種敘述視角,是從“氏的作用”切入的。古代的“同姓不婚”之制,不但直接影響到華夏民族的婚姻、家庭與民族發展,而且也關涉到華夏姓氏問題。對此題目我們還需進行進一步的闡述。

南懷瑾在《論語別裁》中對周代同姓不婚之制有過這樣一段充滿激情的評價:“我們研究,為什么中華民族發展得這么好,成為世界上優秀民族?這和我們古禮同姓不結婚的制度很有關系。以現代優生學的觀點來看,這是古代了不起的好制度。同姓結婚,只要三代以后,人種就完了。往往有表兄妹結婚,生下來的孩子,腦子非常笨,乃至變成白癡,這是血統問題。講禮制問題,更不可以。所以我們現代的風氣,通常同姓結婚,要出了五服以外。”[1]

正因為以法制與禮制的雙重形式明確于周代的同姓不婚之制具有這樣重大的意義,所以這一制度一直為后代的“婚姻法”所崇奉,其影響遍及東方各鄰國,成為東方文明的一個重要內容。《漢書》記載:王莽以姚、媯、陳、田,皆黃(帝)、虞(舜)后,與己同姓,令元城王氏,勿得與四姓相嫁娶。《唐律》規定,凡同姓為婚者,宣布無效,并要受到懲處:“諸同姓為婚者,各徒二年。緦麻以上,以奸論。若外姻有服親屬,而尊卑共為婚姻及娶同母異父姊妹、若前妻前夫之女者,亦以奸論。其父母姑舅兩姨姊妹及姨、若堂姨、母之姑及堂姑、己之堂姨及再從姨、堂外甥女、女婿姊妹,并不得為婚姻。諱者,各杖一百。”《宋刑統》同《唐律》。《明律》《清律》對同姓為婚也有嚴肅的懲處條例,如《明律》規定:“凡同姓為婚者,杖六十,離異。”據記載,南宋滅亡時,宋臣趙若和改姓為黃,深匿譜牒,隱居于福建漳浦縣的銀坑,并假裝啞巴,終生不與人說話。經過三代以后,已是明朝洪武十八年(1385 年),成了朱元璋的天下。這一年,趙若和的后裔中有一個叫黃惠官的,因娶了黃姓的女子為妻,與惠官有仇之人,就以“同姓為婚”的罪名向官府告發了他。惠官拿出世代珍藏的趙氏譜牒,官府驗明確系宋代趙氏宗裔,于是奏請皇上,恢復趙姓。要不是惠官藏有譜牒,肯定要被判同姓為婚之罪,“杖六十,離異”了。

古代法律雖對同姓不婚有明文規定,而是否“依法行事”則是另一回事。前文述及魯昭公娶同姓吳女,晉平公納四個同姓女子為嬪妃,即是一例。自秦漢以后,姓、氏合一,由于典籍散失,世系無從考究,因此不僅姓、氏互相混淆,而且姓、氏本身作為血緣識別的功能也逐漸喪失。南北朝時期,“五胡亂華”,許多少數民族放棄原來的姓氏而改從漢姓,并互相通婚;唐代重義子,義子可以承襲義父之姓,這都說明后世姓氏混亂,姓氏已經不可能再像西周實行分封制時那樣作為同一血統的標志。同姓不一定同宗,而同宗不一定同姓。即使沒有他姓加入,一脈相傳下來的同姓同宗,經過五代、十代、二十代的生育繁衍,支系派衍已錯綜復雜,也不可能再是純之又純的血統,對于生兒育女不會再有什么影響了。隨著歷史發展,“同姓不婚”的禁律已失去原義并與社會現實脫節,所以后世的“婚姻法”雖仍堅持同姓不婚的界限,但在實際生活中已不再遵守這條古訓,而是采取“不干涉主義”了。執行同姓不婚做得最好、最堅定的,還是儒家老祖宗的后裔。孔、孟、顏、曾四姓之間到了近世以至現代仍然不許同姓通婚。清代曾對同姓不婚作過修正,《清律例匯輯便覽》記有:“同姓者重在同宗,如非同宗,當原情定罪,不必拘文。”由此可見,同姓不婚這一古老禮俗的約束力已越來越薄弱了。1930 年頒布的《民法·親屬編》正式廢止了同姓不婚之制,代之以更為科學的辨認血親、近親不婚的做法。其規定禁婚的范圍限于:(一)直系血親相互間;(二)八親等內旁系血親相互間;(三)直系姻親相互間;(四)五親等內旁系姻親輩分不同者相互間。至此,法律規定才和社會現實的姓氏實際與姻媾實際相符合。

“同姓不婚”說到這里按說可以煞尾了,不料筆者無意間從《中華民族風俗辭典》( 江西教育出版社,1988 年5 月初版) 和《苗族社會調查(一)》(貴州民族出版社,1986 年12月初版)兩書中發現兩則苗族同胞在現代也講究“同姓(宗)不婚”的資料,這說明淵源于西周的“同姓不婚”制的影響是何等綿長深廣。現將這兩則民族學資料引錄于后,再一次對本節的議題作一些發揮:

據《中華民族風俗辭典》介紹,苗族自祝融氏后即實行氏族外婚。今天苗族男女第一次見面,仍需按古禮先問姓。若同姓,即以兄妹、姐弟相稱,不能戲謔、對歌、跳舞,只能規規矩矩,以禮相待。若是異姓,就可以用比喻、戲謔之詞與對方交談。若男方要正式求愛,首先要看女方眉毛,若已修眉,說明對方已婚,不能再向其求愛;若未修眉,證明對方是閨女,可以用言語試探,談情說愛。苗族若同姓成偶,則被視為民族敗類。所以走遍苗族村寨,很少發現同姓夫妻。苗族有這樣一句話:“同姓天下皆姊妹,異姓天下是朋友。”

第二則見于《苗族社會調查》的資料,對苗族“同姓不婚”作了更具體翔實的考察:

貴州省臺江縣東南有一個苗族聚居的寨子,叫“反排”( 苗語稱“方必”,意即高坡) 。相傳反排居民的始祖叫“固果”( 果公) ,今日反排的張、唐、陽、楊、萬五姓都是固果的后裔,因同出一根,原先五姓之間互不通婚。后來除唐、萬二姓互稱兄弟仍不通婚外,其余之姓已可通婚。但在同一姓氏內部( 如張姓) 則絕對不準結親,即使早已分支分系分居外寨,甚至改用了別的姓氏,也禁止通婚。例如,反排的張姓與附近巫腳交( 寨子名) 的張姓,分系分村居住已達十八代之久,但至今仍被視為同宗兄弟,互不通婚。又如反排的唐姓與巫腳南( 寨子名) 的張姓以及同寨的萬姓,盡管姓氏不同,但由于歷史上認為是兄弟關系,現在也未聯姻。如果有人違反這一規矩,膽敢同姓通婚,就要遭到宗族的處分,罰他( 她)殺一頭白牛和一只白豬給同宗的人分吃,以資禁戒。由于白牛、白豬在貴州極難找到,因此同姓的男女要通婚也就根本辦不到。這說明同姓不婚之制在西南邊陲少數民族地區還有相當的承傳,此可謂“天子失官,學在四夷”( 《左傳·昭公十七年》) 矣。

四、秦漢姓氏合一:中國姓氏史的關鍵篇章

在中國歷史上,西周以后的春秋戰國時期是戰亂頻仍、動蕩不安的時代。在中國姓氏發展史上,也屬這一時期的變化最多。根據現有的資料,我們知道,周代以前的古姓并不多。前已述及,西周銅器銘文所見的姓,可以明確考定的不到30 個。另見于史書者,如《國語·鄭語》載史伯之言,謂祝融之后分為己、董、彭、禿、妘、曹、斟、羋8 姓;又《晉語四》司空季子稱,黃帝25 子,得姓者14 人,計有12 姓,即:姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、嬛、依。據《左傳》所載,西周也只有20姓:姬、姜、子、姒、羋、嬴、己、偃、姞、祁、隗、風、曹、厘、任、姚、妘、董、歸、允。這里面還包括了古代少數民族的姓,如赤狄之隗、西戎之允在內。顧炎武《日知錄·姓》謂春秋時代,本于五帝的姓只有22 個:媯、姒、子、姞、姬、己、任、風、嬴、祁、羋、曹、妘、董、姜、偃、歸、曼、熊、隗、添、允。近人梁啟超另舉出姚、戈、庸、荀、嬉、嬛、伊、酉等姓。

根據以上資料,我們可以斷定,從有文字記載開始直至春秋戰國時期,在這漫長的歷史時期,中國的古姓不過30 個左右。但經春秋戰國之后,短短的四五百年時間里,中國的姓就驟然大增。僅據漢代史游所撰《急就篇》這份極不完備的資料統計,漢代已有單姓127 個,復姓3 個,共130 姓。以后歷代所修之姓氏書,都有增加。至明人王圻撰《續文獻通考》已增加為4657 姓。從中國姓氏的發展演變考察,姓氏激增的一個重要原因是由氏成姓所致。

周代姓與氏有別,據《左傳》可知,這種姓、氏相別的制度一直沿用到春秋末年尚未改變,但到了戰國時期,就出現了新的變化。由于周代實行分封制,按照宗法制度的自然發展趨勢,隨著人口繁衍,各諸侯國與大大小小的卿、大夫貴族集團分出去的支族必然越來越多,每分一支就要產生一個新的“氏”,因此各國的“氏”就難免相互雷同。例如,各諸侯國的公子以子張、子孔為字者甚多,于是就出現大量的張氏、孔氏。試以孔氏為例,魯國有孔丘世家之孔氏,出自宋國子姓;又,衛國有孔氏,屬姞姓,《左傳·哀公十一年》有孔姞可證;鄭國有孔氏,系穆公蘭之后,穆公有子13 人,其兒皆為孔氏;宋國有孔氏,宋國公子喜,字子孔,其后稱孔氏;媯國有孔氏,媯國公子志,字士子孔,其后亦為孔氏。

氏的重復必然產生大量的“同氏名”,造成人名的混亂。為了克服同氏之弊,約在春秋中期以后,出現了一些“復氏”(即以兩字為氏)。到了春秋末年,“復氏”大量增加,其名稱往往離奇古怪,后人難明其義。例如《春秋》三傳之作者左丘、公羊、谷梁;《莊子》寓言中的亢倉、畏壘、庚桑等復氏;又如孔子七十二弟子中“復氏”就有23 人,即:端木、顓孫、澹臺、公冶、南宮、公晰、漆雕、公伯、司馬、公西、巫馬、公孫、公祖、壤駟、公良、公夏、奚容、公肩、句井、罕父、左人、步權、叔仲。這些“復氏”絕大多數產生于春秋晚期至戰國初年。復氏的出現與激增既是人口繁衍、支族增多的必然結果,也說明周代尊崇的宗法制度已發展到了難以應付支族繁雜、歲月動亂的局面。量變帶來質變,歷史催生著一種新的姓氏制度降臨。

據史書記載,公元前770 年,周室自鎬京東遷洛陽,史稱東周。周王朝的實力與威望自此開始逐漸下降。公元前707 年,作為中央政府的周王朝與諸侯國鄭國交戰,結果周桓王率領的中央聯軍(王師)大敗,天子本人被鄭國大將射中一箭,差點喪命,立國四百余年的周朝王室已降低到跟各諸侯國同等的地位。自此,維系周王朝分封制的血緣宗法紐帶終于在無情的歷史車輪下松弛朽斷,各諸侯國紛紛無視禮制,僭稱為王,與周王朝分庭抗禮。在這種“禮崩樂壞”的大趨勢下,隨著動亂逐步升級,早先分封的同姓和異姓各諸侯國之間連橫合縱,戰亂頻仍,大魚吞小魚,小魚食蟲蝦,中國進入群雄爭霸、兼并不休的春秋戰國時代。

大動亂、大兼并、大分化使各國公族、卿大夫的實力大為削弱,由天子——諸侯——卿大夫——士四個等級構成的金字塔面臨崩潰的厄運,大宗失去了控制小宗的權勢。在這種“禮崩樂壞”的大趨勢下,周王朝已不可能再分封新的諸侯,“賜姓命氏”終被束之高閣;以前時尚一時以國、以邑、以謚、以王父之字為氏的命氏盛舉開始逐漸冷落下來,繼之而來的是大量雜亂無章的“復氏”,再繼之而來的是姓與氏的混淆錯雜。典籍散失,世系無從詳究,禮法棄之不顧。這一時期,出現了中國姓氏史上空前“混亂”的景觀。

首先,戰亂使許多貴族因衰亡而由貴族降為庶人,墜命亡氏。周王朝所屬大大小小封國的精確數字一直無人知曉,但僅在西周末期,見于記載的就有170 余國。經過頻繁的戰亂,在春秋時僅剩下晉、齊、秦、鄭、宋、魯、衛、陳、蔡、曹、許等11 個封國和楚王國,其余150 多個封國大多在戰亂中或被兼并、或走向消亡。進入戰國時期,這12 個獨立王國又經過一番大兼并,出現了魏、趙、韓、齊、秦、楚、燕七雄爭霸,其余諸國大多被消滅。如12 個重要封國之一的許國,一遷再遷,最后像大戈壁中的時令河一樣,誰也不知道它消失在什么時候,也不知道它消失在什么地方。所有這些奪爵失國、墜命亡氏的大大小小諸侯封國,自然也不可能再行使原來周王室的那一套大宗、小宗的禮制,姓、氏之制對于亡國之君、滅國之族來說已無多少意義。

公元前221 年,秦滅六國。不久,漢又統一天下。作為維系周王室宗法制度重要標志的姓、氏制度,終于隨著王室的徹底坍塌而消亡,“君子之澤,五世而斬”,王子王孫淪為庶民。先前代表貴族階級高貴出身門第的“氏”己失去了炫目的光采。據記載,西漢初年,漢高祖劉邦為了消滅各地豪強的殘余勢力,曾下令把戰國時齊、楚、燕、韓、趙、魏六國的后裔和豪族名門共十多萬人強行遷徙到關中一帶,分給田宅,集中居住。到關中的這些沒落貴族,有的就改變了原來的姓氏,如齊國大族田廣的孫子田登因住在第二門,就改用“第二”作為自己的姓氏;田廣的弟弟田英居住在第八門,改以“第八”為姓。另外還有第一、第三、第四、第六、第七等姓氏。春秋戰國的貴族后裔一旦淪為庶人,竟改用毫無任何意義的數序作為自己的姓氏,這真是對他們崇尚“賜姓命氏”的祖先的莫大諷刺。

其次,在動亂的社會變革中,一大批原來不配“賜姓享氏”的平民一躍成為新的貴族,地位的改變使他們的姓氏也隨之改變,如魯國的勇士猗頓早先是“耕則常饑,桑則常寒”的平民,后來,他“畜牛羊于猗氏(地名)之南,十年間其息不可計。貲擬王公,馳名天下”,遂以發家地猗氏為氏。秦國名將白起、王翦,趙國的藺相如,史書皆不載其家世,僅云其為何國人。秦朝的丞相李斯原為上蔡小吏;縱橫游說人主的蘇秦、張儀都是出身貧苦家庭的學人,蘇秦開始游說失敗,幾乎是乞討著回到故鄉,張儀在楚國游說時,被當作小偷差點毆死。秦漢之際叱吒風云的漢高祖劉邦為布衣,其手下的梁王彭越原為漁人,淮南王英布原為刑徒,舞陽侯樊噲曾以屠狗為業,絳侯周勃曾織薄曲(蠶具),安陽侯灌嬰本是販賣絲綢的小商人。他們并不像原先的貴族那樣,“皆列圣之后,封爵相承,遠有代序,眾皆知其得姓受氏之由”,而是“匹夫編戶,知有氏不知有姓”的人。這些由社會底層上來的新貴,自然不屑再遵守原先的姓氏制度,而更樂于破壞舊的姓氏制度,催生新的姓氏制度,這就是姓、氏混言,以氏為姓,姓、氏合一。

促使姓、氏合一除上述原因外,最根本之點是肇始于戰國末年,經由秦始皇一統天下全面實施的“郡縣制”取代“分封制”的徹底勝利。秦朝的郡縣制將全國劃分為41 個郡,郡以下為縣,縣以下為鄉。這是一個完全不同于周朝分封制的政治結構,既沒有國、邑、關、鄉、亭五等之封,也沒有公、侯、伯、子、男五等之爵,甚至連皇帝的兒子們竟也跟平民一樣,沒有自己的封土。這種完全以行政區劃代替宗法氏族血緣為關系網絡的政治結構,既葬送了分封制,也鏟除了宗法制及與之相聯的世卿世祿制。宗法分封制度的滅亡,使原先代表貴族階級高貴出身門第的“氏”黯然無光,氏只剩下標記直系血統的符號作用,與先前用來“別婚姻”的“姓”已沒有任何區別的必要,也沒有任何區別的意義了。

自此以后,中國的姓與氏終于合二為一,“賜姓命氏”成了歷史。姓、氏不再有別,自帝王以至平民人人都有得姓的權利。《通志·氏族略》云:“秦滅六國,子孫皆為民庶,或以國為氏,或以姓為氏,或以氏為氏,姓氏之失,由此始。故楚之子孫可以稱楚,亦可稱羋。周之子孫周子南君,亦可稱姬嘉。又如姚恢改姓為媯。媯皓改姓為姚,茲姓與氏渾而一者也。”明顧炎武在《日知錄·姓》中說:“自戰國以下之人,以氏為姓,而五帝以來之姓亡矣。”又在《日知錄·氏族》中說:“姓氏之稱,自太史公始混而為一。《本紀》于秦始皇則曰姓趙氏,于漢高祖則曰姓劉氏。……然同姓百世而婚姻不通者,周道也。故曰姓不變也。是故氏焉者,所以為男別也;姓焉者,所以為女坊也。自秦以后之人以氏為姓,以姓稱男,而周制亡而族類亂。”清代錢大昕于《十駕齋養新錄·姓氏》中也說:“戰國分爭,氏族之學久廢不講。秦滅六雄,廢封建,雖公族亦無議貴之律,匹夫編戶,知有氏而不知有姓久矣。漢高祖起于布衣,太公以上名字且無可考,況能知其族姓所出耶?故項伯、婁敬,賜姓劉氏,娥姁為皇后,亦不言何姓,以氏為姓,遂為一代之制,而后世莫能改焉。”

姓、氏合一是中國姓氏史上的一個重要轉折點,其特殊文化意義有三:一是姓與氏二者可以通稱,姓即氏,氏即姓,姓與氏已不再有任何意義上的區別,這樣,周代大量的氏,如魯氏、齊氏、楚氏、司馬氏、邯鄲氏等等,分別成了魯、齊、楚、司馬、邯鄲等姓。自此,姓就變得非常豐富了。二是每一宗族都有自己固定的姓,子子孫孫永久使用,不再像以前那樣變來變去。我們現在所沿用的諸姓,絕大部分正是承襲周代各氏而來的,故欲考各姓之源流,必上溯至周。三是無論帝王將相,士農工商,人人都有姓,不再像先秦那樣貴族有氏,平民有名無氏了。這一文化習慣與姓氏制度一直延緩至今。

[1]南懷瑾.論語別裁[M].上海:復旦大學出版社,1990.355.