我所經歷的物理實驗

丁肇中

(美國麻省理工學院,美國 馬薩諸塞州 波士頓)

?

·校長·名人訪談·

我所經歷的物理實驗

丁肇中

(美國麻省理工學院,美國 馬薩諸塞州 波士頓)

丁肇中教授

首先論述了基礎研究與技術應用的關系,指出技術的發展是生根于基礎研究之中。然后介紹了作者自己做的4個物理實驗的內容意義以及從每個實驗中總結出來的體會。

實驗; 物理實驗; 基礎研究; 應用技術

1 技術的發展是生根于基礎研究之中

我個人認為,我們最重要的目標是探測未知,探索自然界的存在,探索我們無法想象也不曾發現的現象。

這是我第一次到商學院做報告,我向大家介紹的是“我所經歷的實驗” 講我所做的實驗,我的實驗包括兩種,第一種是為了探索宇宙中最基本的結構,另一種是在國際空間站上進行的尋找宇宙的起源的實驗。

我小時候是在重慶長大,那時候常常有日本飛機來騷擾,所以我沒有機會上學,同時我那個時候對上學特別沒有興趣。今天,我們正享受著由人們對基礎研究所帶來的前所未有的成果,這里包括技術、通訊、計算機、交通、醫療等,這些大大提高了我們的生活質量。可是常常被人們忘記的是,為這些成就奠定基礎的科學家,這些科學家是出于對自然界的好奇心而去不停地探索。

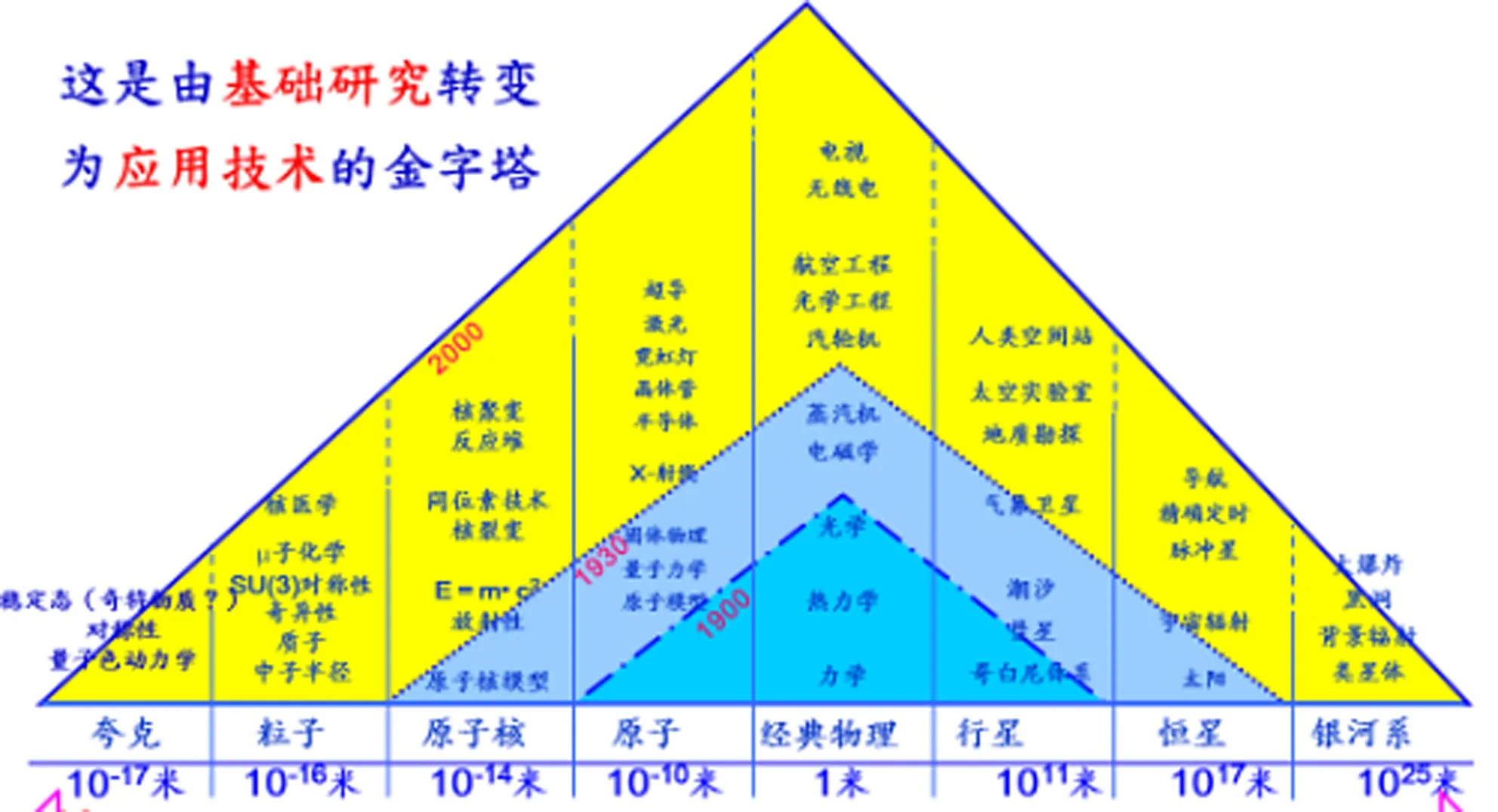

這是一座由基礎研究轉變為應用技術的金字塔(圖1)。100年前,最尖端的科學是光學、力學,現在被用在電視、無線電、航空航天工程;20世紀30年代,最尖端的科學就是量子力學和原子物理,當時所有人都不理解它的用處,現在被用在IT上;20世紀40年代最尖端的科學是原子核物理,現在被用在核聚變。從大距離方面看,20世紀30年代最尖端的科學,就是對太陽系的研究,現在被用在導航和定時上。金字塔由于新的應用在不斷增高,同時基礎研究不斷地拓寬它的底部。而基礎研究逐漸走到了金字塔最外面的角落,因此,有時候因為它遠離日常生活而受到責難。只有在一段時間以后,當金字塔的應用部分長高了,公眾對奇怪的新現象熟悉了,他們才看上去比較“實際”。

圖1 研究演變的金字塔

許多人認為,如果一個國家想要在技術和經濟方面有競爭力,它必須集中于能立即有市場效益的實用性技術的發展,并使經濟持續發展。我們聽到這樣的爭論:是支持“無用的”基礎學科,還是將資源集中于技術的轉化和應用研究。從歷史的觀點來看,后一種觀點是目光短淺的。如果一個社會將自己局限于技術轉化,顯然,經過一段時間,基礎研究不能發現新的知識和新的現象后,也就沒有什么可以轉化的了。所以,技術的發展是生根于基礎研究之中。

實驗是自然科學的基礎,理論如果沒有實驗的證明,是沒有意義的。當實驗推翻了理論后,才可能創建新的理論,理論不可能推翻實驗。過去400年,我們對物質基本結構的基本了解,大都來自于實驗物理。

給大家介紹幾個我做的實驗。

2 四個實驗四種體會

2.1 第一個實驗,1974年發現J粒子

(1) 實驗幾乎被世界上的所有實驗室拒絕

我們對宇宙最基本的認識是隨著時間改變的。很早以前,中國人就認為世界是由金木水火土構成的,是最簡單的。到了19世紀初期,周期表出現了,當時所有人認為最簡單的東西是近一百個周期表上的元素。再后來就認為原子核是最簡單的東西,到了20世紀70年代,我們又發現原子核里面幾百個基本粒子是最簡單的,現在我們又知道6種夸克(Quark,是一種基本粒子,也是構成物質的基本單元)和3種電子是最基本的。這說明,物理學的知識和人們對客觀世界的看法是隨著時間而變的。

1974年以前,物理學界認為,宇宙最基本的結構是3種夸克。我就問,為什么只有3種夸克?為了尋找新夸克,70年代初我設計了一個實驗,實驗要求的精確度是極高的。相當于在北京下雨時,每秒鐘有100億個雨滴,如果有1個雨滴是紅色的,我們要從這100億個雨滴中找出它來。

所以這個實驗不受所有物理學家的歡迎,主要的原因是,大家都相信只有3種夸克,一來因為這3種夸克可以解釋所有當時已知的物理現象;二來沒有人相信如此困難的實驗能成功。實驗幾乎被世界上的所有實驗室拒絕。

然而,在不斷的堅持下,1972年,美國的布魯凱文實驗室接受了我們的實驗,為了從100億個已知粒子中找到一個新粒子,這個實驗,必須每秒鐘輸入100億高能量的質子到探測器上,在這么多的質子輸入探測器所產生的放射線會徹底破壞探測器,對工作人員也是非常危險的。因此,必須發展全新的,精確的,在非常強的放射線下能正常工作的全部儀器,也必須設計安全的屏蔽系統。為了保護人的安全,先用5噸的鈾,100噸的鉛,然后用10 000噸的水泥,把這些放射性去掉。最后用了肥皂,因為含水最多,所以用了5噸肥皂吸收了中子。開始向美國政府請求經費買5噸的肥皂,后來麻省理工學院說,不用美國政府出,由麻省理工學院出。正是這么多屏蔽,一個小時以后,輻射區的放射能量為5倫琴/小時,還是非常非常危險的。

我們最終做成了這個實驗。兩年后,我們果然發現了一種新的粒子,它有一種特殊現象,壽命比已知的粒子長10 000倍。新的粒子發現以后,很快同樣壽命的粒子也被發現,它的重要性類似于我們發現一個偏僻的村子里所有的人不是一百歲,而是一百萬歲。新粒子的發現,證明了宇宙中有新的物質存在,它們是由新的夸克組成的,我們把它命名為J粒子。

J粒子的發現,改變了物理學家長期認為世界上只有3種夸克的觀念,改變了人類對于物質基本結構的認識。繼J粒子之后,人們又找到了新的粒子,現在我們已經知道,世界上至少存在6種不同的夸克。這個實驗的發現讓我拿到了諾貝爾獎。

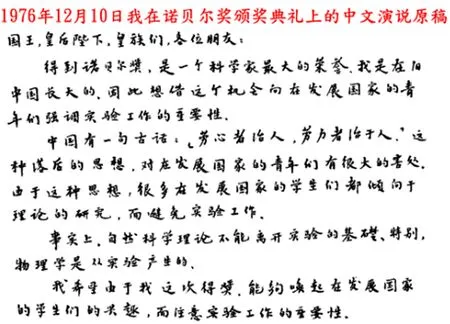

(2) 用中文做諾貝爾獲獎報告

拿到諾貝爾獎以后,我就跟瑞典皇家科學院說,諾貝爾獎一百年了,從來沒有人用中文演講,所以我要用中文做一個報告,當時美國大使來找我說:“你出生在美國,為什么用中文?”我說:“中國是世界上最古老的文明,所以我要用中文(圖2)”。

得到諾貝爾獎,是一個科學家最大的榮譽,我是在舊中國長大的,因此想借這個機會向在發展中國家的青年強調實驗工作的重要性。中國有一句古話,“勞心者治人,勞力者治于人”。這種落后的思想,對在發展中國家的青年們有很大的害處。事實上自然科學理論不能離開實驗的基礎,特別是物理學,它的理論就是從實驗中產生的。

圖2 丁肇中中文演說原稿

我的第一點體會,做事情要對自己有信心,做你認為正確的事,不要怕困難,更不要因為多數人的反對而改變。

2.2 第二個實驗,1979年膠子的發現

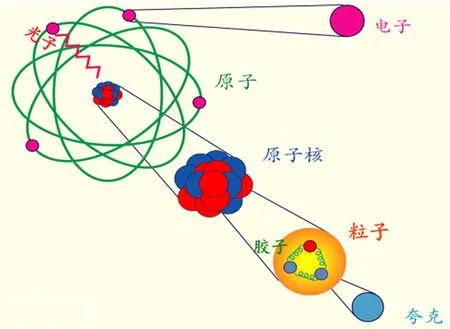

在上世紀70年代德國有一個很大的加速器,是300億電子伏的電子對撞機,周長是7公里,我的目的就是測量電子的半徑。結果發現一個很重要的東西,叫膠子(圖3)。

圖3 膠子示意圖

剛才已經說過了,原子里面有原子核,里面有電子,電子里面有粒子,粒子里面有膠子。1612年宇宙中物質之間有引力被發現,但到現在為止沒有人知道引力是怎么回事。電磁力是由光來傳輸的,強力就是由膠子來傳輸的。1979年9月2日紐約時報很長一篇文章介紹了我們發現了膠子的消息,27名中國科學家參加了這次主要的實驗,這是非常重要的貢獻。

第二點體會,做基礎研究對意料之外的現象要有充分的準備。要知道,我們做這個實驗原來的目標只是測量電子的半徑。

2.3 第三個實驗,歐洲核子研究組織進行的一次實驗

歐洲核子研究組織(CERN)有一個周長27公里的加速器,這里最重要的發現就是互聯網。剛才已經說過了,第一個問題,到底有多少種電子?電子有多大?電子能不能再分成更小的粒子?有多少種夸克?開始都認為只有3種,后來發現錯了,現在有6種。夸克有多大?夸克能不能再分成更小的粒子?

所以我們用的是1 000億電子伏的電子和1 000億電子伏的正電子對撞,產生很高的溫度,是太陽表面4千億倍的溫度。我的實驗就是在實驗室里模擬宇宙大爆炸最開始的情況。這個實驗是很大的,從上到下大概六層樓高,磁鐵重1萬噸,里面有300噸的鈾是來自前蘇聯。

這個實驗是首次由美國、前蘇聯、中國、歐洲等19個國家的600名科學家共同參加的大型國際合作,中國最主要的貢獻就是上海硅酸鹽所生產的BGO晶體,BGO是透明的,但是重量和不銹鋼一樣。當時世界的年產量只有4公斤,我們需要12噸,這個問題后來被上海硅酸鹽所解決了,那時候我經常到上海來(圖4)。BGO等于透明的不銹鋼,現在被廣泛用于世界的醫學以及工業。這個實驗共發表了300篇文章,有300人獲博士學位。這300篇文章的基本觀念非常簡單,第一,我們知道宇宙中只有3種不同的電子,第二,電子是沒有體積的,電子半徑小于10的負17次方厘米,第三,夸克也是沒有體積的,夸克半徑小于10的負17次方厘米。

圖4 丁肇中教授

第三點體會,要領導和主持一個大型國際科學合作,最主要的要選擇科學上最重要的題目,引起參加國科學家最大的興趣。因為我并沒有權利通知德國人、意大利人等,他們愿意參加,是認為這個題目是非常重要的。對貢獻大的科學家,要有優先的認可,并使之得到國際上的公認。這樣才能得到參加國政府長期的優先支持。

(未完待續)

(本刊綜合摘編自中歐國際工商學院等網站)

My Experince of Physical Experiments

DINGZhao-zhong

(Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA)

The author discussed the relationship between basic research and technology application first, and pointed out that technological development is rooted in the basic research. Then he introduced the contents and significance of four physical experiments conducted by author himself, and comprehending from each experiment

experiment; physical experiment; basic research; applied technology

2015-01-12

丁肇中(1936-),男,祖籍山東省日照市,美國實驗物理學家、華裔美國人,現任美國麻省理工學院教授,中國科學院大學名譽教授,曾獲得1976年諾貝爾物理學獎。他曾發現一種新的次原子粒子,并命名為“J粒子”。1974年丁肇中與美國加州斯坦福大學教授伯頓·里克特幾乎同時各自發現新的基本粒子-J/ψ基本粒子,1976年兩位教授因此獲得諾貝爾物理學獎及美國政府的勞倫斯獎。目前,丁肇中正領導由16個國家600名科學家組成,在國際空間站上唯一的大型科學實驗(AMS),尋找宇宙的起源。

O 571

A

1006-7167(2015)03-0001-03

編者按:丁肇中教授是一位杰出的實驗物理學家,諾貝爾獎金獲得者。他對科學實驗有許多著名的論斷,在許多大學、科研部門作過關于一些著名物理實驗及體會的演講。本刊特選登丁肇中教授在中歐國際工商學院大師講堂的《我所經歷的物理實驗》報告,其內容豐富,意義深刻。現發表,以饗讀者。