Sam68蛋白對宮頸癌細胞增殖的影響研究

汪 蘭

廣東藥學院基礎學院,廣東廣州 510006

子宮頸癌屬于常見的婦科疾病之一,隨著人們生活水平、生活質量的提高,宮頸癌發病率呈逐年上升的趨勢發展,據有關研究表明,宮頸癌占女性生殖器官癌瘤中的第一位[1]。宮頸癌在世界各國均有大量的患病人群,發病率與死亡率極高[2],根據地區的不同,觀察發現子宮頸癌患病人群的發展趨勢,可將其總結為鄉村高于城市,山區高于平原。一旦患有子宮頸癌,將給女性患者的身體健康帶來極大的威脅[3],依據此類事實,本文將我院一年來收治的宮頸癌患者共56 例和宮頸良性腫瘤患者44例進行研究,通過檢測子宮頸癌中Sam68 蛋白、核增殖抗原、皮鈣黏附蛋白等項目的表達,對Sam68蛋白在宮頸癌細胞增殖的影響進行了深入的研究和探討,相關報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本組選擇我院于2012 年12 月~2013 年12月收治的宮頸癌患者共56 例和宮頸良性腫瘤患者44 例,前者作為觀察組,后者作為對照組,同時每位患者均經臨床資料、病理學及實驗室檢查證實存在宮頸組織病變,對每一名患者腫瘤組織中Sam68 蛋白、核增殖抗原(Ki67)、皮鈣粘附蛋白(E-cadherin)指數變化進行分析和比較。100例患者均為女性,年齡23 ~78 歲,平均年齡(53.2±6.7)歲,兩組患者病情、年齡、病程比較均無明顯差異(P >0.05),可以進行對比分析。

1.2 方法

本次研究使用的試劑為Sam68 蛋白單克隆抗體(由上海瑞奇生物科技有限公司生產制造)[4],免疫組化 Power Vision 二步法試劑盒PV-6002(由北京欣興唐生物科技有限公司生產制造), DAB 顯色試劑盒(由北京康為世紀生產制造)[5];嚴格按照試劑盒及Sam68 蛋白說明書進行操作,Sam68 蛋白、E-cadherin采用免疫組化PV 二步法染色,Sam68 蛋白抗濃度為1 ∶10[7],E-cadherin 抗濃度為1 ∶200[8]。

1.3 診斷結果

在實驗室顯微鏡下觀察Sam68 蛋白的性質,若其胞核、胞漿染色呈棕黃色則為陽性,根據免疫組化半定量計分法對Sam68 蛋白陽性染色程度進行計分,無著色為0 分,淺黃色為1 分,棕黃色為2 分,棕褐色為3 分[9];根據陽性細胞比例進行計分,陽性細胞比例≤5%計0 分,陽性細胞比例在5%~10%間計1 分,陽性細胞比例在11%~50%間計2 分,陽性細胞比例在51%~80%間計3 分,陽性細胞比例大于80%計4 分[10];根據Sam68 蛋白染色與陽性細胞比例的乘積判斷其陽性結果,0 分即為-,1 ~4分即為+,5 ~12 分即為++~+++。

在實驗室顯微鏡下觀察E-cadherin 的性質,若其胞核、胞漿染色呈棕黃色則為陽性,根據免疫組化半定量計分法對E-cadherin 陽性染色程度進行計分,計分情況與Sam68 蛋白陽性染色計分方法相同;根據E-cadherin 陽性細胞占細胞總數的平均值判斷其陽性率,小于10%即為-,10%~50%即為+,大于50%即為++~+++。ki67 檢測方法與E-cadherin 基本相同。

1.4 統計學方法

應用SPSS16.0 統計學軟件對上述治療進行數據的分析,計量資料采用()表示,進行t 檢驗,計數資料進行x2檢驗,檢驗水準為α=0.05,相關性分析采用 Spearman 秩相關分析法[11],P <0.05 時為差異具有統計學意義。

2 結果

本組選取的宮頸癌患者共56 例和宮頸良性腫瘤患者44 例,對兩組患者腫瘤組織中Sam68 蛋白、Ki67、E-cadherin 指數變化情況進行分析和比較后,對于所取得的成果比較滿意,Sam68 蛋白表達與TNM 分期、腫瘤大小有關,差異有顯著統計學意義(P <0.05);Sam68 蛋白表達與患者年齡、分化程度無關,差異無明顯統計學意義(P >0.05);Sam68 的表達水平臨床病理因素的關系,如表1。Sam 68 蛋白在乳腺癌和乳腺良性腫瘤中表達,差異有顯著統計學意義(P <0.05)。見圖1。

圖1 乳腺癌組織中 Sam68 蛋白表達情況(×400)。Sam68 蛋白在乳腺癌組織中,a 為強陽性表達;b 為度陽性表達;c 為弱陽性表達;d 為陰性表達

表1 Sam68的表達水平臨床病理因素的關系

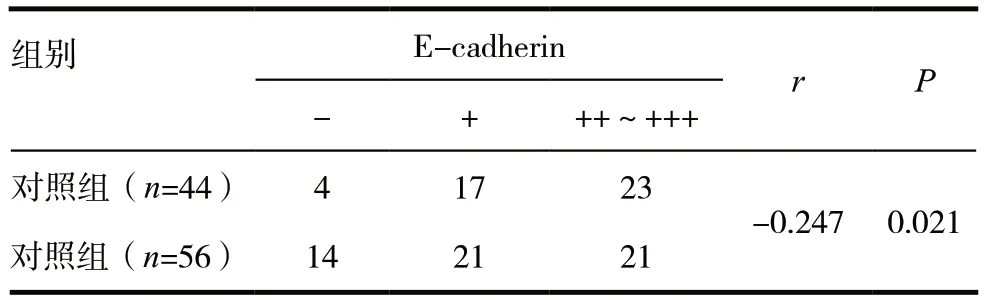

本次研究,兩組患者Sam68 蛋白 E-cadherin 陽性例數為82(82%),基于Spearman 秩相關分析法的基礎上,觀察到Sam68 蛋白與E-cadherin 表達呈負相關的關系, r=-0.247,P=0.021。兩組患者Sam68 蛋白與E-cadherin 的表達關系綜合比較,見表2。

表2 兩組患者Sam68蛋白與E-cadherin的表達關系綜合比較

采用Spearman 秩相關分析法,觀察到Sam68蛋白與Ki67 表達呈正相關的關系,r=-0.236,P=0.027。兩組患者Sam68 蛋白與ki67 的表達關系綜合比較見表3。

表3 兩組患者Sam 68 蛋白與Ki67 表達關系綜合比較

3 討論

子宮頸癌是一種常見的婦科疾病,由于該病具有較高的發病率與致死率,嚴重威脅著女性的生命健康,根據相關研究數據顯示,國內宮頸癌死亡率占總癌癥死亡率的第四位[12]。近年來,子宮頸癌發病率越來越高,世界各地區均存在著許多子宮頸癌患者,該病好發于40 ~50 歲的女性,在臨床上子宮頸癌的治療方法比較單一[13],主要依賴于手術治療,患者處于早期子宮頸癌發展階段,通常采用子宮切除術進行治療。若發展到子宮頸癌晚期的患者,一般都會采用根治性治療方式[14],并聯合外照射及近距離照射,此種治療方法雖然能夠在一定程度上控制病情,提高患者生存率,但是易于出現局部復發的情況[15]。

隨著科技與醫學水平的提高,治療子宮頸癌患者由20 世紀90 年代的化療聯合標準放療方式,直至變為今天的聯合放化療方式[16],能夠最大限度的提高患者生存率,降低復發率與病死率,延長患者生存周期。早期子宮頸癌患者若采用單純放療就可得到良好的治療效果,甚至治愈,但是采用聯合放化療,則治療效果相對不足,并且存在一定的風險性,易于產生一系列毒副后果。聯合放化療適用于治療子宮頸癌晚期患者,雖然會出現局部復發率,但治療效果相對理想[17]。

在子宮頸癌的檢測中Sam68 蛋白具有較高的診斷意義,子宮頸癌患者體內Sam68 蛋白指數相對較高,尤其表現在對宮頸癌組織的表達[18]上,本次研究對100 例患者進行治療后,子宮頸癌患者Sam68 蛋白表達水平明顯高于宮頸良性腫瘤患者,并且與E-cadherin 表達呈正相關的關系,與Ki67 表達呈負相關的關系,由此可證明,Sam68 蛋白對宮頸癌細胞增殖有著明顯的作用關系。同時觀察Sam68 的表達水平臨床病理因素的關系,發現Sam68 蛋白表達與TNM 分期、腫瘤大小有關,與患者年齡、分化程度無關。

本次研究結果與大量實驗數據結果基本相似,這就說明,Sam68 蛋白在正常宮頸組織中的表達明顯低于宮頸癌組織,Sam68 的表達及其胞質中的定位與宮頸癌組織轉移有著密切的關聯,因此,在臨床上Sam68 蛋白能夠作為檢測早期宮頸癌總生存時間、無病生存時間的重要指標,并且具有一定的臨床預測價值。與此同時,子宮頸癌患者下調Sam68 的表達水平具有抑制 Akt/GSK-3β/Snail 向上皮間質轉化[19],從而抑制宮頸癌組織及細胞的浸潤和轉移,是一種有效的預測宮頸癌組織淋巴結轉移的獨立預測因子。

根據大量研究表明,Sam68 蛋白有著控制細胞惡化、抑制腫瘤組織發展、促進惡性細胞凋亡的特性,隨著研究的逐漸深入,發現Sam68 的表達水平與宮頸癌病理因素、預后有著密切的聯系,從E-cadherin、Ki67 等癌細胞增殖抗原中可發現,Sam68 蛋白確實具備促進宮頸癌細胞增殖的作用。

在早期宮頸腫瘤轉移的過程中,上皮細胞間質化出現的首要特性是E-cad 蛋白表達水平消除或不明顯,Sam68 蛋白能夠根據不同途徑調控其下游分子GSK-3β、Snail 轉錄因子[20],從而對E-cad herin 蛋白表達水平造成影響。本次研究,Sam68 蛋白與E-cadherin 表達呈負相關的關系,r=-0.247;P=0.021,與Ki67 表達呈正相關的關系,r=-0.236;P=0.027,這就說明Sam68 蛋白對E-cadherin、Ki67有著不同的影響。

綜上所述,研究既往的有關實驗數據,我們會發現有許多臨床指標與子宮頸癌的預后息息相關,例如分子功能影像學指標、離體標本相關指標、宮頸癌腫瘤內環境指標、與宮頸癌細胞生物學特性相關指標等,但由于許多指標的檢測過程太過復雜,存在一定的局限性,而在宮頸癌組織中Sam68 蛋白的表達明顯高于正常宮頸組織,因此,Sam68 蛋白對宮頸癌細胞增殖具有促進作用。

[1] 王力揚.Sam68 對結直腸癌細胞增殖、侵襲和遷移能力的影響[D].廣州:南方醫科大學,2014:39-45.

[2] 元敏,夏婷,胡小戊等.乳腺癌組織Sam68 蛋白與臨床預后的相關性研究[J].實用醫學雜志,2013(8):1293-1295.

[3] 吳喆.評價宮頸癌預后生物學指標的最新進展[J].岳陽職業技術學院學報,2013(5):91-95.

[4] 章樂虹,元敏,曹騰飛.乳腺癌組織Sam68 表達與腋淋巴結狀態的相關性研究[J].中國現代醫學雜志,2013(31):47-51.

[5] 王遲鵑,許華,張海瑞.沉默Sam68 基因對Jurkat 細胞增殖影響的研究[J].中國實驗血液學雜志,2014(4):894-898.

[6] Shaker,Mohammed,Yokoyama.Aberrant Expression of Disintegrin-Metalloprotease Proteins in the Formation and Progression of Uterine Cervical Cancer[J].EN,2011,22(11):782-783.

[7] 張嫻.宮頸癌組織中RASSF2A 基因啟動子甲基化狀態及其臨床意義[D].濟南:山東大學,2014:46-52.

[8] 張曉麗.LKB1 對宮頸癌細胞轉錄譜的影響及抑癌機制研究與CIP2A 調控宮頸腺癌多藥耐藥的研究[D].濟南:山東大學,2014:53-57.

[9] 李瑛花.siRNA 沉默HPV16 E6 對宮頸癌細胞p63 蛋白的影響[D].長沙:中南大學,2012:40-42.

[10] Huizhen Zhong,Xia Liu,Meng Lou.Gemcitabine and carboplatin demonstrate synergistic cytotoxicity in cervical cancer cells by inhibiting DNA synthesis and increasing cell apoptosis [J].OncoTargets and Therapy,2013,15(3):34-37.

[11] 董倩.葉酸、DNMT1 對宮頸癌細胞生長的影響及與HPV16 的關系[D].太原:山西醫科大學,2012:32-34.

[12] 王妍,何慧儀.宮頸癌相關基因的研究進展[J].中華腫瘤防治雜志,2011(16):1316-1320.

[13] 王艷,李鷗,白娣斯.白介素-10 基因的表觀遺傳與宮頸癌研究進展[J].中國婦幼保健,2012(3):462-464.

[14] Nonkululeko N.Mthembu,Lesetja Raymond Motadi.Apoptotic potential role of Agave palmeri and Tulbaghia violacea extracts in cervical cancer cells [J].Molecular Biology Reports,2014,21(4):417-419.

[15] Chan Kyo Kim,Sung Yoon Park,Seung Jae Huh.Blood oxygenation level-dependent MR imaging as a predictor of therapeutic response to concurrent chemoradiotherapy in cervical cancer: a preliminary experience[J].European Radiology,2014,18(9):245-247.

[16] Li Lianqin,Zhang Yong-Gang,Chen Chun-Ling.Antiapoptotic role of peroxiredoxin III in cervical cancer cells.[J].FEBS open bio,2013,28(3):5-7.

[17] Li Xiaolei,Wu Zhiqiang,Han Weidong.Characterization of Adult α- and β-Globin Elevated by Hydrogen Peroxide in Cervical Cancer Cells That Play A Cytoprotective Role Against Oxidative Insults.[J].PL o S One,2013,16(3):79-81.

[18] D.Feng,Z.Cao,C.Ling.Combination of Valproic Acid and ATRA Restores RARβ2 Expression and Induces Differentiation in Cervical Cancer through the PI3K/Akt Pathway[J].Current Molecular Medicine,2012,10(5):121-123.

[19] A.Bruning,M.Vogel,A.Burges.Bortezomib Targets the Caspase-Like Proteasome Activity in Cervical Cancer Cells,Triggering Apoptosis That Can be Enhanced by Nelfinavir[J].Current Cancer Drug Targets,2011,11(7):114-117.

[20] Haitao Bai,Shengfang Ge,Jian Lu.Hypoxia inducible factor‐1α‐mediated activation of survivin in cervical cancer cells[J].Journal of Obstetrics and Gynaecology Research,2012,28(9):390-392.