PP織物袋梯田效益研究

李光錄,劉利年,張 騰,楊 娟,魏 舟

(1.西北農林科技大學 資源環(huán)境學院,陜西 楊凌 712100; 2.陜西省水土保持局,陜西 西安 710004)

PP織物袋梯田效益研究

李光錄1,劉利年2,張 騰1,楊 娟1,魏 舟1

(1.西北農林科技大學 資源環(huán)境學院,陜西 楊凌 712100; 2.陜西省水土保持局,陜西 西安 710004)

PP織物袋;梯田;效益;秦巴山區(qū)

PP織物袋梯田是陜南秦巴山區(qū)一項新的水土保持工程措施。通過定點觀測試驗,分析和比較了PP織物袋梯田的蓄水保土能力和經濟、社會效益,結果表明:PP織物袋梯田與坡耕地比較,能有效提高土壤含水量和養(yǎng)分含量,調水保土、增產增收效益顯著;與土坎和石坎梯田相比土壤含水量和養(yǎng)分含量差異不大,但節(jié)約投資效益明顯。因此,PP織物袋梯田為該區(qū)低成本高效益梯田建設和發(fā)展提供了一種新的技術途徑。

陜南秦巴山區(qū)地處秦嶺、大巴山和漢水谷地,包括陜南漢中、安康和商洛3市28個縣(區(qū)),面積69 929 km2,占陜西省總面積的34.1%,人口854萬人,是我國南水北調工程的水源保護區(qū),也是陜西省主要的農業(yè)種植區(qū)。該區(qū)氣候溫暖、水資源豐富、土壤肥力相對較好,為農業(yè)發(fā)展提供了良好的基礎。但是,由于耕地破碎、平原盆地面積小,因此耕地平均生產力較低。為解決群眾溫飽問題,改善當地生態(tài)環(huán)境和農業(yè)生產條件,保障水源區(qū)的生態(tài)安全,該區(qū)每年新修梯田近2萬hm2,其中土坎梯田占70%以上。這些梯田在保持水土和增加糧食生產方面發(fā)揮了重要的作用,但是由于雨多強度大、土壤黏粒含量高、土壤遇水膨脹等自然因素,以及修筑、開發(fā)利用中人為不合理的社會經濟活動的影響,梯田田坎垮塌現(xiàn)象極為嚴重。為解決上述問題,當地技術人員采取了一系列預防梯田垮坎的措施,如采用塑料編織袋筑坎、石坎筑坎、混凝土預制件筑坎等,但這些措施由于材料易風化,或建設成本高、石料短缺、開采取石易造成新的水土流失或形成新的安全隱患等,而沒能得到大面積普及和推廣,因此梯田垮坎成為制約當地梯田建設的關鍵性因素[1-2]。

針對秦巴山區(qū)土坎梯田易垮坎問題,課題組將抗紫外線、耐風化的聚丙烯復合材料織物袋(簡稱PP織物袋)應用于坡改梯筑坎中,經5年的試驗,取得初步成功[3-4]。為了系統(tǒng)地總結PP織物袋梯田的攔蓄能力、修筑方法和增產作用,加大推廣力度,根據秦巴山區(qū)自然和社會經濟特點,對PP織物袋梯田進行了調查和試驗研究,以期為建設低成本高效益梯田提供理論依據。

1 試驗區(qū)概況

試驗區(qū)布設在陜南漢中洋縣,地理位置為東經107°33.262′、北緯33°18.287′,海拔615 m,年平均氣溫14.5 ℃,最高氣溫38.7 ℃,最低氣溫-10.1 ℃,地勢東北高陡、南部低緩、中部低平。該地區(qū)四季分明,光照充足,氣候溫和濕潤,年平均降水量839.7 mm,年平均降雨120 d,月平均降雨10 d,7—10月份降雨最多。區(qū)內土壤多為弱膨脹土和中等膨脹土,遇水強度衰減快,抗風化能力差。

2 試驗布設、觀測與計算

試驗地面積為5.27 hm2,主要進行坡耕地、土坎梯田、PP織物袋梯田和石坎梯田的土壤水分、養(yǎng)分、作物產量、攔泥蓄水等項目的觀測。試驗小區(qū)均布設在同一坡向(東南坡向)上,平行設置坡耕地、PP織物袋梯田、土坎梯田和石坎梯田4種耕地類型。同時在各試驗地塊設徑流小區(qū),面積100 m2。在試驗小區(qū)內沿等高線種植油菜、玉米,一年一熟。試驗地土壤為黃黏土,田面坡度為3°~5°,田間管理與大田相同。

PP織物袋梯田減流減蝕量計算公式為

MW=A·ΔMW

(1)

MS=A·ΔMS

(2)

式中:MW為PP織物袋梯田的減流總量,m3;ΔMW為減少的徑流模數,m3/hm2;MS為PP織物袋梯田的減蝕總量,t;ΔMS為減少的侵蝕模數,t/hm2;A為PP織物袋梯田實施的有效面積,hm2。

3 PP織物袋梯田蓄水能力

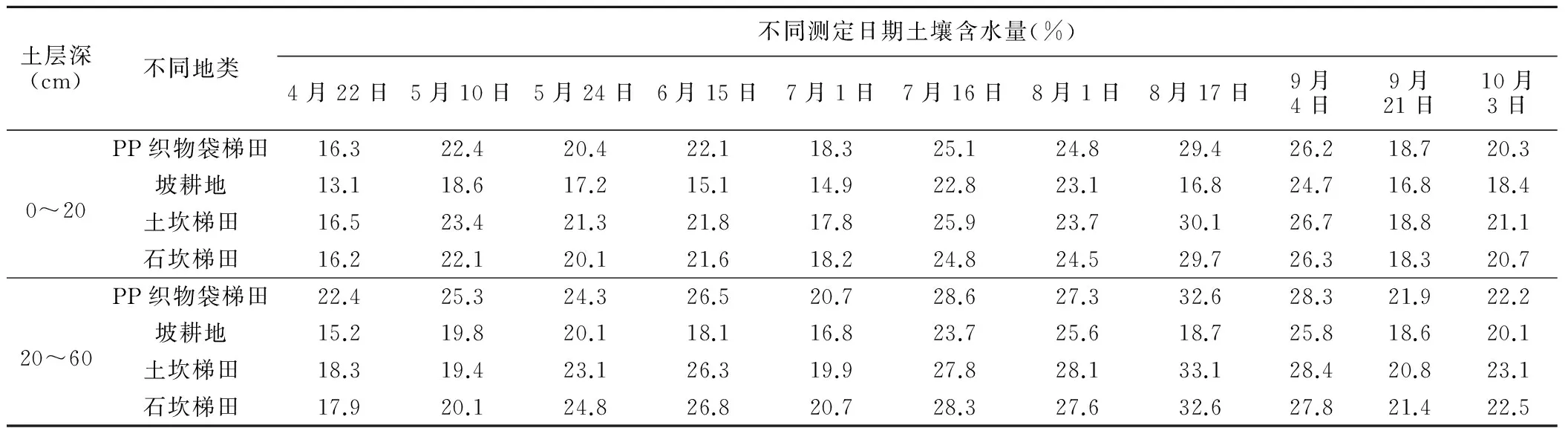

2013年4—10月分別測定PP織物袋梯田與對照田塊0~20和20~60 cm土層的土壤含水量動態(tài)變化,結果見表1。由表1可知,PP織物袋梯田整個耕作層的土壤含水量都比對照坡耕地高,且含水量的這種差異隨土層加深而變大。測定顯示,在田面0~20 cm土層,PP織物袋梯田土壤含水量比坡耕地高4.0百分點,與土坎和石坎梯田相比則沒有明顯差異。但土壤含水量變化動態(tài)差異性分析表明,20~60 cm土層中土壤含水量差異顯著性增大,所以PP織物袋梯田有較高的蓄水能力,能有效提高土層含水量,利于山區(qū)旱作農業(yè)的發(fā)展。

表1 土壤平均含水量動態(tài)變化

4 PP織物袋梯田養(yǎng)分狀況

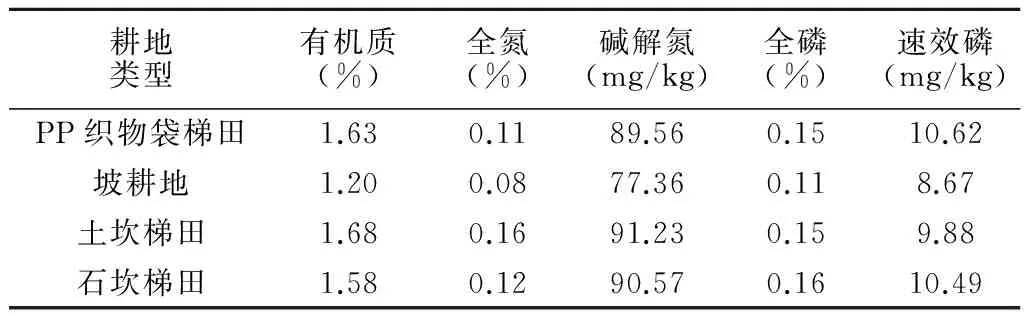

對2010年冬季修建的PP織物袋梯田和與其對照的坡耕地、土坎梯田和石坎梯田采用相同的種植方式和培肥方式,經過連續(xù)3年種植后,測定其土壤養(yǎng)分狀況,結果見表2。由表2可知,PP織物袋梯田較坡耕地具有保水能力強、養(yǎng)分流失少的特點,土壤有機質較坡耕地提高35.83%,全氮增加37.5%,堿解氮增加15.77%,全磷增加36.36%,速效磷增加18.36%;修建3年的PP織物袋梯田與土坎梯田和石坎梯田土壤養(yǎng)分含量基本接近。

表2 土壤養(yǎng)分狀況

5 PP織物袋梯田調水保土效益

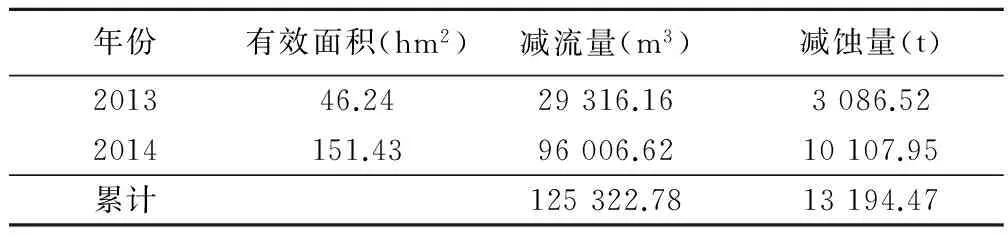

由表3可以看出,洋縣2013年和2014年共修筑PP織物袋梯田151.43 hm2,累計減少徑流損失12.53萬m3,減少泥沙流失1.32萬t,有效控制了水土流失,起到了保水保土作用。

表3 PP織物袋梯田減流減蝕情況

據陜南洋縣PP織物袋梯田實施示范地區(qū)實測,PP織物袋梯田較坡耕地徑流模數平均減少634 m3/hm2,土壤侵蝕模數減少66.75 t/hm2。若按陜南三地已建設PP織物袋梯田368 hm2計算,每年比坡耕地減少徑流損失23.33萬m3,減少土壤流失2.46萬t,表明PP織物袋梯田保水保土作用極其顯著。但PP織物袋梯田與土坎梯田、石坎梯田和混凝土預制件坎梯田相比,在減少徑流損失和土壤侵蝕方面差異不大。

6 PP織物袋梯田經濟效益

PP織物袋梯田的經濟效益包括直接經濟效益和間接經濟效益。

6.1 直接經濟效益

6.1.1 糧食增產效益

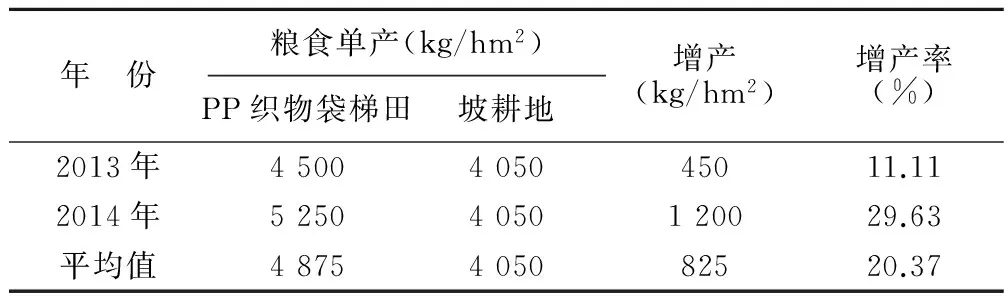

在糧食增產上,由于PP織物袋梯田與預制件、石坎梯田相比無明顯差異,故選取PP織物袋梯田與坡耕地糧食產量進行調查對比,結果見表4。

表4 PP織物袋梯田與坡耕地單位面積糧食產量對比

從表4中可以看出,PP織物袋梯田糧食產量明顯高于未治理的坡耕地。根據糧食產量與秸稈1 ∶1的關系,PP織物袋梯田平均增產秸稈825 kg/hm2。根據現(xiàn)行市場價格,糧食為2.2元/kg,秸桿為0.5元/kg,則單位面積PP織物袋梯田比坡耕地凈增糧食產值為2.2元/kg×825 kg/hm2=1 815.0元/hm2,凈增秸稈產值為0.5元/kg×825 kg/hm2=412.5元/hm2。若按陜南三地已建設PP織物袋梯田368 hm2計算,每年凈增產糧食303.6 t,凈增產值81.97萬元,且PP織物袋梯田作物的增產效益隨著梯田化進程逐年增加。

6.1.2 節(jié)約建設投資效益

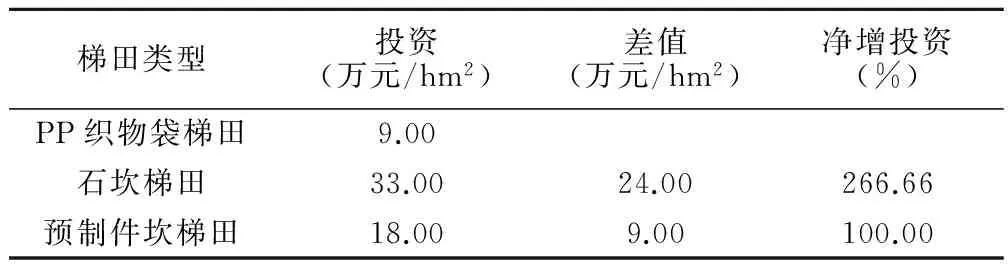

PP織物袋梯田與石坎梯田和混凝土預制件坎梯田的投資比較分析見表5。

表5表明,PP織物袋梯田較石坎梯田節(jié)約投資24.00萬元/hm2,較預制件坎梯田節(jié)約投資9.00萬元/hm2。若按已建設368 hm2PP織物袋梯田計算,PP織物袋梯田較石坎梯田節(jié)約投資8 832萬元,較預制件坎梯田節(jié)約投資3 312萬元。

表5 PP織物袋梯田與石坎梯田和預制件坎梯田投資比較

6.2 間接經濟效益

間接經濟效益是在直接經濟效益基礎上,經過轉化,進一步產生的經濟效益,主要包括兩方面:

(1)PP織物袋梯田節(jié)約土地。PP織物袋梯田增產后,促進了陡坡地退耕,改廣種薄收為少種高產多收,節(jié)約了土地。若按PP織物袋梯田較坡耕地增產825 kg/hm2計算,已建成的368 hm2PP織物袋梯田可再減少坡耕地74.96 hm2。

(2)PP織物袋梯田節(jié)約勞動力。若按陜南現(xiàn)有機械化程度和勞動力耕作水平1 hm2/(人·a)計算,已建成的368 hm2PP織物袋梯田每年較坡耕地能夠節(jié)約勞動力75人。

7 社會效益

高效優(yōu)質PP織物袋梯田的建成,對于減輕當地自然災害,減輕對下游的危害,促進當地社會進步,發(fā)揮了顯著的作用。PP織物袋梯田相對于坡地,由于微地形的變化,減輕了土壤水蝕和風蝕,而且隨著PP織物袋梯田建設的長足發(fā)展,山體滑坡等自然災害也相對減少。PP織物袋梯田工程的實施還有效地改善了基礎生產條件,使土地生產率得到明顯提高,并因此為當地市場經濟和第三產業(yè)發(fā)展提供了勞力資源。

[1] 朱建強.陜南土坎梯地垮坎的原因分析及防治對策[J].水土保持通報,1994,14(3):44-47.

[2] 朱建強,李靖.陜南膨脹土分布區(qū)土坎梯地建設探討[J].中國水土保持,1998(12):34-35.

[3] 李光錄,柳詩眾,鄧民興,等.PP織物袋梯田筑坎技術在陜南秦巴山區(qū)的應用[J].中國水土保持,2011(11):29-31.

[4] 李光錄,柳詩眾,鄧民興,等.陜南秦巴山區(qū)PP織物袋梯田筑坎結構和坎型研究[J].中國水土保持,2012(9):44-45.

(責任編輯 徐素霞)

水利部科技推廣項目(TG1308);陜西省水保局重點科技示范項目(20101003)

S157.31

A

1000-0941(2015)08-0070-03

李光錄(1964—),男,甘肅永靖縣人,副教授,博士,主要從事土壤侵蝕與土地利用方面的研究。

2014-12-10