民國時期《北平醫藥月刊》研究

陳婷,胡成湘

1.首都醫科大學中醫藥學院,北京 100069;2.首都醫科大學圖書館,北京 100069

民國時期《北平醫藥月刊》研究

陳婷1,胡成湘2

1.首都醫科大學中醫藥學院,北京 100069;2.首都醫科大學圖書館,北京 100069

《北平醫藥月刊》創刊于1935年1月18日。該刊以普及醫藥常識、匯粹治驗醫案、闡釋精微醫理、厘正實用藥物、連載名家醫著、宣傳醫界要聞為特色。理求精湛,而尤期于推陳致新;語必宗經,而尤務于協時適用。小之可以擴個人之學識,大之可以益斯民之健康;近之可以增友助之嚶鳴,遠之可以延薪傳之絕學。

《北平醫藥月刊》;民國;中醫藥期刊

中醫藥界的有識之士為了維護和發展中醫藥學,促進中醫藥學術交流,在西醫藥刊物出版的影響下,于民國時期(1912-1949年)相繼創辦了一批刊物。這些中醫藥期刊以“發揚國醫國藥”為主旨,“謀國學之復興,作知識之交換”,為宣傳和發展中醫藥事業做出了貢獻。北京作為經濟、文化、醫藥較發達地區,相繼出版了10余種中醫藥期刊,如《通俗醫事月刊》《國醫衛生》《明日醫藥》《文醫半月刊》《國醫砥柱》《北京醫藥月刊》《中國醫藥月刊》《中國針灸學季刊》《北平醫藥月刊》《中華醫學雜志》等[1]。民國時期的中醫藥期刊以其時效性、廣泛性和真實性,承載著近代中醫藥的珍貴文獻資料,客觀地紀錄了這一歷史時期中醫界的真實面貌,而且從一個側面反映了中國近代社會、歷史、文化等方面的現象[2]。

養浩廬中醫院院長楊浩如先生“慨吾醫藥學術,積弱不振,或乏師承,或無系統,日漸散失,必至淪滅而后已”且“憂吾醫藥前途,屢遭抨折,廢墜堪虞”[3]31,遂于 1935年(中華民國二十四年),創立《北平醫藥月刊》,希望同仁共力合作,期中醫學有所進展。

本文以《北平醫藥月刊》為研究對象,運用文獻學方法,揭示與報道《北平醫藥月刊》的特色,以期對民國北京中醫藥期刊的研究有所裨益。

1 《北平醫藥月刊》創刊緣起

《北平醫藥月刊》于創刊號中明確闡述了該刊的發刊緣起有二:其一,“西法東漸,原有國粹竟有日漸陵夷之勢,同人等憫民生之疾苦,期圣學之綿延,特創本刊”。其二,“近今膚淺者流樂于弋獲。朝識病名,暮已問世。茫茫人海,尤足隱憂。以此活人,恐只益瘉”。故“就聞見所及,經驗所得,凡關于醫藥有可建論者,月裒一冊,付刊定名《北平醫藥月刊》”[3]2。

2 《北平醫藥月刊》概述

《北平醫藥月刊》創刊于1935年1月18日。社員共計31人,其中不乏醫林圣手,如孔伯華、汪逢春、張菊人、蕭龍友等。社址設于北平西長安街西頭路南養浩廬中醫院。每月發刊1次。共發刊3期,收載文章共計122篇,其中署名者96篇,出自37位名流碩彥之手,未署名者26篇。撰稿人以本社社員為主。楊浩如任本社社長。

楊浩如(1881-1940年),名德九,字浩如,江蘇淮陰縣孔廟巷人,出身中醫世家。少年時代,家境清貧,除學習文史經世之學外,還學習中醫典籍,與京城名醫張菊人在淮安同出一師。楊家祖訓言“不知醫者,不為楊家子弟”。他曾拜當地同族名醫楊世壽為師,勤奮學習中醫經典,邊學邊用,理論與實踐相結合,達到精通的程度。青年時代,他在山東曾輔佐楊士驤建立中醫學堂。1910年來京后,任外城官醫院醫長[4]。

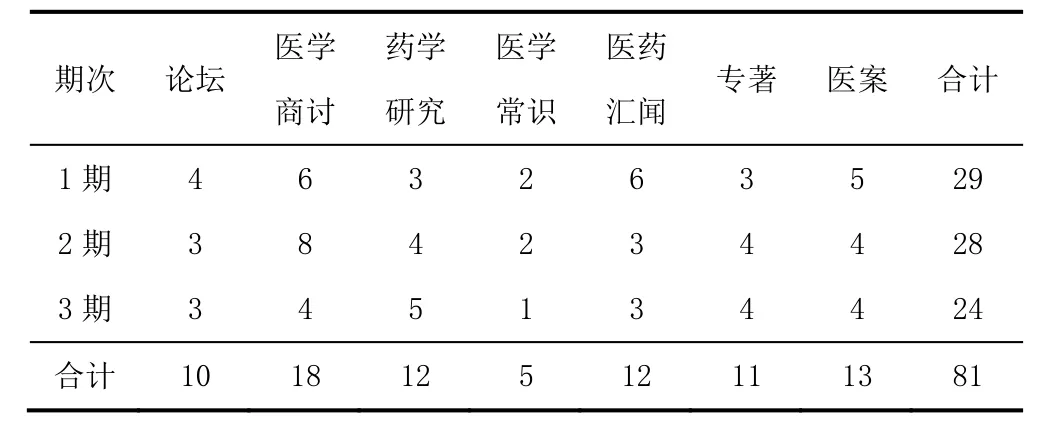

《北平醫藥月刊》發刊3期,主要欄目發文81篇(連載文章均按單篇計算),詳見表1。關于停刊,《北京醫藥月刊》楊浩如先生的題詞說道,“甲戌之冬,始克發行,乃甫三月,又以予病而中止,屢欲復之,期竟厥志,終以故不果”。由此可見,《北平醫藥月刊》由于楊浩如先生“病而中止”。

表1 《北平醫藥月刊》主要欄目載文數量(篇)

3 《北平醫藥月刊》特色

3.1 普及醫藥常識

陳以時先生認為,“醫藥與民眾,既有直接關系,則民眾于醫藥,應具相當認識”,否則就會“臨時瞻顧徘徊,朝秦暮楚,無所適從,徒令多延時日,坐誤病機”[3]33。《北平醫藥月刊》設“醫學常識”專欄,以淺近的文字,剖解高深之學術;以明顯的理論,揭發千古之蘊藏。務期醫藥常識,普及民間。如孔伯華先生所撰“家庭常識”一文,以淺顯之言講述“肺病”的認識及辨別方法。他指出肺病有二:其一為不能治的肺病,即中醫所謂的“上損”,即肺經的癆病;其二為不甚嚴重的肺病,即咳嗽、肺癰等。并告誡病家“認病認的清楚,就可以藥到病除”。再如王澍田先生所撰“中醫內科常識”一文,認為“夫欲明斯道,必應先明經絡,辨氣血,審虛實,分內外,別陰陽,知臟腑,然后再分別外感內傷,六淫七情,是何病因,于是施以正當治療之法”。文章從“經絡說”“氣血說”等方面,以淺豁之文字,得診治之常識。

3.2 匯粹治驗醫案

醫案是醫生診治病證的記錄,又叫病案。章太炎先生曾說:“中醫之成績,醫案最著。欲求前人之經驗心得,醫案最有線索可尋,循此鉆研,事半功倍。”陳以時先生亦認為“醫案,紀治驗,彰學術”。《北平醫藥月刊》設“醫案”專欄,對病因、診斷、治療、效果,條分縷晰,以求詳盡。專欄收載名家醫案 13篇,如楊浩如先生“風陽擾絡痰熱阻竅類中案”、劉亞農先生“肺病氣喘案”,此外尚有“一齋醫案”“省夢樓醫案”“夢陶軒醫案”等。醫案皆“吾同道諸君……平日閱歷經驗,關于疑難癥候,治療得法,而獲良好效果者,匯其方案,紀其顛末。一以供同道磋商,作他山之借鏡;一以備民眾采擇,為同病之參詳”。

3.3 闡釋精微醫理

經方之難精,由來尚矣。孫思邈感言:“今以至精至微之事,求之于至粗至淺之思,其不殆哉?”陳以時先生則認為,“自古言醫者,皆祖《內經》……逮晉唐以后,支流愈多,而醫術亦漸紛岐,此則不可不加以條理也……本刊則冶今古于一爐,擷各家之精華,或為長篇撰述,或為小品文字,冀不失于稽古,以探其源流;又不吝于師今,以求其進展”。《北平醫藥月刊》專設“論壇”“醫學商討”欄目,以闡精微之醫理,以析隱奧之醫蘊。其中“論壇”刊文10篇,“醫學商討”刊文18篇。內容涉獵廣博,病證論說如“論風邪為患之證”,文獻考證如“《內經》著作時代考略”,醫學教育如“論選擇教材宜不偏不倚”,讀書心得如“讀《素問異法方宜論》書后”等。據統計,“醫學商討”18篇文章中,與熱病相關的文章近10篇,如“溫熱病之治法應分別營衛氣血層次”“論瘟疹之癥宜分期治療”“論大頭瘟癥治法”等。這從一個側面揭示出民國時期的北京疫病流行,中醫中藥在防疫治疫中發揮了較大作用。

3.4 厘正實用藥物

陳以時先生認為,“凡草木金石,試而有效者,皆取而用之。日增月益,若不加以整理,恐藥雖多,而反難于選用。況古今藥品往往效驗不一,有宜于古,而不宜于今者。或因天時地氣之不同,人類稟質之厚薄;或因產地種植之迥異,物質氣味之變遷,此則不可不詳察也。他如藥肆炮制,雖曰各遵古法,但亦有不合法者,倘再以近似者欺人,魚目混珠,則愈失之遠矣,此則不可不糾正也”。蕭龍友先生亦曰:“中醫有道述之分……出一奇方,能醫群醫所不能治之病;用一靈藥,能治中西藥所不能療之疾。惟其秘密,是以不傳。倘不搜而求之,終亦必亡而已矣,豈不大可惜哉!”鑒于此,《北平醫藥月刊》設有“藥學研究”專欄,刊文12篇。其中以連載方式刊文“實用本草”“用藥須知”“國藥成方”等文章。此外尚有“古方權量考辯”“用藥分量之研究”“安宮牛黃丸散不可妄用論”等。“實用本草”一文,“集各家本草之說,采古方用藥之義,就其性質用途,按諸科學方式,分析剖解,條列詳陳,但求明顯,適于實用”。全文收藥12種,每藥分性質、用途、合化作用、忌畏。性質載四氣五味,用途載功效主治,合化作用載配伍組方,忌畏載用藥宜忌。因《北平醫藥月刊》只發刊3期,故“實用本草”未完待續。

3.5 連載名家醫著

楊浩如先生“感于《內》《難》、本草、傷寒、溫熱、雜病各類,前賢雖不乏明著,或論分派別,限于門戶,聚訟紛紜,莫衷一是;或泥古非今;或是今非古。醫道維系民命,至為深重,烏可以偏執之見,貽之后學”。鑒于此,《北平醫藥月刊》設“專著”一欄,“搜集古今名賢之精髓,參以同人折衷之論,編輯淺說……務令引伸詳盡,以趨正軌,解除前人之糾紛,毋艱深,毋膚廓,朗然眉列,有所依據,次第露佈,為教材增一途徑,俾得裨益后學”。該欄收載醫學著作5部,如趙樹屏先生《中國醫學史綱要》、王省吾先生《按摩學》、倪維德先生《心臟病之研究》、張退之先生《兒科講義》等。趙樹屏先生認為,“今欲于短時間作系統之研究,窮醫學之本源,明進化之陳跡,以益我學人神智,則編輯醫學史所不容緩者也”,于是“綜古今之名言,集諸家之讜論,執簡御煩,鉤元提要,不拘于編年記事之成規,凡有關一代制度,文化趨向,學說變遷者,無不擇要述其大義”。《中國醫學史綱要》全書按時間順序分為3章,即上古醫學(中國醫學之起原、上古名著考、上古名醫)、周秦醫學(醫事制度、醫學名著、周秦名醫)、兩漢醫學(醫事制度、醫學名著、兩漢名醫)。因《北平醫藥月刊》只發刊3期,《中國醫學史綱要》這部著作未完待續。

3.6 宣傳醫界要聞

期刊作為宣傳中醫之喉舌,具有時效性、廣泛性和真實性。為及時向社會宣傳中醫藥界的重要新聞,《北平醫藥月刊》設有“醫藥匯聞”一欄,專載各地醫藥新聞事項,如“衛生局取消中醫施診所改辦衛生事務區”“醫家與病家發生糾紛”“北平醫藥界籌備參加全國代表大會”等。

4 小結

期刊作為一種載體,能夠及時有效地揭示和報道本學科的發展動態,是學科的前沿和學術的堡壘。《北平醫藥月刊》以發揚國醫國藥為主旨,普及醫藥常識,匯粹驗案,闡釋醫理,分析藥物,連載醫著,為宣傳和發展中醫藥事業做出了貢獻。

[1] 鄧鐵濤,程之范.中國醫學通史·近代卷[M].北京:人民衛生出版社, 2000:254-257.

[2] 段逸山.中國近代中醫藥期刊匯編總目提要[M].上海:上海辭書出版社,2012:1.

[3] 段逸山.中國近代中醫藥期刊匯編·第5輯·第9冊[M].上海:上海辭書出版社,2012.

[4] 謝陽谷.百年北京中醫[M].北京:化學工業出版社,2007:1127.

Study on Peiping Medicine Monthly during the Republic of China Era

CHEN Ting1, HU Cheng-xiang2

(1. School of Traditional Chinese Medicine, Capital Medical University, Beijing 100069, China; 2. Library of Capital Medical University, Beijing 100069, China)

Peiping Medicine Monthly was founded on January 18, 1935. The journal has the features of popularizing medical common sense, summarizing treatment and medical cases, expounding refined medical knowledge, improving practical medicine, serializing masters’ medical books, and publicizing important news in medical circles. It was abided by the classics and catered to the need of persons in Republic of China. Its objective was to increase the knowledge and healthy level in the Republic of China. Its aims were to promote the friendship of doctors and carry forward the unique TCM skills.

Peiping Medicine Monthly; Republic of China; traditional Chinese medicine journal

10.3969/j.issn.2095-5707.2015.04.017

首都中醫藥研究專項(14ZY06)

陳婷,副教授,研究方向為中醫醫史文獻。E-mail: xinyi_lu@163.com

2015-05-06;編輯:季巍巍)

·中醫教育·

——中醫藥科研創新成果豐碩(一)