對苯二甲酸脂肪醇酯的合成及性能研究

李 科, 蔣劍春, 聶小安,2, 陳 潔, 陳水根

(1.中國林業科學研究院 林產化學工業研究所;生物質化學利用國家工程實驗室;國家林業局 林產化學工程重點開放性實驗室;江蘇省 生物質能源與材料重點實驗室,江蘇 南京 210042;2. 中國林業科學研究院 林業新技術研究所,北京 100091)

·研究報告——生物質化學品·

對苯二甲酸脂肪醇酯的合成及性能研究

李 科1, 蔣劍春, 聶小安1,2, 陳 潔1, 陳水根1

(1.中國林業科學研究院 林產化學工業研究所;生物質化學利用國家工程實驗室;國家林業局 林產化學工程重點開放性實驗室;江蘇省 生物質能源與材料重點實驗室,江蘇 南京 210042;2. 中國林業科學研究院 林業新技術研究所,北京 100091)

研究了C4、C6、C8、C10和C14等飽和脂肪醇與對苯二甲酸合成對苯二甲酸脂肪醇酯的方法,并對比了其結晶點、密度、閃點等物化性能。結果表明,C6及以下的脂肪醇在常壓低溫下很難與對苯二甲酸反應,而C8及以上的脂肪醇在催化下易與對苯二甲酸反應;且C4的對苯二甲酸二丁酯閃點只有180 ℃;C14醇和酯熔點(結晶點)分別達38和67℃,不便于生產操作和使用;而C8、C10與對苯二甲酸的酯化物介于液固交界處,且閃點不低于210℃,是合成對苯二甲酸酯類增塑劑的合適原料。

增塑劑;對苯二甲酸;酯化反應;脂肪醇

增塑劑是塑料行業應用最廣且用量最大的加工助劑,物性上一般為高沸點難揮發的液體或低熔點的固體,結構上一般為不與高分子反應的酯類物質,主要靠升溫時通過溶脹作用起到增柔塑化作用。其中鄰苯二甲酸酯(PAEs)類增塑劑應用最廣,主要為鄰苯二甲酸與C4~C15之間的醇形成的酯化物,其中又以鄰苯二甲酸二辛酯(DOP)用量最大[1],但由于鄰苯類化合物對內臟有危害,且可導致兒童早熟及其潛在的致癌性,鄰苯類化合物已被特定產品或地區限制使用[2-3]。目前的研究正逐步用更加環保的增塑劑取代[4-7],又以結構相似性能更優的對苯二甲酸酯類為代表,如對苯二甲酸二異辛酯(DOTP)[8]。然而可與對苯二甲酸合成酯的醇種類報道較少,本文中作者研究了不同碳鏈長度的飽和脂肪醇與對苯二甲酸合成脂肪醇酯的方法,對比了脂肪醇酯的物化性能,旨在尋找合成對苯二甲酸酯類增塑劑的合適脂肪醇原料。

1 實 驗

1.1 材料和儀器

對苯二甲酸(PTA),工業級;正丁醇、正己醇、異辛醇(2-乙基己醇,2-EH)、鈦酸四丁酯,化學純;濃硫酸,癸醇(C10醇)、C14醇,分析純。

SYD-3536型克里夫蘭開口閃點測試儀,上海昌吉地質儀器有限公司。

1.2 對苯二甲酸脂肪醇酯的制備

在裝有控溫加熱套、攪拌器的500 mL三口圓底燒瓶中加入適量的對苯二甲酸和一定配比的脂肪醇(固體醇溶化后加入)。裝好分水器(上端接冷凝管),注意密封。在攪拌條件下電加熱至100~170 ℃時加入催化劑濃硫酸(C6及以下脂肪醇)或鈦酸四丁酯(C8及以上脂肪醇)。反應從生成第一滴水開始計時,逐步升溫反應至不再出水時結束,記錄出水溫度和不再出水時的溫度,為確保醇酸物質的量之比不變,每10 min放盡油水分離器中的水。當溫度降至室溫后改為蒸餾裝置,并在-0.9 MPa壓力下逐漸升溫至脂肪醇沸點溫度,減壓蒸餾除去多余的脂肪醇。剩余部分即為對苯二甲酸脂肪醇酯,并進行密度(液體)、結晶點(固體)、閃點等性能測試。

1.3 性能測定

對所得的對苯二甲酸脂肪醇酯的酸值、密度、結晶點、閃點等物化性能進行測定。按GB/T 1668—2008增塑劑酸值及酸度的測定; GB/T 4472—2011 化工產品密度、相對密度的測定(比重瓶法); GB/T 1663—2001增塑劑結晶點的測定; GB/T 1671—2008增塑劑閃點的測定克利夫蘭開口杯法等標準進行。

2 結果與討論

2.1 脂肪醇酯合成反應條件的探討

2.1.1 不同物料配比的反應溫度 為確定適合的脂肪醇與對苯二甲酸合成酯的物料配比,考察了異辛醇與對苯二甲酸物質的量之比(醇酸比,下同)對反應溫度的影響,結果見表1。

表1 物料配比、脂肪醇碳鏈長度對反應溫度和反應時間的影響

由表1可以看出,在合成對苯二甲酸二異辛酯時,脂肪醇用量對出水溫度影響不大,均在171 ℃左右,這說明反應起始溫度(出水溫度)主要由催化劑及反應物性質決定;但對終止溫度和溫差的影響較大,隨著醇酸比的增加不僅降低反應終止溫度,且溫差也不斷縮小。當醇酸比在3.0∶1時,終止溫度為209 ℃,比醇酸比2.2∶1時降低了42 ℃;溫差也由80 ℃縮小至39 ℃。考慮到醇酸比不宜過高,進一步采用3.0∶1和3.2∶1合成了對苯二甲酸二癸酯,出水溫度分別為209和206 ℃,終止溫度分別為267和262 ℃。溫度及溫差降低不是很明顯,這說明進一步提高醇酸比意義不大,所以綜合考慮選擇醇酸為3∶1研究對苯二甲酸脂肪醇酯的合成。

2.1.2 不同碳鏈長度的反應溫度 在醇酸比為3∶1的情況下,研究對比了C4、C6、C8、C10和C14與對苯二甲酸酯化反應的出水和終止溫度,結果見表1。

從表1中可以看出,在相同的醇酸比下,C6及以下的醇很難與對苯二甲酸發生酯化反應;C8及以上醇隨著脂肪醇碳鏈的增加,合成對苯二甲酸脂肪醇酯的反應出水溫度與反應終止溫度都在不斷增加,且反應溫差也隨之擴大。當達到C14時,反應終止溫度高達310 ℃,這是許多工廠所不能達到的,且產品顏色容易加深。除此之外C14醇的結晶點和沸點分別為38和289 ℃,這會導致加料段固體醇加料困難;反應段回流醇容易凝固堵塞;脫醇段難以除盡未反應的醇且易堵塞管路。所以合成增塑劑所用脂肪醇的碳鏈不宜過長。

2.1.3 不同碳鏈長度的反應時間 在醇酸比為3∶1的情況下,研究對比了C4、C6、C8、C10和C14與對苯二甲酸酯化反應的反應時間,結果見表1。

實驗結果表明,C4和C6的醇,常壓下基本不反應或反應很慢,C6醇8 h的轉化率約為48%;另從表1中可以看出,在相同的醇酸比下,隨著脂肪醇碳鏈的增加,合成對苯二甲酸脂肪醇酯所需反應時間不斷減少。且當碳鏈在10以上時僅需幾十分鐘,這主要是因為隨著碳鏈的增加使得反應回流溫度(共泡點)升高,高溫不僅有利于提高催化劑活性;還提供足夠的活化能并提高反應速率(根據Van′t Hoff近似規則,反應升溫10 ℃,速率增大為原來的2~4倍)。

表2 脂肪醇酯部分性能對比

2.2 脂肪醇酯性能分析

將不同碳鏈長度的脂肪醇與對苯二甲酸合成的酯脫醇后測試其開口閃點,結果發現,C4、C6、C8、C10和C14脂肪醇酯的開口閃點分別為180、198、210、220和237 ℃。可以看出隨著合成對苯二甲酸酯的脂肪醇碳鏈的增長,其對應的酯的閃點在不斷增加。C8脂肪醇酯的開口閃點已經達到210 ℃,是合成對苯二甲酸酯類增塑劑的優良原料。而C4醇酯的閃點偏低,不宜與對苯二甲酸合成高性能增塑劑。

對合成的對苯二甲酸脂肪醇酯的酸值(脫醇前)、密度(脫醇后液體)、結晶點(脫醇后固體)做了測定,結果見表2。

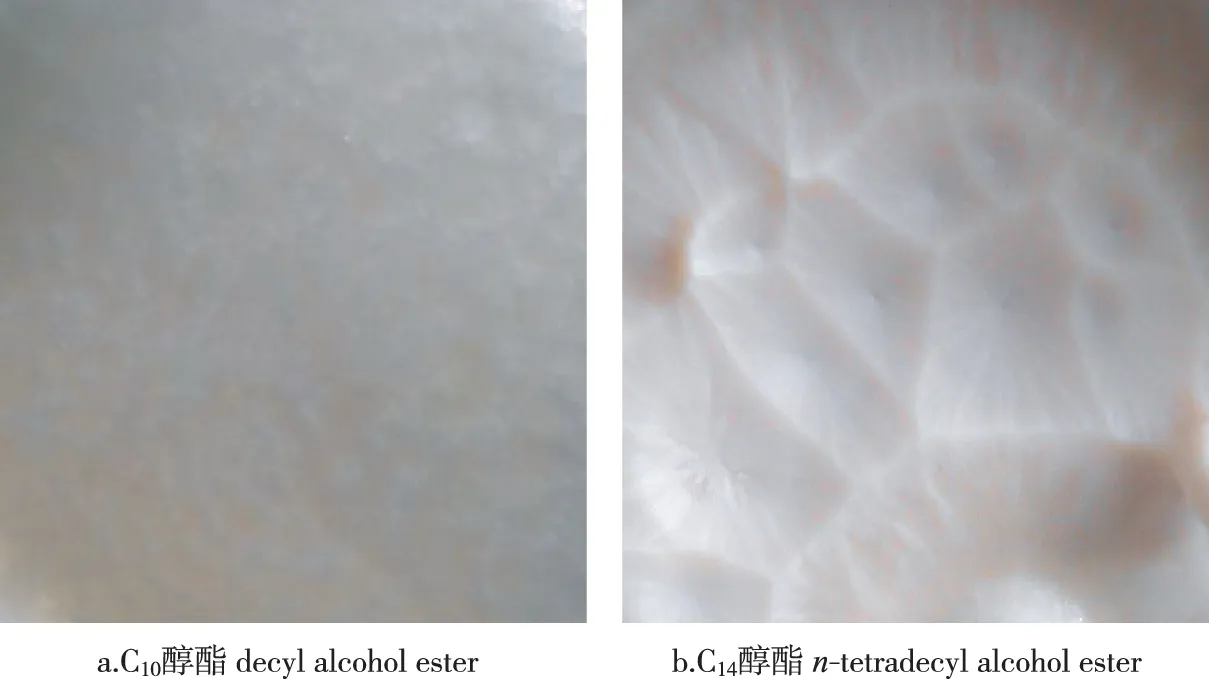

圖1 固體酯形貌

由表2中的酸值可以看出,對苯二甲酸與不同碳鏈長度的脂肪醇在一定溫度下的酯化反應還是較為完全的,酸值都能達到2 mg/g以下;C8及以下脂肪醇對苯二甲酸酯為液體,密度在1 g/mL左右;而C10及以上脂肪醇酯為固體,結晶點隨著碳鏈的增加也增加明顯,C14時已經接近70 ℃,不便使用。圖1為2種固體對苯二甲酸脂肪醇酯的具體形貌。對苯二甲酸的C10醇酯與C14醇酯都是蠟狀固體,C14醇酯顏色略深于白色的C10醇酯,但它們的結晶形貌區別較大,C10醇酯固化后較為均勻,而C14醇酯更易結晶收縮。這主要是由于脂肪醇分子鏈較長導致的。

2.3 結構表征

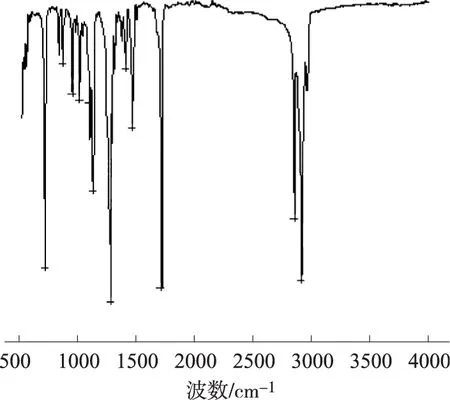

圖2 對苯二甲酸二碳十四醇酯紅外光譜

低相對分子質量的醇與對苯二甲酸在鈦酸四丁酯的催化下一般只生成酯,相關報道很多[9-10]。隨著脂肪醇的碳鏈達到C10和C14時,且反應溫度也很高,就有可能產生醚、烯等副產物,但沒有文獻報道。為了進一步確認產物的組成,對碳鏈較長的C14脂肪醇對應的酯化產物進行了紅外測定,結果見圖2。

3 結 論

3.1 通過對不同碳鏈長度脂肪醇與對苯二甲酸的酯化反應研究,可以發現低溫常壓下C6及以下的醇難以與對苯二甲酸發生酯化反應。通過酯化產物酸值及紅外可以看出,高溫下鈦酸四丁酯對C8及以上的脂肪醇合成對苯二甲酸脂肪醇酯具有較高的催化活性。

3.2 在所有對苯二甲酸脂肪醇酯當中,C4的對苯二甲酸二丁酯閃點只有180 ℃;C14醇和對應的酯熔點(結晶點)分別達38和67 ℃,不便于生產操作和使用;而C8、C10與對苯二甲酸的酯化物介于液固交界處,且閃點不低于210 ℃,是合成對苯二甲酸酯類增塑劑的合適原料。

[1]楊勃.鄰苯產業調整之路艱難[J].中國石油和化工經濟分析,2013(7):50-53.

[2]黃寧律.玩具出口歐盟警惕增塑劑風險[J].中國玩家制造,2013(11):24-25.

[3]趙文紅,厲曙光,蔡智鳴.酞酸酯類增塑劑毒理研究進展[J].環境與職業醫學,2003,20:135-138.

[4]李祥慶.無毒增塑劑環氧脂肪酸甲酯的合成[J].塑料助劑,2011(3):27-30.

[5]蘇會波.環保增塑劑檸檬酸三丁酯的生產工藝、應用進展、市場現狀和行業政策綜述[J].生物質化學工程,2014,48(2):48-53.

[6]費柳月,蔣平平,盧云,等.聚酯增塑劑的合成與分析[J].塑料助劑,2005,51(3):35-41.

[7]李云霞,張如意.可再生環保增塑劑的研究進展[J].化學工程與裝備,2014(3):168-170.

[8]李科,蔣劍春,聶小安,等.環保增塑劑DOTP的合成工藝研究[J].化學工程師,2014(4):4-6,10.

[9]劉尚文.對苯二甲酸二辛酯的合成及優化[J].增塑劑,2010,21(2):31-34.

[10]韋建國,劉大壯,孫培勤,等.對苯二甲酸二異辛酯合成的反應機理和動力學[J].高校化學工程學報,2006,20(4):665-668.

Synthesis and Performance of Aliphatic Alcohol-based Terephthalate

LI Ke1, JIANG Jian-chun1,2, NIE Xiao-an1,2, CHEN Jie1, CHEN Shui-gen1

(1.Institute of Chemical Industy of Forest Products,CAF;National Engineering Lab.for Biomass Chemical Utilization;Keyand Open Lab.of Forest Chemical Engineering,SFA;Key Lab. of Biomass Energy and Material,Jiangsu Province,Nanjing 210042, China; 2.Research Institute of Forestry New Technology,CAF, Beijing 100091, China)

The synthesis methods of aliphatic alcohol-based terephthalate were studied using terephthalic acid and saturated aliphatic alcohol (C4, C6, C8, C10and C14) as raw materials. And the physicochemical properties such as crystallization points, densities, and the flash points et al. were contrasted. The results indicated that the reactions of aliphatic alcohols of C4and C6with terephthalic acid at ordinary pressure and low temperature were difficult, and the aliphatic alcohols of C8, C10and C14could easily react with terephthalic acid under catalysis. The flash point of butylene terephthalate (C4) was 180 ℃. The melting (crystallization) points of alcohol and ester (C14) were 38 ℃ and 67 ℃, respectively, but it was not convenient for the operation and use. While terephthalic esters of C8and C10aliphatic alcohols were between liquid-solid junction, and the flash points were not less than 210 ℃, they were suiTable raw material for the synthesis of terephthalic acid esters plasticizer.

plasticizer; terephthalic acid; terephthalic; aliphatic alcohol

10.3969/j.issn.1673-5854.2015.05.005

2015- 03- 19

中國林科院中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金(CAFYBB2014MA011);“十二五”國家科技支撐計劃資助(2014BAD17B01)

李 科(1985—),男,助理研究員,主要從事生物質資源利用及精細化學品研究工作;E-mail:liketaiping@163.com

*通訊作者:蔣劍春(1955—),男,研究員,博士生導師,博士,從事林產化學加工和生物質能源開發技術研究;E-mail:bio-energy@163.com。

TQ35;TQ414

A

1673-5854(2015)05- 0023- 04