2015,惟愿平安

2014最后一周,亞航空難,讓“失聯(lián)”一詞再次浮上臺面,勾起人們年度的傷痛。

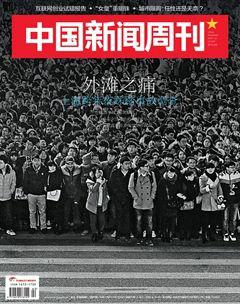

2014最后一刻,上海外灘陳毅廣場踩踏事故,讓跨年喜悅跌入全民悲傷,繼而反思。

新年第二天,一場哈爾濱大火,奪走5名95后消防員的生命,誰應(yīng)對此負(fù)責(zé)……

生活在繼續(xù)。災(zāi)難并不能打消人們對新一年的期盼。新年總是要有新氣象。

2014作為“深改元年”是改革進(jìn)入深水區(qū)的一年。中央政府簡政放權(quán),力推混合所有制、戶籍等改革,試圖解決公平問題;利率市場化等改革快于人們預(yù)期,特別是工商登記便利化和營改增改革已初見成效,這是經(jīng)濟(jì)增長“減速不減勢、量增質(zhì)更優(yōu)”的根本原因。

2015年,是“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是“十三五”規(guī)劃醞釀之年。在新的一年里,觀察中國現(xiàn)實(shí)仍可聚焦于“新常態(tài)”。正如中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出的,“認(rèn)識新常態(tài),適應(yīng)新常態(tài),引領(lǐng)新常態(tài),是當(dāng)前和今后一個時期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯”。

但是,在新常態(tài)下,關(guān)于發(fā)展速度,依然是一個令上上下下都焦慮的問題。我們?nèi)绾尾拍軘[脫“速度情結(jié)”,理性看待經(jīng)濟(jì)增速?最好的方法就是對數(shù)字“脫敏”,讓數(shù)字表現(xiàn)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況,說真話,如此,經(jīng)濟(jì)發(fā)展才有韌性,民眾才會有抗風(fēng)險準(zhǔn)備。

那么,2015年中國經(jīng)濟(jì)增速會跌破7%嗎?預(yù)測認(rèn)為,中國政府會下決心將2015年GDP增長目標(biāo)保持在7%或以上,以防止信心崩盤。然而,中國國內(nèi)債務(wù)急劇積累、固定資產(chǎn)投資放緩、房地產(chǎn)銷售低迷以及制造業(yè)疲軟都勢將嚴(yán)重抑制中國的經(jīng)濟(jì)活力。

相對于枯燥、沒有情感的數(shù)字,民眾更關(guān)心的是自己生活的品質(zhì):受教育的權(quán)利是否得到保障,能否有一份體面的工作,病能就醫(yī)、老有所養(yǎng)、老有所依,當(dāng)然,還包括空氣的質(zhì)量……簡而言之,老百姓只是希望過上有尊嚴(yán)有質(zhì)量的生活罷了。

2015年,中國經(jīng)濟(jì)依然處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”的復(fù)雜局面,經(jīng)濟(jì)從高速增長步入中高速增長的新常態(tài)。

對此必然伴隨人們心態(tài)的調(diào)整。曾幾何時,“時間就是金錢,效率就是生命”——這是改革一代成長中的口號,不知何時,我們才發(fā)現(xiàn)自己丟失了從容,在各種競爭擠壓下,緊迫感愈見強(qiáng)烈,耐心卻變得孱弱。我們總是睡眠不足,無論是成年人還是孩子——當(dāng)早上被鬧鐘叫醒的那一刻,就逃脫不了無處不在的戾氣的侵?jǐn)_。我們被灌輸人生就是充滿了競爭,于是就真的一直生活在競爭當(dāng)中——每天,我們都飛奔在擁堵的車流中,耳邊全是刺耳的喇叭聲……

我們無法化解在現(xiàn)實(shí)生活中彌漫的相對剝奪感——一個處于轉(zhuǎn)型期的社會,因?yàn)槔娣峙溥^程中所產(chǎn)成的貧富分化和社會不公,讓弱勢群體很容易通過比較產(chǎn)生一種權(quán)益被他人剝奪的感覺。于是心中積累出了如此強(qiáng)大的戾氣。當(dāng)持這種心態(tài)的人在一個社會中占到一定比例而又得不到疏導(dǎo)和解決,就會引發(fā)人們對社會的強(qiáng)烈不滿,甚至?xí)l(fā)生反社會行為,從而危害社會的穩(wěn)定。這一切并非中國改革開放三十年的錯,但確實(shí)是中國社會在發(fā)展中沒有解決好的問題。

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾在他的著作《中國人的焦慮從哪里來》一書里,剖析了影響中國人焦慮的九大原因:社會不公、高房價、貧富差距、特權(quán)橫行、高物價低工資、就業(yè)難、食品安全、教育焦慮、環(huán)境污染。

于是,在這個戾氣橫行的氛圍里,有些人選擇了做言論上的批判者。沒有什么比抱怨與責(zé)罵更容易發(fā)泄了,這也成了人們緩解不安全感與焦慮最直接的手段,同時也是存在感最好的證明。網(wǎng)絡(luò)時代,人們很容易找到與自己有焦慮共鳴的人,一句抱怨或者咒罵馬上會贏得眾人的附和與支持。其實(shí),這樣的發(fā)泄無濟(jì)于事,只會讓人愈加絕望和激進(jìn)。

對待這種社會心態(tài),政府要做的就是改善造成這種焦慮的環(huán)境,堅(jiān)定不移地執(zhí)行十八屆三中全會的決定,深化改革,保障社會政策的公平與公正,讓發(fā)展成果惠及全體民眾。要造就一個寬松自由的環(huán)境,給人民以遷徙的自由和向上流動的通道,只有這樣,才能真正消除民眾心中的戾氣。

民惟邦本,政得其民。

新年伊始,2015,惟愿平安。