城市限購:任性還是無奈?

閔杰+岳巍

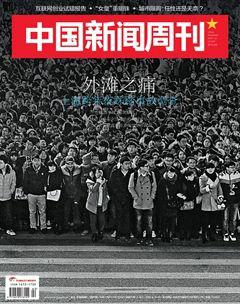

2015年1月5日,深圳會展中心8號館,市民排長隊為未上牌的新購汽車辦理公證手續,證明自己買的汽車是在深圳限牌政策前購買的。圖/IC

陳凌一個月前就看中了某品牌某車型,只是當時對汽車內飾稍稍有點不滿意,那時候她一點都不著急,決定再等等看。因為4月份的時候,深圳交警方面專門澄清過深圳將要限購小汽車的“謠言”,當時的表述是“暫無此計劃”。

事情發生了變化,而且這變化來得迅疾兇猛,深圳再一次用行動詮釋了“深圳速度”。

2014年12月29日17時40分,深圳市政府召開新聞發布會,決定從20分鐘后的18點整,在全市實行小汽車增量調控管理,也就是俗稱的“汽車限購”。

當天,幾名與會官員在現場一字一句地念完限牌和限行通告后,時間剛好指向18時整,幾乎分秒不差。

此次限購突襲令汽車經銷商們和購車市民都猝不及防,被戲稱為“史上最強限購”。

中國(深圳)綜合開發研究院一位不愿具名的業內人士對《中國新聞周刊》分析,深圳汽車限購之后將出現三個趨勢:一是深圳會繼續“堵”下去,因為“北上廣”的經驗已經證明,限牌不是徹底解決擁堵的“靈丹妙藥”;二是自主品牌或在深圳吃“閉門羹”,城市汽車限購令對自主品牌的傷害尤其明顯,這相當于變相迫使“消費升級”,從產業層面會加劇“合資驅逐自主”的現象;三是后續或出現越來越多的“跟進者”。連一直強調“絕對不限購”的深圳都發布汽車限購令了,還有什么是不可能的?

在他看來,“汽車限購令”的出臺,折射出地方決策層在應對汽車社會管理挑戰方面,既缺乏頂層設計,又缺乏現代化、市場化的治理能力。當堵和污的負面效應疊加而至,用行政手段限購、限行似乎不可避免。

那么問題來了,城市治堵,市場化手段真的用足、用好、用盡了么?一系列問題真的可以“一限了之”么?

深圳限購透支公信力

12月29日當天下午,獲得消息的深圳市民開始奔向4S店。在他們向4S店進發的時候,由交管以及市場監管等部門組成的“執法隊”也已經準備就緒向4S店出發,以保證他們不會在限購令生效的6點之后繼續營業,這讓許多汽車經銷商和購車者非常不滿。

陳凌飛奔到離家最近的4S店,“三下五除二交了定金,一個月前跟銷售談好可以優惠7萬的,這回一切優惠都沒有了。”陳凌對《中國新聞周刊》這樣描述自己的遭遇。

這并不是陳凌一個人遇到的情況,在那個能交上定金就算萬幸的夜晚,4S店幾乎都貼出通告,不再接受任何“議價”,并且給顧客“溫馨提示”——議價請等到搖號中簽之后。

深圳市政府將實行限購的原因解釋為“近年來深圳機動車增長迅猛,擁堵形勢嚴峻,尾氣污染嚴重,停車難問題突出,雖不斷加大治理力度,但汽車增長勢頭高居不下”。

目前,國際上公認大城市交通擁堵的警戒線是20公里/小時。一個城市如果平均車速在20公里/小時以下,那么這座城市就必須要“治堵”了。

以北京為例,2010年8月,北京汽車限購令出臺之前,《北京晚報》曾報道,北京早高峰路網平均速度為每小時24.2公里,晚高峰為22公里。而廣州的情況也與北京類似,根據《南方日報》2012年6月的報道,廣州核心區干道平均車速僅有22.9公里/小時。限購前的天津也是如此,根據2011年天津市第四次綜合交通調查,天津市中心城區主干道高峰時段平均車速為19.5公里/小時。

深圳汽車限購令的“依據”,就體現在越變越慢的平均車速上。據媒體公開信息,2013年11月底,深圳市及中心城區工作日平均車速分別為27公里/小時和26公里/小時。到2014年底,深圳市區的平均車速迅速下降到20公里/小時以下。

深圳市區已經形成了“三橫六縱”擁堵帶(三橫:濱河大道、深南大道、北環大道;六縱:南海大道、福龍路、皇崗路、上步路、文錦路、愛國路),這些路段在晚高峰最慢的在9公里/小時,最快的也僅在15公里/小時。

究其根源,就在于機動車保有量的迅速增加。截至2013年10月20日,深圳市機動車保有量254 .8萬輛,而到了2014年12月20日,深圳市機動車保有量已超過314萬輛,一年中增加了近60萬輛機動車,近5年年均增長率約16%,這使得深圳每公里道路機動車約500輛,車輛密度全國第一。

面對飆升的壓力,深圳市政府也在“左右為難”。

深圳要搞汽車“限牌”,類似傳言早在兩年前已經傳得沸沸揚揚,但官方一直否認。2014年初,深圳市市長許勤表示,目前深圳機動車擁有數量在全國排第二位,但對私家車不限行不限購,將通過經濟手段來調節出行方式。

而就在限牌一周多以前,深圳市相關部門負責人還在首屆北上廣深交通會議上明確表態,深圳不會學習北上廣,采取限牌或者單雙號限行措施。如果深圳出臺這樣的政策,一定會廣泛聽取意見,絕對不會搞突然襲擊。

“不限購”的承諾言猶在耳,但深圳還是用“猝不及防”再次詮釋了“深圳速度”。不過,在上述業內人士看來,其實“限牌”早有預兆。

早在2014年1月,深圳將每月推出500個小汽車連號“靚牌”進行網上拍賣,這是繼2009年“有償選號”叫停后,深圳再度推出的車牌新政,“靚號競拍”可以看做是“搖號”的鋪墊或前奏。另一個征兆是,2014年7月,深圳市城市交通規劃設計研究中心第三次公布停車費擬漲建議方案。深圳車主將在現有停車費基礎上,或將多掏3小時最低55元最高265元的調節費,停車一天最高將需325元,已經超過上海一天240元的停車收費水平,基本上宣告深圳經濟手段干預進入到低效階段。

一方面汽車保有量坐上了“過山車”,另一方面深圳的停車位發展程度遠遠跟不上汽車的發展速度。據深圳市交委提供的數據,截至2013年2月,深圳市登記車位約80萬個,而到了2014年9月,深圳市的停車位只有大約99萬個。在停車位增長有限,汽車保有量高速增長的情況下,即便是停車費已經達到歐美水平,但依然難在根源上治理或預防擁堵。

北京帶頭,限購擴圍

如果不算按照單一競拍模式分配小汽車牌照指標的上海,北京是中國最早實行小汽車限購的城市。

2010年12月23日下午,北京市正式公布《北京市小客車數量調控暫行規定》實施細則,作為北京治堵方案配套規定之一的這一細則總共23條,后來被稱為“限購令”。在這個規定中,決定對北京小客車總量實行年度控制,同時研究制定交通擁堵收費方案。

這是中國首個正式的城市小客車數量調控規定,基本上起到了一個樣板的作用。北京對小汽車限購的示范效應最早體現在貴陽這個西南省會城市。

2011年3月至4月,貴陽市交警支隊專門赴北京進行前期調研,并結合貴陽市具體情況,最終在北京宣布限購后7個月后,出臺《貴陽市小客車專段號牌核發管理暫行規定》。這是當前中國實行小汽車限購的7個城市中唯一的欠發達地區城市。

2014年3月25日晚上11點左右,浙江省杭州市汽車城二手車交易處,聚集著希望趕在限牌政策實施前進行交易的市民。保安和警察入駐交易處大廳,防止可能出現的意外。而外面的街道上,到處都是汽車促銷人員和賣車廣告。圖/IC

2012年7月1日,位于經濟繁榮的珠三角地區的廣州也開始實施小汽車限購政策。經過20天的公眾征詢期,《廣州市中小客車總量調控管理試行辦法》在2013年7月31日正式出臺,并于次日正式實施。

這個《試行辦法》提出“環保+搖號+競價”新的增量指標分配模式,分配比例為1:5:4。也就是說,在實施一年有效期內,全市中小客車增量指標為12萬個,按照1:5:4的比例配置,即1.2萬個新能源車增量指標以搖號方式配置,6萬個普通車增量指標以搖號方式配置,4.8萬個普通車增量指標以競價方式配置。

廣州市交通工作領導小組辦公室認為這個“分牌”模式,有利于實現倡導低碳環保、社會公平、解決剛性需求的三者共贏。到了2013年,廣州的這一限購令開始增加對外地車牌在本地使用的限制條款。

同樣在2013年,天津市政府于12月15日19:00發布《天津市人民政府關于實行小客車總量調控管理的通告》及《天津市人民政府關于實施機動車限行交通管理措施的通告》,這次發布會表明天津正式步入“限牌+限行”的汽車“雙限”時代。

3個月后,杭州市政府于2014年3月25日晚舉行新聞發布會,宣布自2014年3月26日零時起,在杭州實行小客車總量調控管理,采取控制總量和“錯峰限行”調整的雙重措施。其中“錯峰限行”已經試運行一年左右,這一次是將其宣布為正式的措施。

自2014年3月26日零時起,杭州對本市行政區域內小客車實行增量配額指標管理,增量指標采取搖號和競價相結合的方式,其中8成采取搖號方式,其余2成采取競價方式。

實施限購之后,杭州市每年提供的配置額度為8萬個,對購買新能源汽車者,不在限購之列。杭州成為繼貴陽和廣州之后實行小汽車限購的第三個省會城市。而深圳在2014年底成為第七個限購城市之后,人們相信對于小汽車的限購政策將在全國更多城市鋪開。

“治堵”效果存疑

公安部交管局統計數據顯示,截至2013年底,全國有29個城市的汽車保有量超過百萬輛,北京、天津、成都、深圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個城市超過200萬輛。交通擁堵越來越成為中國很多城市的通病。

來自政府部門的數據顯示,部分城市在實施限購限行政策一段時間后,取得了一定效果。

杭州相關部門去年11月底發布統計數據稱,自2014年3月底推行小客車限購限行以來,杭州擁堵情況明顯好轉。杭州市綜合交通研究中心的數據顯示,和實施“雙限”前相比,全市道路擁堵里程,早高峰從74.14公里減少至68.47公里﹔晚高峰從72.86公里減少至55.37公里。

北京市從2010年12月開始實現搖號購車,實施4年來,從數據上看,機動車數量的增速在迅速放緩。從2007年到2010年,機動車數量從312萬輛增長到480.9萬輛,三年間增長了169萬輛。限牌之后,到2013年10月,機動車數量為539.8萬輛,三年增長了不到60萬輛。

不過,“雙限”的效果隨著時間推移而日漸衰減。高德公司發布的《2014年第三季度中國主要城市交通分析報告》顯示,三季度北京擁堵排名仍然全國第一,全天擁堵延時指數1.74,高峰期擁堵延時指數達到2.12,意味著北京采用私家車出行的上班族需花費在非擁堵狀態下2.12倍的時間才能到達目的地,擁堵時間成本全國最高。

盡管北京已出臺多項措施,從實施限行,到實施搖號,再到大幅提高中心城區停車費,一系列的治堵措施實行下來,老百姓的感受是“北京的交通依舊很堵”。

此前政府給出的“限牌、限行僅僅為城市建設爭取時間”的承諾似乎成了“水中花”。為了繼續遏制擁堵,各種“行政性手段”還在加碼。

北京小客車搖號政策從2015年起又有了新變化。每年24萬個的小汽車搖號指標將縮水近4成,到2017年每年非新能源車的配比量僅為9萬輛。

此外,去年11月初,北京在APEC會議期間,采取了臨時的單雙號限行措施,并同步臨時關停了周邊省市區域的多個高排放工廠,換取了短暫的“一路暢通”和“APEC藍”。

高德公司的報告顯示:APEC期間北京實行單雙號限行政策使城市高峰期擁堵延時指數下降38%,車速由原22.00公里/小時提升到35.05公里/小時,擁堵狀況大幅緩解,全程路網基本暢通,城市高峰期平均車速提升60%。

類似的數據似乎讓政府更有底氣,北京市常務副市長李士祥曾公開表態,北京將聽取和論證“單雙號限行常態化”。

在國家行政學院法學教研部副主任楊小軍看來,現在的政策是逐漸累加的,政策缺少系統性的思考,一項政策沒有取得預期效果,比如說限行,那么就會采取下一項政策,“一招不行上第二招,第二招不行上第三招”。

與北京不同,上海采取的是看上去“更有效率”“更市場化調節”的私家車牌照拍賣政策。這項政策從1992年開始真正意義上實施,上海市城市交通管理局相關領導曾在2007年表示,牌照拍賣實施十余年來,上海市至少減少新增機動車120萬輛。

不過,一些專家對這種結論并不認可。上海社科院研究員王國榮認為,雖然牌照拍賣對限制私車會起到一定效果,但肯定不是像主管部門說的那樣減少了120萬輛,“雖然上海設置了牌照拍賣門檻,但該買車的消費者還是買了,并且不遠千里上了江蘇、浙江、山東、安徽等地牌照”。

據當地媒體報道,每年上海都有上萬輛車通過各種渠道上了外地牌照,形成一個超過億元的灰色產業鏈。

另一方面,牌照拍賣也引發了“天價鐵皮”的爭議。進入2013年,上海私車牌照拍賣中標價漲勢驚人。1月,上海私車額度拍賣最低中標價為75000元,史上首次突破7萬元大關。正當公眾預期創下歷史最高位后,中標價可能會出現回落時,一個月后,最低中標價又再度首次沖破8萬元大關,達到83300元。到3月,上海車牌價格甚至首次突破9萬大關。

除了“治堵”效果并不明顯,北京和上海從源頭控制私車擁有的方式,都各自受到“公平性”質疑。在上海的“牌照拍賣”模式下,只有支付能力高的人才能通過拍賣市場獲得合法的通行權利,從而加劇了路權上的縱向不平等。而在北京交通大學經濟管理學院教授趙堅看來,“北京市目前的交通需求管理,似乎是想不得罪任何人,然而,結果適得其反,日益嚴重的交通擁堵,將得罪所有人。”

前述業內人士對《中國新聞周刊》分析,不管限購限行措施如何升級,都只是一種權宜之計,在城市規劃和交通管理的短板短期內無法改善時,也應該充分利用機動車使用各環節的價格杠桿調節供求關系,減少非市場化手段的干預。

反限購的“博弈”

相對于當地房地產限購政策的迅速放松,小汽車限購卻在逐步收緊,除了對于牌照的限制,以往實行限號上路政策的城市還有意愿進一步擴大限號范圍,北京即有意與此,并試探性地提出讓只在遇到重大活動才實行的單雙號限行措施成為長期政策。

這一試探在第一時間受到廣泛批評。2014年12月26日人大常委會審議大氣污染防治法修訂草案,全國人大常委會多名委員對草案45條提出異議。該條款系向地方授權限制機動車通行的條款,委員擔心這一授權條款日后成為“機動車單雙號限行常態化”的法律依據。

這一基于環境治理考量的條款遭遇委員質疑,吳曉靈委員認為現在北京是一周限制一天,從嚴格意義上來說,已經是“對公民財產權的侵犯”。吳曉靈認為,“經濟手段可以有三種:一是拍賣車牌號,所有拍賣的車牌號費用最后都用于發展公共交通;二是提高部分區域停車費用;三是限制空車行駛,鼓勵拼車出行”。

除了民眾表示不滿之外,中國汽車工業協會幾乎是最為強硬的反對者。深圳限購令剛剛頒布之后,中國汽車工業協會在第一時間發表聲明,公開表明反對意見:“我們認為要解決城市環境污染和交通擁堵問題,地方政府應該借鑒發達國家采取經濟手段治理擁堵經驗,科學選擇限行措施;進一步鼓勵舊車報廢,推進以舊換新,做好黃標車的淘汰工作;重新構建適應汽車社會的城市道路規劃發展戰略,加強交通管理、停車場等基礎設施建設。”

這并非是汽車工業協會對于小汽車限購政策提出的首次反對意見,在北京正式實行限購政策的3年之前,即2008年,中國汽車工業協會就已經以公開聲明的方式表明態度,反對北京實行限購限行。

在北京實行限購的第一年,市商務委的數據顯示,2010年北京汽車的零售額為1600多億元,占社會消費品零售額的26%。限購實行后,北京1月份的汽車銷售量下降60%到70%,二手車市場更低迷,預計2011年汽車整體零售額只有900億元左右。

這也正是中國汽車工業協會最為擔心的情況。在2012年廣州頒布小汽車限購令之后,該協會常務副會長、秘書長董揚則言辭犀利指稱廣州的限購令未報國務院批準,是“頂風作案”。同時協會副秘書長姚杰稱廣州的限購令將令當時剛剛回暖的中國汽車經濟受到毀滅性打擊,他預測限購政策下,廣州的汽車市場年銷量將減少近20萬輛。

截至2014年11月,中國汽車工業協會最新統計數據,2014年1-11月,中國品牌轎車共銷售244.51萬輛,同比下降17.34%,占轎車銷售總量的22%,占有率比上年同期下降5.30個百分點。

汽車工業協會對此憂心忡忡,不惜通過最嚴厲的語句批評限購政策,而對于一般消費者來說,則是他們之前談好的優惠沒有了,而急急忙忙先買下的,也很可能不是最想要的那一輛。29日著急買下的車“不僅還是沒有自己喜歡的內飾,連汽車顏色也不是自己想要的了。”陳凌感慨地對《中國新聞周刊》說。