癌癥防控之“癥”

劉武

2014年12月27日,河南省三門峽市中心醫院,社會愛心人士和醫務工作者為該院40多名住院癌癥患者集體過生日,為他們送上真誠的祝福和關愛,鼓勵癌癥患者樹立起抗癌的信心

“超過300萬中國人在70歲之前死于心臟病、肺病、腦卒中、癌癥和糖尿病等非傳染性疾病。”2015年1月19日,世界衛生組織在日內瓦發布的最新報告里提到。

在這份《2014年全球非傳染性疾病現狀報告》里,世界衛生組織強調:2012年共有3800萬人死于非傳染性疾病。

如果要減輕這類疾病的負擔,需要花費多少錢呢?世衛組織的估算是“每年人均投資1?3美元”,即全球每年僅需投資112億美元。

癌癥是重要的非傳染性疾病。減輕這類疾病的負擔,并非僅依靠金錢投入,根本上還是需要一套有效的防控體系。《世界抗癌宣言》提出,到2025年要實現的第一大目標就是——“加強各國癌癥防控體系建設,確保全面有效、以病人為中心的終身癌癥防控政策得以順利推進。”

少花錢,更要會花錢

中國癌癥基金會2006年的數據顯示,中國每年癌癥病人的醫療費用高達千億元,遠高于其他慢性病的醫療費用。

許多專家稱癌癥治療實際費用還要高,因為中國大多數資源都花在癌癥中晚期治療上。世界衛生組織指出,三分之一以上甚至約一半以上的癌癥是可預防的,預防成本遠低于治療。

2015年1月19日,中國國務院常務會議討論通過《全國醫療衛生服務體系規劃綱要》,要求優化醫療資源配置,盡可能讓群眾少花錢、更方便,有效預防和治療疾病。

世界衛生組織曾開展多項調查評估會員國在防控非傳染性疾病方面的國家能力。調查表明,有許多國家“進展或都只是停留在文件上”,全球一半以上國家未能妥善預防癌癥。

中國工程院院士、中國抗癌協會理事長郝希山對《瞭望東方周刊》說,“為醫務工作者提供合適的診療設施,加強他們對早期癌癥的認識,對成功地進行早期篩查起到至關重要的作用。”

但提升癌癥的防控能力,還需要更為細致的工作。

比如,中國抗癌協會腫瘤護理專業委員會主任委員、天津醫科大學腫瘤醫院護理部主任強萬敏表示,“‘健康生活方式這個名詞大眾并不陌生。但是,從醫院的患者來看,健康生活方式似乎并未深入人心。”

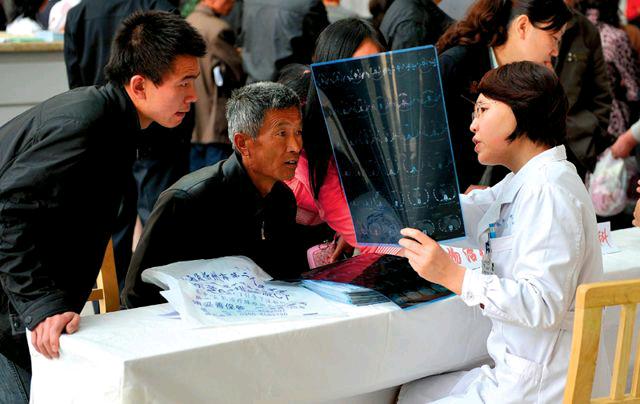

2011 年4月16日, 山西省腫瘤醫院,一位參加義診的醫生在接受市民咨詢。當日,第十七屆全國腫瘤防治宣傳周活動在山西省腫瘤醫院啟動

目前社會對癌癥仍然存在一些誤解,這就使得癌癥患者要想獲得有質量的工作、生活環境變得困難。

中科院院士、北京協和醫學院校長曾益新對《瞭望東方周刊》表示,“對于腫瘤患者,心理因素不僅影響發病,對治療效果影響也很大,病人一旦精神崩潰常常就一發不可收拾。從這方面來講,醫生人文教育顯得特別重要,從醫院管理者的角度往往看得特別清楚。”

重建防控“基礎設施”

制定與本國癌癥負擔和致病因素匹配的防控政策、規劃,都少不了對全國癌癥情況進行摸底。因此,加強監測是各國癌癥防控工作重點,提高數據統計的范圍和質量尤為必要。

新中國成立以來,中國于上世紀70年代、90年代,以及本世紀初,總共進行了三次全國死因調查。通過前兩次調查,中國已基本摸清當時癌癥的流行規律和分布特征。隨著居民的生活方式、健康行為模式、疾病譜都發生著巨變,本世紀初開展了第三次全國調查。

在此前后,中國開始建立有效的綱要、規劃等,完善癌癥防控機制。據悉,現在各地已建立腫瘤登記中心,由衛生疾控部門管理,采取按年統計按時上報,提高了時效性和準確性。

由于一段時期內,中國癌癥防治將資源投入后期癌癥治療,使得癌癥預防環節因經費短缺,預防機構陷入困境,人才流失嚴重。大多數癌癥防控機構“年久失修”,而癌癥治療機構卻“人聲鼎沸”。

癌癥防治基地受到影響,2000年前后這些基地就已經是“三分之一維持較好,三分之一半癱瘓,三分之一無法維持。”在這種情況下,癌癥登記、宣教、危險因素研究等工作難以維系。一些維持較好的防控機構,其經費來源一般是以“治”補“研”。

2002年,世衛組織曾專門呼吁各國建立該規劃,以一套嚴謹的體系,通過循證策略,合理利用有限防控資源。同時,世衛組織還希望各國首先要建立一套基本的信息統計系統對整個計劃全程進行記錄、監督。

2003年底,當時的衛生部頒布《中國癌癥預防與控制規劃綱要(2004年?2010年)》明確提出堅持“預防為主”和“以農村為重點”原則。2005年起,當時的衛生部啟動了中央財政轉移支付癌癥早診早治項目。中國癌癥防控政策出現積極的“回暖”之勢。

與此同時,一些經濟條件較好的地區也開始增加投入。然而,一些措施還沒有跟上,未能從根本上改變“重治療、輕預防”的投入結構,癌癥高發態勢未能扭轉。

恐懼源于未知與誤解

目前徹底攻克癌癥仍力所不逮,但是預防控制這類疾病有很大潛力。

中國抗癌協會腫瘤心理專業委員會候任主委劉巍表示,“我們需要消除人們對癌癥的錯誤認識,重點闡述‘癌癥是一種慢性病的觀點。癌癥具有慢性病的普遍特點。”

癌癥、心腦血管疾病居全球高死亡率慢性疾病的前兩位,二者死亡率相當。奇怪的是,人們往往談癌色變,對心血管病卻能坦然面對。

劉巍說,“恐懼的根源正是大眾對于癌癥的未知和誤解。”

比如,全世界有五分之一的癌癥是由慢性感染引起的,如人乳頭瘤病毒HPV引起宮頸癌,乙肝病毒引起肝癌。如果在早期發現并得到充分治療,這些癌癥可以被治愈。

比如,越來越多的女性聞HPV而色變,專家卻說“大部分HPV感染只是生殖道的‘一次感冒”。通過女性宮頸癌篩查,患癌風險可降低25%?36%,宮頸癌死亡率可降低80%之多。

在早期篩查領域投入技術力量也是一項重要手段。就個人來說,加強體檢就很有必要。比如肝癌最重要的預防措施就是防控肝炎及肝硬化,因此肝癌和肝炎患者要定期做B超。

“確保癌癥早期篩查項目的開展,可以明顯降低國家的癌癥負擔。但是,甚至包括醫務人員在內的很多人,對早期發現和癥狀剛出現時需要積極治療的理念,尚缺乏足夠認識。”郝希山說。

再者,并不是所有癌癥都有癌前病變。很多年輕人喜歡對照網絡自我診斷,這可能耽誤最佳治療期。

強萬敏認為,“開展延伸性護理服務,比如社區宣講等活動,提高民眾對癌癥早期發現的關注度,真正了解癌癥危險信號,對發現早期患者、爭取早期治療大有裨益。”