西城教改中的“牛小派”和“直升派”

姚瑋潔

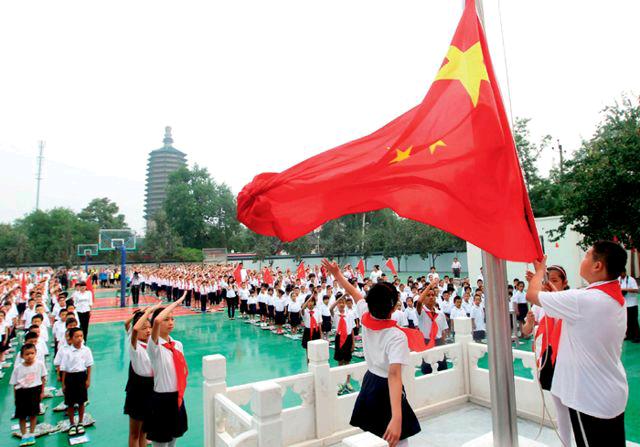

2014 年 8 月 31 日,北京市西城區天寧寺小學分校的升國旗儀式

2015年1月,北京市西城區公布第二輪教育改革方案,表示將通過名校辦分校、學校資源重組、引進高校資源合作辦學等一系列方式進行初中資源整合。

本次教改繼承了2014年啟動的第一輪教改的一些思路。計劃將新增不低于1000個優質初中學位。

一直“瞄著”西城優質教育資源的家長們對此態度各異:支持者有之,懷疑者有之,觀望者亦有之。

牛娃兒網創始人、家長幫社區專家團成員一牛預測,“從全國角度來看北京教改已是妥協的產物,與一些外地的教育政策相比,并不算很徹底。但很多家長都沒想到2014年會改這么多,后面改革只會不斷深入、不斷推進。”

“牛小派”和“直升派”

整個升學鏈條中,“小升初”通常被認為是關鍵一環。西城“小升初”改革對家長們最直接的影響,就是誕生了“直升派”,與之對立的被稱為“牛小派”。

“牛小”指傳統上的“牛校”。“牛小派”認為無論改革前景如何,還是應該先竭盡全力上一所好小學,在小學階段打好基礎。

“直升派”則來自西城教改后,一些弱校畢業生可以“咸魚翻身”直升“牛中”。這些家長會優先選擇可以直升的小學,“是對西城區教育改革的直接回應。”

2015年開始,裕中小學、西單小學、福州館小學等12所小學30%符合條件的小學應屆畢業生按照自愿原則,直升對接的優質中學。之后逐年遞增,6年后直升對口中學的比例將達到80%。

直升優質中學的孩子需在原小學有連續6年學籍。報名數量如果超過比例將進行計算機隨機派位。沒有直升成功的孩子也可以選擇其他“小升初”的方式。

目前在西城區“小升初”,主要有直升及其他三類方式。

北京市三十五中校長朱建民對《瞭望東方周刊》說:“第一種是推優生,根據五年級上、六年級下兩次聯考成績及三好學生次數,有一次選擇優質學校的權利。不過2014年比例不超過30%,這次改革有可能壓縮至25%至20%。第二種是科技、藝術、體育類特長生,2015年比例有可能在2014年的10%至15%的基礎上進一步壓縮。第三種是共建生,現在此類學生已經改為政策保障生,生源范圍進一步縮小。”

“以后的趨勢,保障、特長和推優的其他招生方式比率逐年壓縮。”朱建民說。

三類之中,推優生會進行內部“小派位”,即電腦抽簽分配優質校。直升及三類之外的學生會在剩余中學學位中進行電腦“大派位”。

“派位”和“直升”的區別在于:前者一對多,后者一對一。

直升其實更像過去的九年一貫制學校的模式。“十八屆三中全會在文件中曾強調了義務教育免試就近入學、試行學區制和九年一貫對口招生等舉措。西城區肯定會以此為綱,增加直升學生比例,有此決定,并不奇怪。”一牛對《瞭望東方周刊》表示。

“九年一貫制”通常是指某校的小學和初中施行一體化的教育,小學畢業后可直升本校初中,保證學生可以就近接受義務教育、避免擇校。

此前西城區只有兩所九年一貫制學校,即育才小學和亞太實驗學校。此次新增加的12所對口直升小學,除了宏廟小學外規模普遍較小,其2015年畢業生總數為670人左右,按30%的比例,有200人直升。

還有的擔心

西城區幾乎聚集了北京乃至全國最好的教育資源。北京市高考理科均分前十名中,西城有四所、海淀六所,文科前十名中西城有五所。

西城區人口是海淀的三分之一,雖然高分段絕對人數比海淀少,但高分段率、一本率、二本率、三本率均列北京市第一。有相當一部分西城區高中,本科過線率100%。

與“小升初”掛鉤的是,從2014年起西城區“初升高”新增加名額分配方式入學:示范高中直接面向本校初中和本區普通中學投放名額,限在西城區擁有三年完整初中學籍的。本區初中升本區高中的機會比跨區的多。

“在現階段,如果依然以高考為指揮棒,那么往下推的中考、小升初,會上演擇校戰。”有家長表示。

對于30%“直升”如何實現,目前家長們還有存疑,“恐怕還是多少得按照以前‘小派位的評估模式。”

“要做到100%‘直升是很難的。除非新學校都按九年制來建立。現有小中學直接改造成九年制短期很難。因為中學本身就存在很大差異。例如實驗中學在北京數一數二,突然把某個小學全部改成直升該中學,那是不可想象的。”一牛說。

同時,他也在觀望取消共建生的政策:“現在改共建生為政策保障生,等于留了個尾巴,說明還不夠徹底。”

作為西城教改的另一主要政策,學校撤并消息的各種版本傳言滿天飛。

目前,西城區有關領導已公開表示,此前流傳的裕中中學、154中學,等等,2015年確實要有所調整,與優質中學融合,以此擴大全區優質中學的學位數量,但具體以何種形式尚不明確,“但可以肯定的是,2015年新增1000個優質初中學位的任務肯定要完成。”

朱建民則認為,西城區改革均衡教育資源的初衷肯定不會改變。

“破解擇校難題是檢驗教改的重要標準,難點不在于建設多少優質教育資源,而在于如何消除劣質教育資源。只有如此,才能實現資源均衡配置、就近入學。這應該也是西城區教改的初衷。”一牛表示。

事實上,有不少家長認為,所謂教育集團是松散的組織,“雖然可以互相幫助,但是每個學校有獨立的教學系統和管理層。學校的好壞主要出在管理層面,只有撤并學校,好的學校管理層才能真正向原來不好的學校傾斜,好教師才能真正流動起來,教育資源才能慢慢實現平衡。”

北京西城區,“小升初”的家長們帶著自己小學六年級的孩子,在寒風中奔波于多個名校的升學培訓班

改革的意見

“西城學校撤并有幾種方式,一類是成立教育集團,由示范校帶普通校。第二類就是對一些基礎薄弱校合并提升。純初中不再單獨辦學,也是其中的方式之一。”朱建民說。

教育集團化及相關的名校辦分校并不新鮮。一牛表示:“早在西城區教改之前,就有四大教育集團,包括北京四中、北京八中、北京市實驗二小和北京小學教育集團。”

2014年西城教改共推出了17個教育集團,其中實驗二小、北京小學是一體化集團,“通過教師輪崗交流、學生混合編班、開設網上視頻、實現資源共享來提升合并校的教學質量。剩下的教育集團有的以中學為核心、有的以小學為核心,各有定位。比如一六一中學就定位為中小學銜接。”他解讀說。

身為“直升派”,一牛認為,這一政策確實可以提升一些弱校的水平,“如北海中學變為北京四中初中部、二龍路中學變為北師大實驗二龍路中學,都是好校帶動弱校的典范。”

一些“牛小派”家長有著相反的看法:“畢竟一個學校的強弱和教師素質、生源素質、教育投入有關,這三者和地理位置也有很大關系。即使掛上了同一個校名或者分校,也難想象金融街的一個學校和遠郊的一個學校會沒有差異。”

朱建民認為,學校撤并、教育集團化的初衷很好。當然,短期內成效還需觀察。“一杯糖水、一兩糖,往里面沖了兩斤水就稀釋了。好的教師就這么多,校際的差異越來越小,但學校內部的差異會越來越大。”

“學校撤并后,大家會更多思考如何實現學生個性化的發展。多一把尺子的衡量標準,就能多一種人才出現,找到適合孩子的教育。”朱建民說。

無論如何,多方政策之下,一牛表達了自己的樂觀,“雖然改得是晚了點,而且必然會受到一些之前能擇校的家長的阻力,但畢竟能讓大部分家長受益。”