某節水灌溉控制系統項目規劃

朱嫻嫻,王建華,高 峰(.浙江省錢塘江建設開發總公司,浙江 蕭山 30000 .嘉興錢塘江海塘維護有限公司,浙江 蕭山 30000)

某節水灌溉控制系統項目規劃

朱嫻嫻1,王建華1,高峰2

(1.浙江省錢塘江建設開發總公司,浙江 蕭山 310000 2.嘉興錢塘江海塘維護有限公司,浙江 蕭山 310000)

本文表述了項目建設目標和技術力量等前期準備工作情況,項目的必要性和可行性。描述了項目是否符合發展規劃、是否具有示范、推廣和輻射作用,項目實施的組織保障及技術經濟可行性等;項目的目標、主要內容以及擬采用的新材料、新工藝、新設備和方案措施。描述了項目前期工作、開工、完成、驗收等關鍵節點時間。

技術;必要性;前景;效益

1 引言

本項目以當地農業發展和種植結構為依據,按照有利于在當地進行示范推廣應用和發展為目標,有利于農民增產增收為原則,進行科技創新,根據示范區自然條件、水源條件,建設高效節水灌溉示范區。本項目為一期工程,位于基地東側,占地50畝,主要包括基礎設施建設、給排水管網建設、智能灌溉系統建設和生態護岸建設等內容。該科技推廣項目組織單位為海寧水利局;由浙江省錢塘江建設開發總公司和海寧市水利建設投資開發有限責任公司負責具體實施。

2 項目建設

2.1建設目標

為實現智能灌溉,在完善基地給排水等基礎設施建設、現有水塘進行生態護岸整治的同時,建設一套集高度自動化控制技術、傳感器技術、通訊技術、計算機技術為一體的灌溉及排水管理體系,提高灌溉排水管理水平,節約人力資源,同時最大限度的節約灌溉用水,提高水資源的利用率。①通過視頻監控實時查看灌區灌溉情況,直觀的了解灌溉系統的運行環境及運行情況;②實時采集灌區灌溉點的大氣溫度、土壤濕度、光照強度等環境信息,通過轉換現場控制柜“遠程/就地”切換開關,實現對灌區電磁閥的就地手動、遠控自動開閉,實現智能化灌溉,提高灌溉的效率。

2.2建設任務

建設任務包含給排水基礎設施建設和控制系統建設。給排水基礎設施建設包含泵站建設/改造;給水穿越公路頂管施工;1 200 m DN250 PE管道及相應支管鋪設;1 300 m U型渠改造;水塘生態護岸建設。視頻監控系統設計具有標準的視頻信號保存和處理功能;可實時顯示現場畫面,每個視頻窗口的大小(最大可到滿屏顯示)、層次和位置可用鼠標任意調整設定;畫面明暗度、對比度、色彩度等選擇項的應用更加方便;可用鼠標對任一實時圖像進行“拍照”,或由事件時間啟動自動“拍照”視頻信息進行存檔;對存檔的視頻、圖像可方便進行查詢、打印;操作者可在工作站上非常方便地對攝像機鏡頭進行控制,如鏡頭的調焦、變倍、光圈等;可通過計算機遠程登錄硬盤錄像機進行操作和監控。

3 項目的必要性和可行性

3.1必要性

水資源是基礎性的自然資源和戰略性的經濟資源,是經濟社會發展的重要支撐,是生態環境的控制性要素。

針對當地苗木與農業生產水浪費嚴重,相關技術裝備整體水平落后的現狀,利用先進的智能節水灌溉自動控制系統,通過對水及水肥的精確管理和控制,可減少水用量,提高水肥利用效率以及減少肥料的使用量。智能節水灌溉自動控制系統具有“節約水肥、人力資源、生產效率高、高技術集成、綜合性能好、效益明顯”等諸多特點,非常適應南方平原區廣大的市場需要。示范基地建設促進杭嘉湖平原高效節水灌溉工程建設,對杭嘉湖地區乃至浙江省高效節水灌溉、發展設施農業都將起到積極的示范引導作用。

3.2可行性

經過多年實踐,農業(苗木)節水灌溉工程給企業和農民群眾帶來了巨大的經濟效益,使他們從節水高效農業(苗木)生產中得到真正的實惠。單從企業和農民群眾自身經濟效率出發,都渴望著應用先進的節水灌溉設備與節水技術來提高農作物(苗木)產量和成活率,再加上節水灌溉有利于水利資源可持續發展,在生態環境上功不可沒

因此,在政府出臺制訂有關節水、節能的政策支持下,配合著企業和農民群眾良好積極性的情況下,非常有利于智能節水灌溉自動控制系統建設項目地實施。

4 技術方案

4.1泵站施工

本示范基地項目擬新建泵站1座。主要施工方法:土方開挖→基礎夯實→澆筑墊層→底板澆筑→底板綁扎鋼筋網片→澆筑混凝土→墻體鋼筋網片綁扎及澆筑混凝土→預制樓板澆筑及封頂處理→做管道預留→加蓋泵房→管道連接。目前在八堡飯店位置有當地鄉鎮廢棄使用的泵站1座,若條件允許,首先考慮將該泵站加以改造使用。

4.2給排水施工

給水管道施工全線長約1 200 m,使用DN250 PE給水管。其施工順序為挖溝槽→管道安裝→部分回填→試壓→敷設標志樁→全部回填。同時,目前計劃水源及泵站在公路北側,計劃使用頂管工藝穿越公路。排水管道鋪設通過改造目前基地南側U型渠進行,U型渠穿越基地及翁金公路將水排入新塘河,目前有穿越翁金公路管道可供利用。

DST體系又分為兩個部分。首先,印度科技部建立了16個區域精密設備中心(RSIC),專門在該國各地區開展大型儀器設備共享。通常這些RSIC依附于現有的高校或研究機構,其用戶對象可以是研究人員和大學生,也可以是各類相關企業。其次是由印度科技部科學工程研究理事會(SERC)管理的大型儀器設備共享機構。該理事會根據國家總體科研現狀及科研院所的研究水平對各單位提出的儀器設備共享申請進行審批。

4.3監控點設置

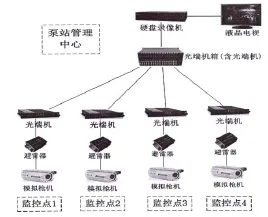

根據前端監控點分布情況,采用搭建光纖傳輸通道連接監控點與泵站管理中心集中存儲、集中管理,在泵站管理中心即可直接看到灌溉點設備運行情況和現場定向影像,系統結構如圖1。

圖1

監控點主要由攝像機、避雷針、二合一避雷針、設備箱、視頻線、控制線、電源線等組成,在電源處需并聯安裝一個單相電源避雷器。另外要包括防雷電網、立桿、線纜敷設等土建工程。

設備采用模擬攝像機,能采集清晰的視頻,需要敷設電源線接入交流電;為避免交流電網引入雷電或強電流對設備造成的傷害,系統中設備電源線上需要嚴密的防雷措施;如系統需要埋設良好的接地裝置,接地電阻應盡量小于4Ω。

4.4智能灌溉控制系統結構

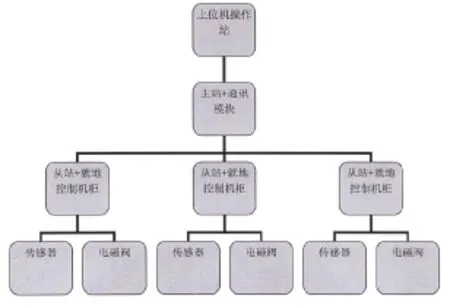

智能灌溉控制系統分為4個部分:

①現場級傳感器采集及電磁閥控制;②從站采集控制器及現場就地控制機柜;③主站采集控制器及以太網通訊模塊;④上位機操作控制室。結構圖如圖2所示。

圖2 智能灌溉系統結構圖

智能灌溉控制系統說明。本系統采用西門子S7-200系列PLC作為中央處理單元,配合相應DI、DO、AI擴展模塊,進行數據采集,以及相應電磁閥的控制,同時將數據通過自帶通訊口進行數據有線傳送,將從站現場采集器采集的大棚溫度、光照強度、土壤濕度、閥門開關、管線壓力等數據遠程傳送到主站PLC,主站PLC通過以太網擴展模塊與中央控制室通訊,中央控制室人員通過現場傳輸過來的數據進行分析、判斷,然后進行區域內的閥門開啟與關閉,中央控制室首先下達控制命令到主站,主站通過RS485總線與從站PLC通訊,從站響應主站下達的命令,相應區域電磁閥動作,進行灌溉。

5 項目預期效益分析

為了確保本控制系統能安全、可靠的運行,進一步提高控制及管理的水平,作為電磁閥遠程控制具備并能完成以下功能:①分區輪灌,不同區域錯峰灌溉,這樣一來就避免造成主管網供水壓力不足,影響滴灌效果。②滴灌時間可設置,當滴灌時間設置過大,雖然滴灌時間未到,但是土壤濕度已超上限,此時顯示土壤濕度超上限報警,并自動關閉電磁閥,以達到土壤過濕自動保護作用。③對于采集來的溫度、土壤濕度、大棚溫度,光照強度等進行實時記錄,達到設定報警值時,顯示報警信息,以方便操控人員進行正確的判斷處理。④分區現場安置控制機柜,可以進行片區內就地/遠程切換,控制柜上安置電磁閥控制按鈕,控制電磁閥的開啟和關閉,達到就地手動控制滴灌的效果。⑤數據記錄,以方便用戶對片區滴灌時間、當地氣溫、當時濕度、當時光照度等進行記錄,為優質合理灌溉提供數據分析依據。⑥強大的報表功能,能夠方便用戶進行各種數據的分析及統計。⑦設置多等級用戶,普通用戶僅能查看片區上傳來的數據,操作員可以進行滴灌時間的設定、片區電磁閥開啟與關閉等,保證控制系統的安全。鹽官示范基地建設,將對生態、社會和經濟3個方面產生積極的影響。

該智能節水灌溉自動控制系統的建設,充分利用老滬杭路旁的新塘河作為灌溉水源,最大限度的節約灌溉用水,提高水資源的利用率;智能灌溉系統具有灌水強度低的特點,可有效控制肥料和水土流失;同時可以采集土壤溫度及濕度等進行正確的提示,有效保護土地資源,減少環境污染,極大的改善示范基地建設區生產、生活和環境面貌。本項目建設利用智能節水灌溉自動控制系統,以節水、節能農業(苗木)作為發展方向,堅持可持續發展戰略,發揮新型農業(苗木)示范作用,節約能源,減少農藥使用。

隨著全球性水資源供需矛盾的日益加劇,世界各國,特別是發達國家都把發展節水高效農業作為農業可持續發展的重要措施。本項目應用推廣,堅持了可持續發展戰略原則,改善了傳統農業(苗木)灌溉技術推廣方式,提高灌溉管理水平,是實現農業(苗木)高新技術產業化的有效途徑。

6 結束語

智能灌溉自動控制模式與人工控制模式相比,具有節省水、肥、能量、殺蟲劑、人工等優點,并可基本消除在灌溉過程中人為因素造成的不利影響,提高操作的準確性,有利于灌溉過程的科學管理和先進灌溉技術的推廣。同時通過灌溉控制器適時、適量地灌水,提高農作物產量,有利于我國廣大農村勞動力的轉移和農村經濟結構的調整,同時,對環境保護也起到一定的作用。另外,對于提高農民的文化素質,綠色環保意識,利用節水項目農業改造傳統農業灌溉,增強農業后勁,增加農民收入和農村穩定都具有重要的作用,同時為與國際接軌奠定了良好基礎。

[1]浙江省水利水電建筑工程預算定額(2010年)[Z].

[2]浙江省水利水電工程施工機械臺班費定額(2010年)[Z].

[3]浙江省水利水電工程設計概(預)算編制規定(2010年)[Z].

[4]水利水電工程設計工程量計算規定[Z].

[5]浙江省水利廳,浙江省發展和改革委員會,浙江省財政廳.關于調整浙江省水利建設工程人工預算單價的通知(浙水建〔2012〕49號)[Z].

S274.2

B

1672-5387(2016)05-0049-03

10.13599/j.cnki.11-5130.2016.05.017

2016-04-01

朱嫻嫻(1969-),女,高級工程師,研究方向:水利水電工程。