合肥市制造業競爭力分析

肖 紅

(安徽科技學院財經學院,安徽 鳳陽 233100)

1 引言

安徽省作為中部地區的重要省份,地理位置優越,經濟基礎條件好,在促進中部地區崛起中發揮著重要作用。合肥市作為安徽省的省會,同時也是皖江城市帶承接產業轉移示范區的中心,是重要的產業轉移承接地。制造業帶動經濟發展已成為合肥市的發展戰略,為此合肥市提出“大湖名城、創新高地”作為城市的標簽。合肥市制造業能否抓住機遇加快發展,直接關系到皖江示范區乃至整個安徽省經濟發展的大局。本文將對合肥市制造業競爭力進行一些分析。

2 問題的提出

產業競爭力的高低,直接反映了一個國家或地區的總體經濟實力。對產業競爭力的研究并不是一個新領域,早有大批的國內外學者對其進行了大量的研究。最早研究產業競爭力的學者是波特(Michael E.Porter),他提出的“國家鉆石”模型認為,產業競爭力是產業所具有的開拓市場、占領市場并以此獲得更多利潤的能力。波特從六個方面,即要素條件、需求條件、相關輔助產業、企業策略、結構和競爭、政府和機遇分析了決定產業競爭力的因素[1]。國內學者金碚認為,從結果的角度看,產業競爭力是該產業生產的產品在市場上的占有份額;從原因的角度看,產業競爭力是一切有助于產業開拓市場、占有市場從而獲得利潤的因素的綜合。王燕等認為,產業競爭力是某一國家或地區的某一特定產業在參與國內外競爭中,對生產要素和資源的高效配置,以及在提高生產效率、滿足市場需求和持續獲利等方面的綜合能力[2]。

雖然不同的學者從不同的角度對產業競爭力進行了不同的定義,但綜合來看,筆者認為,所謂產業競爭力是指某個國家或某個地區的同類產業在優化資源配置、提高資源利用效率、提高產品市場競爭力及提高產業獲利能力等方面的綜合能力。

自2010年皖江示范區發展規劃被國務院正式批復以來,合肥市作為皖江城市帶一軸兩翼中的軸心城市,制造業發展迅速,但合肥市制造業發展中仍然存在著規模偏小、技術水平低、創新能力不強等制約制造業發展的問題。本文以合肥市的統計數據為基礎,運用比較常用的因子分析法,對合肥市制造業競爭力進行分析與評價,以期在中部崛起及皖江城市帶承接產業轉移發展的機遇期,為合肥市乃至安徽省制造業進一步加快發展提供一定的參考。

3 數據來源及模型設定與分析

本文以《合肥市統計年鑒-2014》中的數據為基礎,收集了合肥市規模以上工業(年主營業務收入2000萬元以上)的37個細分行業的相關數據資料,構建了制造業競爭力評價指標體系。由于統計年鑒數據的滯后性,2014年年鑒收錄的是2013年的具體數據。

本文采用因子分析法對合肥市制造業競爭力進行分析評價,因子分析是一種簡化變量的實證分析方法,通過降維將一系列多個變量減少為少數幾個變量,即幾個公因子,從而用這幾個有代表性的公共因子來代替原來所有變量的絕大部分信息。本文借鑒張先榮等分析制造業競爭力的指標體系構建方法,并根據數據的可得性選取19個指標構建了制造業競爭力評價指標體系,如表1所示[3]:

表1 制造業競爭力評價指標體系

其中資產總額(千元)、企業單位數(個)、從業人員平均人數(人)、利潤總額(千元)、總資產貢獻率(%)、工業總產值(千元)、工業銷售產值(千元)、流動資產周轉率(次/年)、產銷率(%)、出口交貨值(千元)均是從統計年鑒中直接查得,其他指標均是通過公式計算得到。如:

產業人均裝備水平(千元/人)=產業固定資產凈值/產業職工人數×100%

產業平均規模指數(%)=產業資產總值/企業單位數×100%

設備新度系數(%)=固定資產凈值/固定資產原值×100%

工業成本費用利潤率 (%)=利潤總額/(營業成本+營業稅金及附加+營業費用+管理費用+財務費用)×100%

主營業務利潤率(%)=(主營業務收入-主營業務收入成本-主營業務稅金及附加)/主營業務收入×100%

市場占有率(%)=產業主營業務收入/全國主營業務收入×100%

資產負債率(%)=負債總額/資產總額×100%

流動比率 (%)=流動資產總額/流動負債總額×100%

市場優化指數 (%)=(產業主營業務收入/全國主營業務收入)/(產業總產值/全國總產值)×100%

本文利用SPSS21.0對合肥市規模以上工業的37個細分行業的19個指標進行因子分析,按照特征根大于1的原則提取6個公因子,這6個公因子解釋了原來所有變量81.00%的信息,表明信息丟失較少,基本可以代表原來的變量。其中KMO的檢驗結果如表2所示:

表2 KMO和Bartlett的檢驗結果

由表2可知,KMO的值大于0.5,表明適合作因子分析。其中Sig的值小于0.05,從而否定原相關系數矩陣為單位矩陣的原假設,表明原變量之間存在較強的線性相關關系,適合進行因子分析。為了比較分析,本文采用旋轉后的因子累計方差貢獻率作為參考權重,結果見表3。由表3可知公因子1累計方差貢獻率最高達到33.89%,公因子2的累計方差貢獻率為12.23%,公因子3的累計方差貢獻率為10.96%,公因子4的累計方差貢獻率為9.1%,公因子5的方差貢獻率為8.77%,公因子6的方差貢獻率為6.05%。

根據各公因子的方差貢獻率和各因子的載荷系數,構建產業競爭力測度模型如下:

FJ=0.33892F1J+0.12230F2J+0.10960F3J+0.09103F4J+0.08766F5J+0.06050F6J

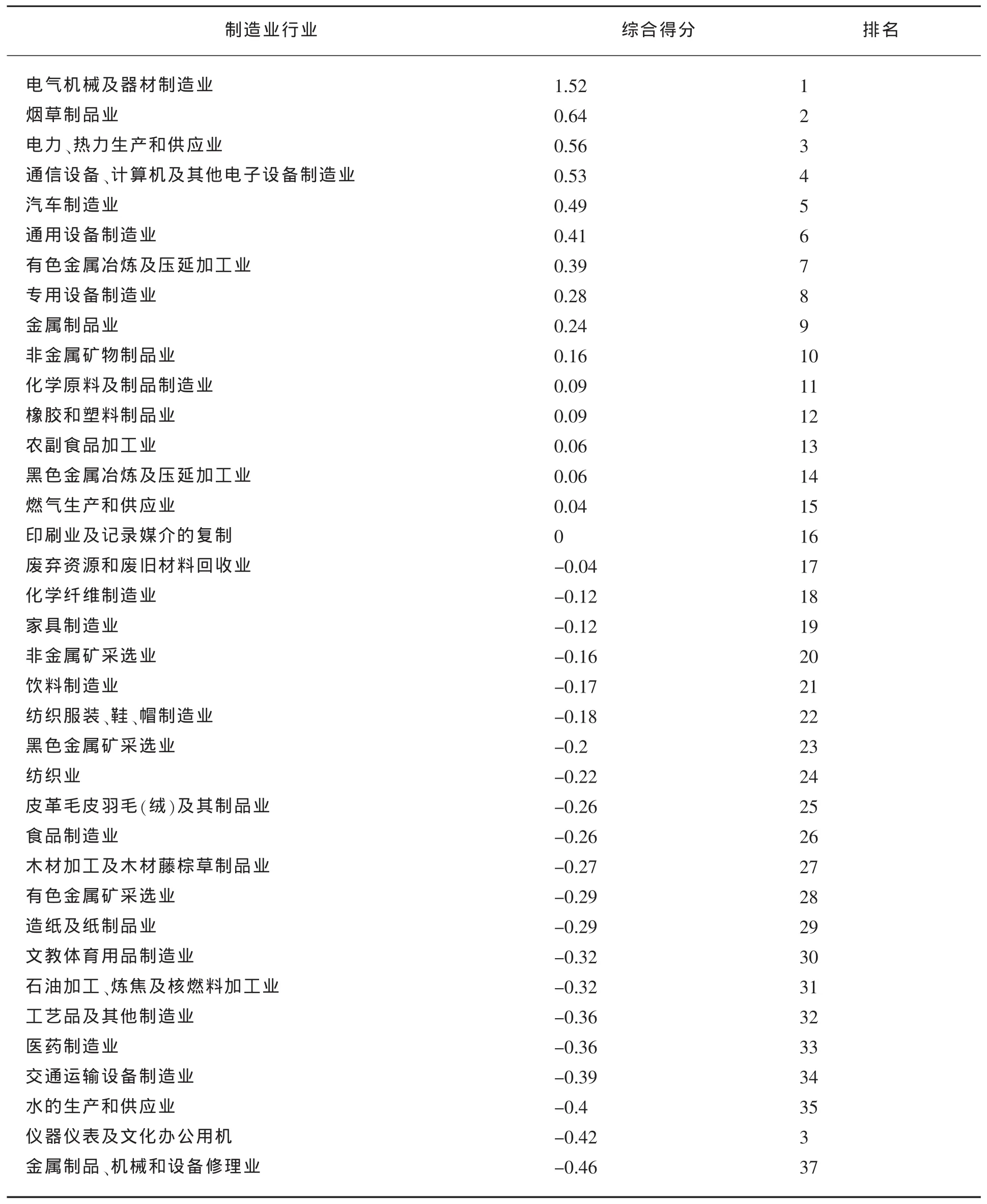

其中,FJ(J=1,2,3…37)表示產業 J的綜合競爭 力 ,F1j,F2j,F3j,F4j,F5j,F6j分 別 表 示 產 業 J 在 主因子1,2,3,4,5,6上的得分。式中的系數分別是旋轉后因子方差的貢獻率(見表3)。利用SPSS21.0軟件中的因子分析功能,得出合肥市規模以上制造業競爭力綜合得分及排名如表4所示。

表3 解釋的總方差表

表4 合肥市制造業綜合競爭力得分及排名

4 結論與建議

從表4可以看出,合肥市規模以上制造業行業綜合競爭力排名總體不高,位列前十位的制造業行業分別是電氣機械及器材制造業,煙草制品業,電力、熱力生產和供應業,通信設備、計算機及其他電子設備制造業,汽車制造業,通用設備制造業,有色金屬冶煉及壓延加工業,專用設備制造業,金屬制品業,非金屬礦物制品業。高技術制造業中的醫藥制造業、儀器儀表及文化辦公用機械制造業均排名比較靠后。傳統的勞動密集型產業,如紡織業、食品制造業均排名在30位左右,逐漸喪失了其優勢地位。

4.1 從上表的綜合得分排名來看,位列前10位的產業中,除了煙草制品業,其它均是資本、技術、勞動密集型產業。9個產業工業總產值之和占所有37個分類行業工業總產值總和的66%,說明這些產業實力雄厚,具有較強的競爭力。其中,電氣機械及器材制造業,有色金屬冶煉及壓延加工業,汽車制造業,通信設備、計算機及其他電子設備制造業,作為合肥市的主導產業,是合肥市經濟發展的支柱,也是整個安徽省制造業發展的關鍵。合肥的家用電器行業發展迅速,基本形成了集家用電器整機生產、研發、銷售和物流配送為一體的家用電器生產基地,如合肥市經開區聚集了像長虹、美菱等一批國內外知名的家用電器企業。2013年合肥市家用電器增加值為331.39億元,比上年增長9.2%。汽車產業中合肥的江淮汽車股份有限公司發展勢頭強勁,是合肥市乃至安徽省的汽車龍頭企業,帶動了整個汽車產業的發展。2013年汽車及零部件產業增加值為155.59億元,比上年增長5.9%。

4.2 作為合肥市高技術制造業中的醫藥產業、儀器儀表及文化辦公用機械制造業雖然近幾年發展受到普遍重視,在提高技術水平方面的投入不斷加強。如2013年末醫藥制造業、儀器儀表及文化辦公用機械制造業研發經費支出總規模分別達到23234.1萬元和22980.6萬元,研發經費投入強度分別達到5.44%和1.04%。但從綜合競爭力排名來看仍然不高,分別排在第33位和第36位,發展相對遲緩。今后一段時間應該著力提升產業的科技水平和創新能力,進一步提高研發投入強度,優化企業投資環境,加快形成醫藥制造業等產業集群,實現高技術產業集群式發展。

4.3 加快發展壯大優勢產業,轉型發展傳統勞動密集型產業。從表4可以看出,合肥市的優勢產業中大部分是裝備制造業,如排名第1位的電氣機械及器材制造業,排名第4位的通信設備、計算機及其他電子設備制造業,排名第6位的通用設備制造業,排名第8位的專用設備制造業,排名第9位的金屬制品業,這與合肥市實施的制造業帶動經濟發展的戰略,走創新型發展道路是分不開的。對于這些優勢產業,政府應進一步加大產業扶持力度,創新產業轉移模式,科學有效承接東部地區相關產業轉移,尤其是要注重上下游產業的承接和轉移,拉伸產業鏈條,壯大產業集群,加強與省內其它地區及省外長三角及中部等地區的合作,尋找利益共同點,提升合肥市的高端裝備制造業發展水平[4]。對于傳統的勞動密集型產業,如家具制造業、紡織業、食品制造業競爭力明顯落后,分別排名第19位,第24位和第26位。這種現象與合肥市的這些產業大多規模較小,技術相對落后,缺乏專業的人才,產品附加價值低有關。要提升這些產業的綜合競爭力應該從整合產業結構,實現企業優化重組,加快培養和引進專業化的人才,提高產業技術水平及產品附加值入手。

[1] 邁克爾·波特.國家競爭優勢[M].北京:華夏出版社,2002:85.

[2] 楊華,歐陽墨馨.裝備制造業競爭力評價文獻綜述[J].經營與管理,2014,(8):99.

[3] 張先榮.基于因子分析法的安徽省制造業競爭力分析[J].社科論壇,2009,(10):147-148.

[4] 胡偉,余瑩瑩.安徽省裝備制造業發展的現狀及對策研究[J].中國制造業信息化,2012,(5):14-19.