不同藥劑對葉蟬的防治效果的影響

張如標,王東明,潘 勇,吳定邦,周 艷,馬 勇

(江蘇省建湖縣植保植檢站,江蘇建湖 224700)

?

不同藥劑對葉蟬的防治效果的影響

張如標,王東明,潘 勇,吳定邦,周 艷,馬 勇

(江蘇省建湖縣植保植檢站,江蘇建湖 224700)

[目的]篩選葉蟬的防治藥劑。[方法]通過小區試驗研究了4種藥劑對水稻葉蟬的防治效果。[結果] 40%噻蟲胺可濕性粉劑150 g/hm2和25%噻蟲嗪水分散劑180 g/hm2能達到對葉蟬的防治效果;50%吡蚜酮180 g/hm2在防治飛虱的同時,對葉蟬的兼治效果明顯;48%毒死蜱1 500 ml/hm2對葉蟬的防治效果較差,其用藥量需進一步研究。[結論]試驗結果對保障水稻安全生產及增產增收具有重要意義。

葉蟬;水稻;噻蟲胺;吡蚜酮;毒死蜱

葉蟬隸屬于半翅目(Hemiptera)葉蟬科(Cicadellidae)。據統計,葉蟬可分為40個亞種,全世界已知近2萬種,我國已知近1 000種,廣泛分布于世界各地[1],是農業上的重要害蟲,危害禾谷類、蔬菜、果樹和林木[2-6]。葉蟬和稻飛虱、稻縱卷葉螟、稻象甲是江蘇省水稻田常見的蟲害,但稻田蟲害防治主要集中在稻飛虱、稻縱卷葉螟和稻象甲等主要害蟲上,對葉蟬一般進行兼治,單獨防治情況很少。目前,江蘇為害水稻的葉蟬主要有黑尾葉蟬和大青葉蟬2種,水稻穗期大量發生且有逐年加重趨勢。葉蟬不僅直接危害水稻,還能通過取食傳播多種病毒[7]。黑尾葉蟬取食和產卵時刺傷莖葉、穎殼,破壞輸導組織,受害處呈棕褐色條斑,被害稻苗葉尖枯黃,嚴重時全株枯死,后期危害穗部,造成半枯穗或秕粒。同時,還可傳播水稻東格魯球狀病毒、水稻矮縮病毒、水稻黃葉病毒、水稻瘤矮病毒、水稻簇矮病毒、水稻黃萎病毒、齒葉矮縮病毒等,水稻東格魯病和齒葉矮縮病感染可造成水稻產量損失10%[8],發生嚴重年份造成的產量損失更大。目前江蘇地區葉蟬對水稻的危害并不嚴重,在防治時可以兼治,但篩選出可以有效防治葉蟬的藥劑,在葉蟬大發生年份進行推廣使用,對保障水稻安全生長、增產增收具有重要意義。為此,筆者研究了幾種不同藥劑對葉蟬的防治效果,旨在為水稻葉蟬防治提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1供試藥劑。40%噻蟲胺可濕性粉劑(江蘇南京惠宇農化公司);25%噻蟲嗪水分散劑(江蘇綠葉農化公司);50%吡蚜酮(江蘇克勝集團股份有限公司);48%毒死蜱(江蘇輝豐農化股份有限公司)。

1.1.2供試植物。供試水稻品種為淮稻5號。試驗于2013年在江蘇省建湖縣建陽鎮金橋村進行,栽培方式為手栽秧,于2013年7 月5日栽插,水稻密度均勻,株行距14 cm×30 cm。試驗用藥時水稻正處于分蘗期,長勢與大面積無明顯差異。試驗田地勢平坦,土壤類型為粘土,pH 7.2,肥力中等。

1.2 試驗設計試驗共設7個處理和1個對照,分別為40%噻蟲胺可濕性粉劑150 g/hm2(A)、40%噻蟲胺可濕性粉劑225 g/hm2(B)、40%噻蟲胺可濕性粉劑300 g/hm2(C)、25%噻蟲嗪水分散劑180 g/hm2(D)、25%噻蟲嗪水分散劑240 g/hm2(E)、50%吡蚜酮300 g/hm2(F)、48%毒死蜱1 500 ml/hm2(G)、和清水空白對照(CK)。每個處理面積為133 m2,各處理隨機區組排列。

1.3 施藥方法于8月18日調查藥前葉蟬基數,8月19日葉蟬低齡若蟲盛發期施藥1次,藥后3、7、15 d各調查一次。施藥時風速為3~5級,溫度33 ℃,采用手動噴霧器均勻噴霧,側重施藥于水稻下部。采用二次稀釋法配制藥液,對水量450 kg/hm2,混勻后對準稻株均勻噴霧,同時田間保持3~5 cm水層5~7 d。

1.4 調查方法每小區采用平行跳躍線法隨機調查9點,每點拍打5穴,將葉蟬拍落在白瓷盆內,統計盆內葉蟬活蟲種類和數量。在試驗前(8月18日)和施藥后3 d(8月22日)、7 d(8月26日)、15 d(9月2日)各調查一次,計算校正防效。

蟲口減退率(%)=(藥前蟲口基數-藥后殘蟲量)/藥前蟲口基數×100

校正防效(%)=(處理區蟲口減退率-對照區蟲口減退率)/(1-對照區蟲口減退率)×100

2 結果與分析

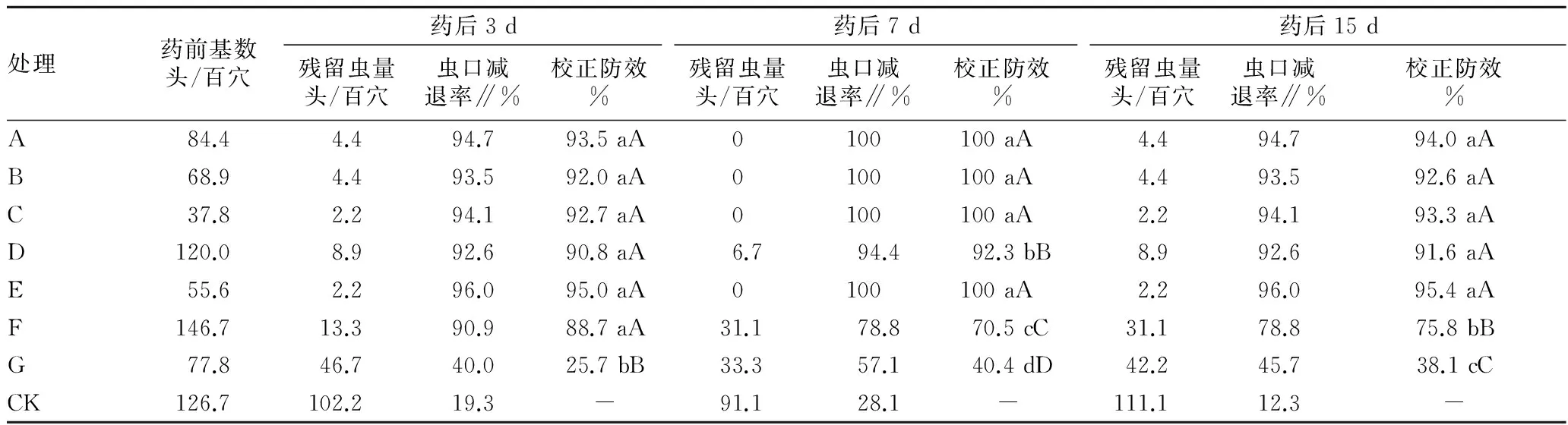

2.1 不同藥劑處理對葉蟬若蟲的影響從表1可知,噻蟲胺可濕性粉劑、噻蟲嗪水分散劑、吡蚜酮3種藥劑6個處理對葉蟬若蟲的防治效果較好,藥后3、7、15 d的調查,不同用藥量5種處理的校正防效均達到90%以上;毒死蜱藥后3 d的校正防效僅為52.6%,防效遠低于其他處理,藥后7 d防效大幅度上升,但后期防效有所下降。噻蟲胺、噻蟲嗪和吡蚜酮藥劑對葉蟬若蟲有很好的速殺性和藥效的持續性;毒死蜱在防治葉蟬若蟲時需適當加大用藥量,同時后期要注意田間蟲情,及時補治。40%噻蟲胺可濕性粉劑150 g/hm2和25%噻蟲嗪水分散劑180 g/hm22個處理對葉蟬若蟲的防治效果較好,說明2種藥劑在低用藥量時對葉蟬若蟲的防治效果就很明顯。

表1 不同藥劑處理對葉蟬若蟲的影響

注:同列數據后不同大、小寫字母分別表示處理間在0.01、0.05水平差異顯著。

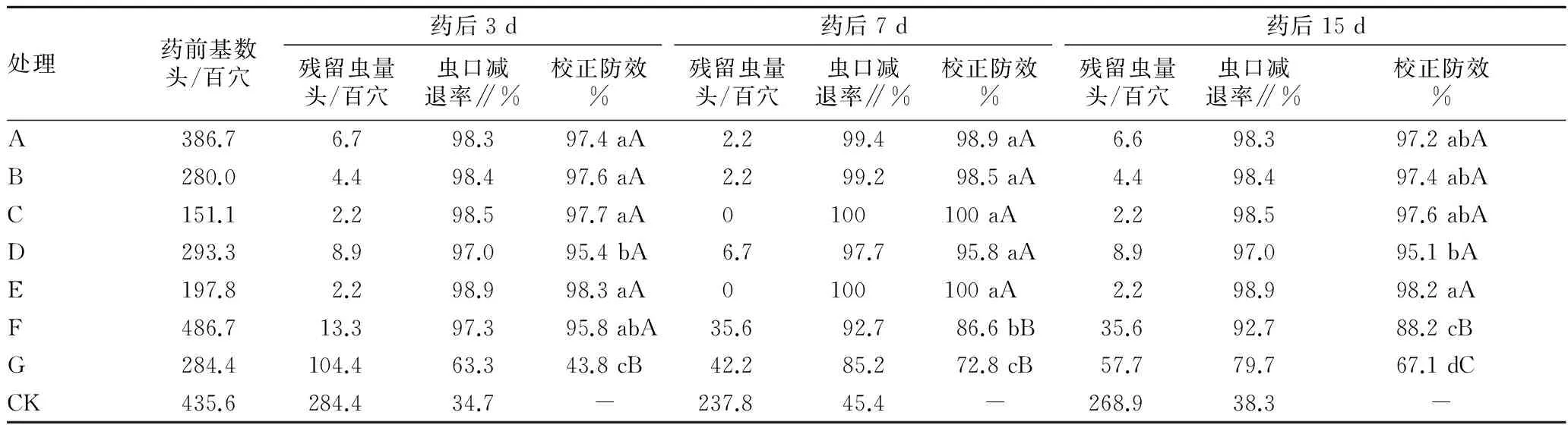

2.2 不同藥劑處理對葉蟬成蟲的影響從表2可知,噻蟲胺可濕性粉劑和噻蟲嗪水分散劑5種處理防效均呈先上升后下降的趨勢,校正防效均在90%以上,其中藥后7 d 40%噻蟲胺可濕性粉劑3種處理和25%噻蟲嗪水分散劑240 g/hm2處理的防效均達到100%。25%噻蟲嗪水分散劑對葉蟬成蟲的防效隨著用藥量的增加呈上升的趨勢。48%毒死蜱1 500 ml/hm2處理對葉蟬成蟲的防治效果最差。統計分析表明,3次調查不同藥劑處理對葉蟬成蟲校正防效的影響均達到顯著差異(F3d=304.19,F7d=526.05,F15d=176.10,F0.05=3.00,F0.01=4.82)。

表2 不同藥劑處理對葉蟬成蟲的影響

注:同列數據后不同大、小寫字母分別表示處理間在0.01、0.05水平差異顯著。

2.3 不同藥劑處理對葉蟬總蟲量的影響從表3可知,藥后3 d 40%噻蟲胺可濕性粉劑、25%噻蟲嗪水分散劑和50%吡蚜酮藥劑6個處理對葉蟬的校正防效均在95%以上,具有較好的速殺性;藥后7 d和藥后15 d 40%噻蟲胺可濕性粉劑和25%噻蟲嗪水分散劑5個處理的防效仍在95%以上,噻蟲胺和噻蟲嗪藥效的持續性優于目前市場上常見藥劑吡蚜酮和毒死蜱。40%噻蟲胺可濕性粉劑300 g/hm2和25%噻蟲嗪水分散劑240 g/hm2處理對葉蟬的防治效果最優,但與40%噻

表3 不同藥劑處理對葉蟬總蟲量的影響

注:同列數據后不同大、小寫字母分別表示處理間在0.01、0.05水平差異顯著。

蟲胺可濕性粉劑150 g/hm2、40%噻蟲胺可濕性粉劑225 g/hm2和25%噻蟲嗪水分散劑180 g/hm2處理的防效相差不大,表明低用藥量的噻蟲胺和噻蟲嗪對葉蟬的防效就已經很好,其最低用藥量還需進一步研究。毒死蜱對葉蟬的速殺性和持續性顯著低于噻蟲胺、噻蟲胺和吡蚜酮處理。統計分析表明,3次調查不同藥劑處理對葉蟬成蟲校正防效的影響均達到顯著差異(F3d=1 363.57,F7d=84.96,F15d=263.56,F0.05=3.00,F0.01=4.82)。

3 結論與討論

葉蟬作為稻田常見的害蟲,在水稻生長前期能傳播多種病毒病[7-8],在水稻灌漿期能上升至穗部吸漿為害,如發生量較大且不及時防治,可導致“煤污病”發生,增加水稻秕谷率,降低千粒重。嚴重為害田塊水稻稻穗煤污病發病率可達100%,秕谷率達8.08%~10.04%,千粒重比正常田塊降低5.7%,可造成產量損失10%以上[9]。陸阿華等[10]研究認為,10%醚菊酯懸浮劑對黑尾葉蟬速效性好、持效期長,防治效果優異,是防治黑尾葉蟬的理想殺蟲劑, 而25%吡蚜·毒死蜱可濕性粉劑對黑尾葉蟬具有一定的防治效果,可提高用藥劑量作進一步試驗。

在該試驗條件下研究認為,40%噻蟲胺可濕性粉劑和25%噻蟲嗪水分散劑各個處理對葉蟬不同時期的防效均在95%以上,防效優于50%吡蚜酮180 g/hm2和48%毒死蜱1 500 ml/hm2。50%吡蚜酮180 g/hm2在同時防治稻飛虱和葉蟬時具有一定的優勢。48%毒死蜱1 500 ml/hm2處理對葉蟬的防治效果最差。不同藥劑對若蟲和成蟲的防治效果表現為:25%噻蟲嗪水分散劑240 g/hm2>40%噻蟲胺可濕性粉劑300 g/hm2> 40%噻蟲胺可濕性粉劑225 g/hm2>40%噻蟲胺可濕性粉劑150 g/hm2>25%噻蟲嗪水分散劑180 g/hm2>50%吡蚜酮180 g/hm2>48%毒死蜱1 500 ml/hm2。其中40%噻蟲胺可濕性粉劑和25%噻蟲嗪水分散劑的防效隨著用藥量的提高,但其防效上升幅度有限,低用藥量就能達到較好的防治效果,其最低用藥量還需進一步研究。該試驗結果表明,40%噻蟲胺可濕性粉劑150 g/hm2和25%噻蟲嗪水分散劑180 g/hm2對葉蟬防治效果較好;50%吡蚜酮180 g/hm2在防治飛虱的同時,對葉蟬的兼治效果明顯;48%毒死蜱1 500 ml/hm2對葉蟬的防治效果較差,其用藥量需進一步研究。

[1] 孫畫婳,楊廷廷,孫長海,等.江蘇葉蟬3種新紀錄種昆蟲(半翅目:葉蟬科)[J].江蘇農業科學,2013,41(1):322-323.

[2] 張治科,楊彩霞,徐世才,等.4種藥劑對甘草小綠葉蟬的防效評價[J].農藥,2008, 47(1):64-65.

[3] 伊龍,朱麗得孜·艾山,李勤,等.新疆東疆玉米地葉蟬及其卵寄生蜂資源調查[J].新疆農業科學,2013,50(2):325-333.

[4] 濮小英,馮光明.兩種殺蟲真菌制劑對茶小綠葉蟬的田間防效評價[J].應用生態學報,2004,15(4):619-622.

[5] 孫春來,陸曉峰.幾種低毒殺蟲劑防治水稻穗部害蟲藥效試驗[J].農藥科學與管理,2013,34(4):61-62.

[6] 李子忠,曹巍,李建達.危害柳樹的葉蟬1新種(半翅目:葉蟬科:片角葉蟬亞科)[J].林業科學,2010,46(10):89-90.

[7] WILSON T M A,DAVIES J W.New roads to cropprotection against viruses[J].Outlook On Agriculture,1994,23(1):31-39.

[8] 戴懷仁,倪林.黑尾葉蟬對寄主選擇性及機理初步研究[J].湖北農業科學,2011,50(19):3349-3351.

[9] 孫春來,陸曉峰.幾種低毒殺蟲劑防治水稻穗部害蟲藥效試驗[J].農藥科學與管理,2013,34(4):61-62.

[10] 陸阿華,金建國.不同殺蟲劑防治水稻黑尾葉蟬田間藥效試驗[J].上海農業科技,2012(1):118.

Control Efficiency of Different Reagents on Leafhoppers

ZHANG Ru-biao, WANG Dong-ming, PAN Yong et al

(Jianhu Station of Plant Protection and Quarantine, Jianhu, Jiangsu 224700)

[Objective] The aim was to screen out controlling regents for leafhoppers. [Method] Control efficiencies of four reagents on rice leafhoppers were studied through plot test. [Result] 40% Clothianidin WP 150 g/hm2and 25% Thiamethoxam aqueous dispersant could control leafhoppers effectively; 50% Pymetrozine 180 g/hm2could control plant hoppers and leafhoppers at the same time; 48% Chlorphrifos 1 500 ml/hm2had bad control effect on leafhoppers, and the dosage needed further study. [Conclusion] The results have important significance for ensuring safe production and increasing yield of rice.

Leafhoppers; Rice; Clothianidin; Pymetrozine; Chlorphrifos

張如標(1987-),男,江蘇建湖人,助理農藝師,碩士,從事病蟲測報和植物保護研究。

2014-12-11

S 435.112+.9

A

0517-6611(2015)04-141-03