風機基礎的連接特性分析及加固

陳春華

(中國能源建設集團云南省電力設計院有限公司,昆明 650051)

0 前言

為獲得穩(wěn)定、充足的風能,需要通過塔筒將風力發(fā)電機組(以下簡稱風機)支撐在高度為50~100 m 的高空。塔筒與基礎連接的方式一般是在基礎中預埋基礎環(huán),然后采用法蘭進行連接。風機基礎屬于鋼—混凝土組合結構,在不同方向風荷載的往復作用下,其受力特性十分復雜,尤其是基礎環(huán)與鋼筋混凝土基礎之間的細部連接,更為復雜。目前風機基礎雖然有專門的設計規(guī)范,但并未涉及基礎環(huán)連接細部的設計方法[1],以下討論某工程,由于連接部位的質(zhì)量問題,使基礎環(huán)產(chǎn)生了過大的位移,進行加固處理的方法。

1 工程概況

某風電場位于云南西部山區(qū),海拔在2 300 m~2 800 m 之間,場區(qū)面積約18.0 km2,共安裝26 臺單機容量為1.5 MW 的風機。風機輪轂高度為65 m,塔架為鋼塔筒。地基持力層為強風化和中風化灰?guī)r,地基承載力特征值為300 kPa。基礎采用擴展式鋼筋混凝土基礎,混凝土強度等級C35,鋼筋強度等級HRB400。基礎斷面見圖1。

圖1 風機基礎斷面圖

3 臺風機基礎環(huán)與混凝土臺柱之間產(chǎn)生了不同程度的相對位移,臺柱頂面基礎環(huán)附近混凝土出現(xiàn)裂紋、松動和破裂現(xiàn)象。為尋求安全的加固方案,對基礎環(huán)的錨固機理及受力特性進行了以下研究。

2 基礎環(huán)與混凝土連接特性

2.1 基礎環(huán)的錨固機理

在目前的風機基礎結構設計中,基本都在基礎環(huán)底部設端板、在環(huán)壁開孔中架設穿孔鋼筋等剪力構件,同時在臺柱周圍設置環(huán)向箍筋提高混凝土對鋼環(huán)的約束作用,從而加強鋼環(huán)在混凝土中的錨固作用,見圖1。

在風機基礎中,混凝土對鋼環(huán)的錨固作用,由以下幾部分組成:混凝土中的水泥凝膠體在型鋼表面產(chǎn)生的吸附力或者化學粘結力,其抗剪強度取決于水泥的性能和型鋼表面的粗糙程度;周圍混凝土對型鋼的摩阻力,它取決于混凝土發(fā)生收縮或者在荷載作用下對鋼環(huán)產(chǎn)生的法向壓應力,以及二者之間的摩擦系數(shù)等;型鋼表面粗糙不平與混凝土之間的機械咬合作用以及端板的抗剪力。

考慮相對錨固長度la/r 與混凝土強度ft,粘結強度可由公式(1)表達[5]:

在混凝土性能相同的條件下,要提高粘結強度,需要增加基礎環(huán)的埋置深度或者在鋼板表面采取加強措施,如設置抗剪連接件。

研究表明[3-4],鋼環(huán)與混凝土之間的粘結滑移主要分為三個特征階段:無滑移階段、上升階段和下降階段。在無滑移階段,由受力端區(qū)域的化學粘結力抵抗外荷載,當交界面上的化學粘結力被剪斷,形成內(nèi)裂縫,即出現(xiàn)相對滑移,進入上升階段。上升階段前期,受力端附近區(qū)域存在相對滑移,此處粘結應力主要是摩擦阻力,其余未產(chǎn)生相對滑移的區(qū)域主要是化學粘結力。隨著荷載的增加,基礎環(huán)與混凝土之間的化學粘結力逐漸減弱,滑移逐步向鋼環(huán)錨固端發(fā)展,此時受力端交界面上混凝土的開裂促進了粘結滑移的發(fā)展,當達到峰值應力時,進入下降段,荷載達到粘結破壞的極限荷載,相對滑動進一步滲透,化學粘結力徹底喪失,承載能力突然下降,滑移速度加快,最后發(fā)生粘結錨固破壞。

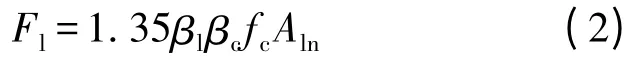

除了粘結強度外,端板也可以有效約束混凝土與鋼環(huán)之間的相對滑移。端板與混凝土之間的受拔承載力主要取決于混凝土的局部抗壓強度。端板處局部受壓承載力可參照《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010-2010)計算,見公式(2)[5-6]:

式中各參數(shù)意義詳見規(guī)范6.6.1 條。

2.2 基礎環(huán)附近鋼筋混凝土受力

對某1.5 MW 風機基礎進行了三維非線性有限元分析,并考慮了基礎環(huán)與混凝土之間的接觸[2]。分析結果顯示,上風側基礎環(huán)端板下方存在局部拉應力區(qū),最大值為7.66 MPa,但范圍較小;在下風側基礎環(huán)附近均為壓應力,其中端板下方壓應力值較大,最大值達到-6.43 MPa。

正常使用工況下基礎環(huán)的接觸狀態(tài)(nearcontact 表示具有相互分離的趨勢,sliding 表示具有滑移的趨勢,sticking 表示處于粘著狀態(tài))。分析表明,上風向一側基礎環(huán)與外部混凝土脫開,上部最大脫開距離為0.02 mm,從上至下逐漸減小;基礎鋼環(huán)上部與內(nèi)部混凝土脫開,最大脫開距離為0.01 mm,從上至下脫開距離逐漸減小。下風向一側基礎環(huán)下部與外側混凝土出現(xiàn)大面積的滑移現(xiàn)象。

通過鋼筋應力分析得出豎向鋼筋應力的分布情況為:在上風向一側與基礎環(huán)底同一標高處(圖1 中B、D 點)拉應力最大,達到85 MPa;其次是臺柱與底板交界處(圖1 中A 點),為48 MPa;再次為臺柱頂面(圖1 中E、C 點),為35 MPa,其余位置鋼筋應力較小。

3 風機基礎的加固措施

3.1 基礎異常原因分析

現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)異常的基礎混凝土多處呈蜂窩狀,骨料之間孔隙較多,為施工過程中混凝土振搗不密實所致。經(jīng)鉆芯取樣檢測,混凝土強度等級僅為C20~C25,未達到設計要求。從基礎環(huán)的錨固機理和受力特性分析,在質(zhì)量達標的前提下,基礎環(huán)的錨固深度是足夠的。出問題的原因在于混凝土強度和密實度未達到要求,基礎環(huán)與基礎之間的化學粘結力較弱而被剪斷,同時接觸面上摩阻力和咬合力也較小,不足以抵抗風荷載作用下產(chǎn)生的剪力。這樣,多余的剪力就要由基礎環(huán)的端板來承擔,在其附近的混凝土中產(chǎn)生很大的壓應力,使局部混凝土受壓破壞。此外,由于基礎環(huán)的遮擋,其下的混凝土質(zhì)量更難以保證,甚至可能存在空洞。在風荷載的反復作用下,沿接觸面的裂縫繼續(xù)發(fā)展,摩阻力進一步降低,端板附近的混凝土破壞范圍逐漸擴大,基礎環(huán)的位移也就不斷加大。

除臺柱頂面基礎環(huán)附近混凝土出現(xiàn)裂縫和剝離現(xiàn)象外,其他部位未發(fā)現(xiàn)貫穿性裂縫,在鋼筋應力較大的基礎環(huán)底部位置和臺柱與底板交界處也未產(chǎn)生裂縫開展的情況,由此判斷,基礎其他部位尚未遭到破壞,只對基礎環(huán)周圍進行加固處理。

3.2 基礎加固措施

用高強度灌漿材料充填基礎環(huán)周圍的裂縫,提高混凝土的強度和粘結能力。灌漿材料選用高強環(huán)氧樹脂,要求其固化后達到以下要求:

1)抗壓強度不低于35 MPa,抗拉強度不低于5 MPa;

2)樹脂能與基礎環(huán)和混凝土有效粘接;

3)具有一定的彈性和適應變形的能力,在擠壓作用下不發(fā)生脆性破壞;

4)固化時間不宜太長。

樹脂的添加物除固化劑、稀釋劑外,還需添加改性劑和填料。漿液灌注前先確定配方比例,然后根據(jù)配方做小樣實驗,配方達到設計要求后再進行施工。

基礎加固的施工工序為:施工準備→布孔、鉆孔→清孔→安裝灌漿塞、連接灌漿泵→灌漿→封面、整平。

灌漿完成后對基礎外露表面用環(huán)氧砂漿封閉,并粘貼碳纖維布保護。

經(jīng)過以上處理后,風機重新投入運行已有將近1 年時間,現(xiàn)場反映運行狀況良好,沒有出現(xiàn)再次開裂的情況。

4 結束語

風機基礎環(huán)與混凝土的連接是基礎設計的重點和難點,本文討論了基礎環(huán)的錨固機理和受力特性。由于基礎環(huán)附近受力十分復雜,對于缺乏經(jīng)驗的新型基礎,建議采用有限元法進行分析設計。本文提出采用化學灌漿法對病害風機基礎進行加固,取得較好的效果。

[1]風電機組地基基礎設計規(guī)定(試行)(FD003-2007)[S].北京:水利水電規(guī)劃設計總院,2007;32-38.

[2]張迪.風力發(fā)電機組基礎三維非線性有限元分析[D].華北水利水電學院,2011:15-25.

[3]劉燦,何益斌.勁性混凝土粘結性能的試驗研究[J].湖南大學學報,2002;29 (3):169-173.

[4]楊勇,趙鴻鐵,薛建陽,等.型鋼混凝土粘結—滑移本構關系理論分析[J].工業(yè)建筑,2002,32 (3):60-63.

[5]孔德偉.風機基礎鋼環(huán)與混凝土錨固機理分析與試驗[D].湖南科技大學,2012:12-15.

[6]混凝土結構設計規(guī)范(GB50010-2010) [S].北京:建筑工業(yè)出版社,2010:77-80.