思南讀書會——為作者找到讀者,為讀者找到書

文/本刊記者 劉莉娜

思南讀書會——為作者找到讀者,為讀者找到書

文/本刊記者劉莉娜

從復興路向西走,穿過重慶南路再向前走一段路,便是赫赫有名的思南路了。馬路兩側坐落著各式各樣的花園洋房,最為集中的當然莫過于思南公館,51棟歷史悠久的花園洋房,林林總總地矗立著聯排式建筑、外廊式建筑、新式里弄、花園里弄、現代公寓等許多建筑,使思南路有一種格外的寧靜與厚重。而這里的每一棟建筑,都可以對應若干歷史名人:當年,梅蘭芳、柳亞子都曾在此居住;曾虛白說,這里每天晚上“燈光耀目一直到深夜”;徐志摩、田漢、郁達夫、張若谷、葉圣陶、陳望道等,都曾在這里滿懷激情地交流東西方文化,試圖提高那個年代國民的美學和文學修養。而今天,思南公館的文化氣息依然濃厚。每到周六,穿過茂密的梧桐,在花園洋房里,“思南讀書會”和“思南書集”漸漸成為了滬上文學愛好者們的新地標——此地標可不是那些“文藝小資”們喝咖啡拗造型的時尚地標——在這里,王安憶、孫甘露、格非、畢飛宇、金宇澄、毛尖……都曾與文學愛好者們距離不超過一米地面對面暢談文學、思索人生。在這里,老洋房林立,法國風猶在,卻不見玫瑰,常有書香。

從“國際文學周”到“思南文學之家”

說到思南路的歷史,思南公館的總經理劉申如數家珍:“思南路的前世——馬斯南路,當時是為了紀念曾創作歌劇《少年維特》的法國音樂家儒勒·馬斯南的,上海法租界公董局約在1914年將一條新開辟的馬路命名為馬斯南路,1946年,又以貴州省思南縣名命名沿用至今。”沿著歷史的軌跡再向上溯源,還可發現今天的思南公館一帶最早的地名叫“葉家宅東”、“小田肚”,是“占野分圃,散為村墟,家給人足,雞犬相聞”的中式鄉村;直到上世紀初,法租界實現第三次界域大擴張,才逐漸由鄉野變為城區。它的形成和發展還與兩個名字有關,前者叫低沙巨蓬,是個法國商人,專門從事地產租賃生意;后者是企業叫義品洋行,在收購來的土地上建造了23幢花園洋房,命名為“義品村”,即今天的思南公館。由于街區風格洋溢著濃烈的法國風情,所以當時的上海外僑把它稱之為“法蘭西市鎮”。

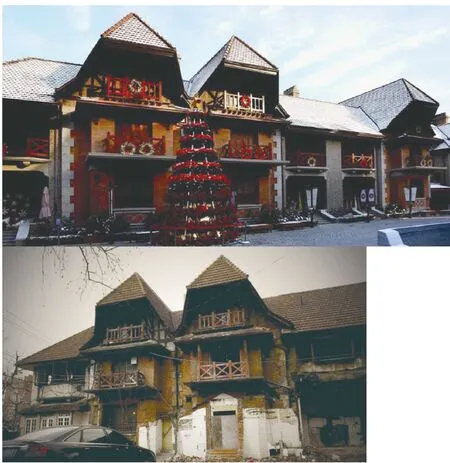

所以當最初劉申參與到思南公館的項目時,心里就已經有了個隱約的影子——要重新恢復它優雅而濃厚的人文氣息。然而要拷貝實體容易,要描繪影子卻恰恰是最難的,當劉申用了幾年的時間把思南公館的老建筑逐漸整理、翻修、重建出規模來的時候,他沮喪的發現,自己所做的一切不過是在重復“新天地”的模式——固然那是個非常成功的商業模式,但并不是劉申最初心里想要的那種“歷史建筑的活化”。“所以有那么一段時間,思南公館一直沒有找到一個非常確定的發展方向。一方面我們為了生存總要繼續走下去,比如積極招租、引進一些符合這個街區的餐飲商鋪,又比如經營我們思南路53號的晶品酒店;一方面我總覺得這些都不是最對的,思南路本身的那種法國文化、沙龍傳統,應該有一種更好的表達方式。”于是,在這樣的求索之下,“思南公館”與“書”的相遇說是偶然,也未嘗不是一種必然了。

劉申清楚地記得那是在2013年上海書展前夕,規模日益壯大的“上海國際文學周”活動正苦于沒有一個“交通便利、環境優雅又有人文情懷”的專屬會場,正巧當時的新聞出版局局長徐炯來思南公館參觀一個畫展,“他覺得我們這里的人文和地理簡直就是為‘國際文學周’度身定制的,于是當時就和我們提出了合作意向。而我們也覺得‘書香’這個主題完全可以體現和提升思南公館的人文內涵,那第一次的合作可以說就是現在‘思南讀書會’的前身吧。”于是,那一年上海書展的“上海國際文學周”活動因為有了思南公館作為主場,活動規模和參與人數都實現了歷史性的突破,國際性、公眾性和覆蓋面得到了進一步提升。三個文學單元中的“全球文學12時區”更是創造性地選擇了晚上9點在思南公館開始,持續12個小時,通過視頻、電話等多媒體手段,讓全球不同時區的作家們“聚集”上海,與現場讀者進行互動交流、共享文學盛宴,反響極好。而更有意義的是,這一年的上海書展,曾五度現身的“老客人”莫言因為得了諾貝爾文學獎而分身乏術無法親臨,但他卻為思南公館的這一處分會場親筆寫下了“思南文學之家”的題字。

“文學周”的熱鬧雖然只有7天,但這7天里,劉申和黃浦區文化局的相關領導們都看到了思南公館未來的某種可能——在這塊從來就不缺“花香”和“咖啡香”的“法蘭西市鎮”,只有“書香”才是最與之契合的選擇;更何況莫言的題詞就掛在公館門前,怎樣也不能讓“思南文學之家”成為一個沒有“人”的空房子呀。與此同時,仿若靈犀,成功舉辦了上海書展與“上海國際文學周”的市新聞出版局和市作家協會也動起了同一個念頭——書展雖熱只有7天,7天過后,剩下358天怎么辦?那么多熱情的讀者和市民們該去何處尋覓書香?不如就把“文學周”順延下去,在思南公館搞一個常態的、開放的、免費的讀書會?

因為有之前合作的契合,這個點子迅速獲得到了各方的認同,上海市新聞出版局、上海作家協會、黃浦區幾方一拍即合,而劉申作為思南公館的開發方更是樂見其成:“修舊如舊只是物理性的,思南公館不是死的建筑,而是活的靈魂。歷史上的這里,有很好的人文底蘊,文化是它的天然屬性,如今能有‘讀書會’這么好的文學活動在這里辦,我覺得它讓思南公館找回了自己的魂。”就這樣,脫胎于上海國際文學周的思南讀書會正式成立了。與滬上其他的讀書組織相比,思南讀書會無疑匯聚了天時、地利、人和的優勢:由政府推動和促進,由出版界、媒體界和文學評論界的專業人士進行具體策劃和落實,并自發聚攏各種優質資源。再加上對文化有濃厚興趣的地產商、市中心的場所和規律性的舉辦時間,讓每期的內容都有品質保證,都值得期待。

在市新聞出版局局長徐炯看來,這種“思南模式”的成功自有它不可復制的必然性:“比如說思南公館,地處城市中心,吸引了一批有追求又有相當素養的讀者,讀者質量至關重要。思南公館本身,又是新近崛起的地標,正好碰上對文化有濃厚興趣的地產商,愿意耐住寂寞做文學的公益活動,還碰上孫甘露老師這樣一位有感召力的熱心人,周圍聚集起一批同樣有情懷的年輕作家、評論家、編輯、媒體人,樂意共同為這件事付出,自發聚攏各種優質資源。思南讀書會的成功,天時、地利、人和缺一不可。”雖然“思南模式”不可復制,不過在徐炯看來這也并沒有什么值得憂慮的,閱讀推廣是一件急不來的事,文化培育本身就不能靠簡單粗放的“復制+批量生產”,那樣往往表面熱鬧,實際效果不佳。“讀書就和健身一樣,正因為被需要而回歸人們的生活——我們一度忙這忙那,忽視了照顧自己的身心,如今健身不但重獲重視,而且越來越講究‘專業性’,滋養心靈的閱讀也會如此。而一個讀書會能做的,正是專業地因勢利導。”

作為總策劃,上海作協副主席孫甘露對此表達了同樣的淡定:“我們的讀書會有個特點,就是每個人都是自由的,完全沒有門檻,也不用事先預定或者交任何費用,到場來聽就可以。因為我們要做的不是一個宣講會,也沒有誰教育誰,我們只是坐在一起來閱讀和聊聊自己對書的理解。我們的立意,是營造一種‘生活方式’——包括后來做的‘思南書集’也是秉承了這樣一個理念——就是說你也可以這樣地過一天,上午來書集逛逛,看看書或者買幾本書,然后下午來聽聽作家學者們怎么評講書,最后你可以因為聽了之后覺得有趣再去多買幾本書回家看。”

然而金子總會發光,一年多來,雖然思南讀書會的工作人員一直只有4、5個人擔綱“領銜”——包括上海國際文學周的策劃人、作家孫甘露,上海市作協創聯室副主任李偉長以及分別來自出版、寫作和媒體領域的彭倫、石劍峰和王若虛等人,但這個致力于“安靜品書,自由交流”的讀書會的口碑卻不脛而走,影響日趨壯大,以至于有一期兒童專場,慕名而來的家長們帶著孩子,在門外排隊排了2小時才能進場。目睹這一盛況的孫甘露連連感嘆:“一開始我們壓根沒想到會有這么多人來,我們只是想給讀者更多機會,能面對面接觸作家、批評家和學者,完全沒把人數作為活動參數。”

思南讀書會2015世界讀書日特別活動

對此,思南公館的開發商劉申表示贊同和支持。其實有幾期格外火爆的讀書會也讓思南公館的餐飲、咖啡店生意有了明顯提升,但劉申卻對此保持冷靜:“最難得的是堅持。面對商業誘惑,我們更要堅持讀書會的水準,不能看到商機后,誰有號召力就讓誰來,所以我們從不會干涉讀書會對于嘉賓的選擇和安排。”在劉申看來,有幾期的主題偏于學術或者嘉賓比較“高冷”,那么是會造成參與的讀者人數偏少,短期看思南公館似乎會因此損失商業利益,但長遠看,這些嘉賓的加入卻讓思南讀書會的品牌內涵更豐富了,“這種無形資產,遲早會讓我們有收獲。即使我們沒有,城市也會因它而得益。”

“這里就是我的大學”

到今年2月,“思南讀書會”已經滿一周歲了。王安憶、孫颙、舒乙、李歐梵、劉恒、格非、馬原、韓少功以及法蘭西文學院院士達尼·拉費里埃等知名作家、學者都曾受邀來這里坐坐,用一個周末下午的時間,來和讀者見面,朗讀、談論文學。孫甘露至今記得第一場思南讀書會的主題——《讓過去告訴未來》。“思南路的過去能告訴我們很多,而我們也在為未來創造思南路的歷史。”孫甘露說,“我希望有一天,走到世界另一個角落,遇到一個陌生人,他會告訴我,他在年輕的時候曾走進過思南路,因為‘思南讀書會’。”

改造前后的思南公館

而相比于孫甘露的寫意情懷,活動策劃人之一、上海市作協創聯室副主任李偉長的記憶則比較務實:“我記得第一期的嘉賓是孫颙老師,主持人是王安憶老師,作為一個名不見經傳的‘讀書會’的第一次活動就能請得動這樣的‘明星陣容’,坦白說靠的都是孫甘露老師的‘私人關系’。”而如今一年多過去了,在思南讀書會的嘉賓名單上出現了越來越多閃亮的名字,而他們中的很多都是非常樂于前來的,有些甚至是主動請纓。回看這一年多的歷程,李偉長深感驕傲:“瞧,我們堅持下來了,而且越來越得心應手。不但當初的一些樸素的想法早已實現,也讓我們看到了許多新的可能。”特別是在做了差不多半年之后,讀者熱情高漲,媒體的鼓勵、追蹤報道持續不斷,各方面的朋友都很關注,這讓他深感自己所做事情的意義:“我們慢慢體會到這樣的活動對于城市公共文化的重要性——市新聞出版局方面,作為政府層面來推動和促進;市作協方面,作為專業機構來進行具體策劃和落實;最終受益的是讀者和群眾。”對此,作為主辦方之一的市新聞出版局局長徐炯也深表欣慰:“一年來思南讀書會的影響越來越大,參與的人越來越多,而就算其中有些人是湊熱鬧也沒關系。許多科學家回憶自己怎么走上科研道路時,都會說起小時候,因為聽了一次講座、看了一本書或者跟某位大家說了幾句話,被激發了興趣。閱讀同樣如此,思南讀書會給市民提供一個機會、一個激發點。就算只能改變一個人,那也是好事。”

很顯然,“年度讀者”許樹建就是這樣一位“被改變”了的人——在去年的55場活動中,有近三分之二的場次,這位年近七十的老人都風雨無阻地參與了,他因此獲得了在觀眾席第一排正中間擁有一把專屬“紅椅”的殊榮——就像紅毯之于明星那樣。這是“年度讀者”的“專座”,據說有一次李歐梵來做嘉賓,在臺下陪伴的李夫人因為不知情坐在了“紅椅”上,等許樹建到場后她照例被客氣地請離了座位。而恰恰就像徐炯戲言的那樣,許樹建最初踏進“思南讀書會”,正是因為家住附近而誤打誤撞地“湊了一記熱鬧”,在此之前他和大多數同齡老人一樣,退休在家帶帶孫子,間或與老伙伴們一起出門旅游,不僅算不上“讀書愛好者”,甚至“看到海報以為趙麗宏是個女的,連畢飛宇是誰都不知道”,完全是個文學門外漢。如今一年下來,許老先生談起這些歷屆嘉賓和他們的作品來已然頭頭是道,甚至和他們中的一些在私下里也有了更多的交情,然而回憶起第一次與“思南讀書會”相遇,許樹建依然清楚地記得那是去年春三月的一天下午,同往日一樣,住在附近的他散步經過思南公館門口時,無意間看見門口擺放著的不太顯眼的一張關于思南讀書會的海報——《辛波斯卡:我曾經寂寞生活》。“當時我就停下腳步思忖著:這讀書會莫不是又一場變相的商業活動?或是為了推銷某部小說?反正閑著無事,我就懷著好奇心排隊進了會場。那一場人還不少,座位也沒了,我就站在邊上聽著,漸漸感覺氣氛很不一般,無論在講臺上朗誦的和臺下聽講的,都非常認真嚴肅。這里彌漫著濃濃的書卷氣,我好像被磁鐵吸住了一樣,一動不動地站著聽完了整場。”

“年度讀者”許樹建幾乎拍下了每一期讀書會的主題

許樹建和他的“紅椅”

就像生活中忽然打開了一扇門,許樹建是老三屆的高中生,年輕時到吉林農村插隊,恢復高考的那一年雖然他奮力考取了外地的大學,但為了回到上海,最終還是放棄了讀大學的機會。因此,雖然之后事業順利、家庭美滿,如今更是悠閑退休,但沒有接受過大學教育始終是他一生的遺憾。“然而自從我誤打誤撞進入讀書會開始,思南讀書會漸漸改變了我的生活,改變了我的興趣愛好。一年來,每周六的讀書活動已經成了我退休生活中最重要的事情。由于歷史的原因我沒能進入夢寐以求的大學,我一直羨慕國外老人可以進修大學課程,特別向往美國大學那種橢圓型階梯室,一個個小組圍坐在一起無拘無束地討論,而現在‘思南讀書會’滿足了我對大學的所有幻想——雖然上課的老師一周一換,也沒有期終考試,但是我深深覺得這就是我夢想中的大學。更何況這里的老師都是上海一流、中國一流和世界一流的,而聽課同學也都是自愿趕來、渴望得到知識的人們。”

因為每周六下午都要去聽讀書會,時間久了許樹建的老伴難免有點不滿:“像真的一樣,報告有什么好聽的,偶爾去聽聽就可以了。”抱怨的多了,許樹建自己也有點犯嘀咕——值得這么當回事嗎?但當他又一次聽了金宇澄關于《繁花》的講座后,許樹建非常有共鳴,回到家就饒有興致地和老伴說起這個生于斯長于斯的老上海故事來。因為內容和敘述語言都非常貼近生活,許樹建的老伴忍不住翻起了他在讀書會現場購得的《繁花》,結果一讀就上了癮,一本書看了兩遍還追著許樹建交流心得。而老伴單位的老姐妹平時麻將不斷,聽她一介紹,竟然也紛紛想看這本書,于是此書一傳二、二傳四,轉了大半年,回來時已經被翻舊了。“從此她非常支持我去聽課,也關心聽了些什么,買了什么新書,再去給她的姐妹們說說,一來二去‘麻友’們都變成了‘書友’。”說起這件事來,許樹建得意得很:“每次參加完讀書會后,我都會把當天的嘉賓、會場全景和我的一點感悟用郵件發給親朋好友。慢慢地,我的親戚、同學和好友幾乎都關心起每周讀書會的進展,一些朋友不甘心聽我的‘二傳’了,就開始打聽能否加入‘思南讀書會’——在他們的想象中,讀書會的門檻一定很高,還要付費,當我說沒有任何手續和門票時,他們幾乎不敢相信。我誠心誠意地把一個個朋友帶來聽,而他們也都是滿載而歸,數數不下10多位,后來他們又帶了新朋友來。”

如今,許樹建已然把思南讀書會稱作“我的大學”,而這所“大學”也一次又一次給他帶來難忘的體驗。“最忘不了的是去年四月二十三日的那次活動,許多知名人士如曹雷、梁波羅等為紀念莎士比亞誕辰450周年而舉辦的全景朗誦專場。因為去的人多,我在場外等了很久,終于有一位女士退場,我和守門的保安苦苦商量,才得以擠進屋里聆聽《十四行詩》的朗誦。優美、深沉的詩句像是從誦者心中流出的熱血,而不再是打印出來的鉛字。我被文學的美和活力震撼了。”同樣難忘的還有一個飄著細雨的晚上,也許是因為天氣原因,那一場的讀者特別少,于是現場嘉賓西班牙總領事在朗讀了馬爾克斯的《百年孤獨》之后,提議臺下的讀者也輪流上去朗讀一段。“由于我坐在第一排,便被邀請上臺朗誦,要知道我自從1968年離開學校之后那還是第一次放聲朗讀。我感覺自己心跳加快、句子也讀得不太連貫,但看到大家微笑著的鼓勵目光,我的心慢慢平靜下來,進入了作者的故事里……”

這些美好的體驗讓許樹建不再甘于做一個被動聆聽的“學生”,為了能更好地參與進去,他常常抽空做一些“預習”:比如事前知道下一期將是《蕭紅和蕭軍》的講座,他就趕緊去國泰影院先看一遍電影《黃金時代》,“臨陣磨刀,不快也光”。講座結束了,他也會忙著補課,比如聽過旅居加拿大的作家張翎談《離去也是回家的一種方式》后,他回到家里立刻就和老伴在網上找到了她的一篇作品《空巢》,一口氣讀完,愛不釋卷。“我有一位在美國的朋友,回信中常常說羨慕我每周能聽到這么好的課,感覺這讀書會就像他家附近的斯坦福大學。他雖然年過八旬了,也是經常去聽免費講座。而我另一個正在北大中文系就讀的年輕校友也感嘆,北大的課外講座也沒有如此豐富啊!”

“為作者找到讀者,為讀者找到書”

如今,購書、讀書的過程都可以在網絡上實現,線下辦這么個讀書會是否還有必要?對于這個問題,上海作家協會副主席、思南讀書會的發起人之一孫甘露如此解釋初衷:“古人有句話說得好——與君一席談,勝讀十年書。”在孫甘露看來,恰恰是互聯網時代,“見面”的需求可能比非互聯網時代更迫切。無論從交際需要,還是情感上的交流來說,讀者希望看著嘉賓的眼睛,而不僅僅是通過平面、網絡或電視去聽他說。因此,對許多讀者而言,思南讀書會提供的這種與作家面對面、近距離接觸的機會彌足珍貴,亦是不可替代的。

正因如此,在主題設置上,思南讀書會的組織者們力求每一期讀書會都要令人有所期待——見到什么人、讀什么書、談什么話題?“周一想下周選題,周二準備材料,周三與嘉賓聯絡確定細節,周四發活動預告,周五制作背景板”,策劃團隊成員、市作協創聯室副主任李偉長說,一年來,只有每周六當期讀書會辦完的晚上“不緊張”,“但看著舉辦期數一點點累積上去,感覺很幸福。”事實上,李偉長的“緊張”是有原因的,與許多讀書會不同,思南讀書會上很少出現單獨一位嘉賓的講座,所形成的多是充滿思想交鋒的有效對話,就一個話題形成透徹深入的討論——為了達到這個高度,主辦方必須動足腦筋。“在進行策劃時,孫甘露老師也會同我們經常討論到這個問題,不斷總結哪一期好,好在哪兒。我們達成的一致意見是:對話非常重要,在兩個小時的活動時間里,想要達成的是一場高質量的對談。”李偉長說。因此,在思南讀書會的活動中,讀者看到的經常是兩三位身份不同質的嘉賓侃侃而談——小說家畢飛宇和評論家張莉、周立民;學者李歐梵和教授羅崗、倪文尖;翻譯家黃昱寧和評論家金雯……“身份不同質的嘉賓,考慮問題的出發點、個人經驗和認知都會有區別,將他們放在同個平臺對談、碰撞,讓他們的經驗能用公共方式表達出來,這會讓對話內容豐富,完成度非常高。”

在不久前的活動中,受邀專程從南京趕來的作家畢飛宇戲言,“對寫作的人來說,沒來過思南讀書會,沒法滿足虛榮心”。這或許是一句恭維話,但也是許多參與活動的作家的感言。“思南讀書會的受歡迎程度超出了我們的預期,我們很感恩現在的狀態,但又怕它‘過熱’,因為讀書本身是一件安安靜靜的事。”李偉長說,“我們會更扎實,保證一定學術性和專業性,這是讀書會的立身之本。更希望通過這個平臺能夠推出新人、新作,在形式上和方式上再做一些突破,讓更多好作者和好作品發出聲音。”

“為作者找到讀者”,這正是思南讀書會創辦的初衷之一。正因如此,思南讀書會的第一講由王安憶主持時,她便在開場就向臺下的讀者們幽默地介紹了“男主角”——她在市作協工作的老搭檔、剛剛卸下管理職務的作家孫颙,“過去都是他組織研討會‘審判’我們,今天倒過來。孫颙的要求很樸素,就是想來聽聽大家怎么看他的作品”。在之后的兩個小時中,兩位平日里“在云端”的大作家就這么與讀者們相隔一米不到面對面坐著,談寫作、談生活、談對社會的看法和自己的心路歷程。臺下,既有他們的作家朋友插話評論,更有讀者提問互動,笑聲、掌聲不斷。那一次臺下來了很多年輕人,沒有座位,就那么一直站著。有個從杭州專門坐高鐵趕來的大學生特別激動:“我從微博上知道有這個活動就趕來了,我很喜歡王安憶老師的《長恨歌》,也看了她一些作品,但第一次在書本、文字以外見到她本人,聽到她說這么多,感覺很不一樣,回去以后要把她今天提到的幾本書都買來看。”

而“年度讀者”許樹建也是這樣在讀書會上“邂逅”趙麗宏和他的詩的。“很多人都熟知趙麗宏,可我對他卻很陌生,一直因為名字以為他是個女的。”許老先生說起來有點不好意思,“不過當我第一次在思南公館面對這位著名詩人時,卻一下子產生了似曾相識的感覺。他看著我們的眼睛,親切地講述著他年輕時在崇明的那段艱苦經歷,沒有一點架子,面對素不相識的讀者,他毫無保留地將自己所想的交給了讀者,并背誦了1970年他寫的第一首詩《夢境》。回來后,我好不容易借到了《趙麗宏詩選》及由喬榛、丁建華配樂朗誦的錄音帶。我聽了很多遍,每聽一遍對自己都是一次精神洗禮。”現在,許樹建已經是趙麗宏的詩迷了,張口就能誦念他的詩。“作家和讀者像朋友一樣聊天,這種即興的交流最是寶貴。”

而“為讀者找到書”,則是思南讀書會一直以來最重要的“使命”。現如今市面上的新書層出不窮,但過剩的“產出”卻反而讓讀者感到迷茫,因此很多人參加讀書會的目的正是希望在專業人士的引導下找到適合自己的“一本好書”。“看到書店里琳瑯滿目的圖書往往會無從下手,現在通過參加這個活動,聽一聽嘉賓們深入淺出的對談,也像是對好書有了一次‘預覽’。”有讀者說,自己喜歡閱讀,但有時卻不知道該讀什么、怎么讀,讀書會上嘉賓們的交流開闊了眼界,讓自己漸漸清楚需要什么樣的閱讀。而如果一期一會的“對談”信息量還不夠大的話,沒關系,聽完“對談”走出思南公館的精巧走廊,戶外還有滿滿一廣場的露天書攤與之“無縫銜接”——在綠茵與鮮花交相映的花墻廣場,七個由上海幾家特色各異的書店輪流運營的書攤前人流如潮。據說這個“思南書集”源于作家孫甘露的一個念想:因為越來越害怕長途飛行,他有好幾年沒去巴黎了。他對巴黎最念念不忘的除了塞納河左岸的一間間咖啡店、一家家書店,還有就是一個個流動著的書攤。這道流動的文化風景線使他不止一次地暢想——這種松散型的書攤,什么時候也在上海流動起來就好了。如今在思南公館,孫甘露的夢想變成了現實——這現實甚至超越了夢想,在今年4月23日“世界讀書日”的現場,王小鷹、王若虛、走走、周嘉寧、路內5位作家與陳征、王為松、史領空等滬上12家出版單位負責人組成的“書集志愿者”陣容,更是在現場為讀者們提供起了“一對一”的導購服務。導購之余,作家與出版人們還在現場與讀者交流起了讀書心得,上海文藝出版社的社長陳征對此倍感滿足:“很高興成為志愿者的一員,與讀者交流的同時借機了解一下讀者的閱讀興趣,真是一個不錯的途徑”。

就這樣,“思南讀書會”用一年內131位嘉賓的55講“對談”,讓作家與讀者同感“文學復蘇,暖流注入”,成為了讀者心目中“上海最好的讀書會”。對此,李偉長在深深欣慰的同時表示野心勃勃:“現在從活動預熱到宣傳推廣、后期傳播、影響力擴散等,互聯網在其中起到的作用都很大,不僅在技術上形成了支持,也為我們在理念上帶來了顛覆——比如邀請國際嘉賓,現在我們已經可以通過視頻通話實現全球互動,但真實感仍然有限,今后是否可以通過三維立體投影的方式讓嘉賓‘現場’參與到讀書會活動中?這些都是互聯網能夠提供的讀書會‘新玩法’,也有待以后在技術的支持下逐漸嘗試。”

而徐炯也對未來的“思南讀書會”充滿期待,他表示思南讀書會應該繼續保持彈性、身段柔軟,不要固化刻板。“如果講者全是名家,高高在上,會脫離大眾趣味;但若全是流行,一味撲向熱點,也會把自己灼傷。”徐炯認為讀書會的內容和形式最好是多元多變、大眾和小眾調和的,“比如劉慈欣的小說《三體》,盡管是科幻類,但卻折服了純文學界。我看阿西莫夫的《基地》系列,也很感佩這部當年流行的科幻小說極宏大的歷史視野、想象力和深刻的思想境界。我們的傳統文學一般是遠離科幻的,但思南讀書會可以跳出傳統框架,有價值的小說都推薦。同是流行讀物,有些人讀金庸的武俠能讀出佛學來,從看熱鬧到看門道,這也可以在讀書會里講。總之大可集思廣益,不要把模式固化。好的讀書會,反映的是一座城市的文化生態。”

思南公館舊影