人形機器人技術在孤獨癥兒童干預中的應用

陳東帆,李睿強,韓琨

人形機器人技術在孤獨癥兒童干預中的應用

陳東帆,李睿強,韓琨

[摘要]目的探討人形機器人對孤獨癥兒童社會交往能力、專注力以及行為能力的改善情況。方法通過機器人參與的教學情境教學,誘導10名孤獨癥兒童與人形機器人NAO互動。觀察孤獨癥兒童在眼神注視、社會交往以及學習任務完成方面的表現。

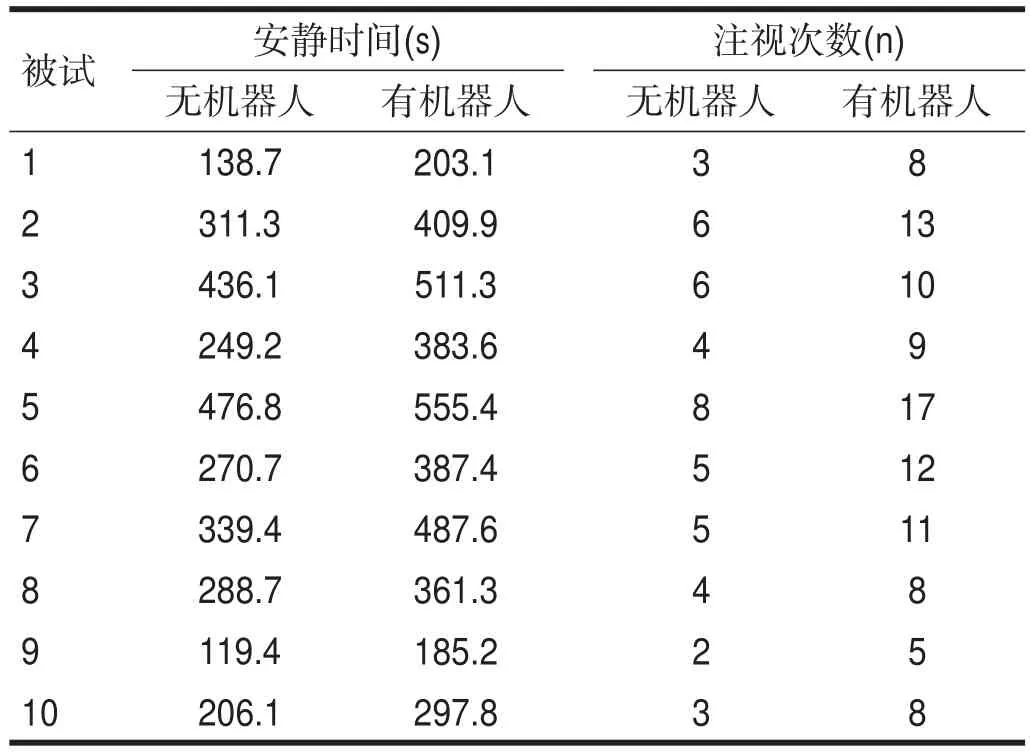

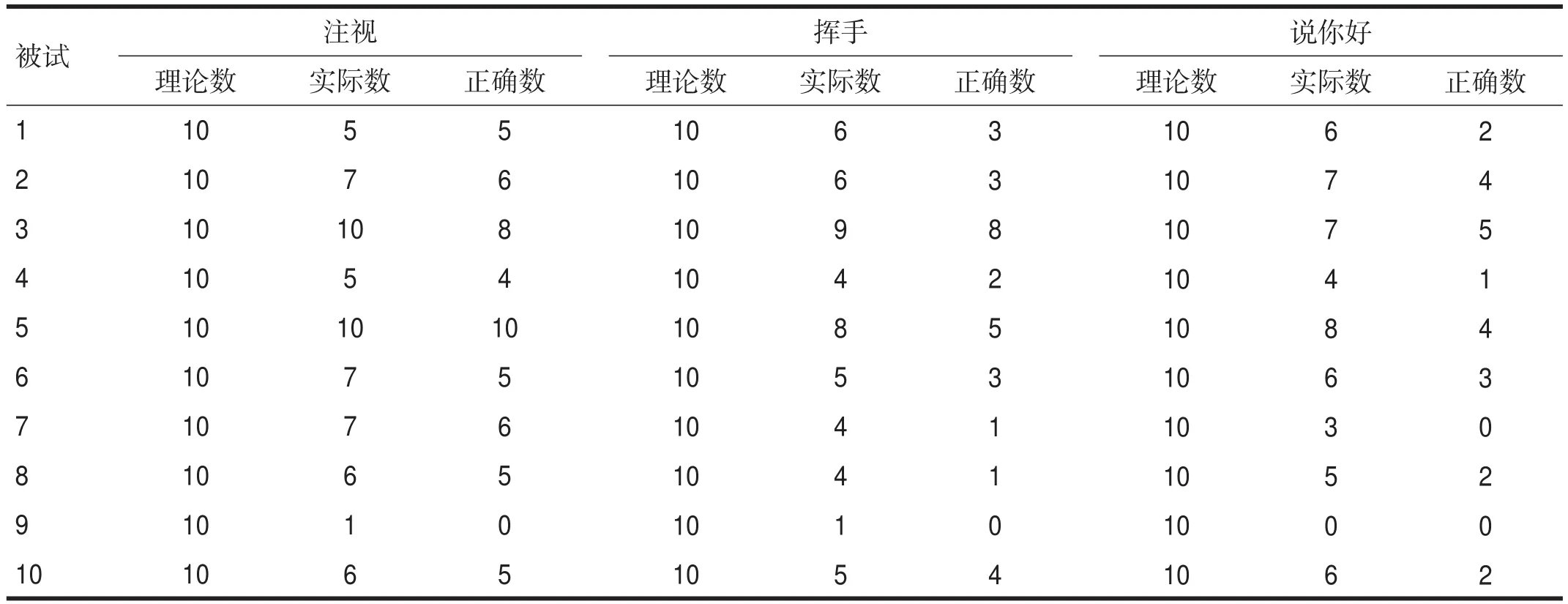

結果10名兒童在有機器人參與的教學中,眼睛注視次數更多,安靜時間顯著增加。9人“注視”行為實際互動次數達到實驗理論互動次數的50%以上,行為準確率達到80%;5人“揮手”行為實際互動次數達到實驗理論互動次數的50%以上,7人行為準確率達到50%;7人“說你好”行為互動次數達到實驗理論互動次數的50%以上,4人行為準確率超過50%。結論機器人有助于改善孤獨癥兒童的社交能力、專注力與行為能力。

[關鍵詞]孤獨癥譜系障礙;兒童;人形機器人;應用行為分析;課程實驗設計

[本文著錄格式]陳東帆,李睿強,韓琨.人形機器人技術在孤獨癥兒童干預中的應用[J].中國康復理論與實踐, 2015, 21(11): 1325-1328.

CITED AS: Chen DF, Li RQ, Han K. Application of humanoid robot in intervention for autistic children [J]. Zhongguo Kangfu Lilun Yu Shijian, 2015, 21(11): 1325-1328.

孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorders, ASD)是一種廣泛發展障礙,以社會交往障礙、言語和非言語交流缺陷、興趣狹窄和行為刻板等為主要臨床特征。全球現有孤獨癥患者3500萬,其中40%是兒童,中國孤獨癥患兒數達100多萬。開發適應孤獨癥患兒的訓練教程非常必要。大量研究表明,孤獨癥患者年齡越小,越早進行干預訓練,障礙行為就越容易改善[1-3]。

20世紀40年代,美國兒童精神科專家Leo Kanner教授首次對11例孤獨癥兒童的臨床特征進行詳細描述,提出“早期嬰兒孤獨癥”這一概念。1981年,英國精神科醫師Lorna Wing提出了“Asperger癥候群”概念,將其歸入ASD。美國精神醫學會在最新擬定《精神疾病診斷與統計手冊(第五版)》中強調ASD這一大概念,將孤獨癥的診斷歸于精神障礙[2]。據2014年最新的孤獨癥發病率統計數據顯示,孤獨癥(譜系)兒童的發病率高達1∶68,作為一種廣泛性發育障礙,其發病率已高居兒童精神疾病之首,且無治療孤獨癥的特效藥物,只能通過行為訓練方式進行干預性治療,以減輕其癥狀。

應用行為分析(Applied Behavior Analysis,ABA)是指人們在嘗試理解、解釋、描述和預測行為的基礎上,運用行為改變的原理和方法對孤獨癥兒童進行行為干預,使其具有一定社會意義[4]。應用行為分析的基本原理就是刺激—反應—強化,治療者對患兒進行一種或多種刺激,患兒根據刺激做出一定的反應,治療者對患兒的正確反應提供強化物加以鼓勵,對其不當行為則不提供強化物;另外教授恰當行為以替代問題行為。

應用行為訓練采用一對一的回合式教學法(discretetrial instruction)。它有4個要點[4-7]:①將每項要教的技能內容分解細分,然后分步練習;②強化性教學,反復訓練各個步驟;③使用提示幫助孩子做出正確的反應;④合理使用強化物。其中,內容分解與強化教學是成功的關鍵因素。

近年來,幫助孤獨癥兒童改善癥狀的技術層出不窮,包括靜態圖片、電腦動畫、感統訓練等[1]。一般的圖卡、影像、電腦動畫等方法較為單調而且缺乏反饋回應[2]。而機器人有動作與聲音,能吸引孤獨癥兒童的注意,可能幫助孤獨癥兒童學習社交技巧。

NAO機器人是由法國Aldebaran Robotics公司研制的一款人工智能仿人機器人,有著討人喜歡的外形設計和優良的硬件配置,并提供豐富的二次開發接口,可以支持多平臺和多種開發語言編程。NAO機器人不僅運用在機器人研究、人工智能和計算機科學領域,還可以運用在社會學和醫療保健領域,包括多智能體系統、自動化、信號處理、全身運動、路徑規劃,以及孤獨癥治療。

NAO機器人擁有一個開放的編程構架,提供NAO控制所需的所有應用程序編程接口(application programming interface, API),包括OpenCV的庫函數以及多種成熟的算法,可以在Windows、Linux、MacOS等多種平臺上編程[8-12]。

由于孤獨癥兒童害怕與人溝通,或無法在短時間內理解一般人的說話,他們往往覺得機器人更有安全感[13],因此在治療中使用機器人,能促進患兒的干預訓練過程,促進患兒注意力集中,激發患兒參與的興趣[14-17],引導他們產生更多語言和動作上的互動,使訓練教學設計更具吸引力和趣味性。比單純由康復師進行訓練起到的效果要明顯。

目前孤獨癥康復干預訓練過程中,專業康復師數量不足的問題已日益凸顯。將機器人技術應用于孤獨癥兒童的干預訓練,不僅可以提高康復訓練的效率和成果,而且還能解決康復專業人才緊缺的問題。

本文提出一種借助機器人的干預訓練方法,將人形機器人融入孤獨癥兒童的康復訓練,設計以人形機器人NAO為示范樣本的教學情境互動內容,誘導孤獨癥兒童與機器人互動,幫助孤獨癥兒童從互動過程中學習社交技巧,培養孤獨癥兒童的模仿能力,并加強孤獨癥兒童與人之間的互動。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取10名來自上海某康復機構的孤獨癥兒童。納入標準:①確診為孤獨癥;②無聽覺、視覺障礙;③眼睛無異常;④無自殘、攻擊性行為;⑤年齡8~14歲。

1.2方法

本研究分為兩個階段。

1.2.1實驗(一)

包括機器人自我介紹、機器人跳舞和機器人與康復師互動3個模塊。

觀察兒童接觸機器人時的最初反應,比較孤獨癥兒童在有無機器人參與教學過程時眼睛注視次數和安靜時間。眼睛注視次數,無機器人環節統計孤獨癥兒童注視老師的次數,有機器人的環節統計孤獨癥兒童注視機器人的次數;安靜時間,分別統計孤獨癥兒童處于安靜狀態的時間。

1.2.2實驗(二)

了解兒童基本情況;結合他們在實驗(一)中的表現,了解每名兒童的能力水平;結合ABA工作標準,總結提煉與每名兒童相適應的動作目標。

對應動作目標,研發編制機器人NAO應用程序,生成驅動函數,使NAO機器人做出動作;從動作目標出發,拓展社會性場景,其中包含詳細的情節腳本來體現這些動作目標。

最終設計出“上學路上打招呼”教案,用于能力較高的孤獨癥兒童。

我們從行為目標和結果目標兩方面對孤獨癥兒童教學效果進行主觀評價。行為目標評價主要統計孤獨癥兒童在實驗教學中的行為配合次數;結果目標評價計算孤獨癥兒童在實驗教學中行為的準確率(正確互動次數占實際互動次數的百分比),遴選出完成水平較高的行為配合次數。

1.2.3實驗布局

實驗在專門布置的場所進行。孤獨癥兒童在機器人正前方;老師在機器人的側面(僅在實驗教學環節);在機器人左后方、右后方,各架設一臺專業攝像機,用于記錄孤獨癥兒童在實驗(一)和實驗(二)教學中的整個過程;電腦和操作人員在機器人的正后方。

1.2.4實驗內容

由于實驗對象是孤獨癥兒童,實驗過程可能存在較多突發因素,因此實驗過程中我們采用手動控制模式操控機器人,即保持電腦端連接機器人,執行預編程序。這樣便于在突發狀況出現時及時調整機器人的程序,盡快使實驗恢復正常。

操作人員通過電腦控制NAO機器人,孤獨癥兒童和機器人進行互動,記錄孤獨癥兒童與機器人互動的過程作為實驗原始數據。實驗結束后對孤獨癥兒童的行為表現進行分析。

2 結果

2.1實驗(一)

10名兒童見到機器人后都表現積極,目光注視機器人,注視次數雖因人而異,長短不一,但總體都能維持較長時間注意力。基于以上反應,初步推測NAO機器人對孤獨癥兒童有吸引力,可以進行實驗(二)。

10名兒童均在有機器人參與的教學中表現出眼睛注視次數更多,安靜時間增加。見表1。

表1 孤獨癥兒童有無機器人環境下安靜時間和注視次數比較

2.2實驗(二)

2.2.1行為目標評價

“注視”行為:9人達到理論互動次數50%以上,行為準確率均達到80%。

“揮手”行為:5人達到理論互動次數50%以上,7人行為準確率達到50%。

“說你好”行為:7人達到理論互動次數50%以上,4人行為準確率超過50%。

見表2。

表2 孤獨癥兒童各行為互動次數及正確次數

2.2.2結果目標評價

通過表2數據可知,“注視”行為的準確率最高,平均達到76.9%;“揮手”次之,平均為49.6%;“說你好”最低,為35.9%。從眼神注視,到動作揮手,再到言語表達,行為難度越來越高,被試完成的準確率逐漸降低。

3 討論

孤獨癥兒童的核心障礙表現為社交溝通障礙、興趣局限及刻板行為。由于孤獨癥兒童個體差異大,障礙程度不同,教師資源匱乏,很難確保每名孤獨癥兒童均得到有效的早期干預。目前臨床上關于孤獨癥康復訓練缺乏有效的干預方法,訓練模式傳統、單一,無法確保孤獨癥兒童密集干預的強度。

2014年孤獨癥康復循證實踐干預報告指出,以計算機為媒介的教育康復技術逐漸發展為新興的康復模式。借助高科技手段,能夠更好地將康復信息資源整合,如機器人、虛擬空間等,不僅解決教師資源匱乏的問題,同時也能保證孤獨癥兒童康復訓練的強度和全面性,進而提高康復訓練的效率。

1976年,愛丁堡大學的Weir等采用遠程控制機器人對一名7歲孤獨癥兒童進行干預訓練,取得良好效果[18,23]。近年來,國外研究者致力于利用更加靈活、智能的機器人,幫助孤獨癥兒童。機器人可作為ASD兒童的友好伙伴,通過對社交技能幾大領域的探索,如模仿、共同注意、輪流、情緒識別和表達、主動交往等[24],發展ASD兒童的社交相關能力。

目前把機器人用于孤獨癥康復的模式主要有3 種[18-22]:①把機器人作為治療同伴,通過吸引和保持兒童的注意力,使其專注于相關的交往互動;②把機器人作為社會互動的媒介,引導和促進兒童之間的社會互動行為;③把機器人作為社會代理模型,由工程師編好程序,按動不同的按鈕,機器人便會為孤獨癥兒童展示在特定環境下的社會交往行為,使其通過觀察,學習到社會交往行為;同時兒童也可以直接與機器人進行互動練習[24-25]。

本研究基于機器人技術的孤獨癥兒童康復訓練課程開發,提出一種借助機器人的孤獨癥干預訓練方法,將人形機器人NAO融入孤獨癥兒童的康復訓練,設計出以人形機器人NAO為示范樣本的教學情境互動內容,完成NAO機器人孤獨癥康復訓練課程的研發、設計和初期制作,并進行多次臨床實驗。研究表明,機器人能提高孤獨癥兒童社交交往能力、專注力與行為能力。

[參考文獻]

[1]樊越波.孤獨癥譜系障礙康復研究進展[J].中國康復理論與實踐, 2012, 18(11): 1044-1046.

[2]尤娜,楊廣學.自閉癥診斷與干預研究綜述[J].中國特殊教育, 2006, (7): 26-31.

[3]李林.兒童康復機器人及其臨床應用[C].第六屆全國兒童康復、第十三屆全國小兒腦癱康復學術會議暨國際學術交流會議論文匯編, 2014: 385-388.

[4]黃偉合,陳夏堯,李丹.關鍵性技能訓練法:ABA應用于自閉癥兒童教育干預的新方向[J].中國特殊教育, 2010, (10): 63-68.

[5] Peters-Scheffer N, Didden R, Korzilius H, et al. A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based early intervention programs for children with autism spectrum disorders [J]. Res Autism Spectrum Disord, 2011, 5(1): 60-69.

[6]趙中.應用行為分析的維度對孤獨癥行為矯正的提示[J].中國兒童保健雜志, 2012, 20(1): 49-51.

[7] Cooper JO, Heron TE, Heward WL.美國展望教育中心,譯.應用行為分析(第二版)[M].武漢:武漢大學出版社, 2012: 268-305.

[8]蔡自興.機器人學[M].北京:清華大學出版社, 2009: 131-153.

[9]寧學濤,潘玉田,楊亞威,等.基于運動學和動力學的關節空間軌跡規劃[J].計算機仿真, 2015, 32(2): 409-413.

[10]阮啟剛,黃磊. 6R機器人軌跡規劃及仿真[J].機械制造與自動化, 2011, 40(1): 168-170.

[11]李少波,趙毅夫,趙群飛,等.機器人的人體姿態動作識別與模仿算法[J].計算機工程, 2013, 39(8): 181-186.

[12]郭佳寶,楊雨潔,岳雨珊,等.機器人輔助訓練改善腦卒中患者下肢功能障礙的系統評價[J].中國康復理論與實踐, 2013, 19(8): 701-709.

[13] Ismail LI, Shamsudin S, Yussof H, et al. Robot-based intervention program for autistic children with humanoid robot NAO: initial response instereotypedbehavior [J]. ProcediaEng, 2012: 1441-1447.

[14] Wasielica M, Wasik M, Kasinski A, et al. Interactive programming of amechatronic system: A small humanoid robot example[C]. Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 2013 IEEE/ASME International Conferenceon IEEE, 2013: 459-464.

[15] Shamsuddin S, Yussof H, Ismail L, et al. Initial response of autistic children in human- robot interaction therapy with humanoid robot NAO[C]. Signal Processing and its Applications (CSPA), 2012 IEEE 8th International Colloquiumon IEEE, 2012: 188-193.

[16] Gouaillier D, Hugel V, Blazevic P, et al. Mechatronic design of NAO humanoid [C]. Proceedings- IEEE International Conference on RoboticsandAutomation, 2009: 769-774.

[17] Ismail L, Shamsuddin S, Yussof H, et al. Face detection technique of Humanoid Robot NAO for application in robotic assistive therapy[C]. Control System, Computing and Engineering (ICCSCE), 2011 IEEE International Conferenceon IEEE, 2011: 517-521.

[18]范曉壯.機器人用于自閉癥譜系障礙兒童社交技能干預研究的綜述[J].現代特殊教育(高教), 2015, (7): 34-37.

[19] Lund HH, Pedersen MD, Beck R. Modular robotic tiles: experiments for children with autism [J]. Artificial Life Robotics, 2009, 13(2): 394-400.

[20] Vanderborght B, Simut R, Saldien J, et al. Using thesocial robot Probo as a social story telling agent for children with ASD [J]. Interaction Studies, 2012, 13(3): 348-372.

[21] Bekele E, Crittendon JA, Swanson A, et al. Pilot clinical application of an adaptive robotic system for young children with autism [J]. Autism, 2013, 18(5): 598-608.

[22] Reichow B, Barton EE, Boyd BA, et al. Early intensivebehavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD) [J]. CochraneDatabaseSyst Rev, 2012, 10(10): 628-631.

[23] Cabibihan JJ, Javed H, Ang M, et al. Why robots? A survey on the roles and benefits of social robots in the therapy of children with autism[J]. Inter JSocial Robotics, 2013, 5(4): 593-618.

[24] Zheng Z, Das S, Young EM, et al. Autonomous robot-mediated imitation learning for children with autism [C]. Robotics and Automation (ICRA), 2014 IEEE International Conference on IEEE, 2014: 2707-2712

[25] Clark E, Zhou Z.Autismin China: Fromacupuncturetoappliedbehavior analysis[J]. Psychol Schools, 2005, 42(3): 285-295.

·輔助技術·

Applicationof Humanoid Robot in Interventionfor AutisticChildren

CHENDong-fan, LI Rui-qiang, HANKun

The Key Laboratory of Speech and Hearing Science, Ministry of Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China

Abstract:Objective To investigate the effect of humanoid robot on social skills, concentration and mobility in children with autism. Methods10 autistic children wereasked to interact with humanoid robot NAO in ateaching environment that involvesactiveparticipation of the robot. The eye-contact and social interaction, as well as performances in accomplishing learning objectives were observed. Results The10 children exhibited moreconcentrated gazing and significantly longer periodsof silence. Theactual number of interaction of thebehavior Gazing of 9 children exceeded 50% of thetheoretical one, thesuccessrateof which reaching 50%. For thebehavior Waving, 5 children wereableto interact for morethan 50% of thetheoretical times, with an accuracy of performanceof 50% in 7 children. For Say Hello, 7 children wereableto interact for morethan 50% of thetheoretical times, with an accuracy of performanceof 50% in 4 children. ConclusionApplicationof humanoidrobotsNAOmay improvethesocial skills, concentrationandmobility inautisticchildren.

Keywords:autismspectrumdisorders; children; humanoidrobot NAO;Applied Behavior Analysis; experimental design

(收稿日期:2015-07-13修回日期:2015-08-28)

作者簡介:作者單位:華東師范大學言語聽覺科學教育部重點實驗室,上海市200062。陳東帆(1964-),男,漢族,上海市人,博士,副教授,主要研究方向:計算機仿真、計算機輔助設計、機器人。

DOI:10.3969/j.issn.1006-9771.2015.11.020

[中圖分類號]R749.94

[文獻標識碼]A

[文章編號]1006-9771(2015)11-1325-04