HPLC同時測定不同產地甘松中綠原酸和甘松新酮的含量

李艷忙,劉國林,喬晶,劉爽,張瑜,秦振嫻,劉勇

(北京中醫藥大學,北京 100102)

甘松為敗醬科植物甘松(Nardostachys chinensis DC.)的干燥根及根莖,具有理氣止痛,開郁醒脾等功效,多用于治療脾胃氣滯、霍亂轉筋、脘腹脹痛、牙痛、痰眩、癔病癲癇、心悸怔忡、腳氣等[1]。甘松被列為我國二級保護藏藥,用藥歷史悠久,主要分布于甘肅、青海、四川、云南西北部、西藏等地[2]。甘松中倍半萜類成分是甘松開郁醒脾的有效成分,其中,甘松新酮是甘松中特有成分,生物活性研究表明,甘松新酮具有鎮靜、抗抑郁及促進神經細胞生長等活性[3-9];現代藥理研究表明,甘松可以治療慢性胃炎、胃潰瘍、腳氣等癥,而甘松中綠原酸具有抗菌消炎的活性[10-11],是甘松抗菌消炎的物質基礎。為了保證甘松的藥材質量和更好的應用于臨床治療,筆者在前期研究基礎上采用HPLC法建立同時測定甘松中綠原酸和甘松新酮含量的方法,并對25個產地的甘松進行初步研究分析,以期為藥典中甘松藥材增加甘松新酮的含量測方法、甘松資源的開發利用和藥材的質量控制提供科學和全面的參考依據。

1 材料與方法

1.1 材料

甘松藥材(25個產地的樣品,于2013年7~8月份采自四川青海等地,經北京中醫藥大學中藥學院石晉麗教授鑒定為敗醬科植物甘松);綠原酸對照品(中國生物制品藥品檢定所,供含量測定用,批號RA0426FA14);甘松新酮(自制,含量大于98%);Waters 2695高效液相色譜儀(配DAD檢測器);Sartofius—BSll0S型電子分析天平(北京賽多利斯儀器系統有限公司);KQ-5200E超聲波清洗器(昆山市超聲儀器有限公司);乙腈(色譜純,Fisher公司),其余試劑均為分析純。

1.2 方法

1.2.1 色譜條件

色譜柱:Agilent Zorbax Eclipse Plus C18(250mm×4.6mm,5μm,美國Agilent公司),流動相A為乙腈,B為0.1%磷酸水溶液。線性梯度洗脫,0~5min,A 10%;5~15min,A 10%~15%;15~22min,A 15%~30%;22~32min,A 30%~35%;32~40min,A35%~50%;40~50min,A 50%~65%;50~60min,A 65%。柱溫為25℃;檢測波長為274nm;流速為1.0mL/min。

1.2.2 對照品溶液的配制

精密稱取干燥至恒重的綠原酸對照品4.26mg,甘松新酮對照品7.24mg,用甲醇配制成濃度分別為0.1704mg/mL、0.2896mg/mL的對照品儲備液。分別精密移取綠原酸對照品儲備液9mL,甘松新酮對照品儲備液15mL,混勻,配制成濃度分別為62.6μg/mL、177.3μg/mL的混合對照品溶液。

1.2.3 供試品溶液的配制

稱取各產地的甘松藥材粉末(過20目篩)約2g,精密稱定,置于100mL具塞錐形瓶中,精密加入甲醇100mL,密封后在室溫下超聲1h,提取2次,過濾后合并提取液,濃縮,最后用甲醇定容至25mL容量瓶內,取續濾液經微孔濾膜(0.45μm)過濾,即得供試品溶液。

1.2.4 線性關系考察

高效液相色譜儀分別精密進樣2,5,10,20,30,50μL混合對照品溶液,在“1.2.1”項色譜條件下測定,記錄色譜圖。以峰面積(Y)為縱坐標,進樣量為橫坐標(X),繪制標準曲線,并進行線性回歸。

1.2.5 精密度考察

在“1.2.1”項色譜條件下連續進樣對照品溶液6次,每次10μL,記錄色譜峰面積,計算儀器精密度。

1.2.6 重復性試驗

選取四川阿壩縣河支鄉的甘松樣品為供試品,精密稱取6份樣品,按照“1.2.3”項下方法制備供試品溶液,在“1.2.1”項色譜條件下進樣測定,計算綠原酸、甘松新酮的峰面積的RSD值,以評價方法的重現性。

1.2.7 穩定性試驗

取同一份甘松樣品,在室溫下放置,分別在0,2,4,8,12,24h進樣10μL測定分析,記錄色譜峰面積,計算綠原酸和甘松新酮的RSD,以評價供試品溶液的穩定性。

1.2.8 加樣回收率試驗

稱取已知含量(綠原酸、甘松新酮)的四川阿壩縣河支鄉的甘松樣品6份,每份約2g,精密稱定,分別精密加入混合對照品溶液,按“1.2.3”項下方法制備供試品溶液,在“1.2.1”項色譜條件下測定,計算回收率和RSD值。

1.2.9 甘松樣品含量的測定

取不同產地的甘松藥材粉末,按“1.2.3”項下方法配制樣品溶液,在“1.2.1”項色譜條件下進樣分析,測定綠原酸和甘松新酮的峰面積,以外標法計算兩種成分在甘松樣品中的含量。

2 結果

2.1 對照品與供試品溶液的色譜分析結果

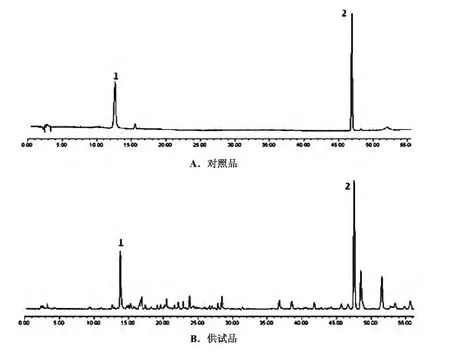

對照品及供試品溶液的色譜圖見圖1。由圖1可知,理論塔板數按綠原酸、甘松新酮和隱丹參酮計算均不低于5000,且三者分離度均大于1.5,分離效果好。

2.2 方法學考察

2.2.1 線性關系考察

綠原酸的線性回歸方程為Y=755732X-27119,r=0.9993(n=6);甘松新酮的線性回歸方程為Y=368527X-8160,r=1(n=6)。結果表明綠原酸在0.1278~3.195μg,甘松新酮在0.3546~8.865μg范圍內線性關系良好。

2.2.2 精密度試驗

綠原酸峰面積的RSD為2.61%,甘松新酮峰面積的RSD為1.04%。結果表明儀器精密度符合要求。

2.2.3 重復性試驗

圖1 對照品和供試品HPLC圖

由實驗結果可知,綠原酸、甘松新酮的RSD分別為1.67%、1.04%。結果表明本方法重復性良好。

2.2.4 穩定性試驗

綠原酸峰面積的RSD為2.02%,甘松新酮峰面積的RSD為2.18%。結果表明樣品溶液在24h內穩定。

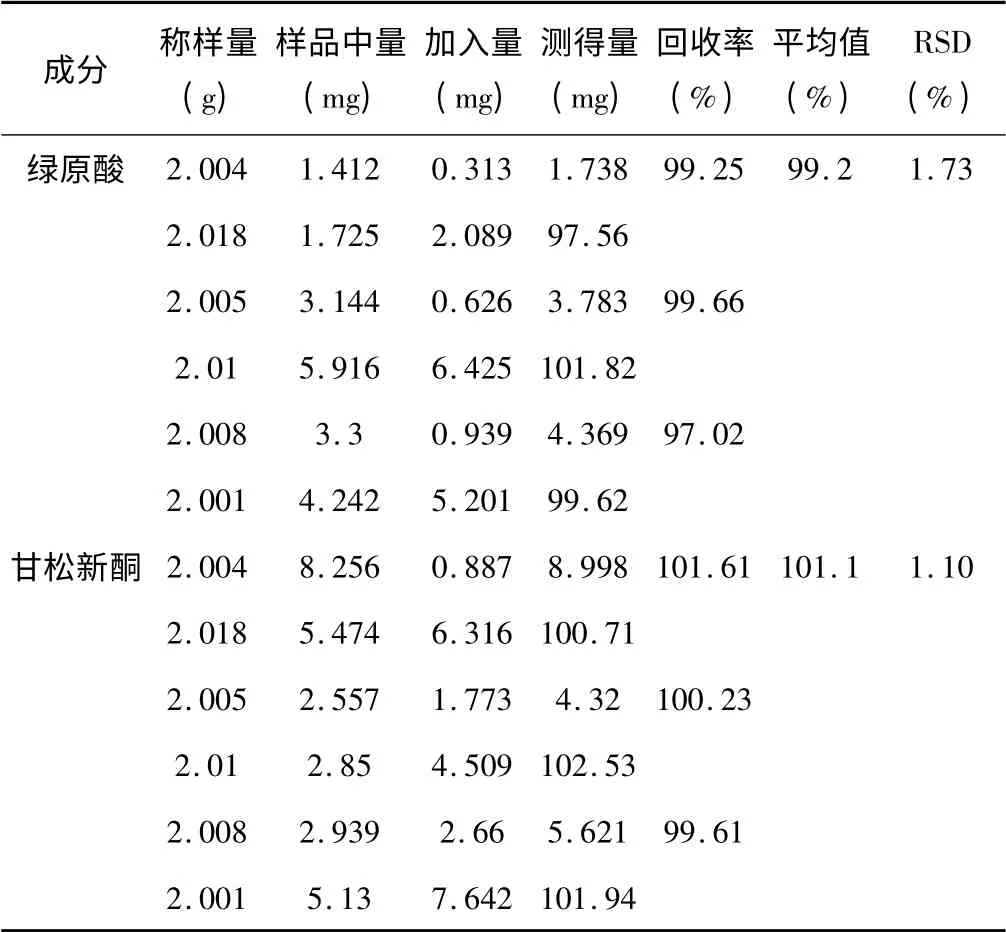

2.2.5 加樣回收率試驗

綠原酸、甘松新酮的平均回收率分別為99.2%,101.1%,RSD分別為1.73%,1.10%,結果見表1。

表1 加樣回收率試驗結果(n=6)

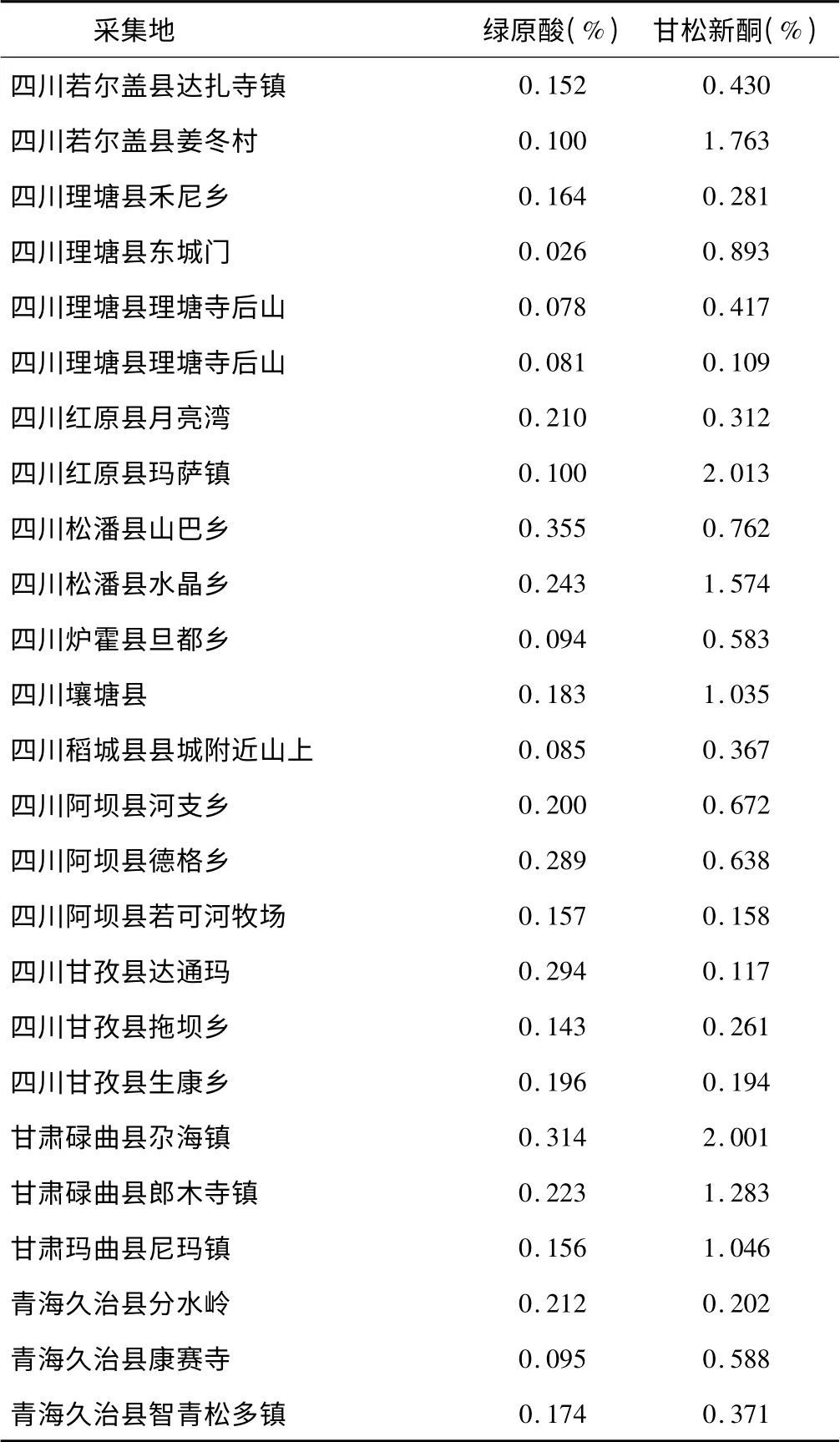

2.3 樣品中綠原酸、甘松新酮的含量測定

按照“1.2.9”方法測定樣品中綠原酸、甘松新酮的含量,結果見表2。由表2可知,綠原酸含量在0.026%~0.355%,甘松新酮的含量在0.109%~2.013%。

表2 不同產地甘松藥材中綠原酸、甘松新酮的含量(n=2)

3 討論

3.1 提取方法的選擇

本實驗以綠原酸和甘松新酮為指標性成分,分別以甲醇、75%甲醇、50%甲醇、乙醇、75%乙醇、50%乙醇作為提取溶劑,采用超聲提取法和加熱回流提取方法提取,并對提取時間(30min,1h)和提取次數進行考察,結果表明,超聲提取法甘松新酮的含量明顯高于加熱回流法,兩種方法提取的綠原酸含量并無明顯差異。超聲法操作簡單,快速,故提取方法確定為樣品加入甲醇100mL超聲提取1h,提取2次。

3.2 檢測波長的選擇

對綠原酸和甘松新酮兩個對照品的甲醇溶液進行全波長掃描,掃描波譜顯示綠原酸最大吸收波長為330nm,甘松新酮最大吸收波長為254nm,為使兩種成分在同一波長下均有吸收,故本文選擇274nm作為檢測波長。

3.3 流動相的選擇

本實驗以甲醇-水為流動相,存在拖尾現象,因此在流動相加磷酸以改善拖尾現象,在此基礎上比較了甲醇-0.1%磷酸水、乙腈-水、乙腈-0.1%磷酸水等洗脫溶劑,并比較了流速分別為0.8mL/min和1.0mL/min時兩種化合物的分離度,最終確定了流速為1.0mL/min時,兩種成分與雜質峰分離度良好的乙腈-0.1%磷酸水作為流動相進行梯度洗脫。

3.4 結果分析

本實驗建立了甘松中綠原酸和甘松新酮的含量的測定的分析方法,并采用此方法對25個產地的甘松藥材進行了含量測定。結果表明,綠原酸含量在0.026%~0.355%,甘松新酮的含量在0.109%~2.013%。由此可見,不同產地的甘松藥材含量差異較大,四川紅原縣的甘松新酮的含量高達2.013%,四川松潘縣山巴鄉的甘松中綠原酸含量高達0.355%,甘肅4個產地的甘松藥材中兩種成分的含量均較高,四川不同產區的甘松藥材含量有較大差異,可能是受生長的土壤、生長年限、采收季節和貯存時間等因素有關。本實驗采用高效液相法對不同產地的甘松藥材中綠原酸、甘松新酮的含量進行比較分析,為甘松藥材的質量控制規范化、標準化提供參考依據。

[1]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典[S].北京:中國醫藥科技出版社,2010:79-80.

[2]萬新,石晉麗,劉勇,等.甘松屬植物化學成分與藥理作用[J].國外醫藥(植物藥分冊),2007,22(1):1-6.

[3]Surendra Kumar Sharma,Ajay Pal Singh.In Vitro Antioxidant and Free Radical Scavenging activity of Nardostachys jatamansi DC[J].Journal of Acupuncture and Meridian Studies,2012,5(3):112-118.

[4]李琴.甘松新酮抗抑郁作用以及作用機制初探[D].北京:北京中醫藥大學,2011.

[5]武姣姣,石晉麗,唐民科,等.甘松對動物行為絕望模型的影響[J].中國實驗方劑學雜志,2012,18(7):205-207.

[6]Liu Jian-hui,Yin Fei,Zheng Xu-xu.Nardostachys chinensis Glycoside Induces Characteristics of Neuronal differentiation in Rat Pheochromocytoma PC12 Cells[J].Biol Pharm Bull,2005,28(4):768-771.

[7]Li Ping,Kimihiro Matsunaga.Nardosinone,the firstenhancer of neurite outgrowth-promoting activity of staurosporine and dibutyryl cyclic AMP in PC12D cells[J].Developmental Brain Research,2003,1(45):177-183.

[8]李瑋,石晉麗,李琴,等.甘松新酮對缺糖缺氧損傷原代培養神經元的保護作用[J].藥學學報,2013,48(9):1422-1429.

[9]張盼,程光宇,程為平.淺談甘松的臨床應用[J].中醫藥學報,2015,43(2):99-100.

[10]劉穎,郭明曄.綠原酸的研究進展[J].中藥材,2012,35(7):1180-1185.

[11]何躍,楊松濤,唐建軍,等.甘松不同提取成分組合給藥預防大鼠急性胃炎的實驗研究[J].實用醫院臨床雜志,2011,8(1):27-29.