非體外循環下冠狀動脈旁路移植術治療冠心病的臨床療效

李中杰 何勇 曹勇 劉光強 陳沖 謝學弟 黃創業 游榮帆

非體外循環下冠狀動脈旁路移植術治療冠心病的臨床療效

李中杰 何勇 曹勇 劉光強 陳沖 謝學弟 黃創業 游榮帆

目的觀察分析非體外循環下冠狀動脈旁路移植術(CABG)治療冠心病的臨床效果。方法86例冠心病患者, 按治療方法的不同分為對照組和觀察組, 各43例, 觀察組在非體外循環下行冠狀動脈旁路移植術, 對照組在體外循環下行冠狀動脈旁路移植術, 治療后對兩組患者的臨床效果進行分析比較,并觀察記錄兩組患者術后并發癥發生情況。結果兩組患者搭橋數目﹑帶管時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組手術時間﹑術中輸血量(RBC)﹑住重癥加強護理病房(ICU)時間﹑住院時間較對照組低, 差異有統計學意義(P<0.05);觀察組并發癥發生率為6.98%, 低于對照組的20.93%, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論冠心病患者采取非體外循環下冠狀動脈旁路移植術治療的臨床效果顯著, 促進患者術后康復, 且并發癥少, 值得在臨床中推廣使用。

冠心病;非體外循環;體外循環;冠狀動脈旁路移植術

冠心病是臨床常見病﹑多發病, 臨床上使用常規體外循環冠狀動脈旁路移植術和非體外循環下冠狀動脈旁路移植術, 在體外循環下, 術野靜止, 無血, 有利于進行冠狀動脈搭橋, 但這種方法有體外循環風險, 諸如引起血液破壞﹑影響凝血功能以及引發血栓等可能。近年來, 非體外循環冠狀動脈旁路移植術因其具有無需體外循環﹑術后并發癥相對較少﹑對機體影響小等優點, 在冠心病治療中得到廣泛應用。由此,本院對2013年6月~2015年6月來院治療的冠心病患者采取非體外循環CABG治療, 效果令人滿意, 現將所得結果進行如下總結。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2013年6月~2015年6月來院治療的86例冠心病患者, 其中合并高血壓32例, 糖尿病31例, 高血脂16例, 腦卒中7例。按治療方法的不同分為對照組和觀察組, 每組43例, 觀察組男28例, 女15例, 年齡56~75歲, 平均年齡(63.2±4.4)歲;術前心功能分級[1]:Ⅱ級25例, Ⅲ級12例, Ⅳ級6例。對照組男27例, 女16例, 年齡57~75歲, 平均年齡(64.6±4.5)歲;術前心功能分級:Ⅱ級24例, Ⅲ級13例, Ⅳ級6例。兩組患者的一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法 觀察組在非體外循環下, 患者術前給予β受體阻滯劑﹑硝酸酯類等常規藥物治療, 麻醉前30 min內肌內注射0.1 mg/kg嗎啡和0.3 mg東莨菪堿。患者進入手術室后常規監測患者的生命體征變化, 包括心率﹑血壓﹑血氧飽和度﹑呼吸頻率等;開放外周靜脈, 行橈動脈穿刺, 監測動脈壓;靜脈復合全身麻醉, 行氣管插管, 置入中心靜脈導管;取左乳內動脈及大隱靜脈作為備用, 靜脈使用肝素0.1 mg/kg, 保持全血激活凝血時間>300 s, 做左乳內動脈與前降支搭橋, 保證左下肢大隱靜脈與其他冠狀動脈吻合;術后持續靜脈泵入血管活性藥物, 維持血流動力平衡[2]。

對照組術前﹑麻醉前﹑入院時的基本操作同觀察組, 術前靜脈推注全量肝素3.0 mg/kg, 保持全血激活凝血時間>480 s,于主動脈插管建立體外循環, 阻斷主動脈, 待根部灌注冷血含鉀博液后, 行冠脈旁路移植術。

1.3 觀察指標 觀察兩組患者的手術情況, 包括手術時間﹑術中輸血量﹑搭橋數目等;觀察兩組患者的術后情況, 包括術后住ICU時間﹑術后住院時間﹑帶管時間等, 并統計記錄兩組患者術后并發癥發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

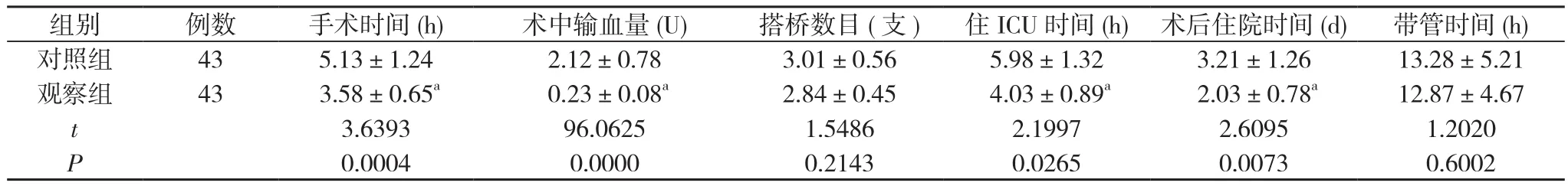

2.1 兩組患者手術及術后情況比較 兩組患者搭橋數目﹑帶管時間比較差異無統計學意義(P>0.05);觀察組手術時間﹑術中輸血量﹑住ICU時間﹑術后住院時間較對照組低, 差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術及術后情況比較(±s)

表1 兩組患者手術及術后情況比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

組別 例數 手術時間(h) 術中輸血量(U) 搭橋數目(支) 住ICU時間(h) 術后住院時間(d) 帶管時間(h)對照組 43 5.13±1.24 2.12±0.78 3.01±0.56 5.98±1.32 3.21±1.26 13.28±5.21觀察組 43 3.58±0.65a 0.23±0.08a 2.84±0.45 4.03±0.89a 2.03±0.78a 12.87±4.67 t 3.6393 96.0625 1.5486 2.1997 2.6095 1.2020 P 0.0004 0.0000 0.2143 0.0265 0.0073 0.6002

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況比較 觀察組2例肺部感染, 1例心肌梗死, 0例呼吸衰竭, 并發癥發生率為6.98%,對照組2例肺部感染, 3例心肌梗死, 2例呼吸衰竭, 2例心房顫動, 并發癥發生率為20.93%, 差異有統計學意義(χ2=8.1033, P=0.0044<0.05)。

3 討論

冠心病是臨床常見的心血管疾病, 主要由患者脂質代謝異常引起粥樣斑塊形成, 造成動脈腔狹窄, 血流受阻, 最終導致心臟缺血[3]。當急性發作時, 若治療不及時或處理不當,可能引發心肌缺血梗死, 嚴重的可能導致死亡[4]。故臨床上必須對冠心病急性期的治療高度重視。

目前臨床上主要采取冠狀動脈移植術治療冠心病, 即通過開胸手術, 從左乳內動脈﹑橈動脈及大隱動脈將移植血管搭橋到遠端正常的血管, 使主動脈的血管與遠端冠狀動脈的血管連接, 最終恢復心肌血供, 改善心肌缺血狀態[5]。以往臨床上主要是在體外循環下行冠狀動脈搭橋術, 該手術已較為成熟, 且效果明顯。但體外循環難以避免術后體外循環栓塞并發癥的發生, 術后易出現血氣栓﹑主動脈出血, 嚴重的可能造成心﹑腦損害。近年來, 隨著外科醫療技術的快速發展, 非體外循環下冠狀動脈移植術已成為治療冠心病的重要手段, 與體外循環相比, 具有手術創傷小﹑術中輸血量少﹑術后并發癥少等優點。本研究結果顯示, 觀察組手術時間﹑術中輸血量﹑住ICU時間﹑住院時間優于對照組(P<0.05),且觀察組并發癥發生率為6.98%, 對照組并發癥發生率為20.93%。表明非體外循環手術治療的臨床效果較體外循環更有優勢, 且安全性好, 與文獻報道基本一致[6]。

綜上所述, 冠心病患者在非體外循環下行冠狀動脈移植術的臨床效果顯著, 且安全性好, 值得臨床推廣。目前, 隨著現代心臟吻合器在臨床中的應用以及術者血管吻合技術的不斷進步, 兩種手術方法已無明顯差別, 但要獲得進一步的研究結論, 還需長期隨訪觀察。

[1]田利靜,秦曄.老年冠心病患者非體外循環下冠狀動脈旁路移植術的應用及其術后生活質量.中國老年學雜志, 2012, 32(1): 181-182.

[2]周銳,張曉膺,錢永祥,等.非體外循環下冠狀動脈旁路移植術臨床分析.山東醫藥, 2011, 51(52):93-94.

[3]張繼倬,韓露,陳興華,等. 70歲及以上老年患者體外循環與非體外循環冠狀動脈旁路移植術的對比研究.中國全科醫學, 2014(17):2033-2035.

[4]包柄楠,孫秀芹,趙怡,等.不同性別老年冠心病冠狀動脈旁路移植術患者代謝性危險因素特征.中華老年心腦血管病雜志, 2013, 15(6):569-571.

[5]孫勇新,丁文軍,夏利民,等.高危冠心病患者體外和非體外循環冠狀動脈旁路移植術近期療效比較.中華胸心血管外科雜志, 2012, 28(6):352-355.

[6]于建波,黃方炯,韓博,等.高齡冠心病病人非體外循環冠狀動脈旁路移植術后心房顫動的臨床分析.中華胸心血管外科雜志, 2010, 26(3):180-183.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2015.23.033

2015-08-25]

525200 廣東省高州市人民醫院心血管外科二區