種植密度對油菜浙油51產量及經濟性狀的影響

張泉鋒

(1.浙江大學農業與生物技術學院,浙江杭州 310058;2.浙江勿忘農種業股份有限公司,浙江杭州 310020)

浙油51是浙江省農業科學院與浙江勿忘農種業股份有限公司合作選育的高油油菜新品種,2014年通過國家及浙江農作物品種審定委員會審定。該品種綜合性狀表現突出,熟期適中,株型緊湊,品質優異,豐產性好,抗逆性強,含油量高達48.54%,適應性廣,適宜機械化收割。本試驗探索了不同種植密度對浙油51產量和經濟性狀的影響,旨在找出較為合理的移栽密度,實現群體與個體協調發展,為今后大面積推廣應用該新品種提供科學依據,實現良種良法配套推廣[1-3]。

1 材料與方法

1.1 供試材料

2014-2015年,試驗在蕭山十七工段農業科技創新園進行。試驗地面平整,砂質土壤,肥力中等,前作為水稻。油菜新品種浙油51由浙江省農業科學院作物與核技術利用研究所提供。

1.2 處理設計

試驗共設6個密度處理。種植密度分別為6.0萬,7.5萬,9.0萬,10.5萬,12.0萬,13.5萬株·hm-2。試驗采用隨機區組排列,重復3次,小區面積為17.6 m2。試驗四周設置3行保護行。

10月5日播種育苗,11月3日移栽。10月28日撒施復合肥300 kg·hm-2,12月25日條施復合肥300 kg·hm-2,1月23日條施尿素120 kg·hm-2,3月10日噴施磷酸二氫鉀2.25 kg·hm-2,大粒硼1.5 kg·hm-2。10月30日移栽前用化學除草劑施田除、百草枯和高氯氟聚酯除草,11月25日用普尊、銀法利、火電防病蟲,3月10日用速克靈和福戈防病蟲。田間管理為常規管理[4]。

1.3 考查和數據處理

油菜成熟后,每小區取20株生長相對一致的油菜進行考種。選擇植株時在試驗小區的中心部分隨機選擇。考種項目包括株高、分枝位、一次有效分枝數、角果數、千粒重、單株產量和小區產量。

產量性狀為3次重復的平均值。采用 SPSS 19.0軟件對處理進行方差分析。

2 結果與分析

2.1 經濟性狀

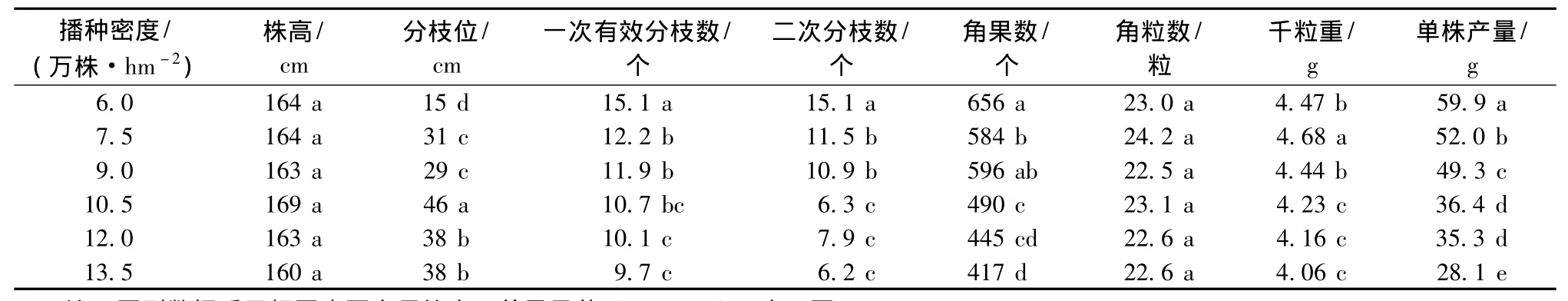

試驗結果表明,隨著播種密度的增加,油菜的單株產量顯著降低 (表1)。種植密度為6.0萬株·hm-2時單株產量最高,種植密度為13.5萬株·hm-2時單株產量最低,降低了53.1%。在稀植情況下,浙油51在一次有效分枝數、二次分枝數、單株角果數和千粒重上具有顯著優勢。種植密度6.0萬株·hm-2處理較13.5萬株·hm-2處理下,其一次、二次分枝數、角果數和千粒重分別增加39.7%,58.9%,36.4%和9.2%。浙油51的角粒數與株高在各播種密度處理下差異不顯著,表明浙油51角粒數與株高受播種密度的影響不大。

表1 不同播種密度對浙油51經濟性狀的影響

2.2 產量

健壯的植株個體是形成良好群體的基礎,同時兩者又是一個矛盾共同體。已有研究表明,合理密植能協調個體與群體之間的矛盾,使個體和群體均達到最佳水平,從而獲得高產[5]。由表2分析結果可知,隨著油菜移栽密度的增加,總產量表現為先增后減的趨勢,處理之間存在顯著差異。播種密度為12.0萬株·hm-2時達到最高產量,密度繼續增加時產量下降。油菜移栽密度過高,個體生長受到抑制,群體與個體之間的矛盾加大;移栽密度過稀,個體生長優勢明顯,但個體基數太低,群體優勢得不到充分發揮與展現。

表2 不同播種密度對浙油51產量的影響

3 小結與討論

試驗結果表明,浙油51的單株產量隨著種植密度的增加顯著降低,播種密度為6.0萬株·hm-2時單株產量最高,達到59.9 g。總產量隨著播種密度的增加呈現先增后減的趨勢,在播種密度為12.0萬株·hm-2時產量達到最高。播種密度對角粒數與株高的影響不大,各處理間未表現出顯著差異。

油菜機械直播、機械收獲時需要適當的種植密度,但由于生產上播期推遲等客觀原因導致機械直播未能實現時,稀植也不失為一種有效的栽培模式。油菜稀植具有種子用量少、單株莢數、單株粒數多、省工節本以及便于培管等優點。從本試驗結果可以看出,高含油量油菜新品種浙油51植株株高適中、個體生長健壯、單株產量潛力高,比較適宜稀植播種。浙油51在稀植情況下,由于油菜的生長空間增大,增加了其對光、溫、熱的利用效率,同時減少了病蟲害危害的程度,因此可以積累較多的干物質量,有利于種子千粒重的提高。此外,在稀植情況下,浙油51的分枝位也顯著降低了,有利于分枝的增加和生長,從而改善油菜的冠層結構,起到增產的效果。但稀植配套高產栽培技術仍需進一步研究。

[1] 管懷錦,夏宏年,周海幸.雙低油菜榮華油6號栽植密度試驗研究 [J].現代農業科技,2013(2):19-20.

[2] 張萬春,葛紅心,馬曉麗,等.移栽密度對秦優10號生長發育及產量的影響 [J].陜西農業科學,2012,58(5):42-44.

[3] 楊經澤,劉鳳蘭,李光明,等.油菜新品種中雙9號不同栽培密度試驗[J].湖北農業科學,2004(3):39-41.

[4] 南京農業大學.田間試驗和統計方法[M].北京:農業出版社,1987:145-150.

[5] 陸益平,盧燕,顧圣林.油菜德核雜油8號超高產栽培技術[J].中國農業信息,2014(7):56.