麗江市空間擴展與外部形態演變

李敏敏,張增祥,趙曉麗,汪瀟,劉芳

(1.中國科學院遙感與數字地球研究所,北京100101;2.中國科學院大學,北京100049)

麗江市空間擴展與外部形態演變

李敏敏1,2,張增祥1,趙曉麗1,汪瀟1,劉芳1

(1.中國科學院遙感與數字地球研究所,北京100101;2.中國科學院大學,北京100049)

由于我國缺乏中小城市的城市擴展研究以及需要對城市空間擴展與外部形態演變關系進行完善,選取長時間序列遙感影像,運用GIS空間分析方法,對麗江市建成區空間擴展和外部形態演變進行探討。研究表明,麗江市建成區空間擴展具有明顯的階段性和各向異性;在所有研究時段,城市空間均以扇翼模式擴展,具體分為扇翼緩慢擴展型(擴展強度指數最大值<0.2)、扇翼快速擴展型(0.2<擴展強度指數最大值<2.4)和扇翼高速擴展型(擴展強度指數最大值>2.4)3種類型。麗江市建成區外部形態緊湊度指數變化范圍為[0.232,0.349],總體呈緩慢下降趨勢,城市內部連通性和集約性下降。外部形態的邊界維數變化范圍為[1.265,1.299],總體變化趨勢為先震蕩減小后緩慢增加,城市形態趨于復雜。城市空間擴展對城市外部形態演變的影響顯著,城市空間加速擴展,則城市緊湊性水平降低,城市邊界維數增大;反之,則城市緊湊性水平上升,城市邊界維數減小。

麗江市;城市空間擴展;外部形態演變;緊湊度;分形維數

0 引 言

快速城市化是改革開放以來中國經濟和社會發展的重要特征[1],是城市用地增長的主要驅動力[2],而城市空間擴展是城市化以及城市土地利用變化最為直接的表現形式,是城市化過程空間布局與結構變化的綜合反映[3]。因此,城市空間擴展常被用作衡量一個城市發展的重要指標[4],并逐漸成為土地利用變化的主導特征[5-9]。城市空間擴展充分表現了某一城市區域在某一發展階段上空間格局的變化[5],以及由此帶來的城市形態變化[10]。城市空間擴展與外部形態演變是城市發展的必然趨勢[11],并體現出城市的發展特征和階段[4,12-14],它對城市規劃以及土地開發等實踐活動具有強有力的指導作用[4],已經成為國內外城市發展研究中的熱點領域[9-10,15-17]。

城市發展是一個連續過程,過去、現在和未來在同一時間鏈上[18]。遙感圖像具有宏觀、客觀和可重復的特點[19],因此,遙感技術逐漸發展為進行城市空間形態演變監測和研究的有效手段,并且成為城市空間擴展研究的重要方向[20]。利用遙感對城市擴展的動態監測,可以科學、快速地對城市進行動態管理,確保城市建設中科學合理的利用土地資源[12]。

國外對城市空間擴展研究開展較早,理論研究比較成熟,為我國相關研究提供了理論基礎和經驗借鑒[9]。20世紀80年代以來,在城市化背景下,我國學者開始對城市形態的模式、結構、演變、特征以及擴展驅動機制等方面展開探索[21-23],為我國城市形態學的發展開辟了先河。進入21世紀,學者們大多利用多光譜掃描儀(MSS)、專題制圖儀(TM)影像,結合其他相關圖件,研究城市空間擴展數量、土地利用結構變化、景觀特征變化及不同時期城市空間擴展規模、強度、空間分異等特征[24-28]。基于衛星影像數據,應用分形維數思想及空間自相關指數等分析各類城鎮用地擴展過程、形態變化、空間結構差異及空間格局等時空特征成為現今研究的主流[10,16,29-31]。

對我國城市擴展的研究進行總結分析表明,研究對象以東部沿海大城市為主,缺少對西部及中小城市的研究[9]。同時,需要完善對城市空間擴展與城市外部形態演變關系的探討[16,25]。基于以上研究背景,本文以我國西部云南省麗江市為例,選取多個時期遙感影像,運用地理信息系統(GIS)空間分析技術,對麗江市建成區空間擴展和外部形態演變的過程、特征及其相互關系進行研究,可以輔助政府科學、全面地指導麗江市的城市規劃,以達到促進經濟發展和保護高原城市生態環境的目的。

1 研究區域與數據

1.1 研究區域

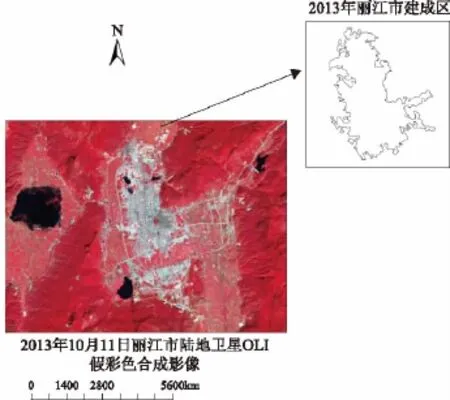

云南省麗江市位于青藏高原東南緣,滇西北高原,金沙江中游(圖1)。地跨25°23′N~27°56′N,99°23′E~101°31′E之間,北連迪慶藏族自治州,南接大理白族自治州,西鄰怒江傈僳族自治州,東與四川涼山彝族自治州和攀枝花市接壤。2012年,市區總人口為16.12萬人,面積為1255km2[32],地區生產總值59.55億元[33]。

麗江市地勢西北高而東南低,最高點玉龍雪山主峰,海拔5596m,最低點華坪縣石龍壩鄉塘壩河口,海拔1015m,最大高差4581m。全市屬低緯暖溫帶高原山地季風氣候。由于海拔高差懸殊大,從南亞熱帶至高寒帶氣候均有分布,四季變化不大,干濕季節分明,氣候的垂直差異明顯,災害性天氣較多,年溫差小而晝夜溫差大,兼具有海洋性氣候和大陸性氣候特征。

圖1 麗江市及其建成區地理位置

1.2 數據來源

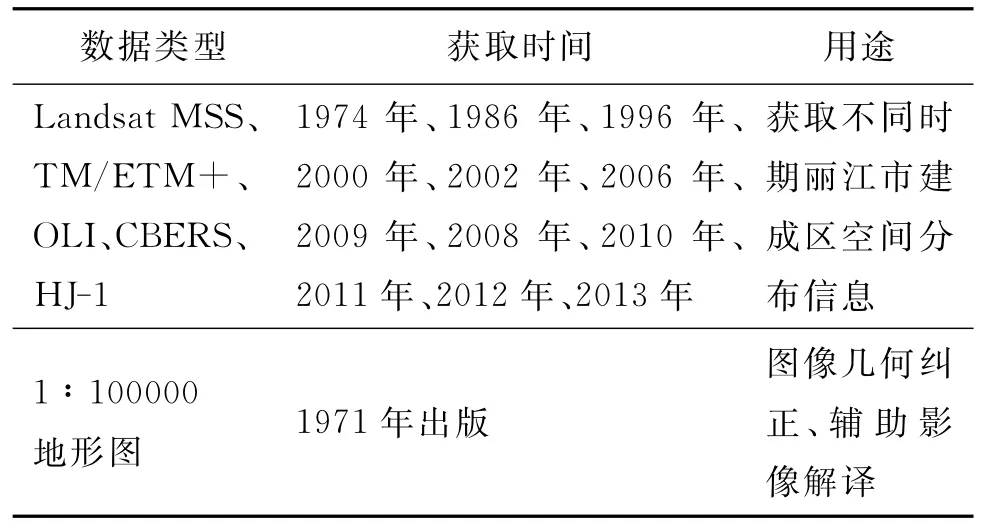

本文研究麗江市建成區空間擴展的數據主要來源于衛星遙感影像以及1∶100000地形圖(表1)。為保證遙感數據質量,選取無云、植被生長初期或末期的遙感影像作為數據源[34]。遙感數據起于1974年,止于2013年,整個研究包括12個年度和11個時間段,共39年時間。

1.3 建成區信息提取

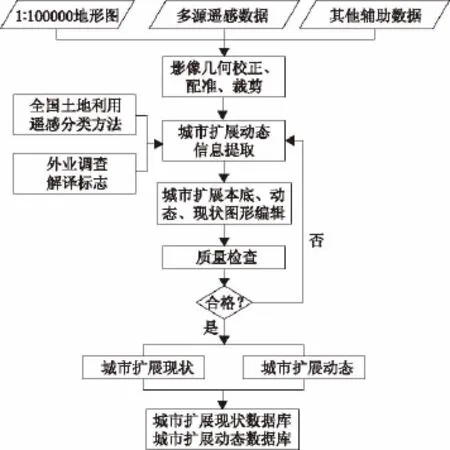

本文研究區域為麗江市建成區,建成區是指城市行政區內實際已成片開發建設、市政公用設施和公共設施基本具備的地區[35]。以1∶100000地形圖為基準,在遙感圖像處理專業軟件Intergraph MGE中進行12期遙感影像幾何精糾正。利用人機交互目視解譯的方法提取城市建成區的信息以及城市擴展過程中對周邊土地利用的影響。具體步驟為:參照中國科學院全國土地利用遙感分類方法,以1974年麗江市遙感數據作為本底數據,建立麗江市1974年的城市建成區矢量圖;采用6位動態編碼方式(即前3位表示本底影像中土地利用類型編碼,后3位表示城市用地編碼510,不足3位的土地利用類型編碼末位補“0”),完成1974年~1986年城市擴展動態,并獲取1986年城市建成區矢量圖;以1986年建成區矢量數據為本底,按照上述方法重復完成1986年~1996年城市擴展動態和1996年城市建成區矢量圖;以此類推,完成每個時段城市擴展動態和每個時段初期、末期的城市建成區現狀制圖(圖2)。通過上述方法,獲取麗江市12個時段城市建成區擴展動態(圖3)。

表1 研究所需數據

圖2 建成區信息提取流程

圖3 麗江市12個時段城市建成區擴展動態

2 城市空間擴展特征

2.1 麗江市建成區擴展的總體特征

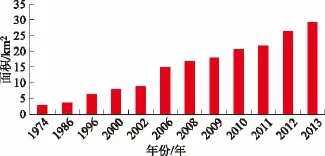

麗江市建成區空間擴展變化表現出明顯的階段性特征(圖4)。1974年~2002年,麗江市擴展表現為緩慢平穩增長態勢,城市規模從1974年的2.75km2增加到2002年的8.65km2,城市規模有所擴大,但仍保持小城市的空間格局。1997年12月,麗江古城申報世界文化遺產成功,填補了中國在世界文化遺產中無歷史文化名城的空白,為保護麗江古城的原始風貌,政府對麗江市建成區擴展進行了適當限制。2003年4月,麗江撤地設市(本研究2003年之前研究區域為麗江納西族自治縣建成區,2003年麗江撤地設市后研究區域為麗江市建成區,使研究結果具有繼承性和延續性),為麗江市的發展注入了新的活力,到2006年麗江市建成區面積達到14.96km2,是1974年建成區面積的6倍。2006年~2010年,麗江市建成區擴展進入高速增長期,2010年的建成區面積為20.70km2,與2006年相比擴展了5.75km2,擴展面積是1974年建成區總面積的2倍。近三年來,麗江市建成區擴展面積為8.38km2,擴展速度達到所有研究時段的最高峰。2013年麗江市建成區面積為29.07km2,是1974年建成區面積的10倍。根據以上分析,麗江市建成區空間擴展具有明顯的中國小城市特征[16,26],擴展速度逐漸增加,并由于麗江古城和玉龍雪山等旅游景點的開發驅動,2006年后城市建成區高速擴展,體現政策經濟因素對建成區擴展的主導性作用。

圖4 麗江市建成區1974年~2013年間面積變化

2.2 麗江市建成區擴展的各向異性

(1)等扇形分析法

等扇形分析法是城市空間擴展分析的主要方法之一,該方法能夠直觀顯現研究區各方位的空間擴展及其演變特征。朱俊逸在工業空間格局演進對高密市空間形態影響的研究中運用等扇形分析法對高密市建成區用地擴展的各向異性進行了探討[36]。爾德尼其其格等2013年利用該方法分析了呼和浩特市近百年城市空間擴展和演變的空間方向性趨勢[31]。等扇形分析法以研究區中心為圓心,選取適當半徑將研究區劃分成若干相等的扇形區域,運用GIS與各時期用地圖層進行疊加,通過計算不同方位的擴展指數描述用地類型的空間分異[16],研究其城市擴展特征。

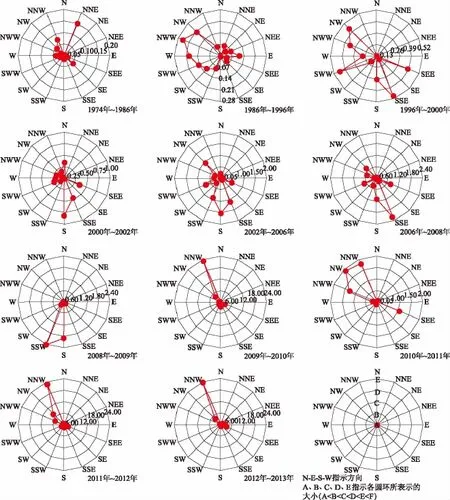

本研究以麗江市建成區1974年重心坐標為圓心,利用ArcGIS 9.3,選取能包含所有時期建成區面積的長度為半徑,以正北方向為起點,劃分成16個夾角和面積均相等的扇形區域,每個扇形的夾角為22.5°。將16個扇形區域與麗江市建成區各個時期現狀圖進行疊加分析(Intersect),提取各個時期、各個扇形區域的城市建成區擴展強度,并以雷達圖形式予以展示。通過該方法可以直觀地表現麗江市建成區各時期不同方位的擴展差異以及城市擴展的主導方向。由于各扇形夾角相等,使得建成區擴展強度在時間和空間上具有可比性。

(2)擴展強度指數

空間擴展是城市地理學的核心內容之一,其測度指標多種多樣。為準確、全面地反映麗江市建成區空間擴展的各向異性,選取擴展強度指數,對麗江建成區擴展的各向異性和形態演變進行定量分析。

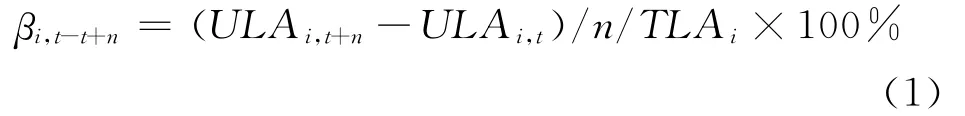

擴展強度指數是指某空間單元在某一研究時段的城市建成區擴展面積占其初始時期建成區面積的百分比。為了便于比較不同研究時期城市建成區擴展的強弱或快慢,可計算各空間單元的年平均擴展強度指數,它實質就是用各空間單元的建成區面積來對其年平均擴展速度進行標準化處理,使其具有可比性。擴展強度指數的表達式為:

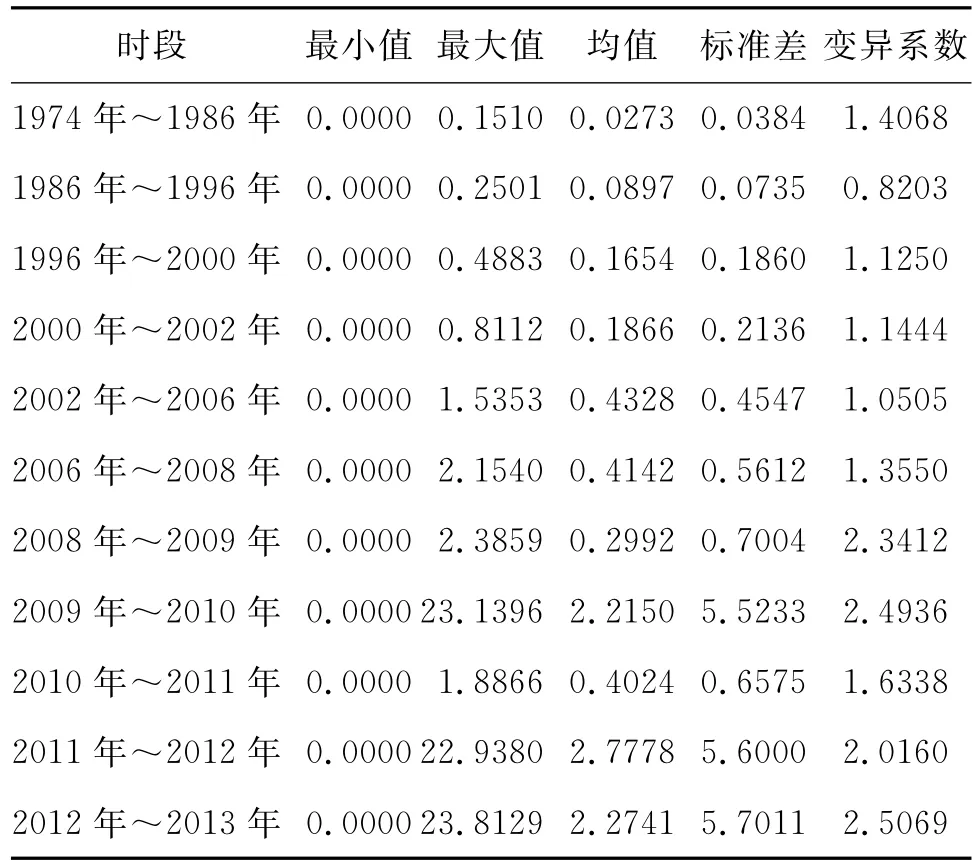

表2 不同時段各方位城市擴展強度指數差異統計

其中,βi,t-t+n、ULAi,t+n、ULAi,t分別為空間單元i的年均擴展強度指數、在t+n及t時的城市建成區面積;TLAi為空間單元i的初始時期建成區面積。

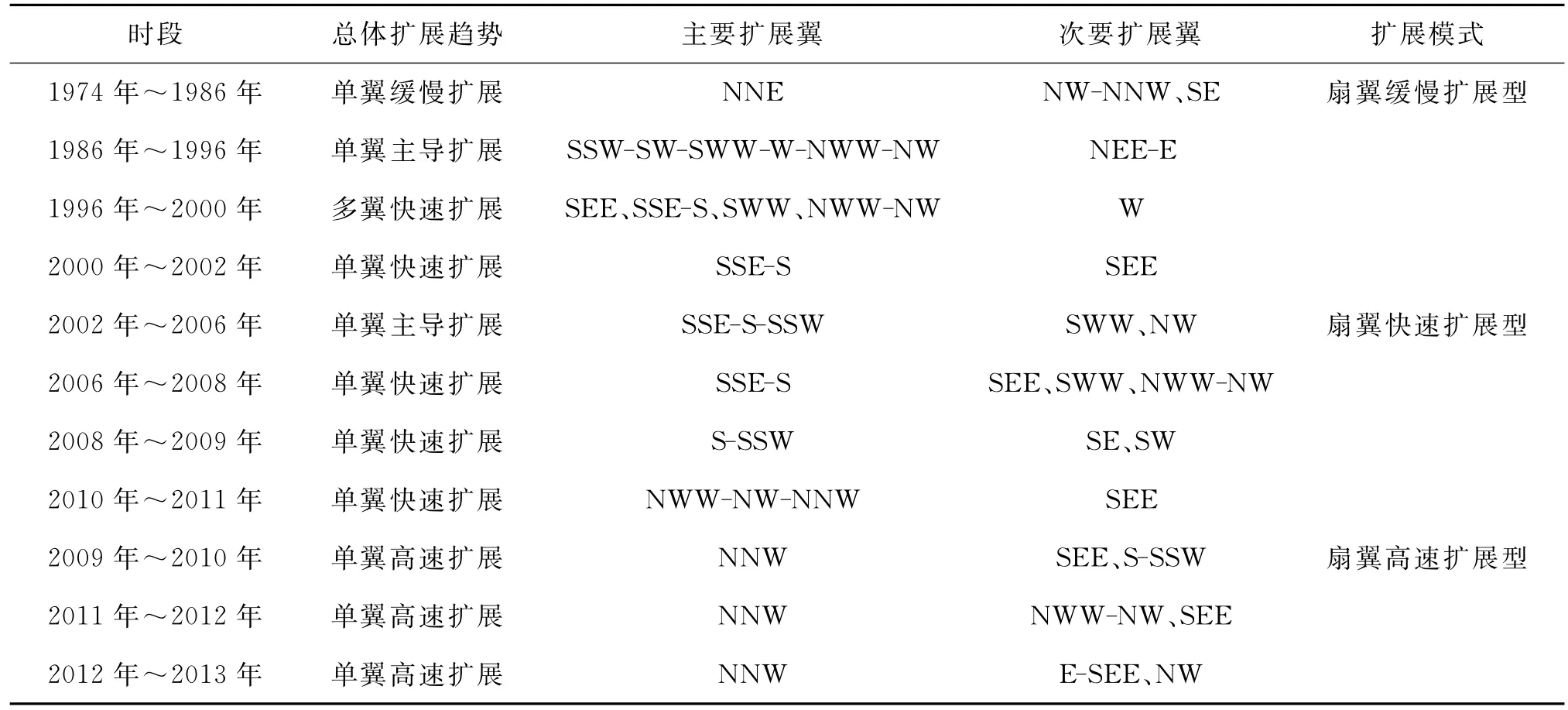

(3)建成區擴展的各向異性分析

為分析麗江市建成區空間擴展的各向異性,選取等扇形分析法,提取建成區在不同時段不同扇形區域的擴展面積,計算不同時期各個方位空間擴展的強度指數,并對強度指數數據進行統計分析(表2)。借助雷達圖,以直觀形式表達不同時間各個方位空間擴展情況(圖5)。

1974年~1986年,麗江市建成區空間擴展緩慢,擴展強度指數平均值為0.0273,數據波動范圍小,其中NNE為主要擴展翼,NW-NNW和SE為次要擴展翼。1986年~1996年十年間城市建成區加速擴展,并逐漸轉向單翼主導型擴展模式。擴展強度指數變異系數為0.8203,是所有研究時段變異系數最小值,SSW-SW-SWW-W-NWW-NW為主要擴展翼,NEE-E為次要擴展翼,城市以向西擴展為主,向東擴展為輔。1996年~2000年,城市空間以多翼模式進行擴展,擴展強度指數平均值為0.1654,各方向均有擴展,但SEE、SSE-S、SWW、NWW-NW為主要擴展翼。

2000年以后,麗江市建成區空間擴展持續加速,并均以單翼擴展模式為主。其中,2000年~2009年,城市空間主要為南向擴展,2009年~2013年城市空間主要為北向擴展。

2000年~2002年城市空間擴展指數平均值為0.1866,數據離散程度增加,SSE-S為主要擴展翼,SEE為次要擴展翼;2002年~2006年城市空間擴展指數平均值為0.4328,變異系數為1.0505,城市不同方位空間擴展強度差異減小,SSE-S-SSW為主要擴展翼,SWW、NW為次要擴展翼;2006年~2008年城市空間擴展主要方向為SSE-S,SEE、SWW、NWW-NW為次要擴展方向;2008年~2009年,城市空間擴展方向比較單一,擴展強度指數的變異系數達到2.3412,城市不同方位空間擴展強度差異顯著,城市空間沿S-SSW方向擴展。

2009年~2013年城市不同方位空間擴展強度差異顯著,其中,2009年~2010年城市空間擴展強度指數平均值為2.2150,變異系數為2.4936,城市空間沿NNW方向高速擴展;2010年~2011年,城市空間以NWW-NW-NNW為主要擴展翼,SEE為次要擴展翼快速擴展;2011年~2012年和2012年~2013年,城市空間均沿NNW方向高速擴展。

圖5 1974年~2013年不同方位空間擴展強度

麗江市建成區空間擴展經歷了3個階段:1974年~1986年,擴展強度指數最大值小于0.2,城市空間擴展規模較小,呈緩慢擴展態勢;1986年~2009年和2010年~2011年,城市空間擴展速度加快,擴展強度指數最大值大于0.2且小于2.4,城市呈快速擴展態勢;2009年~2010年和2011年~2013年,擴展強度指數最大值均大于20,是1974年~1986年擴展強度指數最大值的100倍以上,同時是1986年~2009年和2010年~2011年擴展強度指數最大值的10倍以上,城市空間擴展呈高速擴展態勢。通過對比研究,麗江市建成區空間擴展屬于扇翼擴展模式(表3),并可以提煉為3種類型:扇翼緩慢擴展型(擴展強度指數最大值<0.2)、扇翼快速擴展型(0.2<擴展強度指數最大值<2.4)、扇翼高速擴展型(擴展強度指數最大值>2.4)。

表3 城市空間擴展模式

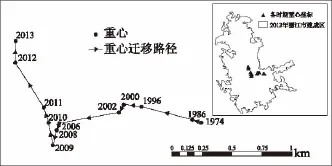

利用各研究時期麗江市建成區幾何重心的遷移(圖6),也可以反映建成區空間擴展的方向性特征。其中,1974年~2000年,城市空間重心向西偏北方向遷移;2000年~2009年城市空間重心首先向西偏南方向,然后向南偏西方向遷移;而2009年~2013年城市空間重心向北偏西方向遷移。因此,在所有研究時段,麗江市建成區重心位置總體為先向西,再向北的走向,這與上述研究的建成區空間擴展各向異性具有顯著一致性。

圖6 城市重心空間位置變化

麗江市建成區空間擴展的重心位置向西、向北遷移具有特殊原因。1997年麗江古城被列為世界文化遺產,政府相繼采取一系列措施保護文化古城。古城東側為黑龍潭公園、玉泉公園和象山,不宜開發,阻礙了麗江市向東擴展,因此政府采取“另辟新城,保護古城”的政策[37]。尤其是2003年麗江設市以后,新城建設的步伐加快,使麗江建成區快速向西、向南方向擴展。近年來,位于麗江市北向的玉龍雪山風景區成為云南省主要旅游景點之一,使城市建成區沿著通往玉龍雪山風景區的主要交通干線向北擴展。

3 城市外部形態演變特征

3.1 城市外部形態緊湊度

(1)緊湊度概念

城市外部輪廓的緊湊度是反映城市形態的重要概念,也是表現城市空間形態內部各部分空間集中化程度的指標[10]。城市形態緊湊度的計算方法各異,其中以Boyce and Clark[38]提出的緊湊度公式應用最為廣泛[10,16-17,31],其表達式為:

其中,BCI為城市緊湊度,A為城市建成區面積,P為城市輪廓周長。該公式以圓形作為標準計量單位,BCI的值在0~1之間,值越大表示城市形狀越具有緊湊性,反之緊湊性越差,圓形區域的緊湊性為1。

(2)緊湊度特征

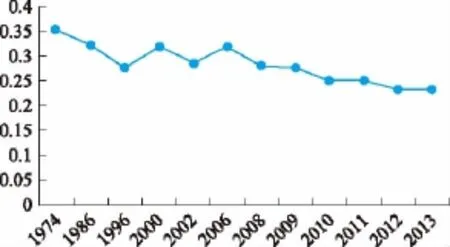

利用公式(2)分別計算研究時段麗江市建成區外部形態的緊湊度(圖7),緊湊度的變化可以反映城市用地擴展結果。在研究期內,麗江市建成區外部形態緊湊度均位于0~1之間,計算結果合理,總體呈緩慢下降趨勢。1974年緊湊度指數最大為0.349,2013年緊湊度指數最小為0.232,緊湊度指數變化幅度較小。1974年~1996年,隨著建成區的擴展,緊湊度指數呈下降趨勢;1996年~2000年,緊湊度指數有稍許上升,但2000年~2002年緊湊度指數又落回到下降趨勢;2003年麗江撤縣改市,城市開發擴展有所節制,使2002年~2006年緊湊度指數呈上升趨勢;2006年以后,由于云南省大力開發旅游,麗江又具有著名的世界文化古城和的玉龍雪山風景區,使建成區持續擴展,外部形態緊湊度指數呈逐年下降趨勢,但下降程度與1974年~1996年相比較緩,表明21世紀以來建成區開發越來越趨于合理化。

圖7 麗江建城區城市形態緊湊度變化

根據經濟學原理,非緊湊性城市較緊湊性城市在交通效率、能源使用和生活質量等方面存在一定差距[39]。麗江市外部形態緊湊度的逐年降低會對城市基礎設施的使用率、交通便捷性以及城市內部通達性造成不利影響。因此,在未來城市開發中,要考慮緊湊度對城市發展的影響,建立緊湊集約的文化旅游城市。

3.2 城市外部形態分形維數

(1)分形維數概念

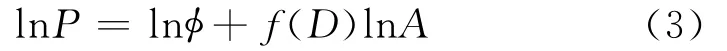

城市有著復雜的非線性空間形態,具有內在的自組織、自相似和分形生長能力[40]。Batty和Longley最早提出了城市形態的邊界維數概念[41],采用分形理論研究城市形態具有重要意義[10,16]。分形維數是利用簡單的鋸齒狀的不規則土地利用格局描述真實的城市狀況[42]。本文使用面積——周長定義的分維數來衡量城市空間形態的分形維數特征。假定城市是一個封閉區域,其分維數表達式為:

其中,A為城市建成區面積,P為城市輪廓周長,f(D)=D/2,D為城市空間的邊界維數。D反映了圖形對空間的填充能力和圖形邊界不規則的復雜程度[16]。D的取值在1~2之間,值越大表示城市邊界形態越復雜,值越小表示城市邊界越整齊規則。

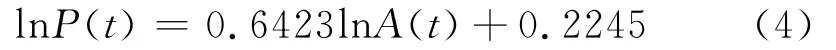

(2)分形維數特征

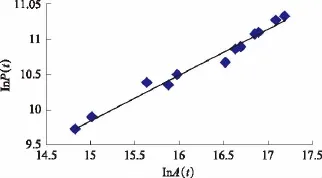

分形維數的大小表征城市地域邊界的復雜曲折程度,分維數越高,邊界線的復雜程度越大。根據公式(3)計算12個年度城市建成區面積與周長的自然對數,結果表明麗江市建成區面積與周長具有強相關性(圖8),相關系數為R2=0.9781,分維數為D=1.2846。結果表明麗江市建成區擴展中城市空間形態具有明顯的分形特征,形態較為簡單,穩定性強。麗江市建成區面積與周長的雙對數擬合方程為:

圖8 麗江市建成區面積與周長的雙對數相關性分析

圖9 不同時期麗江市邊界維數變化曲線

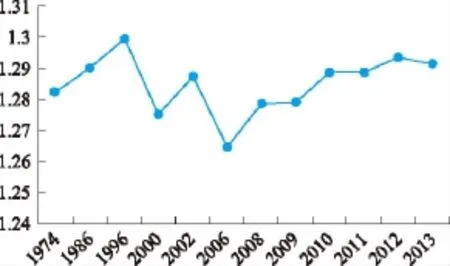

根據擬合方程計算麗江市建成區不同時期城市外部形態的邊界維數(圖9)。在研究期內,麗江市建成區外部形態分維數總體變化趨勢為先震蕩減小后緩慢增加,其中2006年分維數最小為1.265,1996年分維數最大為1.299。1974年~2006年城市建成區分維數震蕩減小,建成區外部形態輪廓線復雜性降低,其中2002年~2006年建成區分維數達到所有研究時段最低值,即麗江市建成區擴展的外部形態在該研究時期最為規則整齊;2006年之后,分維數逐年緩慢增加,即城市外部輪廓復雜性越來越大,至2013年其外部輪廓復雜性出現降低趨勢。

3.3 城市空間擴展與外部形態演變的關系

城市外部形態的緊湊度和分形維數與城市空間擴展變化密切相關。1974年麗江還是一個城市建成區面積僅為2.75km2的小縣城,緊湊度為研究時期的最大值。1974年~1996年城市空間以單翼緩慢和單翼主導型擴展,緊湊度持續下降。1996年~2000年城市空間以多翼快速擴展,空間擴展在各個方向相對均衡,致使緊湊度增加。2000年~2002年城市空間以單翼模式快速擴展,城市形態急劇變化,空間擴展各向差異明顯,城市緊湊度降低。2002年~2006年城市空間以單翼主導模式擴展,由于2003年麗江撤縣改市,麗江市人民政府也位于市古城區南部,城市以向南填充式擴展為主,導致緊湊度不僅沒有下降,反而呈上升趨勢。2006年以后,城市空間均以單翼快速或者單翼高速模式向外擴展,城市外部形態發生巨大變大,緊湊度指數逐年下降,但下降速度與1974年~1996年相比較平緩,說明該時期城市空間擴展更強調城市內部的連通性。

在假定城市面積隨時間不斷變化的前提下,如果邊界維數變大,則表明城市外部形態不規則程度增加,說明在這一時期城市建成區擴展相對粗放;如果邊界維數下降,則表明城市外部形態不規則程度下降,說明建成區擴展相對集約;如果城市外部形態的不規則程度不變,則說明城市進入相對穩定的發展階段[16]。1996年~2000年和2002年~2006年,城市空間以多翼快速擴展和單翼主導擴展為主,城市外部形態的邊界維數下降,城市外部形態不規則程度下降,城市集約性增加。1974年~1996年、2000年~2002年和2006年~2013年,城市空間以單翼模式進行緩慢、快速和高速擴展,城市外部形態的邊界維數增大,城市邊界非線性增強,城市形態趨于復雜。

因此,城市空間擴展會導致內部形態緊湊度和外部邊界分形維數的變化,緊湊度增加的同時分形維數下降,反之亦然。城市擴展初期緊湊度較大,分形維數較小;擴展末期緊湊度較小,而分形維數較大。表明城市擴展的過程中,城市內部連通性和集約性下降,城市形態更趨于復雜。

4 結束語

本文采用多個時期遙感影像,運用GIS空間分析技術,對1974年以來麗江市建成區空間擴展和外部形態演變及其相互關系進行探討。研究結論如下:

①麗江市建成區空間擴展具有明顯的階段性與各向異性,城市空間擴展模式屬于扇翼型,具體為扇翼緩慢擴展型(擴展強度指數最大值<0.2)、扇翼快速擴展型(0.2<擴展強度指數最大值<2.4)和扇翼高速擴展型(擴展強度指數最大值>2.4)3種類型。1974年~2009年,麗江市建成區主要向西擴展,2009年以后主要向北擴展。

②麗江市建成區緊湊度指數變化范圍為[0.232,0.349],總體呈緩慢下降趨勢,城市內部連通性和集約性下降。外部形態的邊界維數變化范圍為[1.265,1.299],總體變化趨勢為先震蕩減小后緩慢增加,城市形態趨于復雜。

③城市外部形態的緊湊度和分形維數與城市空間擴展變化密切相關。城市空間加速擴展,則城市緊湊性水平降低,城市內部的連通性和集約性下降;反之,城市緊湊性水平上升,城市內部的連通性和集約性增加。城市空間加速擴展,城市邊界維數增大,則城市外部形態的復雜性水平上升;反之,城市邊界維數減小,城市外部形態的復雜性水平下降。

本文采用遙感影像進行麗江市建成區擴展模式及其外部形態演變分析,受建成區概念的限制,研究區域具有一定局限性,只能揭示麗江建成區空間擴展的大體趨勢。另外,對城市空間擴展與外部形態演變的關系只進行了定性分析,若揭示兩者之間的定量關系和作用機理,還需進一步深入研究。

[1]牟鳳云,張增祥,劉斌,等.濟南市近二十五年城市建成區的空間擴展遙感監測[J].山東農業大學學報(自然科學版),2008,39(1):73-79.

[2]談明洪,李秀彬,呂昌河.我國城市用地擴張的驅動力分析[J].經濟地理,2003,23(5):635-639.

[3]閆梅,黃金.國內外城市空間擴展研究評析[J].地理科學進展,2013,32(7):1039-1050.

[4]劉盛和.城市土地利用擴展的空間模式與動力機制[J].地理科學進展,2002,21(1):43-50.

[5]許學強,周一星,寧越敏.城市地理學[M].北京:高等教育出版社,1997.

[6]LIU J Y,LIU M L,ZHUANG D F,et al.Study on spatial pattern of land-use change in China during 1995—2000[J].Science in China(Series D:Earth Sciences),2003,4:373-384,420-422.

[7]劉紀遠,張增祥,莊大方,等.20世紀90年代中國土地利用變化時空特征及其成因分析[J].地理研究,2003,22(1):1-12.

[8]劉紀遠,戰金艷,鄧祥征.經濟改革背景下中國城市用地擴展的時空格局及其驅動因素分析[J].AMBIO-人類環境雜志,2005,34(6):444-449,476.

[9]胡曉明,李月臣,黃孝艷,等.城市空間擴展研究及進展[J].現代城市研究,2013(6):60-65,82.

[10]黃煥春,運迎霞.基于RS和GIS的天津市核心區城市空間擴展研究[J].干旱區資源與環境,2012,26(7):165-171.

[11]張文忠,王傳勝,薛東前.珠江三角洲城鎮用地擴展的城市化背景研究[J].自然資源學報,2003,18(5):575-582.

[12]何流,崔功豪.南京城市空間擴展的特征與機制[J].城市規劃匯刊,2000(6):56-60,80.

[13]顧朝林,甄峰,張京祥.集聚與擴散:城市空間結構新論[M].南京:東南大學出版社,2000.

[14]吳宏安,蔣建軍,周杰,等.西安城市擴張及其驅動力分析[J].地理學報,2005,60(1):143-150.

[15]肖魯湘,張增祥,譚文彬,等.近三十年烏魯木齊市建成區的時空動態變化分析[J].世界科技研究與發展,2007,29(4):37-42.

[16]尚正永,張小林,周曉鐘.基于RS/GIS的城市空間擴展與外部形態演變研究——以江蘇省淮安市為例[J].經濟地理,2012,32(8):64-70.

[17]吳國璽,申懷飛,潘春彩.基于GIS的鄭州市城區空間擴展及優化研究[J].國土與自然資源研究,2012(2):1-3.

[18]朱文一.空間·符號·城市:一種城市設計理論[M].北京:中國建筑工業出版社,1993.

[19]譚文彬,劉斌,張增祥,等.近三十年來昆明市建成區擴展遙感監測與分析[J].地球信息科學學報,2009,11(1):117-124.

[20]JENSEN J R,TOLL D L.Detecting residential land-use development at the urban fringe[J].Photogrammetric Engineering and Remote Sensing,1982,48:629-643.

[21]武進.中國城市形態:結構,特征及其演變[M].南京:江蘇科學技術出版社,1990.

[22]胡俊.中國城市:模式與演進[M].北京:中國建筑工業出版社,1995.

[23]齊康.城市環境規劃設計與方法[M].北京:中國建筑工業出版社,1997.

[24]劉盛和,吳傳鈞,沈洪泉.基于GIS的北京城市土地利用擴展模式[J].地理學報,2000,55(4):407-416.

[25]王新生,劉紀遠,莊大方,等.中國特大城市空間形態變化的時空特征[J].地理學報,2005,60(3):392-400.

[26]儲金龍,馬曉冬,高抒,等.南通地區城鎮用地擴展時空特征分析[J].自然資源學報,2006(1):55-63,165.

[27]支繼輝,秦佩,耿峰,等.中國城市邊緣區空間擴展及其景觀生態變化相關性研究進展[J].河南科學,2008,26(9):1126-1130.

[28]楊振山,蔡建明,文輝.鄭州市2001~2007年城市擴張過程中城市用地景觀特征分析[J].地理科學,2010(4):600-605.

[29]馮健.杭州城市形態和土地利用結構的時空演化[J].地理學報,2003(3):343-353.

[30]姜世國,周一星.北京城市形態的分形集聚特征及其實踐意義[J].地理研究,2006,25(2):204-212,369.

[31]爾德尼其其格,阿拉騰圖雅,烏敦.基于GIS和RS的呼和浩特市近百年城市空間擴展及其演變趨勢[J].干旱區資源與環境,2013,27(1):33-39.

[32]中華人民共和國住房和城鄉建設部.中國城市建設統計年鑒2012[M].北京:中國計劃出版社,2013.

[33]國家統計局城市社會經濟調查司.中國城市統計年鑒2012[M].北京:中國統計出版社,2012.

[34]ZHANG Z X,WANG X,ZHAO X L,et al.A 2010update of national land use cover database of China at 1100000scales using medium spatial resolution satellite images[J].Remote Sensing of Environment,2014,149:142-154.

[35]中華人民共和國住房和城鄉建設部.GB Patent T50[S].北京:中國建筑工程出版社,1990:283.

[36]朱俊逸.工業空間格局演進對城市空間形態影響的研究——以高密市為例[D].濟南:山東建筑大學,2011.

[37]王瑞雪,史茂,余其芬.基于遙感影像解讀麗江古城的歷史變遷[J].昆明理工大學學報:理工版:2010,35(3):6-11.

[38]BOYCE R R,CLARK W A V.The concept of shape in Geography[J].The Geographical Review,1964,54:561-572.

[39]王茜,張增祥,易玲,等.南京城市擴展的遙感研究[J].長江流域資源與環境,2007,16(5):554-559.

[40]SHEN G Q.Fractal dimension and fractal growth of urbanized areas[J].Geographical Information Science,2002,5:419-437.

[41]BATTY M,LONGLEY P.Fractal-based description of urban form[J].Environment and Planning B:Planning and Design,1987,14(2):123-134.

[42]LONGLEY P A,MESEV V.On the measurement and generalization of urban form[J].Environment and Planning A,2000,32(3):473-488.

Urban Spatial Expansion and External Morphology Evolution of Lijiang City

LI Min-min1,2,ZHANG Zeng-xiang1,ZHAO Xiao-li1,WANG Xiao1,LIU Fang1

(1.Institute of Remote Sensing and Digital Earth,Chinese Academy of Sciences,Beijing100101;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing100049)

This paper discusses urban space expansion and external morphological evolution of Lijiang city.Data from long time series of remote sensing images and GIS spatial analysis methods are used in analysis.Findings are listed as follows:(1)Urban spatial expansion is characterized by phase and anisotropy.(2)Built-up area expansion of Lijiang city belongs to fanshaped wings expansion pattern and can be summarized as three types,including slow fan-shaped wings expansion pattern(the maximum of expansion intensity index is less than 0.2),rapid fan-shaped wings expansion pattern(the maximum of expansion intensity index is greater than 0.2and less than 2.4),and high-speed fan-shaped wings expansion pattern(the maximum of expansion intensity index is greater than 2.4).(3)The compactness index is from 0.232to 0.349which has a slow downward trend in general,and this caused the decline of inner city in connectedness and intensiveness;the fractal dimension is from 1.265 to 1.299which has an oscillating decreasing at first and then increasing slowly,and external morphology of the city is more complex.(4)The characteristics of urban spatial expansion have significant influences on evolution of urban external morphology.If urban expansion has an accelerated speed,the compactness would descend and fractal dimension would increase;on the contrary,the compactness would rise and fractal dimension would reduce.

Lijiang city;urban spatial expansion;external morphological evolution;compactness;fractal dimension

10.3969/j.issn.1000-3177.2015.06.019

K928.5;P94

A

1000-3177(2015)142-0102-09

2014―12―09

2015―03―23

中國科學院遙感與數字地球研究所“一三五規劃項目”(Y4SG0100CX)。

李敏敏(1988—),女,博士研究生,研究方向為國土資源遙感,目前主要從事城市擴展遙感監測和海岸帶土地利用變化研究。

E-mail:limm@radi.ac.cn