利用可視人項目與CT 研究左膈下腹膜外間隙空間關系

郝義勇,徐浩銅,向 軻,駱助林,吳 毅,田伏洲

在CT 和MRI 圖像上, 左膈下腹膜外間隙表現為介于膈肌和胃近側部分后壁、胃小彎之間的菲薄脂肪帶。 在CT 圖像上不易呈現左膈下腹膜外間隙的詳細解剖特征,因此,對其與毗鄰間隙的空間關系,尤其是其與胃裸區的關系一直存在爭議。 大多數學者將左膈下腹膜外間隙與胃裸區視為同一個結構[1-3],但是少部分學者認為,部分左膈下脂肪和胃裸區共同參與構成左膈下腹膜外間隙[4]。 對左膈下腹膜外間隙與胃裸區空間關系的認識不統一,導致了關于累及左膈下腹膜外間隙各種病變的學術交流存在困難。 而中國可視人數據庫的薄層橫斷面圖像,其圖像清晰,組織結構對比度較好[5-6]。 基于這種數據庫的橫斷面及其多平面重建圖像,有望對左膈下腹膜外間隙的解剖定位及其與毗鄰間隙的空間關系有一個良好的顯示。 作為急性重癥胰腺炎和胃癌病理進程中一個重要的膈下間隙,本研究希望能夠提高對侵犯左膈下腹膜外間隙病變的診斷和術前計劃。

1 資料與方法

1.1 薄層斷面標本的數據采集與提取 選取的中國1 號可視人數據(CVH1)和中國2 號可視人數據(CVH2)均由自愿捐贈獲得[7-8]。 采用低溫冷凍無鋸耗銑切技術和圖像配準技術獲得上述尸體標本的上腹部連續薄層橫斷面圖像, 其層厚及層間距均為0.5 mm。

1.2 CT 圖像的獲取 運用GE-16 排螺旋CT 對5 名正常志愿者(4 名男性和1 名女性;平均年齡36.4 歲)行上腹部對比增強掃描。 CT 掃描參數為:120 kV,260 mAs,18.75 mm/圈的進床速度,5.0 mm 的層厚及層間距。 在GE 后處理工作站獲得1.25 mm 層厚的薄層后重建圖像。

1.3 在可視人圖像及CT 圖像上對比觀察左膈下腹膜外間隙與其毗鄰間隙的空間關系 連續動態觀察CVH1、CVH2 的橫斷面圖像上左膈下腹膜外間隙的解剖定位及其與胃裸區、小網膜、肝裸區和左腹膜后間隙的空間關系, 并與相對應的CT 斷面圖像對照,比較其異同。 為了從多角度觀察左膈下腹膜外間隙與其毗鄰間隙的空間關系, 將CVH1、CVH2 數據庫的上腹部薄層橫斷面圖像及CT 薄層后重建圖像均導入Amira 軟件, 在該軟件中對上述圖像進行多平面重建,觀察獲得的上腹部斜矢狀位圖像。

2 結果

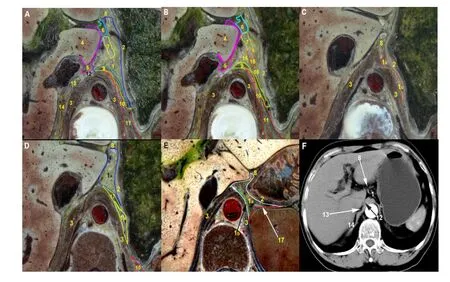

2.1 左膈下腹膜外間隙的解剖定位 左膈下腹膜外間隙位于消化管和膈肌之間(圖1)。左膈下腹膜外間隙前外側面附著于消化管的位置變化較大,進而導致左膈下腹膜外間隙定位的變化。 在CVH2 連續橫斷面圖像上顯示,左膈下腹膜外間隙前外側面附著于食管腹段、胃小彎近側部分、胃賁門和胃底、胃體上半部分的后壁(圖1 A、B、C、D);而在CVH1 中,除了胃體上半部分以外,左膈下腹膜外間隙前外側面在消化管的附著區域與CVH2 類似(圖1E)。

2.2 左膈下腹膜外間隙與胃裸區、 小網膜和肝裸區的空間關系 在中國可視人數據庫的連續橫斷面圖像上,左膈下腹膜外間隙由左膈下脂肪間隙和胃裸區共同構成。 胃裸區占據左膈下腹膜外間隙絕大部分(圖1 D、E)。在CVH1 和CVH2 的連續橫斷面圖像上,胃裸區與左膈下脂肪間隙之間有三種不同的空間關系。 在CVH2 樣本的高位層面上,胃裸區位于左膈下腹膜外間隙的前內側部分,而左膈下脂肪間隙位于左膈下腹膜外間隙的后外側部分;在胃裸區與左膈下脂肪間隙之間沒有明確分界線,二者彼此相互重疊(圖1C)。在該樣本的低位層面上,胃膈韌帶左層下段作為胃裸區的左側界將其和左膈下脂肪間隙分隔開(圖1D)。 對于CVH1 來說,無論在高位或低位層面上,位于左側膈肌腳外側的左膈下脂肪間隙均重疊在胃裸區內(圖1E)。此外,無論是可視人斷面圖像還是CT 圖像, 均顯示左膈下腹膜外間隙的前內側部分緊鄰小網膜,二者間無明顯的分界線(圖1);同時顯示左膈下腹膜外間隙的右后方通過位于網膜囊上隱窩與右膈腳之間的狹窄間隙與肝裸區相通聯(圖1A、F)。

圖1 在可視人及CT 圖像呈現左膈下腹膜外間隙定位及其空間毗鄰關系

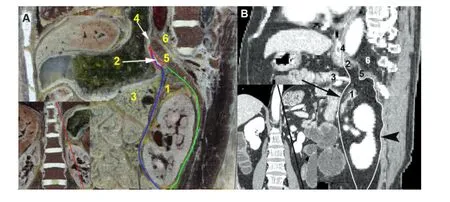

圖2 在斜矢狀位上展現左膈下腹膜外間隙與左腹膜后間隙的空間關系

2.3 左膈下腹膜外間隙與左腹膜后間隙的空間關系 如圖2 所示,左腎周間隙的上極向左膈下腹膜外間隙開放;在頭側方向腎前筋膜伸入左膈下腹膜外間隙內, 并緊貼食管腹段后緣進一步伸向膈頂。此外,左腎旁前間隙的上極也在頭側方與左膈下腹膜外間隙相通聯。

3 討論

由于中國可視人數據庫的薄層橫斷面圖像比CT 或MRI 圖像的分辨率更高, 且能提供更加詳細的解剖信息,因此,我們將中國可視人數據作為探討左膈下腹膜外間隙與其毗鄰間隙空間關系的研究對象。

本研究發現,左膈下脂肪的部分參與構成左膈下腹膜外間隙, 這部分脂肪即為左膈下脂肪間隙。如圖1C、D、E 所示, 胃裸區和左膈下脂肪間隙共同構成左膈下腹膜外間隙。 在CVH2 的高位層面上胃裸區與左膈下脂肪間隙相互重疊;在CVH1 的連續橫斷面上, 左膈下脂肪間隙均重疊在胃裸區內(圖1C、E)。 上述結果表明,在胃裸區與左膈下脂肪間隙之間沒有確切的分界線。 因此,我們建議,用左膈下腹膜外間隙代替胃裸區, 作為CT 或MRI 圖像上定義介于膈肌和胃小彎近側部分、胃賁門和胃底后壁之間腹膜外間隙的專有術語。 采用正確的解剖術語定義這一腹膜外間隙,將有益于在臨床操作和學術研究中的交流。 此外界定左膈下腹膜外間隙的解剖定位,將提高侵犯左膈下腹膜外間隙病變的診斷正確性和累及胃后壁的近側胃癌手術的成功率。 因此,解剖學家、臨床學家及放射學家應對“左膈下腹膜外間隙”解剖術語的使用達成一致。

如圖1A、F 所示,左膈下腹膜外間隙通過位于網膜囊上隱窩與右膈腳之間的狹窄間隙與肝裸區相通聯。 右腎周間隙上極向上開放于肝裸區,進而左膈下腹膜外間隙可能通過肝裸區與右腎周間隙溝通。 如圖2 所示:本研究結果贊同左腎周間隙上極、左腎旁前間隙與左膈下腹膜外間隙的通聯關系[1,9-11]。本研究證實了左膈下腹膜外間隙與雙側腹膜后間隙的通聯關系,這為急性胰腺炎患者胰周積液向縱隔的動態引流通道的進一步研究奠定了基礎[12]。

綜上所述,本研究運用可視人數據,并采用多平面重建技術展示了左膈下腹膜外間隙與其毗鄰間隙的空間關系,而利用其他影像技術卻不易顯示這些空間關系。 另外,將可視人數據用于探究腹腔間隙的毗鄰關系及通聯關系,將推動如急性胰腺炎和腹腔內轉移癌等疾病的動態擴散的研究。

志謝 感謝第三軍醫大學計算醫學研究所提供的中國可視人數據

[1] Ma G, Liu SW, Zhao ZM, et al. Sectional anatomy of the adrenal gland in the coronal plane[J]. Surg Radiol Anat, 2008, 30(3): 271-280.

[2] Liu Z, Yan Z, Min P, et al. Gastric bare area and left adrenal gland involvement on abdominal computed tomography and their prognostic value in acute pancreatitis[J]. Eur Radiol, 2008, 18(8):1611-1616.

[3] Ikramuddin S, Kendrick M, Kellogg T, et al. Open and laparoscopic roux-en-Y gastric bypass: our techniques [J]. Journal of Gastrointestinal Surgery, 2007, 11(2): 217-228.

[4] Min PQ, Liao ZY, Yang HX, et al. CT Features of gastric bare area involvement in acute pancreatitis[J]. Chinese Journal of Medical Imaging, 2003, 11(3): 161-163.

[5] Rowe PM. Visible Human Project pays back investment [J].Lancet, 1999, 353 (9146): 46.

[6] Chen R, Zhang S, Zhang W, et al. A comparative study of thin-layer cross-sectional anatomic morphology and CT images of the basal cistern and its application in acute craniocerebral traumas [J]. Surg Radiol Anat, 2009, 31(2):129-138.

[7] Zhang SX, Heng PA, Liu ZJ, et al. The Chinese Visible Human(CVH) datasets incorporate technical and imaging advances on earlier digital humans [J]. J Anat, 2004, 204(3):165-173.

[8] Zhang SX, Heng PA, Liu ZJ. Chinese visible human project [J].Clin Anat, 2006, 19(3):204-215.

[9] Congdon ED, Edson JN. The cone of renal fascia in the adult white male [J]. Anat Rec, 1941, 80:289-313.

[10] Lim JH, Kim B, Auh YH. Anatomical communications of the perirenal space [J]. Br J Radiol, 1998, 71(844): 450-456.

[11] Raptopoulos V, Touliopoulos P, Lei QF, et al. Medial border of the perirenal space: CT and anatomic correlation[J]. Radiology,1997, 205(3): 777-784.

[12] Meyers MA. Dynamic radiology of the abdomen: normal and pathologic anatomy [M]. 6th ed. New York: Springer, 2010: 335.