神經節苷脂鈉治療格林-巴利綜合征的效果分析

張彩云,王 濤,解艷霞

格林- 巴利綜合征是多種因素引起的一種臨床綜合征[1],其在臨床上主要表現為對稱性肢體無力、肢體感覺異常[2]。 流行病學調查顯示,格林- 巴利綜合征在我國的年發病率為1.2~2.3/10 萬, 但是死亡率在10.0%以上。其可發生于任何年齡階段,但以中老年人多見[3]。 相關研究認為,抑炎性因子及促炎性細胞因子可以改變Th1 和Th2 型細胞的平衡,對疾病的發展和轉歸造成影響[4]。 白細胞介素-22(IL-22)與IL-37 是近年來新發現的免疫因子,在炎癥、自身免疫性疾病及組織增殖分化等方面起著重要的作用[5-6]。 神經節苷脂是神經細胞膜的組成成分,具有促進神經再生、 恢復細胞膜各種酶活性的作用[7-8]。本研究旨在探討神經節苷脂鈉治療格林- 巴利綜合征的療效及對血清IL-22 及IL-37 表達的影響。

1 資料與方法

1.1 病例資料 選擇我院2008 年8 月~2014 年2月收治的78 例格林- 巴利綜合征患者, 納入標準:經過電生理檢查、神經系統專科檢查及腦脊液檢查確診為格林- 巴利綜合征;乙肝、丙肝及梅毒抗體血清學檢查結果均為陰性; 臨床表現為下肢力弱,伴或不伴共濟失調;進行性肢體力弱,基本對稱,少數有不對稱;年齡20~80 歲;患者知情同意,得到醫院倫理委員會的批準。 根據隨機抽簽原則,在患者入院時,將其分為治療組與對照組,每組39 例。 治療組中,男25 例,女14 例;年齡12~78(34.29±5.19)歲;平均發病天數(26.55±3.22)d;首發癥狀:四肢無力25 例,雙下肢無力10 例,雙上肢無力3 例,四肢癱瘓1 例。 對照組中,男24 例,女15 例;年齡12~78(34.33±5.45)歲;平均發病天數(26.55±3.12)d;首發癥狀:四肢無力25 例,雙下肢無力12 例,雙上肢無力1 例,四肢癱瘓1 例。 兩組的性別、年齡、發病天數及首發癥狀對比差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 (1)對照組:給予常規治療,包括靜脈注射大劑量丙種球蛋白、 甲基強的松龍沖擊、靜脈注射地塞米松,保持呼吸道通暢、防止繼發感染,給予神經營養藥物如輔酶A、三磷酸腺苷等。 (2)治療組:在對照組治療的基礎上,給予神經節苷脂鈉(廣東精優惠南醫藥有限公司,國藥準字H20046213)20 mg,加入5%葡萄糖20 ml 靜脈滴注,1 次/d,7 d 為1 個療程,連續治療2 個療程。

1.3 觀察指標

1.3.1 肌力檢測 所有患者在治療前后,采用GT-305 便攜式肌力測定儀(億輝光電)測定上肢近端與下肢近端的肌力。

1.3.2 血清IL-22 與IL-37 水平 所有患者在治療前后空腹抽取3 ml 肘靜脈血于不含抗凝劑的真空采血管中,采用酶聯免疫分析法檢測IL-22 與IL-37含量,試劑盒由美國R&D 公司生產,檢測嚴格按照試劑盒說明書進行操作。

1.4 療效評價標準 痊愈:癥狀、體征消失,四肢肌力恢復正常;顯效:癥狀、體征明顯改善,四肢肌力提高2 級以上;好轉:癥狀、體征有所改善,四肢肌力提高1~2 級;無效:癥狀、體征無改善甚或惡化,四肢肌力提高不足1 級。 痊愈+顯效+好轉=有效。

1.5 統計學方法 選擇SPSS15.0 軟件進行分析,計量資料以均數±標準差表示, 比較采用兩獨立樣本的t 檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗,P <0.05 表明差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組療效對比 治療組的有效率明顯高于對照組(P <0.05,表1)。

表1 兩組療效對比(例,n =39)

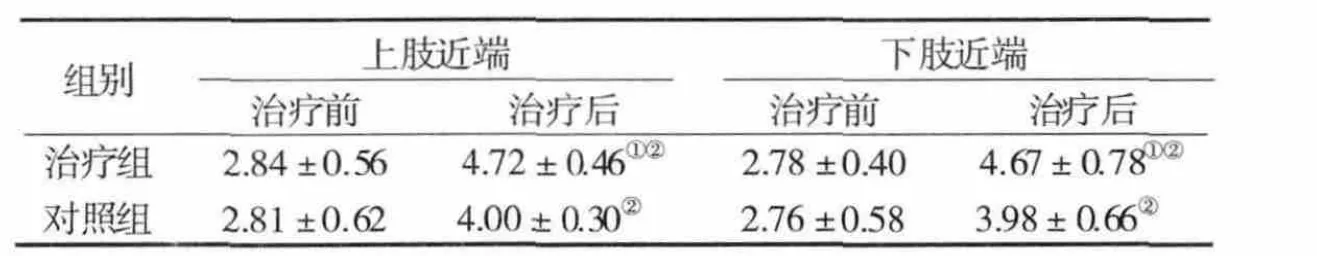

2.2 兩組治療前后肌力對比 兩組治療前后的上下肢近端的肌力都明顯高于治療前(P <0.05),但治療后治療組的肌力均明顯高于對照組(P <0.05,表2)。

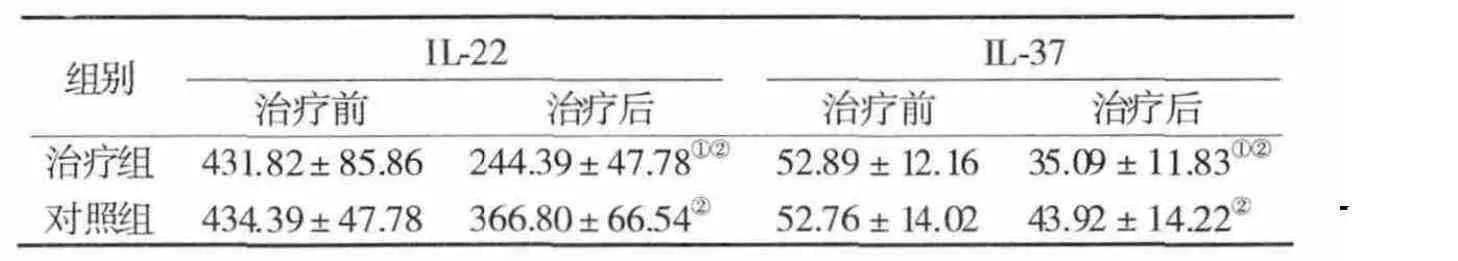

2.3 兩組治療前后血清IL-22 與IL-37 水平對比 與治療前對比, 治療后兩組的血清IL-22 與IL-37 水平明顯下降,但治療組的下降幅度大于對照組(P <0.05,表3)。

表2 兩組治療前后上下肢近端的肌力對比(rm,n =39)

表3 兩組治療前后血清lL-22 與lL-37 水平對比(pg/ml,n =39)

3 討論

格林- 巴利綜合征是急性多發性炎癥性脫髓鞘性神經根神經炎,流行病學調查顯示,其發病以秋冬季節流行,各年齡組均有發病,男性多于女性[9]。其臨床特點為腱反射消失, 可伴有周圍性感覺障礙、植物神經功能障礙等表現。 格林-巴利綜合征的病因及發病機制尚未十分明確, 但目前認為感染、免疫反應在本病的發生和發展過程中起著至關重要的作用[10]。 在格林-巴利綜合征患者中,存在神經節苷脂抗體[11];格林-巴利綜合征的病理特點是外周神經節段性脫髓鞘伴有炎細胞浸潤[12-13]。

神經節苷脂是含有唾液酸的鞘糖脂,外源性單唾液酸四己糖神經節苷脂易于通過血- 腦屏障,嵌入損傷的神經細胞膜,能刺激中樞神經系統損傷后潛在的代替機制,可延緩損害的發展,促進體外培養的神經元的存活及生芽。 相關研究結果表明,神經苷脂類物質可以調節與神經元膜有關的神經功能;也可以減少神經細胞膜脂肪酸的丟失,提高神經元對氧自由基損害的抵抗能力[14]。 本研究治療組的有效率顯著高于對照組,說明神經節苷脂能很好的提高總體療效。

格林-巴利綜合征是一種主要由CD4+T 細胞介導的自身免疫性疾病。 目前關于格林- 巴利綜合征的治療方法包括有靜脈滴注免疫球蛋白和血漿置換,糖皮質激素因其治療效果不確切且有明顯的不良反應,已不作為一線治療方案。 相關研究認為,神經節苷脂可以抑制誘導型一氧化氮合酶,在大腦皮質發揮抗氧化作用[15]。也有研究發現,神經節苷脂可通過抑制線粒體酸化和離子轉運而發揮抗凋亡作用,對神經元損傷有明顯的保護作用[16]。本研究兩組治療前后的上下肢近端的肌力都明顯高于治療前,且治療組肌力又明顯高于對照組,說明神經節苷脂的應用能有效促進肌力的恢復。

細胞免疫在格林- 巴利綜合征的發病機制中發揮主要作用, 而體液免疫在格林- 巴利綜合征的發病機制中起著次要的作用。 而除了傳統的Th1 和Th2 型細胞因子外, 新發現的Th17 型細胞因子家族也在格林- 巴利綜合征的發病機制中發揮重要作用[8]。IL-22 具有介導中性粒細胞動員的作用,其異常表達與自身免疫性疾病和慢性炎癥性疾病等有密切聯系。 相關研究表明,IL-22 可能參與格林- 巴利綜合征的免疫病理發病機制[6]。 IL-37 為IL-1 家族的新成員,具有抗炎和免疫抑制作用,主要通過與細胞和內的Samd3 結合形成復合體調節基因的轉錄來抑制炎癥因子的釋放, 也能與IL-18 受體結合抑制IFN-γ 的合成, 并對TLR 后信號傳導和DC 細胞活性產生抑制作用[17]。 本研究治療后兩組的血清IL-22 與IL-37 水平明顯下降,且治療組的下降幅度大于對照組,可能在于神經節苷脂可以減緩缺血后腦組織能量缺乏,減少缺血性腦損傷后谷氨酸過度釋放所造成的腦組織神經元毒性損害作用。

總之, 神經節苷脂鈉治療格林- 巴利綜合征能有效促進肌力的改善,提高綜合療效,其作用的發揮可能與降低血清IL-22 與IL-37 表達有關。

[1] 徐迪,陳安亮,俞長君,等.急性格林巴利綜合征患者的康復治療分析[J].中國傷殘醫學,2015,1(7):165-167.

[2] 吳立新. 單唾液酸四己糖神經節苷脂治療新生兒缺氧缺血性腦病的療效及對血清TNF-α、IL-6 的影響[J].現代中西醫結合雜志,2013,22(14):1524-1526.

[3] Alvarez-Arellano L, maldonado-Bernal C. Helicobacter pylori and neurological diseases: married by the laws of inflammation[J].World J Gastrointest Pathophysiol, 2014, 5(4):400-404.

[4] 吳曉平,陳松芳.神經節苷脂治療急性腦出血的療效及對血清超敏C 反應蛋白和白介素-6 水平的影響[J]. 中國現代醫生,2014,52(4):50-52.

[5] 陳德艷, 陳捷. 神經節苷脂治療急性腦出血的療效及對血清IL-1β、IL-6、IL-8 水平的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2014,16(7):116-119.

[6] Li S, Jin T, Zhang HL, et al. Circulating Th17, Th22, and Th1 cells are elevated in the Guillain-Barré syndrome and downregulated by IVIg treatments[J].Mediators Inflamm, 2014,12(8):740-741.

[7] 李瑞紅,劉沛東,劉洪波.Th17 細胞與格林- 巴利綜合征及其動物模型的研究進展[J].中國實用醫刊,2014,41(3):92-93.

[8] 裴金瑞,牛爭平.腦出血后合并格林巴利綜合征1 例[J].中西醫結合心腦血管病雜志,2014,10(7):1280-1282.

[9] 許曉倩,賈麟,陳莉,等.異基因造血干細胞移植后并發格林- 巴利綜合征2 例報告并文獻復習[J].中華血液學雜志,2014,35(8):694-697.

[10] Wang X, Zheng XY, Ma C, et al. Mitigated Tregs and augmented Th17 cells and cytokines are associated with severity of experimental autoimmune neuritis[J].Scand J Immunol,2014,80(3):180-190.

[11] 程丹穎,王笑梅,歐蔚妮,等.肝病合并格林- 巴利綜合征7 例臨床分析及文獻復習[J].中華實驗和臨床感染病雜志(電子版),2014,3(12):387-390.

[12] 牛坤,張超,田瑞振,等.疑似重癥肌無力的老年Miller-Fisher 綜合征1 例[J].中華老年心腦血管病雜志,2014,16(11):1215-1216.

[13] 王建民,胡巖芳,劉科,等.多發性腦神經損害57 例病因分析[J].中國現代藥物應用,2014,8(3):63-64.

[14] Malik A, Sharma D, St Charles J, et al. Contrasting immune responses mediate Campylobacter jejuni-induced colitis and autoimmunity[J].Mucosal Immunol, 2014, 7(4): 802-817.

[15] 何雪桃,王麗娟,陳潔玲,等.大劑量丙種球蛋白治療吉蘭- 巴雷綜合征相關因素分析[J]. 中國神經免疫學和神經病學雜志,2014, 21(1):9-11.

[16] 趙麗麗,丁顯春,陳慧.鼠神經生長因子聯合免疫球蛋白治療兒童格林-巴利綜合征的臨床療效及其機制研究[J].中國生化藥物 雜 志,2014,8(6):133-135.

[17] 李聰,姜艷芳.IL-37 的研究進展[J].中國免疫學雜志,2012,28(7):659-665.