結腸造瘺術兩種開放方式術后恢復情況及并發癥對比探討

李世紅,劉雁軍,夏 鄉,李云濤,侯 康,羅 丹

快速康復理念[1]已成為外科手術術后熱門話題,是在要求保證治療效果的同時,盡量減少患者應激反應,減輕治療痛苦,減少術后恢復時間,縮短患者住院時間,減少并發癥。 為探討結腸Ⅰ期開放造瘺術與Ⅱ期開放造瘺術對患者術后康復和并發癥發生率影響,以判斷哪種手術方式更符合快速康復治療,現將我科2010 年1 月~2012 年1 月因直腸癌或結腸梗阻壞死采用Ⅰ期開放結腸造瘺術或Ⅱ期開放結腸造瘺術共55 例病例進行比較研究,對比兩種方法術后恢復時間和并發癥發生情況,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料 我科2010 年1 月~2012 年1 月共完成結腸造瘺術55 例, 采取結腸Ⅰ期開放造瘺術(A 組)30 例,其中直腸癌Miles 術式22 例,結腸扭轉壞死造瘺2 例, 直腸手術后預防性結腸造瘺6例;男性18 例,女10 例;年齡55~85 歲,平均70.3歲;結腸Ⅱ期開放造瘺術(B 組)25 例,其中直腸癌Miles 術式19 例,結腸扭轉壞死造瘺1 例,直腸手術后預防性結腸造瘺5 例;男性14 例,女13 例;年齡53~82 歲,平均68.5 歲;單腔造口48 例(Ⅰ期開放26 例,Ⅱ期開放20 例),雙腔造口7 例(Ⅰ期開放4例,Ⅱ期開放5 例)。

1.2 造口開放方法 在完成腹部主要手術后,于選好造瘺口處, 用鼠齒鉗提起皮膚作直徑約3 cm左右圓形切口, 呈柱形切除皮膚全層及皮下組織,顯露腹直肌前鞘;十字切開腹直肌前鞘,鈍形分離腹直肌;十字切開腹直肌后鞘及腹膜,將結腸從切口拖出造口,注意結腸系膜不要扭曲;分別將造瘺口緣腹膜和腹直肌后鞘及腹直肌前鞘與結腸漿肌層間斷縫合固定。 根據造瘺方式不同,后續手術過程如下:

A 組:行Ⅰ期開放造瘺術,將拖出的腸管端緣與結腸漿肌層折疊外翻,并與真皮層間斷縫合,使造瘺口腸管外翻突出皮膚約1 cm。用水膠體敷料保護切口,佩戴一次性透明造口袋,以便觀察造瘺口。

B 組:行Ⅱ期開放造瘺術,造瘺腸段拉出腹壁約3~4 cm,用腸鉗夾閉遠端,凡士林紗布覆蓋造瘺處,加用無菌紗布包扎保護; 術后72 h 松開腸鉗開放造瘺口,給予佩戴一次性透明造口袋,以便觀察造瘺口。

1.3 觀察指標及隨訪 觀察并記錄兩組手術時間、術后開始進食時間、住院時間、腸排氣時間、術后短期并發癥(術后有無造瘺口或切口感染,術后3 d 有無腹痛、腹脹)等指標。 所有患者均隨訪2 年,采用電話回訪和門診隨訪相結合,隨訪長期并發癥(造瘺口回縮、狹窄及造瘺口旁疝)發生情況,隨訪率為100%。

1.4 統計學方法 應用SPSS 15.0 軟件進行統計學分析,計量資料以±s 表示,比較采用t 檢驗;計數資料采用構成比表示,比較采用χ2檢驗,P <0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

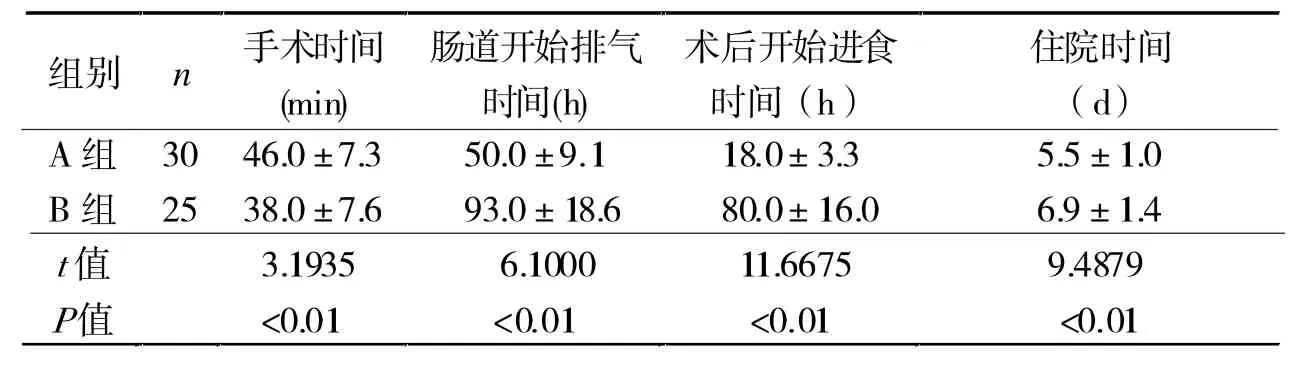

在手術時間上,B 組明顯短于A 組; 但在腸道開始排氣時間、術后開始進食時間、住院時間上,A組均明顯優于B 組(P <0.01,表1)。

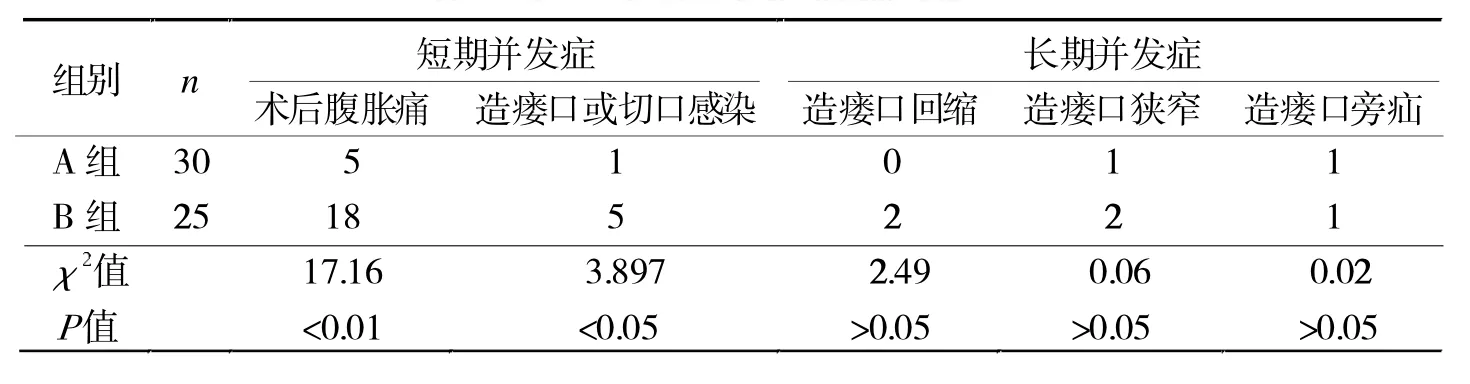

兩組術后并發癥比較,A 組短期并發癥明顯少于B 組(P <0.05 或P <0.01),而兩組長期并發癥比較無明顯差異(P >0.05)。 見表2。

表1 兩組手術時間、腸道排氣時間、進食時間、住院時間比較

表2 兩組術后并發癥比較(例)

3 討論

結腸造瘺術是常見外科手術之一,采用合理的手術方式對提高患者生活質量有重要意義。 目前國內大多學者都認為,Ⅰ期開放造瘺術在術后短期并發癥(術后腹脹痛)及減少術后恢復時間方面優于Ⅱ期開放造瘺術。 本研究結果也支持該觀點,我們考慮可能因為Ⅰ期開放造瘺術保持了腸道的通暢性,能及時排除腸內容物,減少有害物質吸收,有利于腸功能恢復;而Ⅱ期開放造瘺術使術后短時間內腸道處于人為梗阻狀態, 短期內可能使腹脹痛加重,加重腸管水腫,易導致腸麻痹,延緩腸道恢復,使術后恢復時間延長[2-3]。

在術后短期并發癥中的造瘺口或切口感染方面,目前國內學者觀點未達成共識[4-5],本研究Ⅰ期開放造瘺術在造瘺口或切口感染率方面明顯低于Ⅱ期開放造瘺術,故我們也認同Ⅰ期開放造瘺術在造瘺口或切口感染方面要優于Ⅱ期開放造瘺術。 考慮可能因為Ⅰ期開放造瘺術將造瘺口與皮膚真皮層縫合,腸管外翻突出皮膚約1 cm,使腸內容物直接流入造瘺袋,減少了腸內容物溢出流入組織間隙可能,從而減少了切口污染及造瘺口周圍組織污染機會;而Ⅱ期開放方法造瘺術因腸管與皮膚間隙未掛閉, 在開放時易使腸內容物溢出流入皮下組織間隙、污染周圍切口,增加了感染率[6]。

在兩種造瘺術遠期并發癥方面,結合本研究結果顯示, 兩種造瘺術的遠期并發癥發生率相同,與目前國內外的觀點一致,考慮主要因為遠期并發癥是與造瘺口大小、腸張力、腹內壓有關[7-11]。

綜上所述,結腸Ⅰ期開放造瘺術在結腸造瘺術中更加符合快速康復理論,能更好地減少患者術后恢復時間和應激反應, 短期內能明顯減輕患者痛苦,減少并發癥發生,值得臨床推廣。

[1] Wilmore DW, Kehet H. Management of patients in fast track surgery[J]. BMJ, 2001, 322(7284): 473-476.

[2] 蘇怡芳, 章左艷, 蕭素文, 等. 直腸癌患者結腸造口不同期開放的并發癥觀察及護理[J]. 上海護理, 2010, 10(4) : 64-66.

[3] 楊戰軍, 鄧天恒, 蔣文彬. Miles 手術結腸造口一期開放186 例治療體會[J]. 中國現代手術學雜志, 2003, 7(1): 23-24.

[4] 王健, 杜波, 鄔建平, 等. 低位直腸癌Miles 手術二期腸造口開放乳頭成形術35 例臨床分析[J]. 實用醫院臨床雜志, 2006, 3(2): 66.

[5] 劉桂喜, 任貴兵. 乙狀結腸單腔造口術后蘑菇頭引流管的應用及護理[J]. 護理研究, 2013, 27(17): 1757-1758.

[6] 黎躍華, 王斌, 呂從立, 等. 結腸造瘺術后并發瘺口周圍膿腫12 例治療體會[J]. 中國實用醫藥, 2012, 34: 67-68.

[7] Saghir JH, Mckenzie FD, Leckie DM, et al. Factors that predict complications after construction of a stoma: a retrospective study[J]. Eur J Surg, 2001, 167: 531-534.

[8] Basse L, Jacobsen DH, Billesbolle P, et al. Colostomy closure after Hartmann's procedure with fast-track rehabilitation[J]. Dis Colon Rectum, 2002, 45: 1661-1664.

[9] Hotouras A, Murphy J, Power N, et al. Radiological incidence of parastomal herniation in cancer patients with permanent colostomy: what is the ideal size of the surgical aperture[J]? Int J Surg, 2013, 11(5): 425-427.

[10] 何建軍, 楊毅軍, 趙國強, 等. 局部進展期大腸癌擴大切除術的臨床應用[J]. 中國現代手術學雜志, 2000, 4(1): 18-20.

[11] Lei Lian, Xian-Rui Wu, Xiao-Sheng He, et al. Extraperitoneal vs.intraperitoneal route for permanent colostomy: a meta-analysis of 1071 patients[J]. International Journal of Colorectal Disease, 2012,27(1): 59-64.