苧麻織物的纖維素酶與聚氨酯聯合抗刺癢整理技術

李甜甜,黃江峰,邵建中,2

(1.浙江理工大學生態染整技術教育部工程研究中心,浙江杭州 310018;2.浙江理工大學先進紡織材料與制備技術教育部重點實驗室,浙江杭州 310018)

苧麻是我國具有資源優勢的天然纖維素紡織原料。苧麻織物具有自然粗獷的風格,吸濕透氣性好,抗菌防腐性優良,但其在服用時存在刺癢感,從而限制了其作為高檔紡織面料的應用與發展[1-3]。因而,研究開發苧麻織物的環保型抗刺癢整理技術對提升苧麻產品的附加值和促進苧麻紡織品的廣泛應用具有重要意義。

已有研究[4]表明,纖維素酶處理能在一定程度上減輕苧麻織物的刺癢感,但通常伴之織物強力的嚴重損失。聚氨酯整理可賦予紡織品柔軟豐滿的手感,并有效改善織物的彈性[5],但聚氨酯在苧麻織物抗刺癢感整理中的研究鮮有報道。針對苧麻織物的刺癢感問題,本文系統研究了單一纖維素酶整理、單一聚氨酯整理、纖維素酶-聚氨酯聯合整理對苧麻織物抗刺癢感的效果和纖維形態結構、結晶度及力學性能變化,開發較為有效的苧麻織物抗刺癢整理技術。

1 試驗部分

1.1 試驗材料及儀器

試劑:纖維素酶80L(上海丹尼悅生物科技有限公司,工業級)、聚氨酯整理劑PA-11(海寧勝暉化學工業有限公司,工業級)、無水乙酸鈉(杭州高晶精細化工有限公司,AR)、冰乙酸(上海中翔化學試劑有限公司,AR)等。

織物:27.8 tex純苧麻半漂機織布,由湖南華升株洲雪松有限公司提供。

儀器:Lambda35型紫外-可見光分光光度計(Perkin Elmer,美國),KES-FB織物風格儀(加藤科技有限公司,日本),YG065H型電子織物強力機(萊州市電子儀器有限公司),SF600+型測色配色儀(DataColor,美國),YG461D型數字式織物透氣量儀(溫州方圓儀器有限公司),ULTRA55型場發射掃描電子顯微鏡(Carlzeiss公司,德國),ARL XTRA型X射線衍射儀(Thermo ARL公司,瑞士)。

1.2 試驗方法

纖維素酶處理工藝優化:根據纖維素酶供應商的推薦以及前期對酶最佳活力條件的測定,確定酶的應用pH值為4.5,溫度為55℃,重點優化酶的使用濃度和時間以單因素試驗進行。酶的處理濃度設定在0% ~1.75%(o.w.f)之間,按0.25%的濃度間隔依次試驗;酶處理時間在0~150 min之間,按30 min的時間間隔依次試驗。浸漬處理的具體工藝流程如下:

聚氨酯整理工藝優化:以單因素試驗法進行苧麻織物的聚氨酯整理浸軋工藝優化。整理液濃度設定在0~200 g/L之間,按20 g/L的間隔依次試驗;焙烘溫度設定在100~190℃之間,按30℃間隔依次進行。具體工藝流程如下:

將優化后的纖維素酶處理工藝和聚氨酯整理工藝相結合,并比較不同的聯合整理工序:先聚氨酯整理再纖維素酶整理,或先纖維素酶整理再聚氨酯整理。

1.3 測試方法

1.3.1 刺癢感表征方法及指標

采用基于BP神經網絡的織物刺癢感評價方法[6]對苧麻織物進行刺癢感等級預測,結合KESFB織物風格儀測得的織物表面性質和壓縮性質[7]的部分指標評價刺癢感。

1.3.2 斷裂強力

參照GB/T 3923.1—1997《紡織品織物拉伸性能》中斷裂強力和斷裂伸長率測定的條樣法,應用YG065H型電子織物強力儀,對織物進行斷裂強力測試[8]。

1.3.3 白度

應用SF600+測色配色儀測試織物的CIE白度,每個樣品在不同部位測3次,取平均值。

1.3.4 透氣性

應用YG461D型數字式織物透氣量儀測試透氣量,選用07號噴嘴,70 mm的流量孔徑,100 Pa的試樣壓差。

1.3.5 結晶度

采用X-射線衍射儀對苧麻纖維結晶度進行測試分析[4]。測試條件為:Kα射線,單色器濾波,Cu靶,λ =0.154 nm,掃描范圍2θ=10°~50°,掃描速度0.02(°)/s。根據衍射圖譜強度,采用 Segal法[10]計算相對結晶度。

1.3.6 纖維形態結構

應用ULTRA 55場發射掃描電子顯微鏡觀察苧麻纖維的縱向形態結構。工作距離為3~6 mm,加速電壓為1 kV,試樣無需鍍金處理。

2 結果與討論

2.1 苧麻織物的單一纖維素酶抗刺癢整理

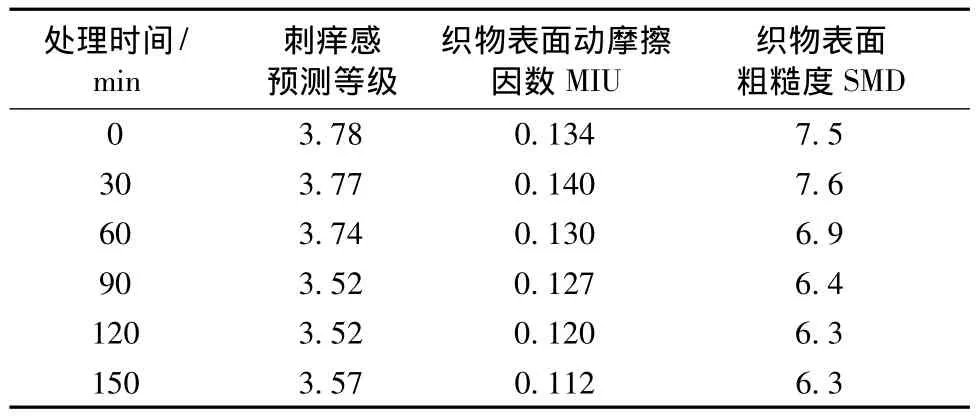

表1、2示出纖維素酶用量和處理時間對苧麻織物刺癢感的影響。

由表1、2可知,隨著纖維素酶80 L用量的增加或處理時間延長,苧麻織物的表面粗糙度SMD和表面動摩擦因數MIU有所下降,刺癢感等級也呈下降趨勢,但不明顯。纖維素酶整理對苧麻纖維素有水解作用,能在一定程度上軟化或去除苧麻織物的表面毛羽,提高織物表面的平滑性,使織物表面粗糙度和織物表面動摩擦因數有所下降。而且,纖維表面的部分水解可使織物交織點的松動和紗線中纖維間的松動增加,對改善織物的手感有一定的積極作用,對降低刺癢感也有積極意義。

表1 纖維素酶用量對苧麻織物刺癢感的影響Tab.1 Influence of cellulase concentration on ramie fabric prickle

表2 纖維素酶處理時間對苧麻織物刺癢感的影響Tab.2 Influence of cellulase treatment time on ramie fabric prickle

圖1示出纖維素酶用量與處理時間對苧麻織物斷裂強力的影響。由圖可知,隨著纖維素酶用量的增加和處理時間的延長,苧麻織物的斷裂強力損失隨之增加,尤其是在高濃度的纖維素酶處理后,苧麻織物的斷裂強力損失顯著增加。由于酶是一種生物大分子,因而纖維素酶對苧麻纖維素纖維的水解作用更易發生在纖維表面和無定形區,而不是對纖維表面整體的均勻剝蝕。在受到外力作用時,纖維素酶處理造成的纖維薄弱結構易形成應力集中,在宏觀上表現為織物斷裂強力的嚴重損失。因而,常規的纖維素酶整理并不能顯著改善苧麻織物的刺癢感,但對苧麻織物的強力卻有明顯損傷。進一步的研究發現,苧麻的纖維素酶處理雖未能達到明顯的抗刺癢效果,但能與后續的聚氨酯整理起到協同效果。為兼顧較低的織物強力損失率 (不超過20%)和對抗刺癢的積極效果,優選苧麻織物纖維素酶處理的酶用量為 1.0%(o.w.f),處理時間為 60 min。

圖1 纖維素酶用量與處理時間對苧麻織物斷裂強力的影響Fig.1 Influence of cellulase concentration(a)and treating time(b)on ramie fabric breaking strength

綜上所述,經優化的苧麻織物纖維素酶整理工藝為:在pH=4.5、浴比1∶30、室溫的溶液中置入織物,逐步升溫至55℃,加入纖維素酶1%(o.w.f),保溫處理60 min;然后升溫至100℃,保溫處理10 min,以使酶完全失活,水洗,晾干。

經上述優化工藝處理后苧麻織物的刺癢感及斷裂強力數據列于表3。可知,經纖維素酶適度整理工藝處理后,織物的表面粗糙度和表面動摩擦因數有所降低,刺癢感略有下降,斷裂強力損失率低于20%。

圖2示出纖維素酶整理前后苧麻纖維的XRD圖。可見,2θ≈22°的晶面衍射峰強度和 2θ≈18°的非結晶背景衍射峰強度均略有下降,但不明顯。這表明,纖維素酶處理對苧麻纖維素的晶型幾乎沒有影響。由于試驗所用纖維素酶的主要成分是內切酶,其對苧麻纖維的催化水解作用主要發生在纖維的無定形區和晶區表面,故對苧麻纖維的結晶度影響不大,對纖維的剛性也影響不大,這與苧麻織物經纖維素酶整理后刺癢感變化不大的現象相吻合。圖3示出纖維素酶處理前后苧麻纖維縱向形態結構的電鏡照片。

表3 苧麻織物纖維素酶整理前后刺癢感及斷裂強力對比Tab.3 Comparison of ramie fabric prickle and breaking strength before and after cellulase finishing

圖2 纖維素酶整理前后苧麻纖維的XRD圖Fig.2 XRD patterm of ramie fibers before and after cellulase finishing

圖3 纖維素酶整理前后苧麻纖維縱向形態結構電鏡照片(×1000)Fig.3 SEM images of ramie fibers before and after cellulase finishing(×1000).(a)Original sample;(b)Cellulase finished sample

由圖3可見,未經纖維素酶整理的苧麻纖維表面較為光滑,縱向有裂紋和孔洞,纖維顯得粗直和剛硬;而經纖維素酶處理后苧麻纖維表面被部分剝蝕,纖維縱向裂紋加深。由上述現象可以推知:苧麻纖維經纖維素酶處理后,纖維表面的微纖弱化,并有裂縫和微孔產生,使得纖維剛性有所降低,織物手感有所改善,刺癢感也隨之減輕;然而,纖維表面裂紋和孔洞的擴大會造成苧麻織物斷裂強力的嚴重損失。因此,在進行苧麻織物的纖維素酶整理時必須關注織物斷裂強力的變化。

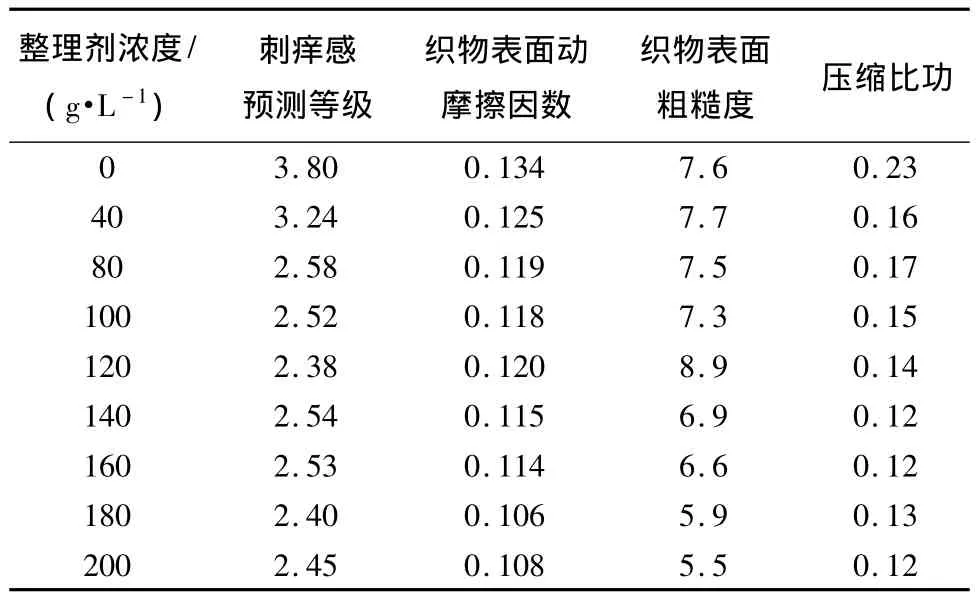

2.2 苧麻織物的聚氨酯抗刺癢整理

表4、5示出苧麻織物刺癢感隨聚氨酯整理劑PA-11濃度和焙烘溫度的變化情況。由表4可知,經聚氨酯整理后,苧麻織物表面的粗糙度和動摩擦因數均降低,壓縮比功(單位面積內對織物壓縮所做的功)明顯降低,從而使苧麻織物的刺癢感得以降低。隨著聚氨酯整理劑濃度的提高,苧麻織物的刺癢感下降。

表4 聚氨酯整理劑PA-11濃度對苧麻織物抗刺癢整理效果的影響Tab.4 Influence of polyurethane PA-11 concentration on ramie fabric prickle

表5 焙烘溫度對聚氨酯整理苧麻織物刺癢感的影響Tab.5 Influence of curing temperature on ramie fabric prickle in polyurethane finishing

由表5可知,隨著焙烘溫度的升高,苧麻織物的表面性質有所改善,但溫度過高時,織物會變硬。

聚氨酯整理提高苧麻織物抗刺癢感的原因可能是:在焙烘條件下聚氨酯整理劑上的異氰酸酯活性基團脫去保護基而恢復其超強的反應活性,可與苧麻纖維上的羥基發生反應,也可與聚氨酯大分子上的其他活性基團發生反應,在織物表面或纖維內部以化學鍵交聯,形成立體網狀結構,包覆在纖維表面,起到鈍化織物表面毛羽和改善織物表面平滑性的作用;此外,在纖維內部形成的交聯,可有效提高纖維或紗線的可壓縮性。上述幾方面因素的綜合作用使苧麻織物的刺癢感明顯降低。

圖4示出苧麻織物白度和透氣性能隨聚氨酯濃度和焙烘溫度的變化。由圖4(a)可知,聚氨酯整理劑PA-11處理對苧麻織物白度和透氣性能的影響甚微。由白度數據間接可知,在適當的焙烘溫度下,所用聚氨酯整理劑的結構穩定,基本不泛黃;從透氣性數據可知,聚氨酯整理對織物的透氣性能影響不大,這也意味著聚氨酯整理劑形成的立體網狀結構并非為連續而致密的膜。

圖4 聚氨酯質量濃度與焙烘溫度對苧麻織物透氣性和白度的影響Fig.4 Influence of polyurethane concentration(a)and curing temperature(b)on ramie fabric breathability and whiteness

由圖4(b)可知,焙烘溫度的升高對織物透氣性能的影響不明顯,但對織物白度的影響較大。白度的下降主要歸咎于聚氨酯中的異氰酸酯基團發生氧化降解而致。隨著溫度的升高,異氰酸酯的反應活性增加,發生氧化降解的可能性增大;同時,苧麻纖維在高溫焙烘條件下也可能降解和損傷,以致織物的白度和強力下降。

優化的苧麻織物聚氨酯PA-11抗刺癢整理工藝為:聚氨酯質量濃度160 g/L,二浸二軋(室溫,帶液率100%),80℃烘干,160℃焙烘4 min。

在優化的聚氨酯整理工藝條件下,苧麻織物整理品的性能歸納于表6。可見,經聚氨酯整理后,苧麻織物的表面動摩擦因數MIU和粗糙度SMD有明顯下降,壓縮比功減小,刺癢感明顯降低,而對整理品的白度、透氣性和斷裂強力影響較小。可見,單一的聚氨酯整理能在一定程度上改善苧麻織物的表面性質和壓縮性質,減輕苧麻織物刺癢感,并較好保持織物原有的性能和風格。

表6 聚氨酯PA-11整理對苧麻織物刺癢感及基本服用性能的影響Tab.6 Comparison of ramie fabric prickle and breaking strength before and after polyurethane finishing

圖5示出聚氨酯整理前后苧麻纖維形態結構的掃描電鏡照片。由圖可見,未經整理的苧麻纖維表面光滑且顯平直剛硬;整理后的苧麻纖維表面部分被聚氨酯所包覆,部分纖維與纖維之間形成聚氨酯薄膜連接。由于聚氨酯在苧麻纖維和織物表面的包覆作用,使織物表面的毛羽鈍化,改善織物的表面性質;部分聚氨酯整理劑在纖維與纖維之間形成交聯,提高苧麻織物的可壓縮性;這2方面都有利于降低苧麻織物的刺癢感。

2.3 苧麻織物纖維素酶/聚氨酯聯合整理

圖5 聚氨酯整理前后苧麻纖維形態結構的掃描電鏡照片(×1000倍)Fig.5 SEM images of ramie fibers before and after polyurethane finishing(×1000).(a)Original sample;(b)Polyurethane finished sample

用纖維素酶、聚氨酯分別單獨整理及其聯合整理的效果如表7所示。由表可知,苧麻織物的聚氨酯-纖維素酶聯合整理(先聚氨酯整理,再纖維素酶整理)與單獨聚氨酯整理的抗刺癢效果類似。顯然,這是因為經聚氨酯整理后,纖維表面大多被聚氨酯所包覆,在一定程度上阻礙了后續纖維素酶的水解作用,以致對刺癢感的處理效果如同單一聚氨酯整理。然而,織物的斷裂強力損失則要比單獨聚氨酯整理嚴重,這是由于聚氨酯在纖維表面的包覆不均勻,使纖維素酶的水解作用主要集中在某些未被聚氨酯包覆的纖維部位,以致在織物受到外力拉伸作用時應力集中,斷裂強力降低。可見,苧麻織物的聚氨酯-纖維素酶聯合整理(先聚氨酯整理,再纖維素酶整理)工序不合理。

表7 纖維素酶與聚氨酯單獨及聯合整理對苧麻織物刺癢感及其它性能的影響Tab.7 Comparison of ramie fabric properties before and after single and combination finishing

苧麻織物的纖維素酶-聚氨酯聯合整理(先纖維素酶整理,再聚氨酯整理)的抗刺癢效果最為顯著,織物的表面性質和壓縮性質都有較為明顯的改善。這是因為適度的纖維素酶整理不僅能去除或軟化織物表面毛羽,使刺癢感略有改善,而且更重要的是對纖維表面進行刻蝕改性,增大了后續處理時聚氨酯與苧麻纖維的結合面,提高聚氨酯膜與纖維的黏結強度,也使纖維的微結構有所變化,增加了聚氨酯整理劑的可及度,大幅度改善聚氨酯在纖維/織物表面的鋪展包覆和交聯作用。單一纖維素酶整理后的織物在測試乃至實際服用過程中仍容易產生新的表面毛羽,而聚氨酯在經過酶處理的織物表面良好成膜后使苧麻織物在測試和實際服用過程中纖維末梢不易剝離而產生新的毛羽,從而提高抗刺癢感的測試效果及其實際抗刺癢效果的耐久性。

3 結論

單一的纖維素酶整理達不到良好的苧麻織物抗刺癢感效果,雖有一定的抗刺癢效果但伴隨著織物強力的嚴重損傷;單一的聚氨酯整理可在一定程度上降低苧麻織物的刺癢感,強力損失率相對較小;纖維素酶-聚氨酯聯合整理可達到良好的抗刺癢感效果。

優化的聯合整理工藝為:在 pH=4.5、浴比1∶30、室溫的整理浴中置入織物,升溫至55℃,加入1%(o.w.f)的纖維素酶,保溫處理60 min;升溫至100℃,處理10 min,使酶完全失活;后續的聚氨酯整理可采用浸漬法或浸軋法處理。優化的浸軋法處理工藝為:室溫下二浸二軋 (整理液含160 g/L的聚氨酯整理劑;軋液率100%),80~100℃烘干,160℃焙烘2~4 min。

[1] 韓露,于偉東,張元明.苧麻織物刺癢感研究[J].東華大學學報,2002,28(2):132-136.HAN Lu,YU Weidong,ZHANG Yuanming.Introdution of the prickle research and evaluation oframie fabrics[J]. Journal of Donghua University, 2002,28(2):132-136.

[2] 李浩.苧麻纖維的生物酶處理技術研究[D].西安:西北紡織工學院,2000:1-20.LI Hao.Study on cellulase finishing of ramie fiber[D].Xi'an:Northwest Institute of Textile Science,2000:1-20.

[3] 戚媛,于偉東.織物刺癢感的認識和評價[J].青島大學學報,2005,20(2):44-49.QI Yuan,YU Weidong.Characterization and evaluation of the prickle sensation evoked by fabrics[J].Journal of Qingdao University,2005,20(2):44-49.

[4] 宋心遠.新型染整技術[M].北京:中國紡織出版社,1999:114-122.SONG Xinyuan.New Technology of Dyeing and Finishing[M].Beijing:China Textile& Apparel Press,1999:114-122.

[5] 高光東,任世軍.聚氨酯整理劑在織物上的應用[J].印染,2006(4):40-42.GAO Guang dong, REN Shijun. Application of polyurethane finishing agent to fabric[J].Dyeing &Finishing,2006(4):40-42.

[6] LI Tiantian,SHAO Jianzhong,ZHOU Jinli,et al.The evaluation offabric prickle based on BP neural network[J].Advanced Material Research,2012,441:645-650.

[7] 敖利民,郁崇文.織物單面壓縮性質測試儀原理與表征織物單面壓縮性質指標體系的建立[J].東華大學學報,2007,33(5):622-628.AO Limin, YU Chongwen. Principle of one-side compressing tester and establishing of the index system characterizing the characteristics of fabric one-side compressing[J].Journal of Donghua University,2007,33(5):622-628.

[8] 余序芬.紡織材料實驗技術[M].北京:中國紡織出版社,2004,242-245.YU Xufen. Experiment Technology of Textile Material[M].Beijing:China Textile& Apparel Press,2004,242-245.

[9] 楊淑敏,江澤慧,任海清,等.利用X-射線衍射法測定竹材纖維素結晶度[J].東北林業大學學報,2010,38(8):75-77.YANG Shumin,JIANG Zehui,REN Haiqing,et al.Determination of cellulose crystallinity of bamboo culms with X-Ray diffraction spectrum[J]. Journalof Northeast Forestry University,2010,38(8):75-77.

[10] SEGAL L,CREELY J J,MARTIN A E,et al.An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-Ray diffractometer[J].Textile Research Journal,1959,29:786-794.