詩韻江南 筆墨寫心

馬鴻增

用靈動酣暢的筆墨、虛實相映的章法,真情地繪就了一派江南山水;在這一幅幅作品中,人們不難捕捉到江南的詩韻特質。新年伊始,“詩韻江南——王福元中國畫展”在北京中國國家畫院美術館登場。呈現在觀者面前的這些作品,不僅能窺見藝術家廣博的學養,也可見其深厚、獨到的筆墨功力,而藝術家所營造的意境更是讓人流連忘返。

江南如詩如畫,古來文風畫風特盛。以江南畫壇而論,顧愷之的人物、倪云林的山水、王孟端的竹石,均為中國畫史之經典。近現代擁有吳觀岱、徐悲鴻、錢松嵒、秦古柳諸大家。文脈傳承,澤及當今,賢才濟濟,王福元乃為其中翹楚。

王福元學養廣博,多才多藝。人物、山水、花鳥皆精;詩、書、畫、印俱佳;又通音律,笙、笛、古箏、昆曲均善。其繪畫藝術自成詩韻江南、筆墨寫心之境。

1947年,王福元出生于無錫江陰一耕讀之家。幼讀詩書,喜愛書畫,曾師從海上大家唐云,并私淑秦古柳。1973年考入南京藝術學院美術系中國畫專業,師從陳大羽、朱修立、陳德曦等名家,打下扎實功力。畢業后返回無錫,參與籌建巿書畫院。數十年心無旁騖,硯田耕耘,外師造化,中得心源,終于自成一家。

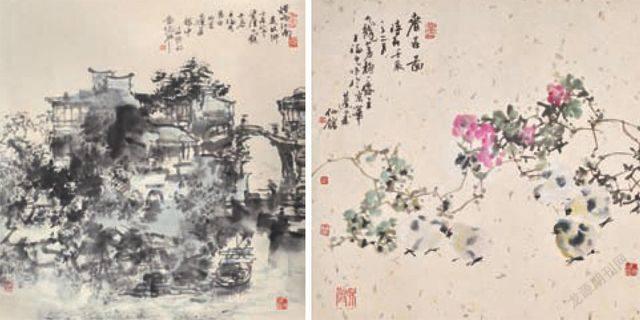

江南山水村落系列,是王福元近些年精心創作的精神家園。他帶著悲憫之心和歷史責任感,選擇了不同于當下常見的視角與手法,將視線鎖定在行將遠去的、充滿歷史文化內涵的江南老村落。他用靈動酣暢的筆墨,虛實相映的章法,真情地繪寫出錯落有致的老宅、房前屋后的樹木、溫馨連綿的拱橋、漣漪泛光的湖水,其間活動著耕歸的農夫、垂釣的漁民、聊天的婦女、嬉戲的孩童、浮動的舟帆……一派恬靜安美的祥和景象,散發著淳樸天真的生活氣息。此種境界,直承宋代董源、范寬的“人境山水”傳統,自然環境與人物活動相融合,既重整體氣象,又有細節描繪。這樣的藝術處理,濃化了人文精神和返璞歸真的現代意識,增強了耐人尋味的藝術性和欣賞性。《江南村浴圖》、《鄉關總入夢》、《夢里到江南》、《入夢故鄉行 信是江南美》、《水鄉聞笛》、《能不憶江南》等均為他的代表作。這些作品飽含著他對童年生活的甜蜜回憶,更深蘊著難以割舍的淡淡憂情。

王福元藝術的江南詩韻特質,是基于他對中國畫詩性本質的把握,對傳統詩詞、典籍、江南絲竹的諳熟;儒家的“文以載道”、“依仁游藝”,道家的“澄懷觀道”、“乘物游心”,在他心中并行不悖,因而他能將江南詩韻氣質延伸到其他題材的創作之中。

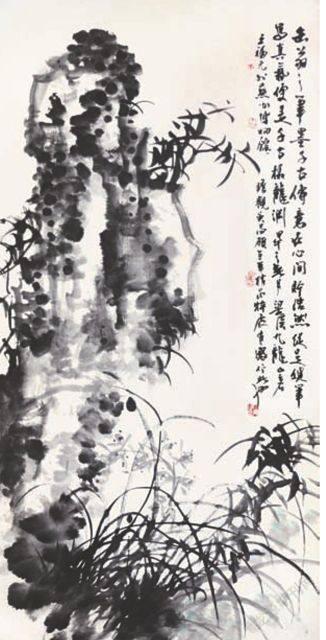

王福元的人物畫多寫高士前賢。在他筆下,飄然出關的老子,逍遙夢游的莊周;悲憤求索的屈原,策杖尋梅的陸游;被困伊犁的林則徐,放筆揮毫的秦古柳無不蘊含詩韻。即使畫領袖人物,他也是畫與柳亞子吟詩的毛澤東,畫騁懷于太湖美景的鄧小平。這些作品遵循以形寫神、遷想妙得的古訓,堅實的造型功力與骨法用筆、水暈墨章緊密結合,配以恰如其分的環境背景,凸顯出各自的精神氣質與個性特征。其中融貫著率真、灑脫的文脈清流。這種詩韻,還表現在他畫北方山水時,異于北派沉雄黑厚畫風,而用長鋒羊毫,提按疾澀,以勾線法寫太行之風骨神韻;抑或以金碧潑墨法寫太行璀璨之美。他的花鳥畫以大寫意與沒骨為主,綜取海上諸家,尤欽潘天壽入吳出吳與傲然風骨。所作多自出新裁,梅、蘭、竹、菊、榴,情多野逸;偕游之蝦,與秋菊相映,更見心神。

真沉潛者必有大成。沉潛于中國畫學傳統文脈的王福元,腹有詩書,取精用宏,前程無限。

2014年12月中旬于金陵十門齋