淺析形式名詞“こと·もの·の”的意義用法

李林紅

(吉林大學,吉林 長春 130012)

淺析形式名詞“こと·もの·の”的意義用法

李林紅

(吉林大學,吉林 長春 130012)

形式名詞是指具有名詞的屬性,失去具體詞匯概念意義,需要具有實際意義的單詞修飾才能作句子成分的一類特殊名詞。日語中常見的形式名詞有:“こと”、“もの”、“の”、“ところ”、“はず”、“わけ”、“ つもり”、“ため”、“まま”、“とおり”、“かわり”、“ほう”、“たび”、“かぎり”、“せい”等。其中“こと”、“もの”、“の”三者的使用頻率極高,所以掌握這三個形式名詞的用法非常關鍵。本文將通過舉例論證的方法對三者的使用規律進行簡要地分析。

形式名詞;“こと”;“もの”;“の” ;用法

一、基本用法

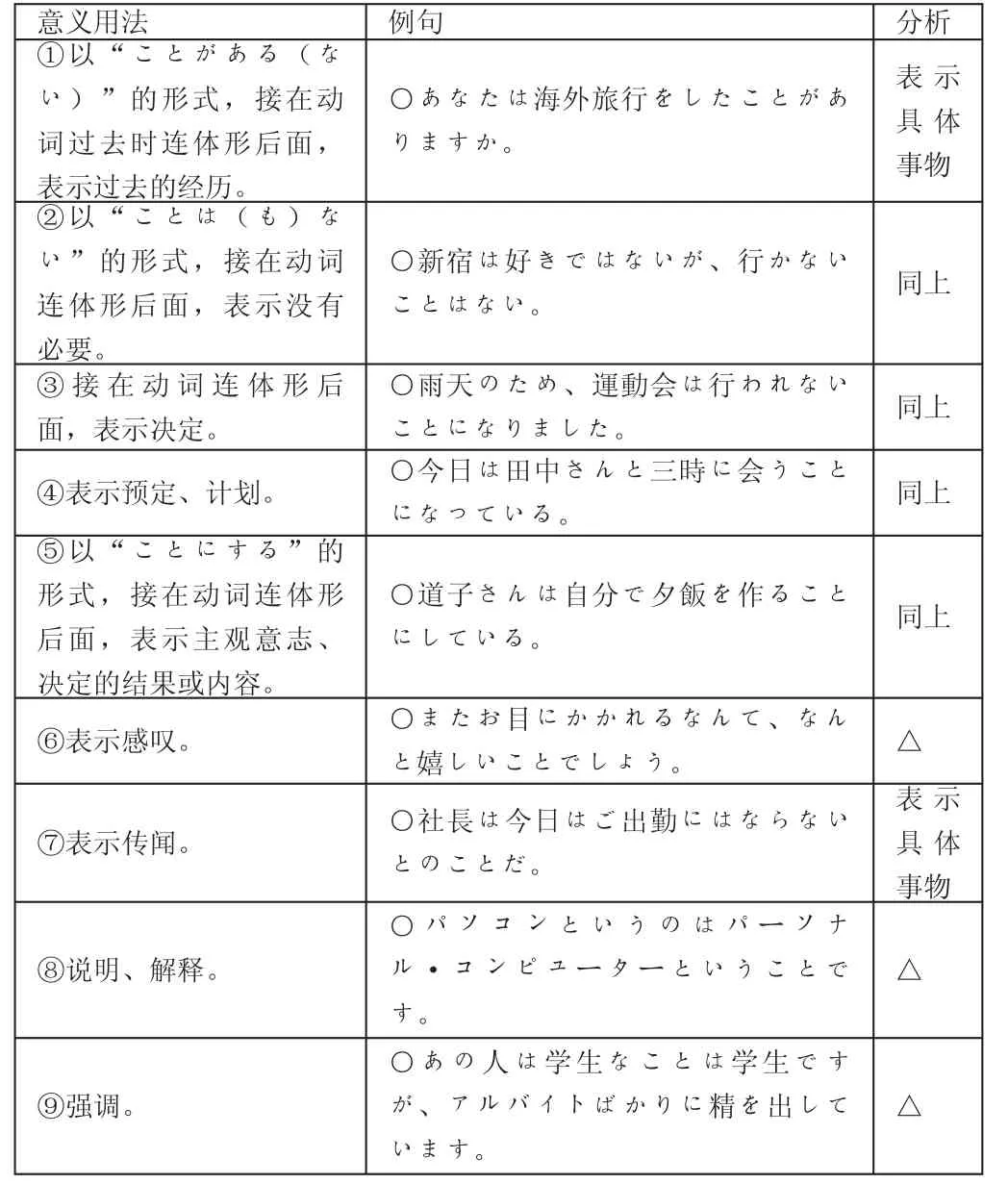

1.“こと”的基本用法。

意義用法 例句 分析①以“ことがある(ない)”的形式,接在動詞過去時連體形后面,表示過去的經歷。○あなたは海外旅行をしたことがありますか。表示具體事物○新宿は好きではないが、行かないことはない。 同上②以“ことは(も)ない”的形式,接在動詞連體形后面,表示沒有必要。③接在動詞連體形后面,表示決定。○雨天のため、運動會は行われないことになりました。 同上④表示預定、計劃。 ○今日は田中さんと三時に會うことになっている。 同上○道子さんは自分で夕飯を作ることにしている。 同上⑤以“ことにする”的形式,接在動詞連體形后面,表示主觀意志、決定的結果或內容。⑥表示感嘆。 ○またお目にかかれるなんて、なんと嬉しいことでしょう。 △⑦表示傳聞。 ○社長は今日はご出勤にはならないとのことだ。表示具體事物⑧說明、解釋。○パソコンというのはパーソナル·コンピューターということです。△⑨強調。○あの人は學生なことは學生ですが、アルバイトばかりに精を出しています。△

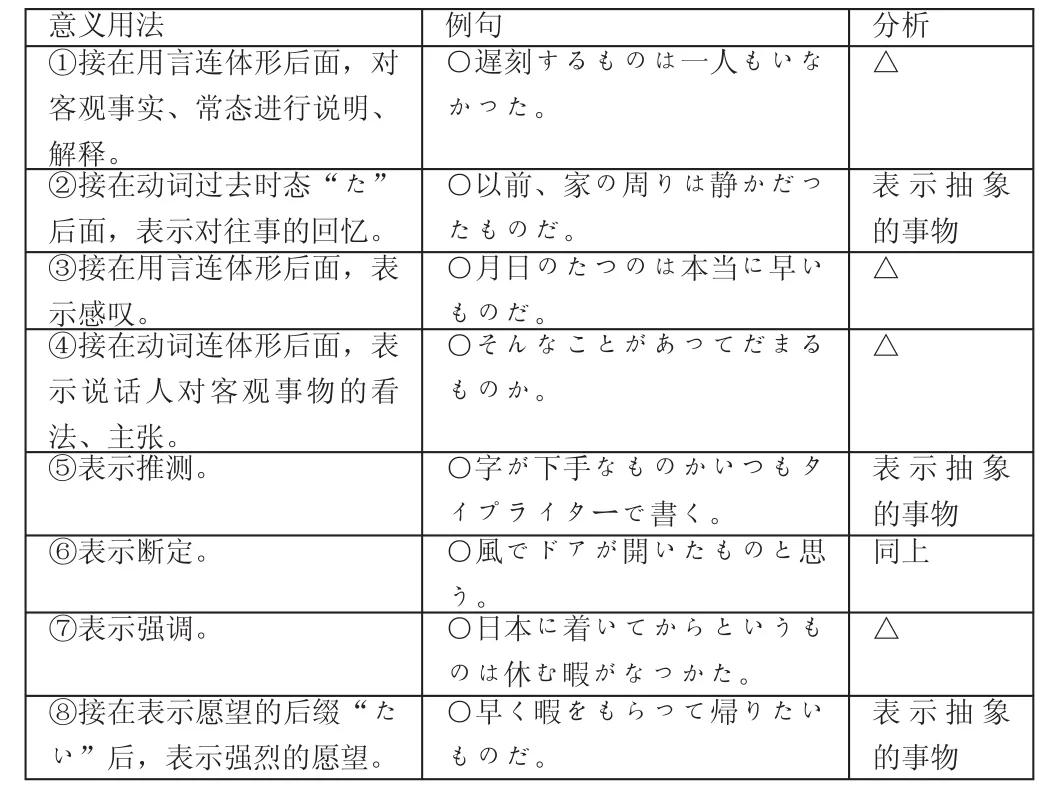

2.“もの”的基本用法。

形式名詞“もの”常用“ものだ”的形式,表示以下含義:

○遅刻するものは一人もいなかった。△意義用法 例句 分析①接在用言連體形后面,對客觀事實、常態進行說明、解釋。②接在動詞過去時態“た”后面,表示對往事的回憶。○以前、家の周りは靜かだったものだ。△表示抽象的事物③接在用言連體形后面,表示感嘆。○月日のたつのは本當に早いものだ。④接在動詞連體形后面,表示說話人對客觀事物的看法、主張。○そんなことがあってだまるものか。△⑤表示推測。 ○字が下手なものかいつもタイプライターで書く。表示抽象的事物⑥表示斷定。 ○風でドアが開いたものと思う。同上⑦表示強調。 ○日本に著いてからというものは休む暇がなっかた。△⑧接在表示愿望的后綴“たい”后,表示強烈的愿望。○早く暇をもらって帰りたいものだ。表示抽象的事物

從上面的分析可以看出,“こと”多表示具體的事件,與此相對,“もの”多用來表示抽象的事物。“こと”表格中△表示的內容與“もの”表格中△所表示的內容有許多微妙的差別。通過分析可以發現,“こと”表格中△表示抽象的物(如:“悩むこと、嬉しいこと”【=物】);“もの”表格中△表示具體的事物或人(如:“早いもの”、 “だまるもの”、“著いてからというもの” 、“遅刻するもの”【=者】)。也就是說,“こと”作為形式名詞,由實義名詞“事”轉化而來,只能代替“事”;而“もの”由實義名詞“物”轉化而來,既可以代替有形的“物”,也可以指特定情況下的“人”。“こと”表格中分析的內容與“もの”表格中分析的內容正好相反。

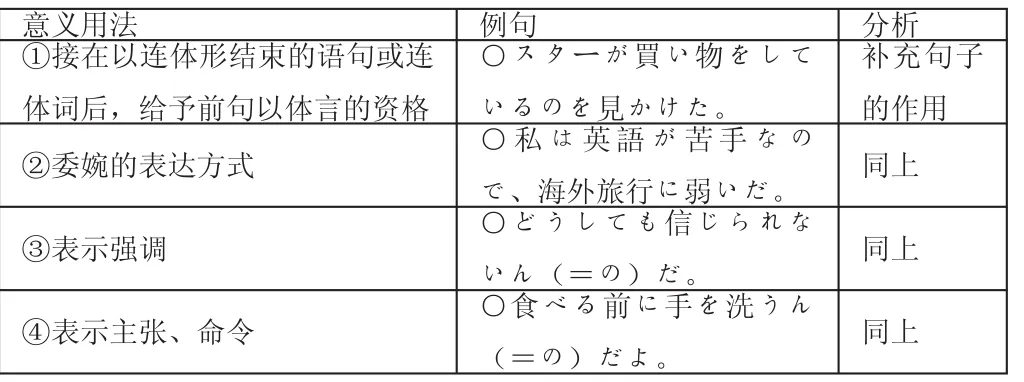

3.“の”的基本用法。

“の”具有相當于體言(包括名詞、代詞、數詞)的用法,可以指代人、物、事。但與“こと”、“もの”在使用上有一定的區別。

意義用法 例句 分析①接在以連體形結束的語句或連體詞后,給予前句以體言的資格○スターが買い物をしているのを見かけた。補充句子的作用②委婉的表達方式 ○私は英語が苦手なので、海外旅行に弱いだ。 同上③表示強調 ○どうしても信じられないん(=の)だ。 同上④表示主張、命令 ○食べる前に手を洗うん(=の)だよ。 同上

二、“こと”、“もの” 、“の”三者的相同點

1. “こと”、“もの” 、“の”都是形式名詞,“こと”和“もの”都具有表示“主張、感嘆、強調、說明”的含義。在表示主張、感嘆、強調、說明的含義時,兩者可以互換。“こと”、“もの”、“の”三者都有表示主張、強調的用法。

關于“こと”和“もの”的意義用法已經通過表格說明了。表示主張、感嘆、強調、說明時,表示具體事物的 “こと”可以換成表示抽象事物的“もの”,表示具體事物的“もの”也可以替換成表示抽象事物的“こと”。

2.以下場合“こと”和“の”可以互換使用。

①當謂語動詞是表示“認知”的動詞(如:気付く、分かる、知る、忘れる等)時,兩者都可以使用。如:

○相手が困っていること(=の)を知った。(知道對方很為難。)

○いつか必ず死ぬこと(=の)を忘れるな。(不要忘了人總是會死的。)

②當謂語動詞是表示“感情或評價”的動詞(如:喜ぶ、驚く、好む、羨む等)時,兩者都可以使用。如:

○お父さんが韓國から來ること(=の)を喜んでいる。(為爸爸從韓國回來感到高興。)

○自分自身のことを語ること(=の)を好む。(喜歡吹噓自己的事。)

③與謂語動詞無關,只是簡單的描寫句時,“こと”和“の”都可以使用。如:

○木村さんが北京へ行ったこと(=の)は真実だ。(木村先生要去北京的事是真的。)

○彼は英語で歌を歌うこと(=の)が好きだ。(他喜歡用英語唱歌。)

從以上可以看出,當謂語動詞是表示“思考、語言、意志、暗示” 等的動詞時,一般使用“こと”;而當謂語動詞是表示“感知、行為”的動詞時,一般只能使用“の”;當謂語動詞是表示“認知、感情”的動詞,以及在與謂語動詞無關、單純的描述句中,“こと”和“の”都可以使用。

三、“こと”、“もの” 、“の”三者的不同點

“こと”作為名詞,表示“事情”“情況”等意思。當它前接其他詞作為形式體言來使用時,依然保留了一些名詞的含義;“もの”作為名詞使用時,寫作“物”或“者”,它既可以表示有形的“物”和“人”, 也可以表示無形的感覺或客觀情況等。形式名詞“こと”只能用來表示“物”,不能用來表示“人”。 “の”具有相當于體言(包括名詞、代詞、數詞)的用法,可以指代人、物、事。但與“こと”、“もの”在使用上有一定的區別。

1.只能用“こと”的場合。

“こと”的使用情況與其后接的謂語動詞有很大的關系。根據謂語動詞的不同,大致可以分成以下幾類。例如:

①當后面所接的謂語動詞是表示“思考”的動詞(如:思う、考える、夢想する、予想する、予期する、理解する、思い當たる、見抜く、了解する、痛感する、反省する、信じる、疑う、推定する、悟る等)時,這種情況下一般只用“こと”。例如:

○李さんは森さんが休むことを伝えました。(小李轉告了森先生請假的事情。)

○思ったことを書きます。(寫我所想的事。)

②當后面接的謂語動詞是表示“語言行為”的動詞(如:言う、話す、告げる、述べる、しゃべる、打ち明ける、物語る、聞く、聞かす、書く、読む、知らせる、伝える、報告する、報じる、教える、自白する、主張する、発表する、伝わる、取り次ぐ等)時,一般只能用“こと”。例如:

○思っていることを言いなさい。(請說說你的想法。)

○私が見たことを申し上げます。(我說我所看到的事情。)

③當后面接的謂語動詞是表示“意志”的動詞(如:命じる、命令する、言いつける、進める、頼む、要求する、求める、禁じる、許す、許可する、望む、願う、希望する、切望する、祈る、思いつく、図る、決める、決心する、約束する、誓う、提案する等)時,一般也只能用“こと”。例如:

○飲酒運転することを禁じられます。(禁止酒駕。)

○食事することを約束しました。(約好一起吃飯。)

④當后面接的謂語動詞是表示“暗示、判斷”的動詞(如:示す、指す、暗示する、指摘する、証明する、意味する、判明する、明らかにする等)時,一般只用“こと”。例如:

○自民黨が変わったことを示す人事である。(這次的人事變動表明了自民黨的轉變。)

2.只能用“の”的場合。

①當謂語動詞是表示“感知”的動詞(如:見る、眺める、見守る、見かける、見屆ける、見物する、目撃する、見落とす、見える、聞く、聞こえる、目に入る、目に映る等)時,一般使用“の”。如:

○小鳥が鳴いているのが聞こえた。(能聽見小鳥在叫。)

②當謂語動詞是表示直接作用于動作對象的動詞(如:待つ、手伝う、送る、追いかける、助ける、止まる、押さえる、直す等)時,一般只能用“の”。如:

○李さんは森さんが荷物を運ぶのを手伝った。(小李幫森先生運行李。)

3.在一些句子中 “もの” 和“の”可以互換使用,但換用后意思會發生一些改變。例如:

aこれは中國で買ったものだ。(這是在中國買的。)

bこれは中國で買ったのだ。(這是在中國買的。)

a、b兩句翻譯成漢語意思一樣,但是也有細微的差別。a句用了“もの”,主要強調買的東西,解釋物品的屬性;b句主要強調動詞,表明是買來的,不是通過別的途徑得來的。這樣的例子有很多,在此不一一列舉。

4.同樣,在一些句子中 “こと” 和“の”也可以互換使用,但換用后意思會發生一些變化。例如:

a.會議で森さんが発言したのを知っている。

b.會議で森さんが発言したことを知っている。

a句中的“の”主要強調內容(即森先生發言的內容);b句主要強調知道森先生發言的這件事,并不一定知道發言的內容,主要強調事件本身。

以上對形式名詞“こと”、“もの” 、“の”的異同點進行了簡要的分析,并進行了歸納和總結。三者的用法比較復雜,掌握起來也比較困難,希望以上內容對日語學習者有一定的幫助。

[1]劉金釗 《現代日語實用語法》[M]. 大連理工大學出版社, 2000年2月.

[2]余弦.劉薇 形式名詞“こと”、“もの” 、“の”的意義和用法[J].日語學習與研究,2002.

[3]陳安梅 形式體言“こと”和“の” [J]. 日語知識,2006(3).

[4]孟瑾 《日語語法學詞類研究》[M]. 高等教育出版社, 2011年6月.

H36

A

1671-864X(2015)12-0101-02