參照對象信息對分配公平感的影響:攀比效應與虛榮效應*

周 浩 龍立榮

(1. 四川大學商學院, 成都 610064; 2. 華中科技大學管理學院, 武漢 430074)

?

參照對象信息對分配公平感的影響:攀比效應與虛榮效應*

周 浩1龍立榮2

(1. 四川大學商學院, 成都 610064; 2. 華中科技大學管理學院, 武漢 430074)

基于社會比較理論,將影響分配公平感的參照對象信息分為三類:參照對象平均水平信息,與特定參照對象相比的不利信息、有利信息。采用4×2×2模擬情境實驗分析了三類參照對象信息對分配公平感的影響,結果發現:參照對象平均水平信息對分配公平感影響力最大;分配公平判斷中存在攀比效應,當與特定參照對象相比的不利信息呈現時,分配公平感顯著降低;分配公平判斷中存在虛榮效應,且在參照對象平均水平信息缺失時效應最強。

分配公平感;參照對象;攀比效應;虛榮效應

一、導論

分配公平問題是目前學界的熱門議題(Stouten, Kuppens & Decoster, 2013;Harcourt, Hannay & Lam, 2013),學界對分配公平感科學規范的研究是以1965年Adams提出公平理論(equity theory)為標志的。公平理論指出,人們判斷分配結果公平與否不僅僅是看收入的絕對值,更重要的是與參照對象比較的相對值。也就是說,人們對于分配結果的公平判斷是基于與參照對象的社會比較而產生的(Adams, 1965)。因此,參照對象(referent)是公平理論以及研究分配公平感的核心內容之一。

已有的研究表明,只要具備相似性(relevance)與信息可得性(availability)兩個基本特征,都可以作為公平比較的參照對象(O'Neill & Mone, 2005;周浩, 龍立榮, 2010)。可見,分配公平判斷的參照對象是一個很寬泛的概念,可以是個體,也可以是群體,存在各種各樣有關參照對象的信息。然而,以往的研究大多回避了這一點,將問題簡化為單個參照對象情境下的分配公平感,比如van den Bos(1997, 1998, 2003)的系列研究,Ambrose、Hadand和Kulik(1991)以及Grienberger、Rutte和Van Knippenberg(1997)的研究。這樣做的好處是大大簡化了研究設計,但忽略了一個事實:人們在形成分配公平感時,不會只有一個參照對象,往往會面對各種各樣的,甚至相互矛盾的信息。在這種復雜的信息情境中,人們如何判斷自己的分配結果是否公平?這正是本研究試圖回答的問題。

社會比較理論認為人類有了解和評價自己能力、表現、觀點的需要,這種評價往往通過與他人的比較來實現。社會比較有三種基本類型:平行比較、上行比較、下行比較(Yip & Kelly, 2013;Tsai, Yang & Cheng, 2014)。與此相對應,本研究將參照對象的信息分為三類:參照對象平均水平信息、與特定參照對象相比的不利信息、與特定參照對象相比的有利信息。下面逐一分析,并提出研究假設。

首先是平行比較(parallel comparison),即人們傾向于與自己相似的人作比較。要找到與自己各方面都很相似的某個具體的參照對象是比較困難的,因為人與人之間總會存在這樣或那樣的差別。人們通常會以參照對象群體的平均水平作為平行比較的參照對象。公平理論認為,在投入相當的情況下,當人們發現自己的所得等于參照對象平均水平時會產生公平感,高于或低于參照對象平均水平時會產生不公平感。在現實中,人們往往會對自己的所得高于參照對象平均水平做合理化的解釋,稱之為高人一等效應(better than average effect),比如認為自己較之平均水平能力更強、付出努力更多(劉得明, 龍立榮, 2008)。結合公平理論和高人一等效應,人們對于參照對象平均水平的反應可能呈現這樣的模式:當所得高于參照對象平均水平時,分配公平感最高;當所得與參照對象水平相等時,分配公平感其次;當所得低于參照對象平均水平時,分配公平感最低。綜上所述,得到以下假設:

假設1:參照對象平均水平信息對分配公平感有顯著影響。

其次是上行比較(upward comparison),即人們有與比自己等級高的人進行比較的傾向(Wheeler, 2002)。在判斷分配結果是否公平時,同樣可能存在這種現象,即對于收入高于自己的不利信息特別關注和敏感。在經濟學領域有攀比效應(bandwagon effect)的概念,指的是對于別人已經擁有而自己缺乏的東西有一種追逐的欲望。分配公平感形成過程中,同樣可能存在攀比效應:特定的參照對象高于自己的信息意味著別人已經擁有比自己更有利的分配結果,這會使人們產生相對剝奪感和一種追逐更有利分配結果的欲望,表現之一就是分配公平感降低。也就是說,當人們獲得對自己而言不利的信息時,分配公平感會顯著地下降。綜合得到以下假設:

假設2:與特定參照對象相比的不利信息對分配公平感有顯著影響。當獲得分配結果不利的信息時,分配公平感顯著降低。

人們在進行社會比較時,也存在下行比較(downward comparison),特別是在自尊受到威脅時,會傾向于和比自己差的人進行社會比較(Gibbons, 2002)。收入是員工生活的物質基礎,也是員工地位、身份的象征,關系個人的自尊。因此在分配結果的社會比較中,同樣會存在下行比較。在經濟學領域有虛榮效應(snob effect)的概念,指的是對于擁有只有少數人才能享用的商品的欲望。分配公平感形成過程中,同樣可能存在虛榮效應:特定的參照對象低于自己的信息意味著自己擁有更有利的分配結果,這種欲望得到滿足的表現之一就是分配公平感得到提高。也就是說,當人們獲得對自己而言有利的信息時,分配公平感會顯著提高。綜合得到以下假設:

假設3:與特定參照對象相比的有利信息對分配公平感有顯著影響。當獲得分配結果有利的信息時,分配公平感顯著提高。

如假設1所述,參照對象的平均水平是人們判斷公平與否的重要信息來源。在現實生活中,想要獲得參照對象平均水平的準確信息往往是很困難的,更多的是單個參照對象的具體信息。當人們無法得到參照對象平均水平信息時,將更多地依賴特定參照對象高于或低于自己的信息。如假設2所述,當人們獲得不利信息時,分配公平感會下降(攀比效應);如假設3所述,當人們獲得有利信息時,分配公平感會提高(虛榮效應)。這種變化的趨勢在參照對象平均水平信息缺失的條件下會更強,所以得到以下假設:

假設4:參照對象平均水平信息與特定參照對象相比的不利信息對分配公平感有交互影響。參照對象平均水平信息缺失時,與特定參照對象相比的不利信息對分配公平感有更強的影響。

假設5:參照對象平均水平信息與特定參照對象相比的有利信息對分配公平感有交互影響。參照對象平均水平信息缺失時,與特定參照對象相比的有利信息對分配公平感有更強的影響。

現實生活中,人們常常會發現自己處于“比上不足,比下有余”的狀態,即跟有的參照對象相比自己處于有利的情境,而與別的參照對象相比自己處于不利的情境。在這樣的復雜情境下,人們的分配公平判斷有何規律?是攀比效應還是虛榮效應更占優勢呢?Kahneman所提出的前景理論(prospect theory)中有一個重要的假設:回避損失,指的是人們對于損失的感受比對收益的感受更強烈(Por & Budescu, 2013;Ganegoda & Folger, 2015)。據此可以推論人們對不利信息更敏感,因為這意味著自己遭受了損失(相對剝奪);對于有利信息,人們往往會做各種合理化的解釋。所以,與特定參照對象相比的不利信息與有利信息有可能存在如下交互效應:當不利信息呈現時,有利信息對分配公平感的影響很小;當不利信息缺失時,有利信息對分配公平感的影響才得以體現。由此得到如下假設:

假設6:與特定參照對象相比的不利信息與有利信息對分配公平感有交互影響。

當參照對象平均水平信息缺失時,人們形成分配公平感會更多依靠特定參照對象的信息,從而使得不利信息和有利信息的交互效應更強,所以得到以下假設:

假設7:參照對象平均水平信息、不利信息、有利信息對分配公平感有三向交互影響。

二、研究方法

(一) 實驗設計

本研究采用4×2×2模擬情境實驗設計。研究中有三個自變量:第一個自變量是參照對象平均水平信息,分為高于/等于/低于參照對象平均水平以及信息缺失四個水平;第二個自變量是與特定參照對象相比的不利信息,分為呈現與缺失兩個水平;第三個自變量是與特定參照對象相比的有利信息,同樣分為呈現與缺失兩個水平。因變量是被試在各種情境下的分配公平感。

(二) 被試

本研究以某高校的大學生為被試,共施測395人,回收346份,其中有效樣本328份,有效回收率83.04%。被試中男性146人(44.51%),女性174人(53.05%),另有8人性別數據缺失。被試平均年齡20.73歲(SD=0.96)。之所以選擇大學生作為被試,一方面因為大學生已經成年,對于經濟結果公平性判斷的基本規律與組織員工不會有本質的差別;另一方面,大學生背景單純,容易實施實驗控制。

(三) 實驗程序與材料

本實驗在課堂上實施。首先宣讀指導語,告訴被試每人會讀到一則小故事,請他們仔細閱讀故事,把自己設想為故事中的主人公,并根據自己在故事中的真實感受回答問題。然后給每名被試分配實驗材料,包括一則隨機分配的情境故事以及測量題目。被試獨立閱讀情境故事并回答測量題目。最后回收實驗材料,并解答被試提出的問題。

針對被試是大學生,本研究專門設計了大學生周末在超市兼職的情境故事,總共16則(4×2×2)。在故事中,首先描述基本的情境:“我”是一名大學生,周末在學校附近的超市兼職,工作一天得到了50元的報酬。然后,對自變量進行操作,參照對象平均水平信息操作為:“我”無意中得知兼職大學生的平均報酬是30/50/70元,或者信息缺失;與特定參照對象相比的不利信息操作為:“我”無意中得知兼職大學生的最高報酬是90元,或信息缺失;與特定參照對象相比的有利信息操作為:“我”無意中得知兼職大學生的最低報酬是10元,或信息缺失。

本實驗采用完全隨機設計,即每名被試隨機接受一種刺激情境。16則情境故事隨機發放,每個情境的被試人數平均為21人。

(四) 測量

在實驗情境中,被試對于測量題目會很快感到厭倦(Cremer, 2005),所以本研究只采用一個項目對分配公平感進行測量(相比之下,我得到的報酬是公平的),采用Likert 7點記分,1表示完全不同意,7表示完全同意。

為了考察測量的信度,在正式實驗之前另外選取32名大學生進行預備實驗(每個實驗情境2名大學生),間隔半個月對同一種情境下的分配公平感測量兩次,發現重測信度為0.78(p<0.01)。為考察測量的效度,正式實驗中對報酬滿意度以及留職意愿進行了考察,分配公平感與這兩個效標變量的效標關聯效度分別是0.79(p<0.01)和0.80(p<0.01)。可見,本研究對分配公平感的測量有較高的信度和效度。

同時,為了檢驗對自變量的操作是否成功,本研究設計了三個項目來考察被試對實驗情境的理解是否與實驗操作一致。比如:

在上面的故事中,我的報酬___________在超市兼職的大學生的平均報酬。

A高于 B等于 C低于 D不確定

為避免對被試的提示作用,進而產生同源方差,本研究將這三個操作檢驗項目放在因變量項目之后。如果被試的回答與所接受的實驗處理不一致,作無效數據處理,不進入實驗結果分析。另外,用一個項目考察被試對實驗情境真實性的認可程度(我認為故事中描述的情況是有可能真實存在的),采用Likert 7點記分,1表示完全不同意,7表示完全同意。

三、研究結果

(一) 實驗操作檢驗

分析實驗結果前,首先檢驗對自變量的操作是否成功。經檢驗,刪除無效樣本18個,最后得到有效樣本328個。被試對實驗所模擬情境真實性的平均認可度為5.32,顯著高于中值4(t=13.55,df=327,p<0.01),表明實驗所模擬的情境具有較高的真實性,研究結果具有較高的生態效度。

(二) 描述性統計結果

各個實驗情境下,被試報告的分配公平感的平均數與標準差如表1所示。在所有實驗情境中,當被試的報酬高于參照對象平均水平,獲得與特定參照對象相比的有利信息,同時不利信息缺失時,分配公平感最高;當被試的報酬低于參照對象平均水平,獲得與特定參照對象相比的不利信息,同時有利信息缺失時,分配公平感最低。

表1 實驗描述性統計結果

注:括號內為標準差。

(三) 對實驗假設的檢驗

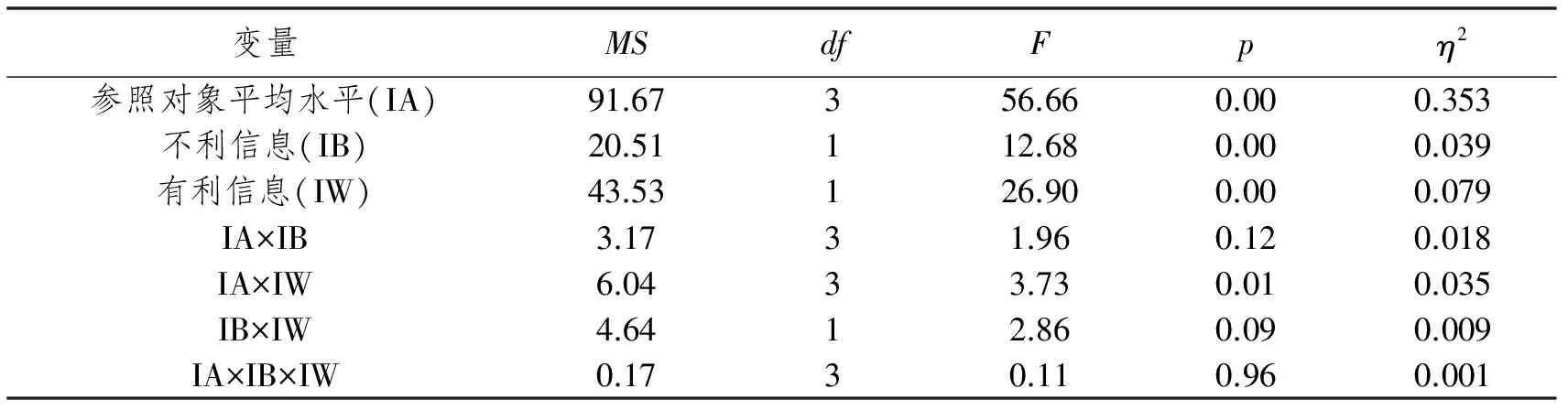

采用方差分析來檢驗研究假設,分別考察三個自變量的主效應和交互效應,結果如表2所示。

表2 方差分析結果

注:η2為統計效應大小,反映自變量的解釋力。

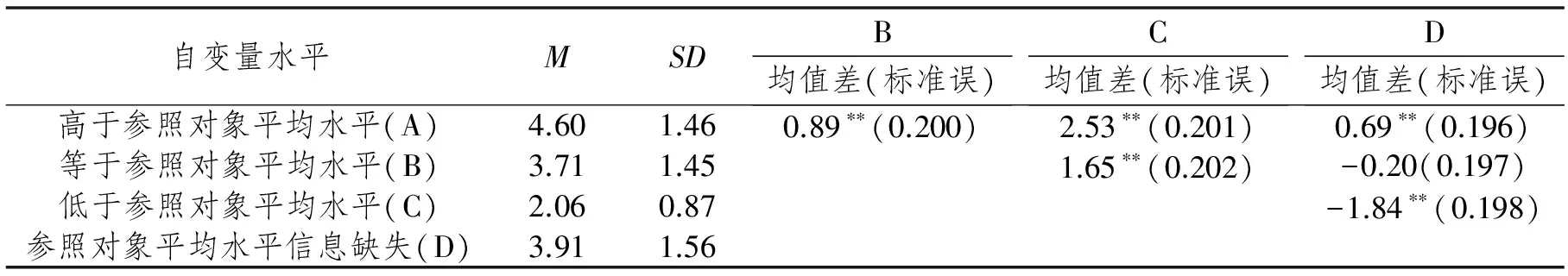

從表2可以看到,參照對象平均水平的主效應顯著(F=56.66,df=3,p<0.01,η2=0.353)。采用PostHoc進一步考察四種參照對象平均水平條件下,被試分配公平感的差異(見表3)。在高于、等于、低于參照對象平均水平三種情況下,分配公平感分別是4.60、3.71、2.06,且兩兩之間均有顯著差異,變化趨勢與假設1完全一致,假設1得到完全驗證。另外,在參照對象平均水平信息缺失的情況下,被試的分配公平感為3.91,與等于參照對象平均水平時的分配公平感沒有顯著差異。

表3 不同參照對象平均水平下分配公平感比較結果

注:**表示p<0.01。

與特定參照對象相比的不利信息的主效應顯著(F=12.68,df=1,p<0.01,η2=0.039)。具體而言,當特定參照對象高于自己的信息呈現時,分配公平感顯著低于該信息缺失的情境(M呈現=3.38,M缺失=3.82),假設2得到驗證。

與特定參照對象相比的有利信息的主效應同樣顯著(F=26.90,df=1,p<0.01,η2=0.079)。具體而言,當特定參照對象低于自己的信息呈現時,其分配公平感顯著高于該信息缺失的情境(M呈現=3.99,M缺失=3.18),假設3得到驗證。

交互效應方面僅有參照對象平均水平信息與有利信息的交互效應顯著(F=3.73,df=3,p<0.05,η2=0.035)。如圖1所示,當參照對象平均水平信息缺失時,與特定參照對象相比的有利信息對分配公平感的影響最強,假設5得到驗證。

圖1 參照對象平均水平與有利信息的交互效應

如表2所示,參照對象平均水平與不利信息的交互效應不顯著(F=1.96,df=1,ns);不利信息與有利信息的交互效應不顯著(F=2.86,df=1,ns);自變量的三向交互效應也不顯著(F=0.11,df=3,ns)。假設4、6、7未得到驗證。

四、討論

(一) 參照對象平均水平的影響力最大

研究結果表明,參照對象平均水平信息的主效應顯著(假設1得到驗證):當人們的所得高于參照對象平均水平時,分配公平感最高;當人們的所得與參照對象平均水平相等時,分配公平感其次;當人們的所得低于參照對象平均水平時,分配公平感最低。

進一步分析研究的結果,可以發現在本研究所有的自變量以及交互效應項中,參照對象平均水平信息對分配公平感的影響力最大(η2=0.353)。這說明參照對象平均水平是人們形成分配公平判斷最重要的信息,構成了分配公平感的基線。這符合社會比較理論的基本觀點,即通過與所屬群體平均水平的比較能夠更清晰、準確地定位自己。同時,這在理論上提示在薪酬管理中,要特別注重收集各個崗位的市場化薪酬水平的信息,因為這些信息反映了各個崗位的參照對象收入的平均水平,它決定了員工分配公平感的基本水平。

(二) 分配公平感中的攀比效應與虛榮效應

與特定參照對象相比的不利信息的主效應顯著(假設2得到驗證),說明分配公平判斷中的確存在攀比效應。更進一步的分析發現,攀比效應并不會因為參照對象平均水平信息的呈現而減小(假設4沒有得到驗證),這表明在任何情境下人們對于特定參照對象高于自己的不利信息都非常敏感,攀比效應在各種情境下都存在。從本研究來看,即使自己的收入高于參照對象的平均水平,但只要知道某個參照對象收入高于自己,這個參照對象就成為判斷分配是否公平的重要參照點,并導致分配公平感下降,即“一山望著一山高”。也就是說,排除社會分配不公、貧富差距拉大這些客觀現實,人們對參照對象信息的選擇性加工也是導致分配不公平感的重要原因。從這個角度而言,保密工資制具有一定的理論意義,因為它至少從制度上杜絕了員工之間的相互攀比,有利于員工保持分配公平感。

與特定參照對象相比的有利信息的主效應也顯著(假設3得到驗證),當呈現該信息時,被試的分配公平感顯著提高,證明分配公平判斷中的確存在虛榮效應。進一步的分析發現,虛榮效應在不同的參照對象平均水平信息情況下有差異(假設5得到驗證)。如圖1所示,在平均水平信息缺失的條件下有很強的虛榮效應,但在有準確平均水平信息的三種條件下虛榮效應明顯變弱,而且呈現幾乎一致的變化趨勢。這說明,參照平均水平信息對虛榮效應具有抑制的作用。

如果處于“比上不足,比下有余”的情境,分配公平判斷究竟是攀比效應還是虛榮效應占優勢呢?我們的假設認為是攀比效應處于優勢地位,但研究結果表明,特定參照對象高于自己的信息與特定參照對象低于自己的信息之間交互效應不顯著(假設6沒有得到驗證),與參照對象平均水平的三向交互效應也不顯著(假設7沒有得到驗證)。這些結果表明,與特定參照對象相比的不利信息和有利信息對于分配公平判斷的影響具有相對獨立性,分配公平判斷中的攀比效應與虛榮效應沒有哪個處于明顯的優勢地位。也就是說,人們在與特定參照對象進行比較形成分配公平感時,對損失和收益同樣敏感。

(三) 不足與未來研究方向

本研究的變量設置比較簡單,現實情境中人們所獲得的信息更豐富、更復雜。如果有多個不利或者有利的信息同時呈現,這對人們的分配公平感會產生累積效應還是以最極端的參照對象為標準?抑或根據參照對象與自身的相似程度進行加權?這都有待進一步研究。

現實生活中人們會主動地收集、篩選、甄別,甚至虛構參照對象信息,還有很多問題有待深入研究。比如,人們的自我效能感、公平敏感性存在差異(周浩, 龍立榮, 2007),可能導致對相同的比較結果產生不同的歸因,進而影響分配公平感。另外,男性和女性的攀比效應和虛榮效應是否有差異?這些問題值得進一步探討。

五、結論

在本研究條件下,可以得到如下三個主要結論:

(1)參照對象平均水平信息對分配公平感影響力最大。

(2)分配公平判斷中存在攀比效應,當與特定參照對象相比的不利信息呈現時,分配公平感顯著降低。

(3)分配公平判斷中存在虛榮效應,且在參照對象平均水平信息缺失時效應最強。

劉得明, 龍立榮. (2008). 國外社會比較理論新進展及其啟示——兼談對公平理論研究的影響. 華中科技大學學報(社會科學版), 22(5), 103-108.

周浩, 龍立榮. (2007). 公平敏感性研究述評. 心理科學進展, 15(4), 702-707.

周浩, 龍立榮. (2010). 公平社會比較的參照對象選擇研究述評. 心理科學進展, 18(6), 948-954.

Adams, J. (1965). Inequity in social exchange. In Berkowitz, L.,AdvancesinExperimentalSocialPsychology, New York: Academic Press, 267-299.

Ambrose, M., Hadand, K., & Kulik, C. (1991). Influence of social comparisons on perceptions of organizational fairness.JournalofAppliedPsychology, 76(2), 239-246.

Cremer, D. (2005). Rewarding leadership and fair procedures as determinants of self-esteem.JournalofAppliedPsychology, 90(1), 3-12.

Ganegoda, D. B., & Folger, R. (2015). Framing effects in justice perceptions: prospect theory and counterfactuals.OrganizationalBehavior&HumanDecisionProcesses, 126(1), 27-36.

Gibbons, F. (2002). Comparison- level preferences after performance: is downward comparison theory still useful?Journalofpersonalityandsocialpsychology, 83(4), 865-880.

Grienberger, I., Rutte, C., & Van Knippenberg, F. (1997). Influence of social comparisons of outcomes and procedures on fairness judgments.JournalofAppliedPsychology, 82(6), 913-919.

Harcourt, M., Hannay, M., & Lam, H. (2013). Distributive justice, employment-at-will and just-cause dismissal.JournalofBusinessEthics, 115(2), 311-325.

O'Neill, B., & Mone, M. (2005). Psychological influences on referent choice.JournalofManagerialIssues, 7(3), 273-282.

Por, H., & Budescu, D. V. (2013). Revisiting the gain-loss separability assumption in prospect theory.JournalofBehavioralDecisionMaking, 26(4), 385-396.

Stouten, J., Kuppens, P., & Decoster, S. (2013). Being angry for different reasons: the role of personality in distributive justice.JournalofAppliedSocialPsychology, 43(4), 795-805.

Tsai, C. C., Yang, Y. K., & Cheng, C. H. (2014). The effect of social comparison with peers on self-evaluation.PsychologicalReports, 115(2), 526-536.

Van Den Bos, K., & Lind, E. (1997). How do I judge my outcome when I don’t know the outcome of others? the psychology of the fair process effect.JournalofPersonalityandSocialPsychology, 72(5), 1034-1046.

Van Den Bos, K., & Wilke, H. (1998). Evaluating outcomes by means of the fair process effect: evidence for different processes in fairness and satisfaction judgments.JournalofPersonalityandSocialPsychology, 74(6), 1493-1503.

Van Den Bos, K. (2003). On the subjective quality of social justice: the role of affect as information in psychology of justice judgments.JournalofPersonalityandSocialPsychology, 85(3), 482-498.

Wheeler, K. G. (2002). Cultural values in relation to equity sensitivity within and across cultures.JournalofManagerialPsychology, 17(7), 612-627.

Yip, J. J., & Kelly, A. E. (2013). Upward and downward social comparisons can decrease prosocial behavior.JournalofAppliedSocialPsychology, 43(3), 591-602.

(責任編輯 胡 巖)

How to Make Justice Judgment of Multiple Referents: Bandwagon Effect and Snob Effect

ZHOU Hao1LONG Lirong2

(1. Business School, Sichuan University, Chengdu 610064, China; 2. School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Based on social comparison theory, the information of referents can be divided into three categories: information of average (IA); information of better paid referent (IB); information of worse paid referent (IW). In this study, three hundred and twenty eight college students participated in the scenario experiment, and a 4×2×2 randomized design was adopted. The results indicated that: (a) the main effect of IA was significant: the perception of distributive justice was lowest when participants were informed that they were paid less than average, and the perception of distributive justice was highest when participants knew that they got more than average; (b) the bandwagon effect was significant in all conditions of IA: when participants got IB, their perception of distributive justice decreased sharply; (c) the strongest snob effect appeared when IA was absent: when participants got IW, their perception of distributive justice increased dramatically. Finally, the theoretical and empirical implications of this study are discussed.

distributive justice; referent; bandwagon effect; snob effect

10.16382/j.cnki.1000-5560.2015.02.010

國家自然科學基金重點項目(71232001);國家自然科學基金項目(71472129,71002047);四川省系統科學與企業發展研究中心重點項目(xq15B04)。