不同農田植被條件下黑土坡耕地產流和產沙特征

吳 限, 魏永霞,2, 王 敏,2, 王 龍

(1.東北農業大學 水利與建筑學院, 哈爾濱 黑龍江 150030; 2.黑龍江省高校節水農業重點實驗室, 哈爾濱 黑龍江 150030)

?

不同農田植被條件下黑土坡耕地產流和產沙特征

吳 限1, 魏永霞1,2, 王 敏1,2, 王 龍1

(1.東北農業大學 水利與建筑學院, 哈爾濱 黑龍江 150030; 2.黑龍江省高校節水農業重點實驗室, 哈爾濱 黑龍江 150030)

摘要:[目的] 研究不同農田植被條件下的水土侵蝕特征,為該區作物種類選擇提供參考。[方法] 2013年在位于東北典型黑土帶上的黑龍江省紅星農場徑流小區內,開展了玉米、大豆、大豆—玉米間作3種農田植被條件下的地表徑流和土壤侵蝕特征研究。[結果] 玉米的徑流攔蓄和土壤侵蝕控制的效果最好,間作次之,大豆位居最后;玉米和間作模式的地表徑流分別較大豆減少了15.8%和10.7%,土壤侵蝕量亦分別減少了10.47%和5.35%。[結論] 在較低降雨強度下玉米和間作的減流減沙效果差別不甚明顯,在較高強度下玉米和間作減流減沙效果明顯好于大豆。

關鍵詞:天然降雨; 黑土區; 坡耕地; 葉面積指數; 農田植被; 產流; 產沙

土壤侵蝕是地球地質演變中的必然的物質運動過程,但是隨著生物的出現,特別是受人類活動的影響,原有地質土壤侵蝕的過程受到了一定的影響,侵蝕速度加快,并且侵蝕性質也開始發生變化,成為了制約農業經濟發展的主要因素之一。松嫩平原自然條件優越,農業生產水平較高,是全國大豆玉米等農作物的主產區,其黑土素有“土中之王”的美稱。黑土區坡耕地面積大,雨期集中,降雨強度大,極易造成水土流失。據黑龍江省環境保護廳調查,截止2000年黑龍江全省水土流失面積為1.12×107hm2導致黑土肥力銳減,作物產量下降,不僅影響了當地社會經濟的可持續發展,也對國家的糧食安全造成了隱患。針對坡耕地水土流失問題,國內外學者進行了一些作物植被的防蝕作用研究[1-2],主要包括:作物植被對降雨的攔截[3-4],再分配作用,冠下降雨對土壤物質的打擊、剝離等作用[5-6],作物對降雨入滲過程的改變等[7]。本文利用玉米、大豆、大豆—玉米間作(以下簡稱“間作”)3種模式,研究不同模式的產流產沙特征,以期為該地區坡耕地作物種類的選擇提供參考。

1材料和方法

1.1 試驗區概況

試驗區選擇位于東北典型黑土帶上的黑龍江省北安市紅星農場,地處小興安嶺南麓向松嫩平原的過渡地帶,為丘陵漫崗地帶,屬中溫帶濕潤大陸性季風氣候。該地區多年平均降水量為553 mm,主要集中在7,8,9月份,占全年降雨量的70%左右,其中暴雨降水量占7—9月份的35%。年平均蒸發量1 100~1 200 mm,不小于10 ℃的有效積溫2 254.5 ℃,無霜期110~115 d。土壤主要以黑土為主,質地黏重,入滲困難。2013年紅星農場總耕地面積2.73×104hm2,其中大豆種植區9 600 hm2,玉米1.64×104hm2。農場土地一半為丘陵漫崗區,土壤侵蝕模數為1 375 t/(km2·a)。

1.2 試驗設計

試驗在紅星農場坡耕地上的徑流小區內進行,按照作物種類及其種植模式不同,設置3個農田植被處理,分別是大豆、玉米和間作,2次重復。各徑流小區縱向平均坡度均為3°,長20 m,寬5 m,其邊界均設置深入地下1 m的隔板;盡量保持各個徑流小區除植被條件以外的其他自然條件基本相同。徑流小區供試作種類為大豆黑河三號,玉米為德美亞1號。間作小區中央3壟植玉米,余4壟植大豆。

1.3 測定項目和方法

(1) 降雨量及其過程。采用美國ONSET公司HOBO自記雨量計自動記錄。

(2) 地表徑流及其過程。采用河北飛夢科技有限公司的FL-JY磁感記錄儀徑流自記系統自動記錄。

(3) 降雨產沙量及其過程:不同措施的降雨產沙量及其產沙過程與徑流過程同步人工觀測,在開始產流后,每5 min取一翻斗沙樣,將沙樣靜置24 h,漂去上層清水,余下的用濾紙濾除泥沙,烘干6 h稱重。

(4) 葉面積系數。不同生育期選取有代表性的大豆和玉米植株,分別測定每個葉片的長、寬(量取葉片的最長、最寬部位),用下面公式求得單株葉面積:

式中:L——葉長; B——葉寬; K——校正系數。通過求積儀實測面積,再與量取的葉面積相比求得。

(5) 植被覆蓋度。數碼相機采集圖像(大豆小區自上而下以黑土地為背景拍攝,玉米小區自下而上以藍天為背景拍攝)后,用圖像分析法測定各小區的植被覆蓋度。

2結果與分析

2.1 一次降雨條件下不同農田植被的地表徑流特征

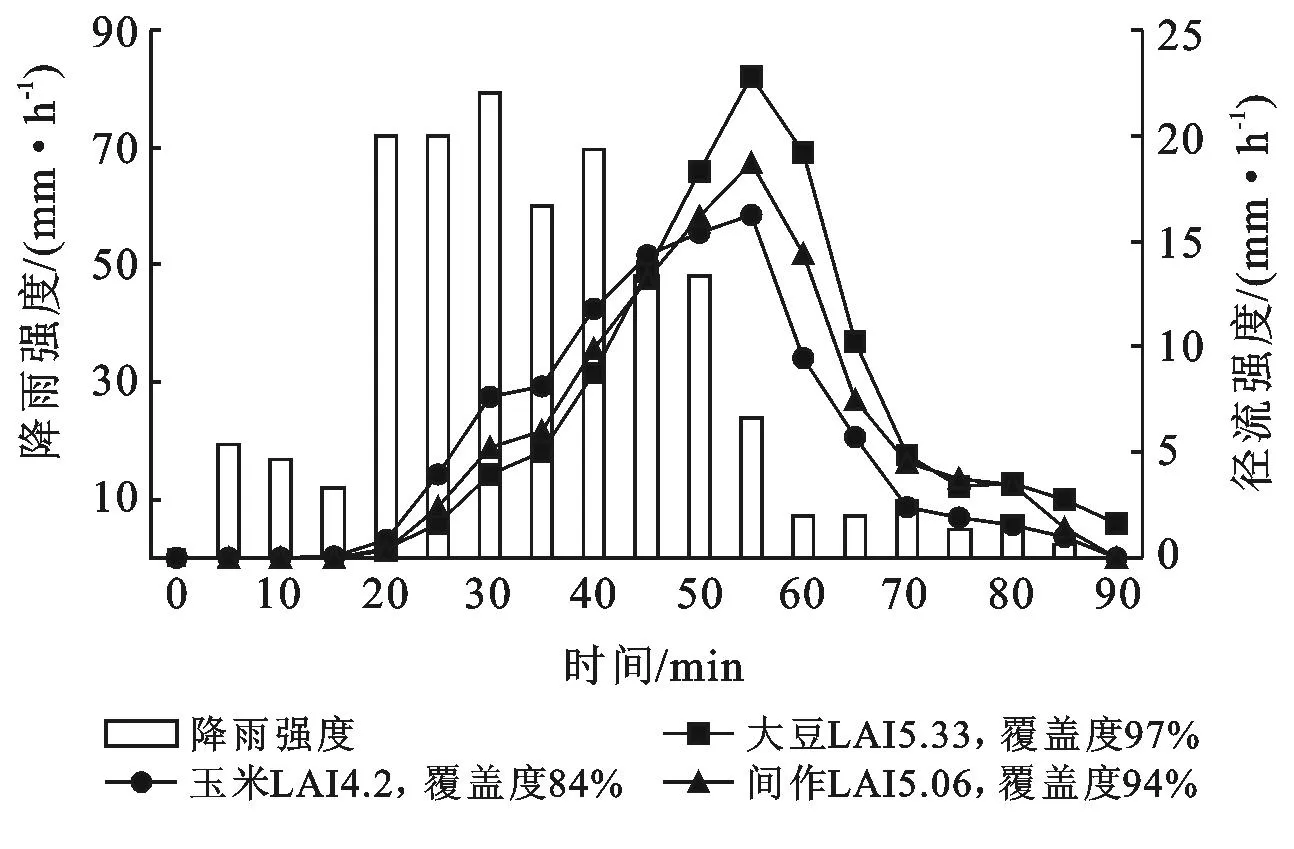

選取1次典型天然降雨進行分析(2010730),其降雨量為45mm,降雨歷時85min,最大降雨強度79.2mm/h,不同作物的地表徑流過程如圖1所示。

圖1 2013年7月30日不同小區的地表徑流過程

從2013年7月30日降雨徑流過程可以看出,大豆和玉米以及間作對徑流調節作用有較大差異。在降雨初期的前15min,各小區并未產生明顯徑流;在之后15min的中等強度降雨中,降雨已經逐步浸潤表層,土壤表層入滲率減少;在20min時隨著雨強陡增,地面開始形成明顯的徑流。其中在15~45min之間大豆小區產生的徑流明顯小于玉米小區,大豆冠層低矮,枝葉茂密。擁有相對較高的葉面積指數、枝干數量。并且大豆復雜的植株形態有著較高的冠層截留[4,8],將部分降雨截留在了冠層中。而該年生育期的大風天氣和雨滴動能使部分大豆倒伏,枝葉壓低一定程度上阻擋減緩了徑流的產生。在35min后由于較高的降雨強度,大豆相對軟弱的枝葉無法承受雨滴動能以及風壓,植被覆蓋率暫時降低,大豆枝葉相比玉米較為軟弱,相比玉米寬大的葉片,高強度降雨中大豆葉片對降雨阻擋作用較弱,大豆小區徑流增加較快[9],而玉米小區徑流增加速度相對較小。在較高降雨強度下,玉米調節徑流的效果明顯強于大豆。大豆小區葉面積指數(LAI)為5.33,植被覆蓋率97%(由于部分植株倒伏,并未達到100%),均大于玉米小區的4.2,植被覆蓋率84%。雖然玉米的葉面積指數和覆蓋率略低與大豆,但是玉米強韌的枝葉可以有效的抵御降雨,極大的減少高動能的冠下穿透雨。較大的莖桿流也可以使徑流趨于穩定,有效的增加入滲[10],減少徑流。

與大豆相比,玉米控制徑流的效果較好,減少徑流最高可達17.72%。玉米和大豆小區產流時間基本相同,玉米小區徑流變化過程較平坦,大豆小區在產流后隨著降雨強度增加,徑流強度變化較大。降雨初期大豆復雜的冠層空間結構阻礙了徑流的形成,隨著雨強增大,冠層結構對攔蓄減緩徑流的形成控制作用減弱,大豆倒伏的枝條和枯葉不能繼續起到有效的攔蓄作用。大豆和玉米對降雨的轉化分配差異性開始體現,大豆傾向于將攔截的降雨集中于冠層邊緣,而處于生長旺盛期的玉米則傾向于將雨水集中在葉下區[5],且玉米的莖桿流占很大比例。這樣的差異性導致了玉米對于降雨的分配相對大豆更加均勻,徑流的形成過程得以減緩。該次降雨大豆、玉米、間作小區徑流量為10,8.37和8.9mm。間作小區在徑流量和產流特性上介于兩者之間。15~45min間作、玉米小區產流相比大豆小區產流增加11.29%,40.31%,在降雨前期和大豆小區產流特征較相似。45min后間作、玉米小區相比大豆小區產流分別減少38.15%和19.22%,高強度降雨條件下其產流特征和間作小區相似度較高。

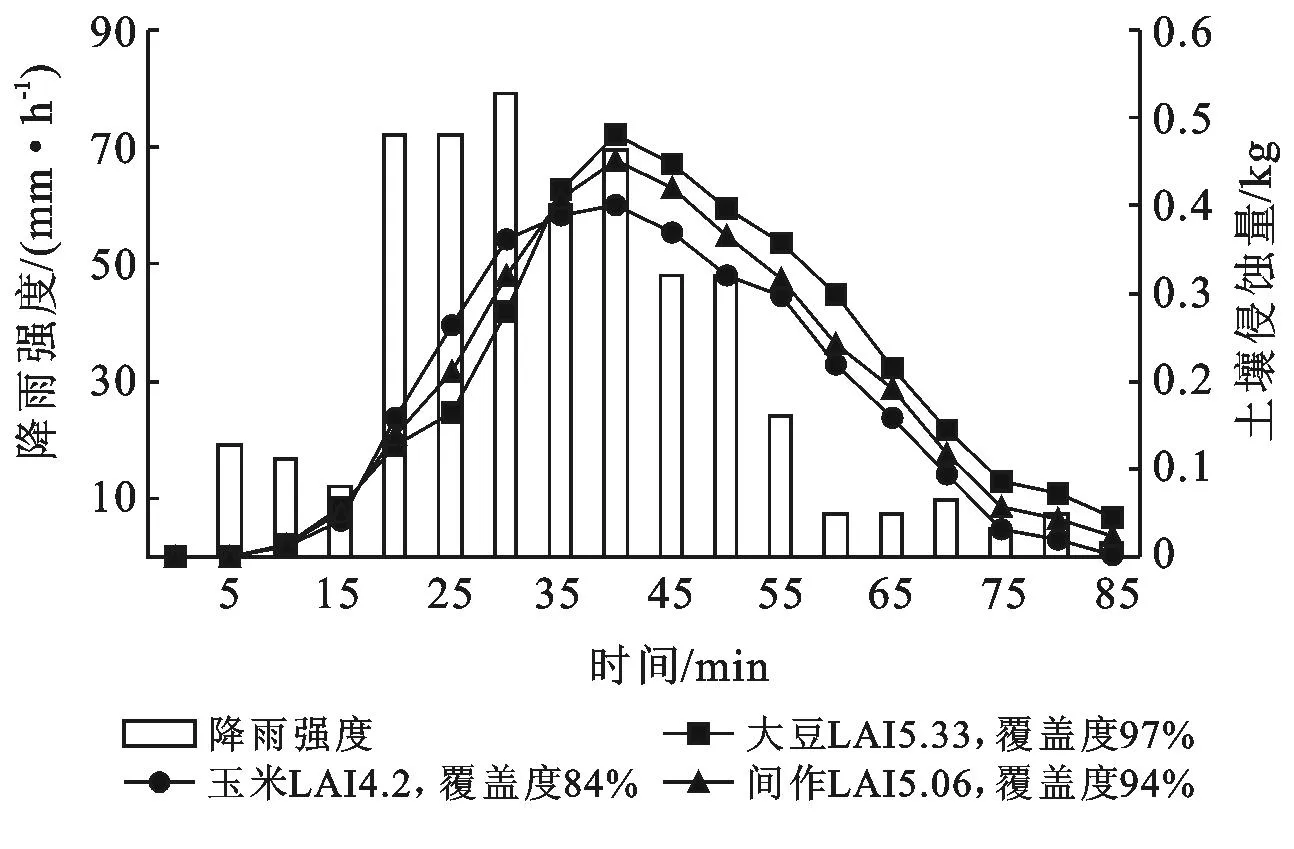

2.2兩次降雨條件下不同農田植被對土壤侵蝕量的影響

從圖2可看出,產沙過程隨徑流過程的變化表現比較相似的波動變化趨勢,但產沙過程隨降雨強度的變化更為明顯,產沙量峰值與降雨強度峰值較為接近。玉米小區的土壤侵蝕量平均為3.13 kg,大豆小區的平均土壤侵蝕量為3.62 kg,間作小區為3.42 kg。不同作物及種植模式對土壤侵蝕的控制作用按大小排序,依次為:玉米>間作>大豆,與徑流分析結果相同。

圖2 2013年7月30日降雨不同作物的侵蝕產沙過程

與大豆相比,在降雨早期,玉米和大豆的產沙量并沒有和產流量一樣有著明顯的差距。玉米葉片向斜上方伸展且成凹形,其葉面積較大,所以玉米在降雨的分配上,莖桿流起主導作用,莖桿流消耗了大量的雨滴動能。雖然莖桿流也對土壤有著一定的侵蝕作用,但是相對于其他方式,其侵蝕能力可以忽略不計[11]。在降雨中后期,玉米小區產沙量和徑流量一樣均小于大豆小區。雖然大豆冠層稠密,冠層垂直投影結構復雜,對降雨有多次的攔截消能機會[8],但相對于玉米高大的冠層高度,從冠層落下的雨滴動能相對玉米較小。然而由于玉米巨大的莖桿流,玉米對土壤侵蝕的控制作用仍強于大豆。間作模式產沙量和產流量表現一致,占大豆的94%,介于兩者之間。

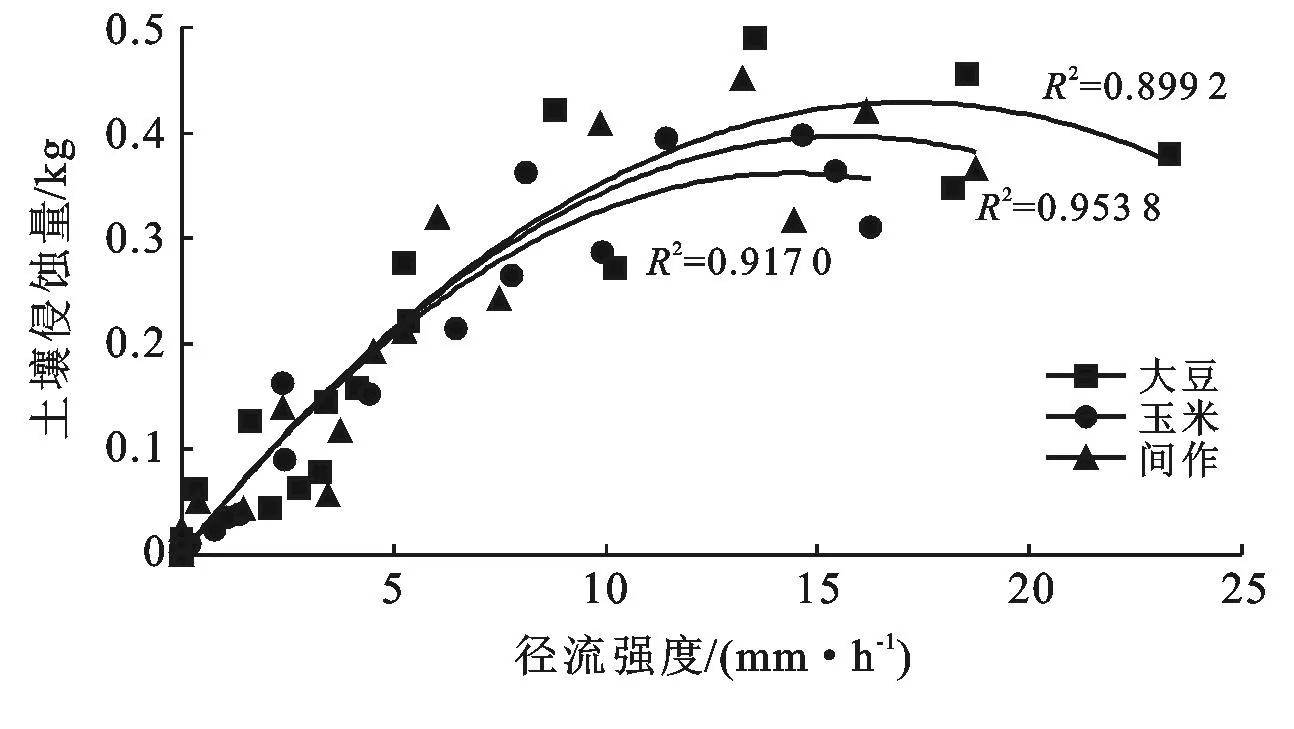

2.3次降雨條件下不同農田植被的徑流強度和產沙強度的關系

徑流強度和產沙強度大致成二次拋物線關系,如圖3在低強度降雨中,大豆、玉米、間作小區產流和產沙關系波動并不強烈,高強度降雨中,徑流強度達到10 mm以上時,產沙強度開始出現明顯波動,從相關系數可以看出,玉米小區徑流強度與土壤侵蝕量相關系數:R2=0.953 8,產沙和徑流關系最為穩定,間作次之,大豆較差。大豆在高強度降雨中抗蝕能力衰減嚴重。原因在上文有所描述,這里不再贅述。

圖3 次降雨徑流強度與產沙強度的關系

2.4 不同農田植被的年降雨徑流及土壤侵蝕特征

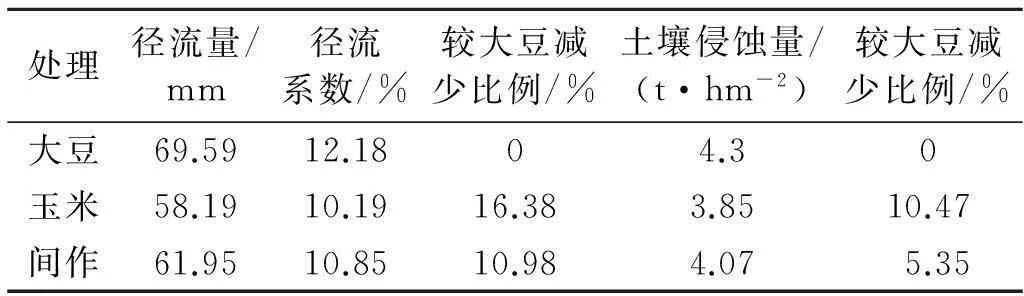

2.4.1年徑流量及土壤侵蝕量2013年試驗區降雨量較大,僅生育期內降雨就達到570.8 mm,但次降雨除7月30日降雨強度較大外均較小,土壤長期處于水分充沛狀態。不同作物對年徑流量的影響因種類而異。大豆、玉米、間作小區年徑流深及土壤侵蝕量見表1。

可見,大豆小區的攔蓄效果最弱,其次為間作,徑流深和土壤侵蝕量分別占大豆小區的89.02%和94.65%,玉米小區最佳,徑流量和土壤侵蝕量為大豆小區的83.61%和89.53%。不同作物對土壤侵蝕的控制作用按大小排序依次為:玉米、間作、大豆。與對徑流的分析相似。全年大多數降雨強度不高,玉米與間作對土壤侵蝕的控制作用差異不明顯,說明玉米和大豆的間作模式對兩種作物的特性形成了良好的互補。

表1 3種處理下小區的年徑流及土壤侵蝕量

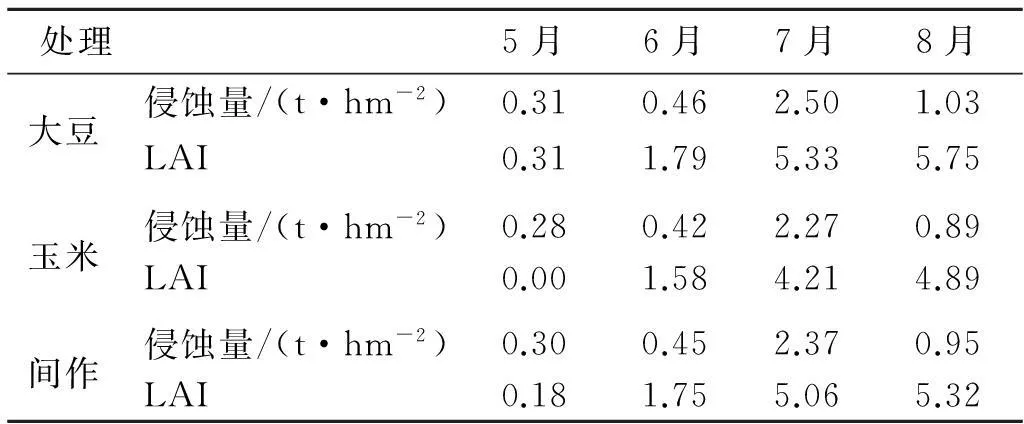

2.4.2土壤侵蝕量的年內分布2013年全年降雨量主要集中在5—8月份,其降雨量分別為41.2,80.6,218.3和182.5 mm。表2為不同處理5—8月份的土壤侵蝕量。與大豆小區相比,玉米小區土壤侵蝕量稍小。間作小區和大豆小區的土壤侵蝕量相比并沒有明顯差別。這是由于在生育期早期,大豆冠層結構發育簡單,玉米沒有出苗,葉面積系數較低,植被對土壤侵蝕量的影響力有限。6月份降雨量相比5月份明顯提高,降雨侵蝕力也有所增加,隨著作物冠層發育和葉面積指數的增加,雖然6月份降雨量有所提高,但是土壤侵蝕量沒有明顯提高。在控制侵蝕方面,玉米對于大豆優勢有所發揮,而間作模式相較其他兩者的差異性并不顯著。7月份降雨量達到最大值,各小區的土壤侵蝕量也相應明顯增加,達到最大值。7月份降雨侵蝕力相比降雨量提高更加顯著,而植被發育程度也趨于成熟,葉面積系數劇增。在該年度高強度大風天氣中,大豆小區部分植株出現倒伏、損傷,玉米小區植株有所損傷。間作小區由于玉米高大粗壯莖葉對大豆起到了保護作用,降低了風壓和高動能降雨對大豆冠層的沖擊,大豆整體完好,倒伏不明顯,植被冠層發育受影響不大。玉米小區和間作小區的土壤侵蝕量分別為大豆小區的90%和94%,間作模體現了較好抗侵蝕能力。8月份相比7月份徑流及徑流含沙量較少。

表2 3種處理下各小區5-8月土壤侵蝕量及葉面積指數

3結論與討論

(1) 種農田植被對坡耕地降雨產流、產沙控制效果不同,總體上玉米對降雨產流、產沙控制效果最好,間作次之,大豆位居最后。

在降雨初期玉米和間作的產流略高于大豆,大豆較高的冠層截留和倒伏的枝葉部分減緩了產流,但隨著雨強的增加,產流增幅更加明顯。在降雨中后期大豆小區產流完全超過了玉米和間作。得益于較大莖桿流,玉米在控制產流中有良好的表現;從產流產沙量看,大豆小區的年產流量和產沙量分別平均69.59 mm和4.3 t/hm2。玉米小區平均的年產流量和產沙量占大豆小區平均的83.61%和89.53%,間作徑流深和產沙量分別占大豆小區的89.02%和94.65%。可見玉米和間作比大豆更能有效的減流減沙,雖然玉米的葉面積指數低于同期大豆,但是玉米的葉片大小、結構、傾角[8]等更能有效的將降雨轉化為莖桿流,減少土壤侵蝕量。

間作小區中玉米對大豆有一定的物理保護作用,在大風極端天氣條件下能有效減少大豆倒伏,減少降雨對地面的直接沖擊,對控制產流產沙起積極的作用。

(2) 3種農田植被對坡耕地降雨產流、產沙的調控能力因作物生育階段的不同而不同。

作物苗期對產流量和產沙量控制能力較弱。隨著作物生長,作物對坡面產流、產沙的控制力也隨之增強,不同作物控制力的差距也開始體現。作物生長的旺盛期,對坡面產流產沙的控制作用最強,成為控制坡面產流產沙的主要階段。

以上結論是根據2013年實際情況得出的,而天然降雨具有一定的隨機性和不確定性,且研究時間較短。故尚需進一步開展不同年型的試驗研究。

[參考文獻]

[1]盧喜平,史東梅,呂剛,等.紫色土坡地果草種植模式的水土流失特征研究[J].水土保持學報,2005,19(2):21-25.

[2]陳偉,魏永霞,王存國,等.不同水土保持技術模式的坡耕地產流、產沙特征[J].水土保持學報,2011,25(6):27-30.

[3]佘冬立,劉營營,邵明安.黃土坡面不同植被冠層降雨截留模型模擬效果及適用性評價[J].農業工程學報,2012,28(16):115-119.

[4]Komatsu H, Shinohara Y, Kume T, et al. Relationship between annual rainfall and interception ratio for forests across Japan[J]. Forest Ecology and Management, 2008,256(5):1189-1197.

[5]馬波,馬璠,吳秋菊,等.玉米冠下濺蝕效應及空間分布特征[J].農業工程學報.2012,28(20):135-141.

[6]Armstrong C L, Mitchell J K. Transformations of rainfall by plant canopy[J]. Transactions of the ASAE, 1987,30(3):688-696.

[7]陳洪松,邵明安,張興昌,等.野外模擬降雨條件下坡面降雨入滲、產流試驗研究[J].水土保持學報,2005,19(2):5-8.

[8]馬璠.作物植被對坡耕地土壤侵蝕的影響研究[D].陜西 楊凌:西北農林大學,2009.

[9]馬波,吳發啟,馬璠.種植大豆地表土壤濺蝕效應及其空間分布特征[J].土壤學報,2013,50(1):50-57.

[10]劉秉正,劉世海,鄭隨定.作物植被的保土作用及作用系數[J].水土保持研究,1999,6(2):32-36.

[11]Quinn N W, Laflen J M. Characteristics of raindrop throughfall under corn canopy[J]. Transactions of the ASAE. 1983,26(5):1445-1450.

Characteristics of Runoff and Sediment Yield in Sloping Farmland of Black Soil Region Under Different Farmland Vegetation

WU Xian1, WEI Yongxia1,2, WANG Min1,2, WANG Long1

(1.CollegeofWaterandCivilEngineering,NortheastAgricultureUniversity,Harbin,Heilongjang150030,China;

2.KeyLaboratoryofWater-savingAgricultureofHeilongjiangProvince,Harbin,Heilongjiang150030,China)

Abstract:[Objective] In order to provide references for the selection of suitible crops for black soil areas, to analyze the rill erosion characteristics of different cropland.[Methods] The study of surface runoff and soil erosion characteristics under three different cropland planting of corn, soybean and soybean-corn belt cropping, was carried out in the runoff plot of Hongxing State Farm in Heilongjiang Province located in the northeast typical black soil belt in 2013. [Results] For the performances of runoff retaining and sediment yield control, corn performed the best, while the intercropping of soybean-corn followed it, and soybean took the last. Compared to soybean, the surface runoff decreased 15.8% and 10.7% under the cultivation modes of corn and intercropping of soybean-corn; in corresponding to the soil loss, decreased 10.47% and 5.35%, respectively. [Conclusion] The control of surface runoff and soil loss between corn and soybean-corn belt cropping was not significant under the relatively low-intensity rainfall conditions. Whereas the control of surface runoff and soil loss under soybean-corn belt cropping was much better than that under soybean in the high-intensity rainfall condition.

Keywords:natural rainfall; black soil area; sloping farmland; leaf area index; farmland vegetation; runoff yield; sediment yield

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2015)03-0101-04

中圖分類號:S157.2

通信作者:魏永霞(1961—),女(漢族),黑龍江省海倫縣人,博士,教授,博士生導師,主要從事農業節水和水土保持理論與技術研究。E-mail: wyx0915@163.com。

收稿日期:2014-03-27修回日期:2014-04-22

資助項目:國家科技支撐計劃項目(2014BAD12B01); 東北農業大學博士基金項目(2010RCB65)

第一作者:吳限(1989—),男(漢族),黑龍江省齊齊哈爾市人,碩士研究生,研究方向為農業節水理論與技術。E-mail:wx527748@gmail.com。