高考力學實驗題探源及啟示

?

·名師論壇·

高考力學實驗題探源及啟示

任才生

(江蘇省宜興市丁蜀高級中學,江蘇宜興214221)

名師簡介:任才生,江蘇省物理特級教師,江蘇省基礎教育課程改革先進個人,長期擔任高三物理教學工作,曾主持省教育科學規劃課題《高中課堂主體互動式訓練的策略研究》等,在核心期刊上發表多篇論文.

通覽2015年全國高考14份試卷的力學實驗題部分,發現該部分試題依然秉持著“依綱扣本、穩中有新、橫向拓展、縱向挖掘、考查能力”的特點,熟悉的實驗題“面孔”能調節學生緊張的應考情緒,有利于學生正確解決問題.縱橫拓展,既體現了對學生基本實驗素養的考查,又注重了對能力的考查.另一方面,細品這些試題,不難發現,有一部分力學實驗題就是來自我們的身邊,它們或是課本圖片的延伸,或是典型習題的改造,或是基礎實驗的再認識.探究這些實驗題的命題源頭,對我們高中物理實驗教學和高三實驗復習,尤其是充分發掘和有效運用教學資源有非常現實的指導意義.

1源于教材圖片

圖1

(2) 將最長的反應時間0.4s代入上式中可得x=80cm;

(3) 由于直尺下落時做自由落體運動,是一個勻加速運動,則等時間內位移不等.

探源及啟示:本題源自于人教版必修1的“自由落體”一節中的“做一做”欄目.試題在原有的“測反應時間”的基礎上,糅合了“臨界問題”和“勻變速運動中等時間內的位移關系”等問題,是對原有問題和操作的進一步拓展和延伸.同時該題對中學的物理教學也具有較好的引導作用,引導教師和學生要重視體驗,在體驗中,感受物理其實就在我們身邊,從而喚起學生對物理學習的熱情;在體驗中,形成思維和情感的碰撞[1],進而感悟知識與方法,通過類比、遷移而逐步形成良性的認知.教材是我們教學中最主要也是最重要的教學資源,我們應當認真研讀,充分發掘,合理運用及拓展.

2源于課本基礎實驗

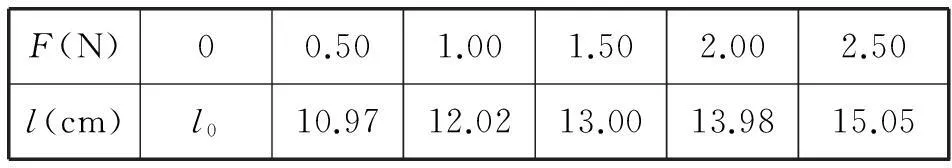

例2(2015年高考山東卷):某同學通過下述實驗驗證力的平行四邊形定則.實驗步驟:① 將彈簧秤固定在貼有白紙的豎直木板上,使其軸線沿豎直方向.② 如圖2甲所示,將環形橡皮筋一端掛在彈簧秤的秤鉤上,另一端用圓珠筆尖豎直向下拉,直到彈簧秤示數為某一設定值時,將橡皮筋兩端的位置記為O1、O2,記錄彈簧秤的示數F,測量并記錄O1、O2間的距離(即橡皮筋的長度l).每次將彈簧秤示數改變0.50N,測出所對應的l,部分數據如下表所示.③ 找出②中F=2.50N時橡皮筋兩端的位置,重新記為O、O′,橡皮筋的拉力記為FOO′.④ 在秤鉤上涂抹少許潤滑油,將橡皮筋搭在秤鉤上,如圖2乙所示.用兩圓珠筆尖成適當角度同時拉橡皮筋的兩端,使秤鉤的下端達到O點,將兩筆尖的位置標記為A、B,橡皮筋OA段的拉力記為FOA,OB段的拉力記為FOB.

圖2

F(N)00.501.001.502.002.50l(cm)l010.9712.0213.0013.9815.05

完成下列作圖和填空:(1) 利用上表中數據在給出的坐標紙上(見答題卡)畫出F-l圖線,根據圖線求得l0=_______cm.(2) 測得OA=6.00cm,OB=7.60cm,則FOA的大小為_______N.(3) 根據給出的標度,在答題卡上作出FOA和FOB的合力F′的圖示.(4) 通過比較F′與________的大小和方向,即可得出實驗結論.

解析:(1) 作出F-l圖像(如圖3),可得圖線的橫截距l0=10.00cm;

圖3

(2) 由所作圖線可得橡皮筋的勁度系數為k=50N/m,當OA=6.00cm和OB=7.60cm時,考慮橡皮筋原長為10.00cm,則橡皮筋實際伸長量為3.6cm,則F=1.8N;

目前,高校在資產管理、財務管理、人事管理、科研管理、教務管理以及日常辦公等領域都在逐漸推進校園信息化進程。但是由于高校的直線職能式組織結構,信息能夠迅速自上而下從管理層傳遞到教職員工,而教職工的基層民意卻很難反映到管理層,導致信息溝通存在障礙。加之各部門內部的工作管理系統不能完全做到對接或實時共享,橫向信息溝通渠道也存在障礙。

(3) 由于兩支圓珠筆同時拉橡皮筋的兩端,且秤鉤上涂抹少許潤滑油,故可認為橡皮筋兩端拉力相等,選擇合適標度作圖(如圖4);

圖4

(4) 通過比較F′和FO O′的大小和方向,可得出實驗結論.

探源及啟示:以新穎器材完成學生熟悉的實驗、以常見裝置或儀器設置情景,橫向拓展,進一步開發該裝置的實驗功能,是目前高考卷在實驗題部分的兩大命題趨勢.例2就是前者的代表.本題涉及的“驗證力的平行四邊形定則”是力學中的一個常規實驗,在各類模擬卷和教輔資料中較為常見,但這些資料針對本實驗而設計的試題往往局限于書本實驗的范疇內,少有突破.2015年山東高考物理卷的命制專家匠心獨具,在傳統的實驗設計中,穿插了新思路,利用學生手中的圓珠筆替代了多個彈簧,器材有了變化,實驗步驟有了變化,但不變的是實驗的原理.實驗原理是實驗的靈魂,也是實驗的“綱”,實驗步驟、數據處理和誤差分析既是重要的實驗技能,又蘊含理論問題[2].本題這樣的設計,既要求考生對原有實驗的原理、步驟、操作等有足夠的理解,又考查了學生審題能力、提煉歸納要點、類比和遷移等能力.同時,本題在一定程度上也能引導中學實驗教學走出“重復、低效做實驗題”的現狀,轉向“重視實驗分析、理解和應用能力”等方向發展.

3源于真實的實驗現場

例3(2015年高考福建卷):如圖5所示,是某同學做“探究彈力和彈簧伸長量的關系”的實驗.

圖5

(1) 圖5甲是不掛鉤碼時彈簧下端指針所指的標尺刻度,其示數為7.73cm,圖5乙是在彈簧下端懸掛鉤碼后指針所指的標尺刻度,此時彈簧的伸長量Δl為________cm;

(2)本實驗通過在彈簧下端懸掛鉤碼的方法來改變彈簧的彈力,關于此操作,下列選項中規范的做法是________;(填選項前的字母)

A. 逐一增掛鉤碼,記下每增加一只鉤碼后指針所指的標尺刻度和對應的鉤碼總重.

B. 隨意增減鉤碼,記下增減鉤碼后指針所指的標尺刻度和對應的鉤碼總重.

(3) 圖5丙是該同學描繪的彈簧的伸長量Δl與彈力F的關系圖線,圖線的AB段明顯偏離直線OA,造成這種現象的主要原因是________.

解析:(1) 根據甲、乙兩圖可知彈簧伸長量為6.93cm;

(2) 隨意增減鉤碼,會導致數據變化大,不利于作圖,同時也可能超出彈簧的彈性形變范圍;

(3) 造成“圖線的AB段明顯偏離直線OA”的主要原因是鉤碼重力太大,已超出彈簧的彈性形變范圍.

探源及啟示:今年各地高考中涉及“探究彈力和彈簧伸長量的關系”實驗的省份有福建省和四川省.兩題相比較,福建卷上的這道實驗題(即例3)更具有將實驗進行“到底”的味道.本題不僅考查了該類試題中常見的讀數、規范操作等問題,還涉及了“彈簧超出彈性形變范圍的情況”,是對本實驗的進一步深度挖掘.該現象在學生實際實驗操作中常有出現,體現了命題者尊重實驗事實、重視學生實驗中出現的問題等,更體現了命題者針對目前中學實驗教學的現狀所作出的努力,即意圖引導中學實驗教學走出“紙上談兵”的現狀,“真正走進實驗室,做真實驗”的目的.類似的,今年浙江卷的力學實驗題,再次出現了“給出儀器圖片讓學生選擇”的試題,其目的也是希望引導學生走入實驗室.上面一例與本題明顯提醒我們:在高中物理教學中,應重視教材設計的實驗,讓學生真正走進實驗室,有實驗的真經歷、真體驗,積累實驗經驗,千萬不要在黑板上、白紙上“寫”實驗.

4源于典型習題模型

例4(2015高考新課標Ⅰ卷):如圖6所示,某物理小組的同學設計了一個粗測玩具小車通過凹形橋最低點的速度的實驗,所用器材有:玩具小車、壓力式托盤秤、凹形橋模擬器(圓弧部分的半徑為R=0.20m).完成下列填空:(1) 將凹形橋模擬器靜置于托盤秤上,如圖(a)所示,托盤秤的示數為1.00kg;

圖6

(2) 將玩具小車放置在凹形橋模擬器最低點時,托盤秤示數如圖(b)所示,該示數為________kg.

(3) 將小車從凹形橋模擬器某一位置釋放,小車經過最低點后滑向另一側,此過程中托盤秤的最大示數為m,多次從同一位置釋放小車,記錄各次的m值如下表所示.

序號12345m(kg)1.801.751.851.751.90

(4)根據以上數據,可求出小車經過凹形橋最低點時對橋的壓力為是________N,玩具小車通過最低點時的速度大小為________m/s,重力加速度大小取9.80m/s2,計算結果保留2位有效數字.

探源及啟示:本題源自于圓周運動中的傳統模型——凹凸橋問題,同時還融合了“儀器讀數”和“實驗誤差的分析與處理”等實驗過程中的常見問題和處理方法.該試題的命制,意圖引導中學教學跳出題海、摒棄偏難怪,回歸“基本模型”和“基本方法”;試題的恰當變形,意圖引導中學教學更應注重學生能力的培養.

參考文獻:

[1] 沈金林.體驗學習在認知建構中的作用及其實施策略[J].物理教師,2007,(10):6-8.

[2] 張廣.試論高中物理學生實驗能力的培養[J].物理教師,1997,(2):1-4.