悖牛川徑流年內分配變化規律研究

熊新芝, 郭巧玲, 孫 斌

(1.河南理工大學 資源環境學院, 河南 焦作 454003; 2.神華神東石圪臺煤礦, 陜西 神木 719300)

悖牛川徑流年內分配變化規律研究

熊新芝1, 郭巧玲1, 孫 斌2

(1.河南理工大學 資源環境學院, 河南 焦作 454003; 2.神華神東石圪臺煤礦, 陜西 神木 719300)

摘要:[目的] 分析悖牛川徑流年內分配變化特征,為流域水資源規劃、管理和開發利用提供科學依據。[方法] 根據悖牛川控制性水文站—新廟站1966—2010年實測月徑流資料,分析年內分配不均勻系數、完全調節系數、集中度(期)等特性。并采用累積濾波器和Mann—Kendall秩相關法診斷各月徑流量的變化趨勢。 [結果] (1) 總體上,悖牛川徑流年內分配呈雙峰型分布,其峰值分別出現在3和8月。徑流年內分配很不均勻,8月份徑流量達到最大值,占年徑流量的37.63%;1月份降到最低值,僅占到年徑流量的0.65%; (2) 20世紀60—70年代的不均勻性和集中程度最大,80年代最小。最大徑流出現在7月中下旬到8月上中旬,相對比較集中; (3) 對于1966—2010年系列,各月徑流量都處于顯著減小的趨勢。 [結論] 受氣候和人類活動的影響,悖牛川月徑流量年內分布不均且均呈現減少趨勢。

關鍵詞:徑流; 年內分配; 不均勻性; 集中度(期); 悖牛川

河川徑流年內分配是水文水資源學研究的重要內容之一,它與河川徑流的補給來源、流域的自然地理要素、幾何特征以及人類活動等有著密切聯系,是國民經濟各用水部門必不可少的基礎數據[1-2]。近年來隨著全球氣候和人類活動的影響,各流域的河川徑流量都出現了不同程度的增大或減小趨勢,同時以河川徑流為載體的社會、經濟和環境發展指標隨著徑流的時空分布變化也發生動態改變[3]。悖牛川是窟野河一級支流,隨著工農業發展和生活用水增加,特別是流域煤炭資源的大量開采,導致河流徑流量不斷減少,徑流年內分配發生很大變化,水資源供需矛盾加劇,生態環境日益惡化。目前,關于悖牛川的研究成果并不多見,僅有王瑋等[4]對悖牛川河谷區地下水滲流井開采方式及新增允許開采量的研究,張國忠等[5]對悖牛川煤化工基地供水水源地儲存量進行計算分析;趙奎銀等[6]對單管旋噴樁技術在悖牛川與烏蘭木倫河交匯口路基坡角擋護工程中應用進行了介紹。悖牛川徑流年內分配的研究文獻鮮見報道。本文利用相關水文氣象數據,深入分析悖牛川徑流年內分配特征變化規律,以期為流域水資源規劃、管理和開發利用提供科學依據。

1研究區概況

悖牛川是神木縣窟野河左岸的一級支流,為黃河二級支流,發源于內蒙古自治區鄂爾多斯神山溝,在神木縣店塔注入窟野河,流域面積2 274 km2,河道全長109 km,河道比降3.16‰,主要流經地形破碎的黃土丘陵區。屬中溫帶干旱、半干旱大陸性季風氣候,春季干旱少雨、夏季炎熱多有暴雨、秋季降霜早凍、冬季寒冷少雪。多年平均氣溫7.9 ℃,降水量425.1 mm,年徑流量1.15×109m3,河川徑流主要由冰雪消融和降水補給。地貌按成因劃分為侵蝕剝蝕地形和侵蝕堆積河谷2類[7-8]。新廟水文站是悖牛川匯入窟野河的把口水文站,本研究采用新廟水文站1966—2010年的實測月徑流資料進行分析。數據來源于水文站的實際觀測值。

2材料與方法

2.1 數據資料

所用數據來源于悖牛川新廟水文站1966—2010年逐月實測徑流資料;受資料限制,降水、氣溫和蒸發等逐月氣象數據采用窟野河干流溫家川水文站數據,其中降水、氣溫數據為1966—2010年系列,蒸發數據位1979—2010年系列,以上數據均來源于水文站的實際觀測。

2.2 研究方法

研究徑流年內分配特征的方法較多,通常使用較多的有各月、各季、汛期、非汛期、連續最大3~4個月、連續最小3~4個月徑流量占年徑流的百分比等[9-10]。除此之外,采用年內分配不均勻系數、集中度(期)等指標,從不同角度分析悖牛川流域徑流年內分配的變化規律。并采用累積濾波器法和Mann—Kendall秩相關法對月徑流量變化趨勢進行分析。

2.2.1徑流年內分配特性分析方法(1) 不均勻性。采用徑流年內分配不均勻系數和徑流年內分配完全調節系數2個指標來分析徑流的年內變化[11]。徑流年內分配不均勻系數Cv計算公式為:

(1)

徑流年內分配完全調節系數Cr計算公式為:

(2)

(3)

式中的年內分配完全調節系數Cr與不均勻系數一樣,越大表示年內分配越集中。

(2) 集中度和集中期。集中度和集中期是用逐月徑流量反映年內徑流量集中程度和最大徑流出現時段的重要指標。它是將月徑流量看作向量,月徑流量的大小和所處的月份分別作為向量的長度和方向[12]。從1—12月每月的方位角θi分別為0°,30°,60°,…,360°,并把每個月的徑流分解為x和y兩個方向上的分量,則x和y方向上的向量合成分別為:

(4)

式中:Ri,θ——月徑流量的大小和方向;Rx,Ry——X,Y方向合成向量;R——Rx和Ry的合成總向量。

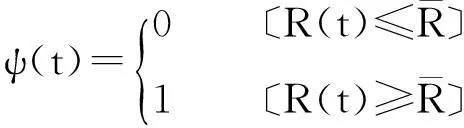

集中度RCD和集中期RCP定義為:

(5)

由公式(5)可以看出,集中度(RCD)反映了集中期徑流量占年總徑流量的比例,集中期(RCP)則近似表示了一年中最大徑流量出現的時間。

2.2.2月徑流量變化趨勢分析方法

(1) 累積濾波器法[13]。采用累積濾波器法反映月徑流量的定性變化趨勢。原理為:

(6)

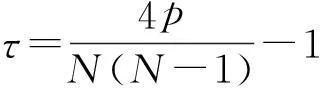

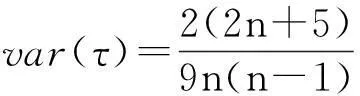

(2) Mann—Kendall秩相關[14]。M—K的秩相關可較好地定量說明月徑流量的變化趨勢,計算公式為:

教務處(部)作為校長和主管教學副校長領導下的主管全校教育教學工作的職能機構,根據實際履行職責范圍、下設科室多少,存在“大教務”和“小教務”之分。從各校教務處(部)實際情況來看,基本屬于“大教務”范疇,涵蓋規劃、招生、培養、教研、教務、實踐、實驗等各方面,致使事務過于繁重、工作強度大,全然忙于“事務性”的應付狀態。

(7)

(8)

(9)

j=1,2,…,i;n——序列長度;Ri——水文時間系列值。

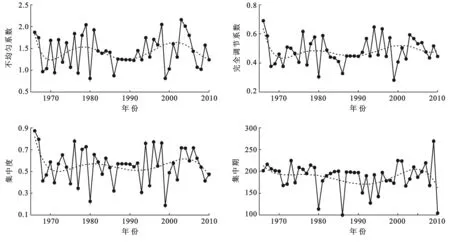

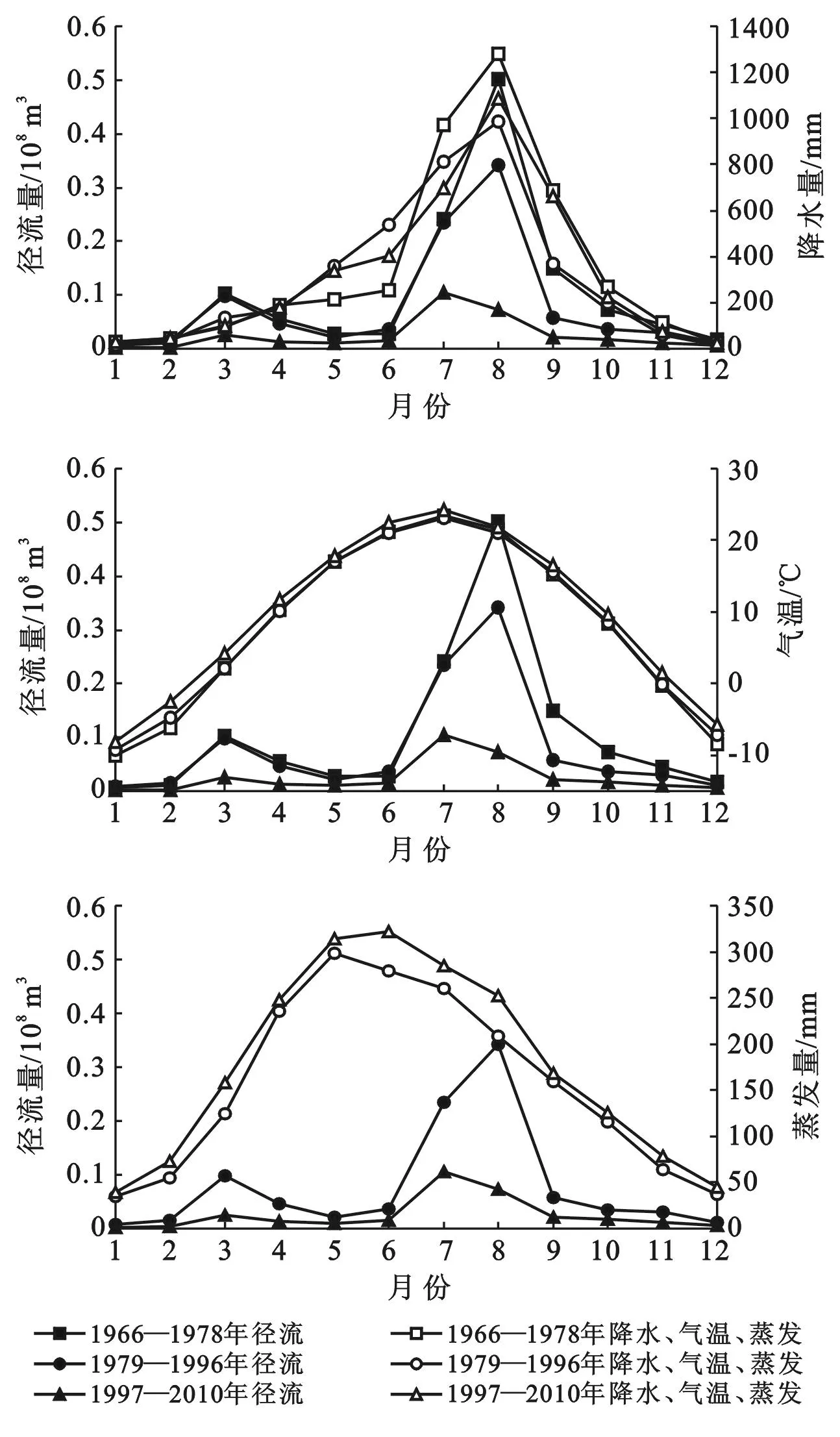

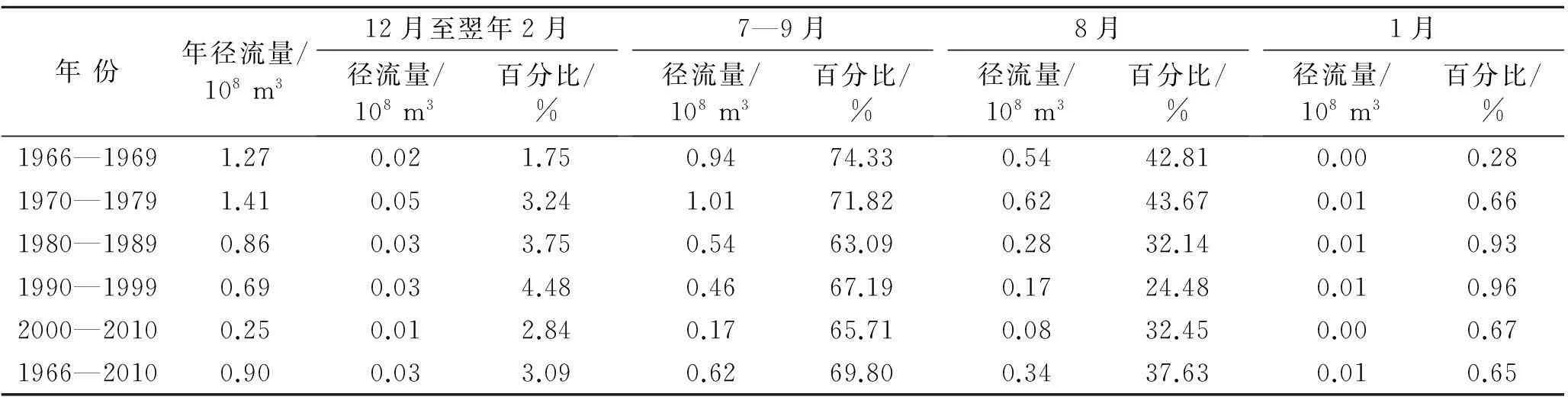

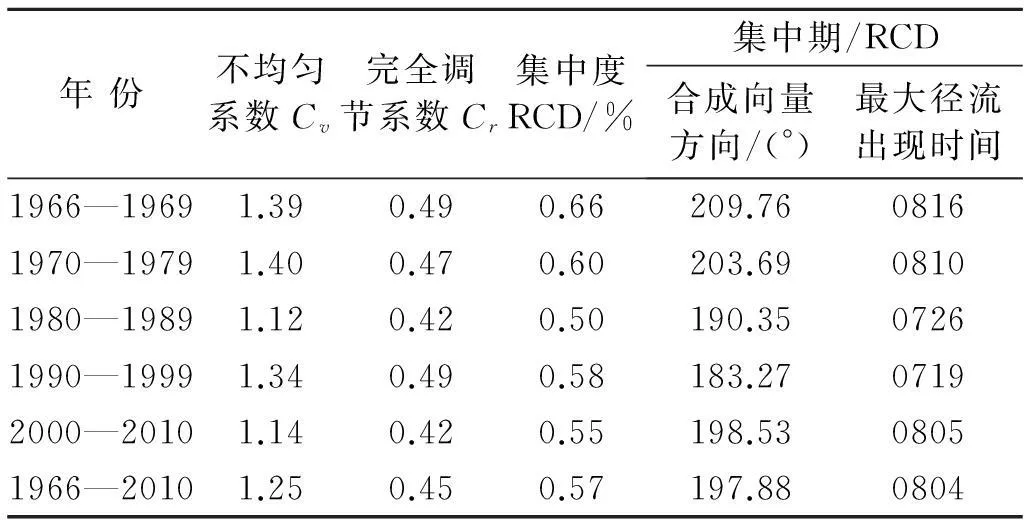

若給定顯著性水平為0.05,當│U│≥U0.05=1.96時,表明該序列趨勢變化顯著,反之,當│U│ 2.2.3徑流年內分配趨勢分析方法采用非線性回歸法[14]擬合徑流年內分配各指標的變化趨勢。非線性回歸法實質上屬于時間序列法,常用對數、多項式、指數和生長曲線等解析模型。回歸技術是根據過去相互影響、相互關聯的因素的資料,由于不確定的函數關系,利用數學方法建立相互關系,擬合成一條確定曲線[15]。 3結果與分析 新廟站不同年代徑流年內分配統計特征詳見表1。在悖牛川流域徑流年內出現的最大月份是8月份,最大月平均徑流量達到年平均徑流量的37.63%。徑流出現的最小月份在1月,其徑流量占到全年的0.65%。最大月平均徑流量是最小月平均徑流量的57.63倍。連續最大3個月徑流量出現在7—9月,占年徑流量的69.80%,連續最小3個月徑流量出現在12月至翌年2月,占年徑流量的3.09%,僅為連續最大3個月徑流量的4.42%。徑流年內分配極不均勻。對比不同時期的徑流年內分配特征,連續最大3個月徑流量占年徑流量的比例呈“減小—增加—減小”趨勢,最大1個月徑流量占年徑流量的比例呈“增加—減小—增加”趨勢;連續最小3個月和最小1個月徑流量占年徑流量的比例呈“增加—減小”趨勢。 總體上新廟站各個年代徑流年內分配均呈明顯的“雙峰型”分布,這主要和該河流受融雪和降水補給的特性有關。月徑流量1—2月處于低值;3月隨著氣溫的上升,上游山區冰雪融化,冰雪融水補給形成明顯春汛,月徑流量增加;4月徑流量逐漸減小;到了7月,隨著汛期降水的增加,月徑流量再次增加,8月達到峰值,9月開始減小直至12月再次到達低值。其中,7—9月的徑流量明顯大于其他月份。對比不同時期各月的徑流量,20世紀60—70年代的各月徑流量較大,80—90年代有一定程度的減小,21世紀初各月的徑流量進一步減少,與前4個時期相比有顯著的差異。 表1 新廟站不同年代徑流年內分配統計特征 新廟站徑流年內分配不均勻系數、完全調節系數、集中度和集中期的計算成果詳見表2。由表2可以看出,新廟站徑流年內分配不均勻系數和年內分配完全調節系數變化規律基本相似,20世紀60,70,90年代的值都大于相應的多年均值,其徑流量年內分配較為不均。20世紀80年代和21世紀初的值均小于相應的多年均值,其徑流量年內分配相對較為均勻。將不同時期年內分配特性的指標值進行對比,可以看出20世紀60—70年代的不均勻性最大,而80年代的不均勻性最小。從徑流年內分配集中度看,也是20世紀60,70,90年代的值大于多年均值,徑流年內分配相對集中;20世紀80年代和21世紀初的值小于多年均值,徑流年內分配相對不集中。20世紀60—70年代集中度最大,而80年代集中度最小。就徑流集中期而言,20世紀各年代,最大徑流出現時間呈提前的趨勢,各年代最大徑流出現時間分別比上年代提前了6,15和5 d,到了21世紀初,最大徑流出現時間有15 d的推遲。20世紀60—70年代和21世紀初徑流集中期出現在8月上中旬,相對多年均值,徑流集中期推遲了1~12 d;20世紀80—90年代徑流集中期主要集中在7月中下旬,徑流集中期比多年均值提前了9~16 d。總體上,在悖牛川流域最大徑流一般出現在7月中下旬到8月上中旬,相對比較集中。 表2 悖牛川河徑流年內分配不均勻性和集中度(期) 受氣候變化和人類活動等多種因素的影響,悖牛川徑流量的年內各月分配發生了一定的改變,新廟站各月徑流量基本上都處于減少趨勢。為了比較深入的分析悖牛川河各月徑流量變化趨勢,繪制新廟站1966—2010年徑流量累積距平線(圖1),進行變點分析,將徑流劃分為水文特征變化相似的時段。由圖可知,變點分別是1979年和1997年。據此,對新廟站1966—1978,1979—1996,1997—2010和1966—2010年4個時段的月徑流量進行Mann—Kendall非參數統計檢測,在0.05顯著性水平下,1966—1978年的月徑流序列U值,除2月的U值超出臨界值,表現為顯著增加趨勢外,其余各月雖有一定的增加或減小,但都未超出臨界值,增加或減小趨勢并不顯著。1979—1996年的月徑流序列U值,超出臨界值的有3—5月和9—11月,且都呈現出顯著減小的趨勢。1997—2010年的月徑流序列U值,超出臨界值的有1—3月、7月和10—12月,仍然都呈現出顯著減小的趨勢。對比不同時段各月的徑流量變化趨勢,可以發現,1和12月的徑流量由第一時段的增加趨勢,變為第2時段的減小趨勢,進一步演變為第三時段的顯著減小趨勢。2月的徑流量由第1時段的顯著增加趨勢,變為第2時段的略微增加趨勢,再轉變為第3時段的顯著減小趨勢。3月的徑流量由第1時段的增加趨勢,變為第2,3時段的顯著減小趨勢。4和5月的徑流量由第1時段的減小趨勢,變為第2時段的顯著減小趨勢,再轉變為第3時段的減小趨勢。6月的徑流量由第1時段的增加趨勢,變為第2,3時段的減小趨勢。7月的徑流量由第1時段的輕微減小趨勢,變為第2時段的略微增加趨勢,再轉變為第3時段的顯著減小趨勢。8月的徑流量在3個時期的徑流趨勢沒有明顯的變化,都處于略微減小趨勢。9月的徑流量由第1時段的輕微增加趨勢,變為第2時段的顯著減小趨勢,再轉變為第3時段的減小趨勢。10月的徑流量由第1時段的減小趨勢,變為第2,3時段的顯著減小趨勢。11月的徑流量由第一時段的輕微增加趨勢,變為第2,3時段的顯著減小趨勢。就整個研究期1966—2010年來看,各月的徑流量都處于顯著減小趨勢。 圖1 新廟站年徑流量累積距平曲線 月份1966—1978年(n=13)U值顯著性1979—1996年(n=18)U值顯著性1997—2010年(n=14)U值顯著性1966—2010年(n=45)U值顯著性11.46不顯著-0.64不顯著-3.45顯著-3.38顯著22.56顯著0.04不顯著-3.89顯著-3.40顯著30.98不顯著-2.84顯著-2.14顯著-5.07顯著4-0.24不顯著-2.08顯著-1.15不顯著-5.05顯著5-0.37不顯著-2.08顯著-1.59不顯著-4.11顯著60.37不顯著-1.33不顯著-1.04不顯著-2.39顯著7-0.37不顯著0.95不顯著-2.57顯著-2.90顯著8-0.37不顯著-0.87不顯著-0.82不顯著-3.83顯著90.73不顯著-2.77顯著-1.59不顯著-5.22顯著10-0.24不顯著-2.01顯著-2.03顯著-5.22顯著110.01不顯著-3.67顯著-3.34顯著-6.40顯著121.34不顯著-0.04不顯著-3.67顯著-3.23顯著 注:n為年序列長度(a)。 徑流年內分配特征各指標的變化過程及其擬合曲線如圖2所示。由圖2可知,1966—2010年新廟站的徑流年內分配不均勻系數、完全調節系數、集中度和集中期的變化過程基本一致,不均勻系數、完全調節系數和集中度的較大值及較小值都處在相同或相近的年份。同時,各指標的變化過程都呈現波狀起伏過程,但變化幅度略有不同。不均勻系數、完全調節系數、集中度的變化幅度較大,集中期的變化幅度較為緩和。 圖2 研究區徑流年內分配特性指標變化 4氣候因素與人類活動對悖牛川徑流年內分配的影響 依據前面變點分析結果,對悖牛川流域不同時期的氣象要素(降水、氣溫和蒸發)與徑流的關系進行分析(圖3)。由圖3可以看出,不同時期降水、氣溫和蒸發的年內分配規律基本一致,而徑流卻產生了明顯的變化。在降水量較大的6—9月,不同時期各項氣象要素基本不變的情況下,徑流量卻從1966—1978年的8.91×107m3減少到1979—1996年的6.32×107m3,進一步減少到1997—2010年的1.99×107m3,分別比上一時期減少2.59×107m3,4.33×107m3,汛期徑流大幅下降。而在徑流量最小的3個月份(1—2月和12月),不同時期的徑流量分別為3.51×107m3,3.55×106m3,1.15×106m3,前兩個時期的徑流量基本一致,而到了1997年以后,徑流量出現大幅下降。說明氣象要素對徑流量的影響越來越弱,而人類活動對流域徑流年內分配的影響逐漸加強。在悖牛川流域,改變徑流的人類活動包括水土保持措施、退耕還林(草)措施、煤炭開采等。20世紀末的大規模煤礦開采對徑流量的影響最為顯著。據統計,悖牛川流域1998年原煤產量7.13×106t,2009年迅速上升到1.78×108t,是1998年的25倍。流域沿岸煤炭資源開采量迅速增加,導致大量導水裂隙的形成,改變流域下墊面條件,對河川徑流產生顯著影響。蔣曉輝等[16]曾提出在1997—2006年,由于煤礦開采導致整個窟野河水資源減少量為2.9×108m3/a,是近年來河川徑流減小及徑流年內分配變化的主要影響因素。 5結 論 (1) 悖牛川徑流年內分配曲線為雙峰型,月徑流量1—2月處于低值,3—4月由于上游冰雪融水補給形成明顯春汛。7月隨著汛期降水增加,徑流量迅速增加,8月達到峰值。9月后開始下降,12月再次到達低值。徑流年內分配很不均勻,最大月徑流量達到年徑流量的37.63%,而最小月徑流量僅占全年的0.65%;連續最大3個月徑流量占年徑流量的69.80%,連續最小3個月徑流量僅為全年的3.09%。 (2) 20世紀60年代至今,徑流年內分配各項指標的變化趨勢基本一致,都呈現出“減小—增加—減小”的趨勢。20世紀60—70年代的不均勻性最大,而80年代的不均勻性最小。就徑流集中期而言,最大徑流一般出現在7月中下旬到8月上中旬,相對比較集中。 圖3 不同時期徑流年內分配與氣象因素年內分配對比 (3) 20世紀60年代以來,悖牛川各月徑流量基本都處于減少趨勢。通過變點分析,將徑流劃分為水文特征變化相似的時段。在0.05顯著性水平下,1966—1978年除2月的徑流量處于顯著增加趨勢外,其余月份的變化趨勢都不顯著。1979—1996年有6個月份的徑流量處于顯著減少的趨勢。到了1997—2010年,徑流量顯著減少的月份增加到7個。對于整個研究期,12個月份的徑流量都處于顯著減小的趨勢。 (4) 徑流年內分配不均勻系數、完全調節系數、集中度和集中期的變化過程基本一致,各指標的變化 過程都呈現波狀起伏過程,但變化幅度略有不同。 (5) 悖牛川流域徑流年內分配特征主要受氣象因素和人類活動2方面的影響,氣候的影響呈減弱趨勢,人類活動的影響與日俱增。盡管分析中氣象要素所用數據為鄰近溫家川水文站觀測數據,由于兩站距離不足10 km,因此,可以反映氣象因素和人類活動對徑流年內分配影響。 [參考文獻] [1]劉德林,劉賢趙,張繼平.大沽夾河流域徑流年內分配特征的量化研究[J].水土保持研究,2006,13(6):107-114. [2]鄭紅星.黃河源區徑流年內分配變化規律研究[J].地理科學進展,2003,22(6):585-590. [3]張鈺,唐穎豐,韓克明,等.洮河流域徑流年內分配變化規律分析[J].干旱區資源與環境,2011,25(9):71-74. [4]王瑋,暢俊斌,王俊杰.滲流井取水方式地下水允許開采量計算[J].水文地質工程地質,2009(1):35-39. [5]張國忠,丁建,張超.補償疏干法在地下水資源評價中的應用[J].內蒙古科技與經濟,2012(16):53-57. [6]趙奎銀,王延中.單管旋噴樁在公路擋護工程中的應用[J].建筑技術,1994,21(5):286-288. [7]劉利峰.神木縣悖牛川堤防工程防洪評價探討[J].陜西水利,2013(5):129-130. [8]王瑋,暢俊斌,王俊杰.滲流井取水方式地下水允許開采量計算[J].水文地質工程地質,2009(1):35-43. [9]陸志華,夏自強,于嵐嵐,等.松花江干流中游段徑流年內分配變化規律[J].河海大學學報:自然科學版,2012,40(1):63-69. [10]燕華云,楊貴林,汪青春.長江源區徑流年內分配時程變化規律分析[J].冰川凍土,2006,28(4):526-529. [11]馮光揚.年內不均勻系數探討[J].資源科學,1994,16(5):67-72. [12]劉賢趙,李嘉竹,宿慶,等.基于集中度與集中期的徑流年內分配研究[J].地理科學,2007,27(6):791-795. [13]楊義,張寶軍,丁貞玉,等.50 a來靖遠縣氣候變化趨勢分析[J].干旱區研究,2007,24(4):532-536. [14]魏鳳英.現代氣候統計診斷與預測技術[M].北京:氣象出版社,2007:55-56. [15]王曉玲,孫月峰,梅傳書,等.區域工業用水量非線性預測模型的優選[J].天津大學學報,2006,39(12):1399-1404. [16]蔣曉輝,谷曉偉,何宏謀.窟野河流域煤炭開采對水循環的影響研究[J].自然資源學報,2010,25(2):300-307. Change of Annual Runoff Distribution in Beiniuchuan River Basin XIONG Xinzhi1, GUO Qiaoling1, Sun Bin2 (1.InstituteofResource&Environment,He’nanPolytechnicUniversity,Jiaozuo,He’nan454003,China; 2.ShenhuaShendongShigetaiColliery,Shenmu,Shaanxi719300,China) Abstract:[Objective] Distributional changes of annual runoff in Beiniuchuan River basin were studied to provide a scientific basis for water resource planning, management and exploitation. [Methods] Based on the observed monthly streamflow in Xinmiao station from 1966 to 2010, annual distributional unevenness and concentration degree were calculated. Then Mann—Kendall test and cumulative filter method were employed to detect the trend of intra-annual runoff. [Results] (1) Generally, seasonal runoff distribution was bimodal with two peak values in August and March. The annual runoff distribution was very uneven with its maximum in August, which accounted for 37.63% of annual runoff. The minimum runoff in January only accounted for 0.65% of it. (2) The unevenness and concentration degree of runoffs in 1960s and 1970s reached the maximum, and they hit the lowest in 1980s. The maximum runoff occurred in late July to mid-August, relatively concentrated. (3) Monthly runoff had an obvious declining trend from 1966 to 2010. [Conclusion] Resulted from climatic change and human activity, the annual runoff showed an uneven distribution and the monthly runoff had a declining trend. Keywords:runoff; annual runoff distribution; non-uniformity; concentration degree(period); Beiniuchuan River Basin 文獻標識碼:A 文章編號:1000-288X(2015)06-0335-06 中圖分類號:TV121+.4 通信作者:郭巧玲(1978—),女(漢族),陜西省華陰市人,博士,副教授,碩士生導師,主要從事水文水資源方面的教學和研究工作。E-mail:guoqiaoling@hpu.edu.cn。 收稿日期:2014-09-17修回日期:2014-11-16 資助項目:國家自然科學基金青年項目“煤礦開采對地表徑流影響機理及評價模型研究”(41201020) 第一作者:熊新芝(1988—),女(漢族),河南省鄭州市人,碩士研究生,研究方向為水文水資源。E-mail:xiongxinzhi9@163.com。3.1 徑流年內分配情況

3.2 徑流年內分配特征

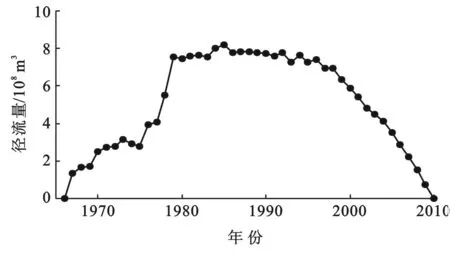

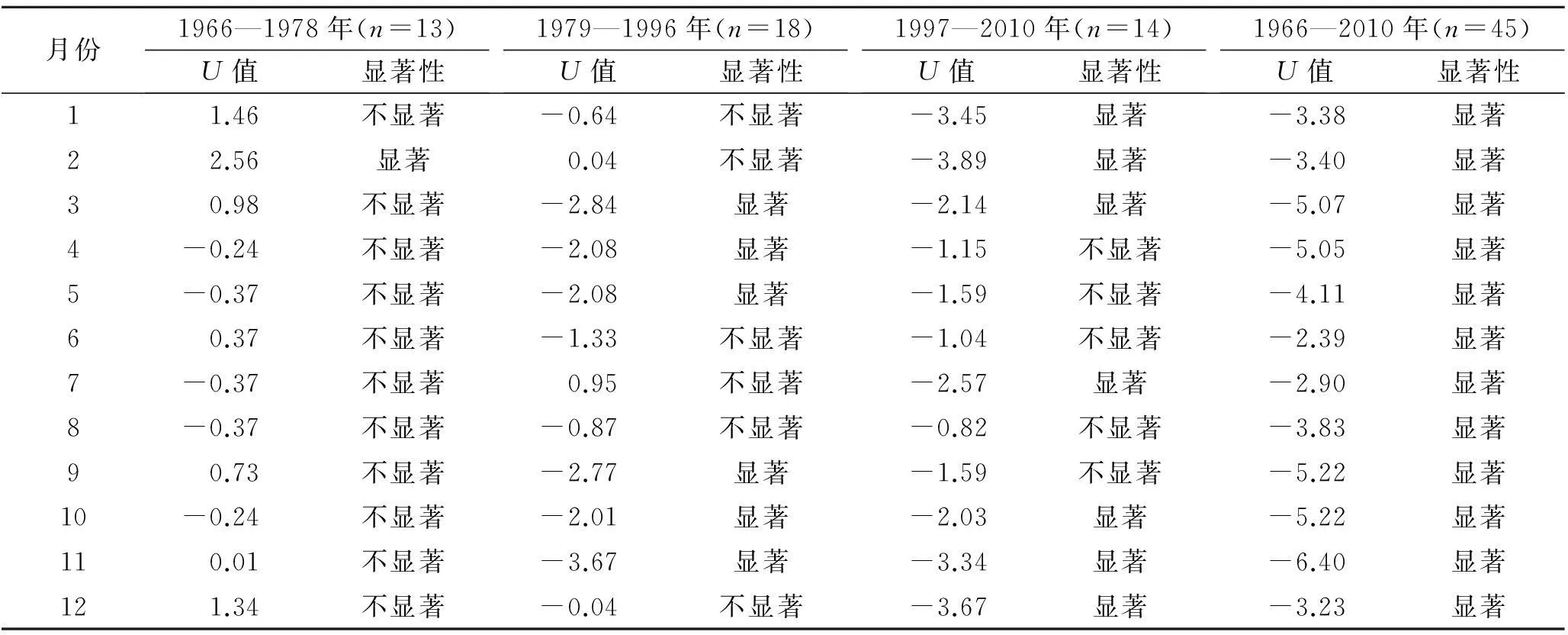

3.3 月徑流量變化趨勢

3.4 徑流年內分配特征的變化趨勢