2014年永城市大豆減產原因分析

呂愛淑

(河南省永城市農業技術推廣中心,河南永城476600)

永城市常年種植大豆4萬hm2,約占河南大豆種植面積的1/10,面積與產量居河南省縣級第1位。近年來,隨勞動力的大量外出務工,大豆因其收、種已實現機械化,收后在地頭就可直售,不需貯存,勞動用工較少等優勢,且效益與種玉米僅差600元/hm2左右,故大豆種植面積逐年增加。2011~2014年,每年種植面積4.33 hm2以上,種植區域集中連片。但2014年永城大豆產量普遍下降,平均產量1 959.00 kg/hm2,較去年減產809.40 kg/hm2,減產率 29.33%;土地流轉大戶大豆產量不足1 800 kg/hm2,出現虧本經營;部分農戶因大豆癥青,產量不足450 kg/hm2,有的甚至絕收,經濟損失較大。筆者通過對永城市各鄉鎮不同品種、不同播期、不同澆水情況等的調查,以及與諸多農戶、種糧大戶、合作社、家庭農場等的交流,對2014年大豆減產的主要原因進行了分析,旨在為大豆高產栽培提供參考。

1 氣候條件不適,造成大豆花而不實、癥青,無莢或有莢無粒[1]

1.1 高溫干旱 大豆開花適宜溫度為20~25℃,超過30℃的時間較長,則會影響大豆開花授粉,致使胚珠敗育形成秕莢;達到35℃,雄蕊就會死亡。

大豆需水較多,每形成1 g干物質需水700 g左右,尤其開花至鼓粒期耗水量占整個生育期的45%,是大豆生育期中需水高峰期,也叫需水臨界期,要求土壤持水量70% ~90%,才能保證大豆正常的開花結莢。

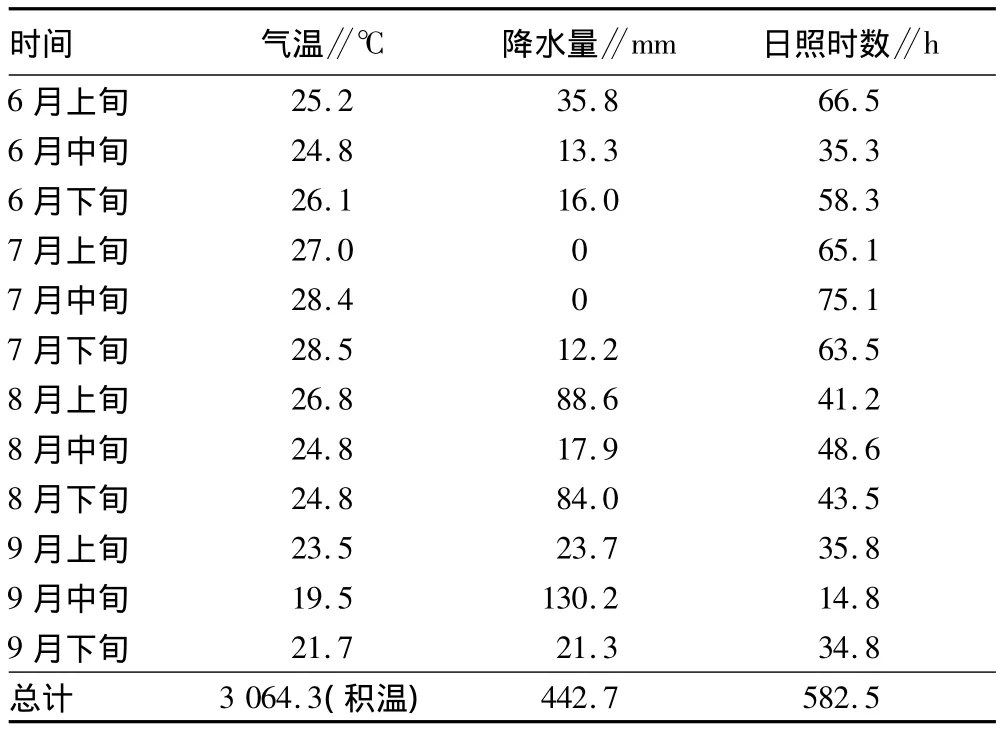

2014年永城市大豆種植區,遭到63年不遇的高溫干旱天氣,6月下旬至8月6日43 d無有效降雨,7月上旬開始出現旱情,7月中旬達到中度干旱,7月下旬重度干旱(表1);最高溫度達39.8℃,該時期正值大豆開花、結莢和籽粒分化期,高溫干旱導致大量花莢脫落,生殖生長遲緩,營養生長過旺,后期貪青、晚熟,秕莢不實。

同時,大豆是短日照作物,2014年7月份光照時間長,大豆營養生長旺盛,開花延遲,部分花芽分化停止。

永城市農田基礎設施薄弱,有效灌溉面積不足40%,加上工礦企業的大量開采,地下水位顯著下降,農業生產中普遍存在有地無井、有井無水、有水無電等現象,抵御自然災害的能力較差,高溫干旱等不良氣候條件已成為當前制約作物產量的主要因素。

表1 永城2014年6~9月份氣象資料

1.2 后期陰雨不利于大豆鼓粒 8月6日至9月中旬,陰雨連綿,光照不足,導致2014年大豆結實性差,營養生長旺盛,癥青株多,平均單株粒數少,粒重偏低,減產幅度大。

2 病蟲危害重

2.1 大豆黃葉病重發生 大豆黃葉病是永城大豆常發性病害,受高溫干旱的影響,2014年永城大豆黃葉病發生重,危害時間長,病田率50%,造成大豆大面積矮化、發黃,生長發育受到嚴重抑制而減產。

2.2 大豆根腐病偏重發生 常年連作,加之秸稈還田的推廣,土傳病害病原菌逐步積累,田間危害呈加重趨勢,近2~3年根腐病已上升為主要病害。播種時墑情足,病菌侵染早;雖然生長中期高溫干旱,病情受到抑制,但8月20日至9月中旬陰雨連綿,加重了大豆根腐病的發生,尤其地勢低洼、偏施氮肥、密度大的田塊發病較重,受害株根系差,根瘤少,分枝、結莢明顯減少,且雨后早衰,與常年相比百粒重降低2~3 g,單株粒數減少8~10粒,減產較重。

2.3 豆田飛虱暴發,病毒病發生普遍 7月份高溫干旱導致2014年飛虱暴發,8月中下旬發生程度達到最高5級。該蟲遷飛危害,防治難度大,不僅吸食葉片汁液,而且傳播病毒,2014年大豆病毒病主要為飛虱傳播所致。大豆感染病毒病后,先呈現花葉,后漸卷曲、皺縮,大豆莢皮變厚,籽粒發育遲緩甚至停止,導致貪青晚熟,減產嚴重。

3 重迎茬[2-4]

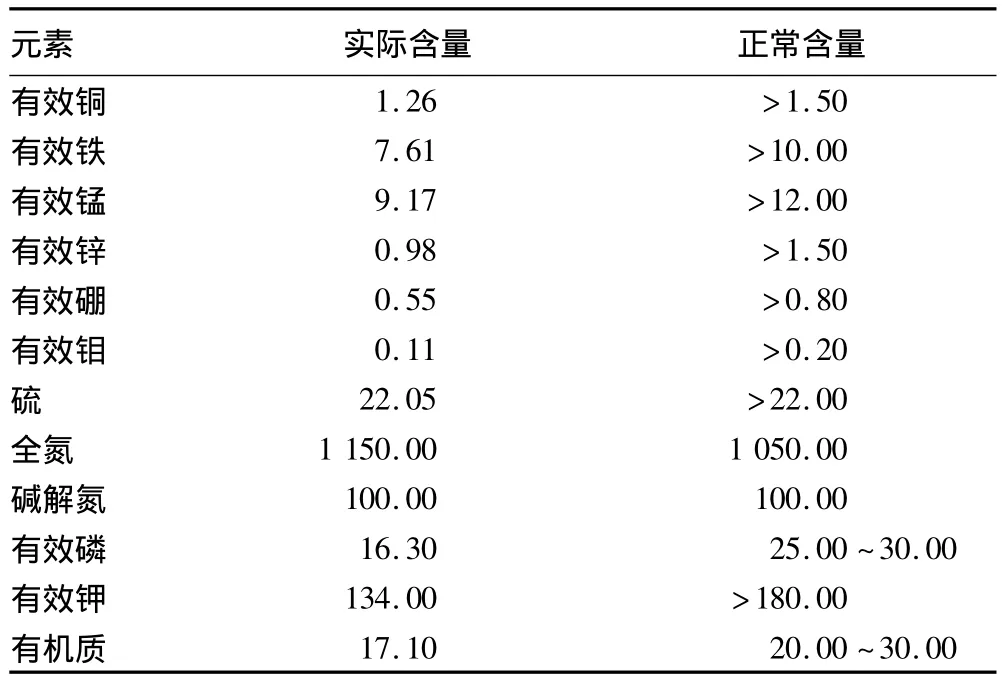

大豆常年重迎茬種植,常造成土壤營養元素缺乏。永城市南大部分地區連續20多年大豆重迎茬種植,土壤中鐵、硼、錳、鋅、鉬等元素缺乏,大豆營養不良,常出現空莢癟粒。據永城土肥站取土化驗,土壤中各養分測定結果見表2。

表2 永城市土壤養分測定結果 mg/kg

4 施肥不合理,氮磷鉀比例失調

大豆是需肥較多的作物,每生產100 kg大豆種子,需吸收純氮6.5 kg、有效磷 1.5 kg、有效鉀 3.2 kg,高于水稻、小麥、玉米。生長所需要的氮素,一是從土壤中獲取的無機氮,以促進營養生長為主,另一方面為根瘤自身的生物固氮,它起到均衡大豆營養生長與生殖生長的作用。土壤中無機氮肥過多,抑制根瘤菌的繁殖活力,固氮能力下降,造成苗期徒長;即使開花結莢,由于干物質積累、運轉、貯存的少,最后導致鼓粒困難、貪青、秕莢不實。

近年來,施肥水平提高,尤其是氮肥量加大,而磷鉀肥量不足,導致土壤中氮磷鉀比例失調(表2),引起大豆徒長、枝葉茂盛、抗逆能力下降、空莢癟粒的現象較多。缺肥加干旱,花的原始體可轉化為葉芽,造成開花少,產量低。

5 品種

通過多點調查分析,2014年的大豆產量與品種關系密切[5-6],不同品種間差異大:一是早熟品種(當地的紫花糙,生育期70~80 d)、生育期約90 d的中熟品種和小粒品種產量相對穩定,一般產量1 800~1 950 kg/hm2,較常年減產幅度偏低,約10%;而生育期105~110 d的中晚熟品種,田間產量差異較大:肥水合理、病蟲綜合防治好的豆田,產量2 700~3 000 kg/hm2,部分澆兩水的田塊,產量高達3 300~3 750 kg/hm2,與常年產量一致或略增;而差的產量在450 kg/hm2左右,有的甚至絕收。二是有限結莢習性品種如鄭豆04023、鄭豆04024、中黃37、鄭59等田間表現相對較好,減產幅度在10% ~20%;中黃13、冀17等產量較2013年降低30% ~60%。

6 播期

2014年同一品種不同播期田間產量差異較大,主要與品種生育進程、開花時間、開花期長短有關。播期不同,植株生育和籽粒形成所遇到的溫度、光照、水等條件各異,過早過晚,農藝性狀和產量性狀表現都不好[7]。如2014年荷豆、中黃等品種,6月上中旬播種,花期正遇高溫干旱,造成花莢大量脫落,減產嚴重;反之6月20日后播種的大豆,花期受不良氣候條件影響小,減產幅度小。

7 不同播種機械和播種方式對大豆生長發育的影響

主要與播種時間和播種質量關系密切,如大豆產業體系的免耕覆秸播種機排種均勻、覆土一致、保墑、出苗好,產量高,但機體質量差,播種時塵土飛揚。

傳統小播種耬播種的豆田,播深適宜,苗足苗勻,產量在1 800 ~2 250 kg/hm2,減產幅度小。

河南豪豐(2BXS-12型)、山東大華(2BMSF-4/7(231)型)和西安亞奧播種機(SGTNB-220Z5/9型)機械播種的豆田,因播種時麥茬高,秸稈沒有移除或拋灑開,缺苗斷壟較重,播種溝深、跑墑快,旱情重;再之,播種(有的播種深度達到7 cm以上)深或者深淺不一致,出苗不整齊,形成深播弱苗,后期“癥青”多,產量在450~1 950 kg/hm2不等,減產重。

8 澆水時期偏晚、方法不當

據農技人員調查,同一地區大豆產量與抗旱時間、澆水方法關系較大。初旱期(即7月15日以前)澆水的豆田,“癥青”少,產量較高,在2 550~3 000 kg/hm2;澆兩水的豆田,表現為平產或略增,產量在3 000 kg/hm2以上,如萬畝高產創建田澆水適時,管理科學,大災之年平均單產仍達3 000.75 kg/hm2;黃口鄉李平樓村2畝攻關田產量在4 270.65 kg/hm2,與永城大豆單產最高紀錄(4 437.75 kg/hm2)僅差167.10 kg/hm2;反之,澆水晚的豆田,癥青多,產量低,一般產量在525~1 200 kg/hm2;部分田甚至絕收,9月中下旬就及早作綠肥整地掩底。澆水方法:以微噴帶澆水效果最佳,一天中以避開高溫早晚澆水最好;若中午高溫時大水猛澆,易誘發大豆生理性病害、加重病毒病而“癥青”。而2014年永城市大豆區澆水時間多在7月20日以后,相當一部分地塊是在高溫時間澆水,導致花莢脫落、有莢無粒的“公大豆”、“癥青”大豆。

綜上,通過大量調查、分析總結,找出了2014年永城大豆減產原因,摸索出科學選種、合理輪作、適期均播、配方施肥、開花至鼓粒期遇旱及時澆水、病蟲綜合防控等抗災減災措施,為今后奪取大豆高產奠定了基礎。

[1]雷全奎,郭建秋,楊小蘭,等.豫西夏大豆莢而不實的成因及預防[J].陜西農業科學,2010(2):103,116.

[2]張慎舉,宋忠利,侯樂新.豫東潮土區夏大豆發生莢而不實與硼素營養效應研究[J].河南農業科學,2006(8):59 -62.

[3]張慎舉,侯樂新.迎茬夏大豆莢而不實發生規律及預防措施[J].中國農學通報,2007,23(7):222 -226.

[4]何志鴻,劉忠堂,許艷麗,等.大豆重迎茬減產的原因及農藝對策研究[J].大豆科學,2003,22(1):40 -44.

[5]郭建秋,馬雯,雷全奎,等.黃淮海夏大豆“癥青”現象發生原因初步探討[J].河南農業科學,2012,41(4):45 -48,53.

[6]郭建秋,張向召,馬雯,等.夏大豆癟莢率的遺傳分析[J].河南農業科學,2012,41(2):50 -52.

[7]李樹臣,陳學珍,謝皓,等.不同播期對夏大豆產量及農藝性狀的影響[J].北京農學院學報,2003,18(4):266 -269.