京城行政區劃之變

孟慶達+張保旗

我是個古稀老人,每當遇到京城行政區劃有點變化,就感覺有點不習慣。拿不久前撤銷的宣武區和崇文區來說吧,以上兩區分別與西城區和東城區合并,其實這不是什么大事,慢慢就會習慣的。自民國以來,京城的行政區劃沒少變,解放后定都北京,京城的行政區劃變化就更大了。但是不管行政區劃怎么變,留存在百姓心目中的地理概念則是一成不變的。地理位置一律按東西南北這個概念來說明,在北京人的心目中這是約定俗成的。如某君家住虎坊橋,別人問他家住哪兒,他會回答:“家住南城。”實際上,我們的行政區劃上并沒有南城一說,但是久居北京的問答雙方,都能明白南城的概念。再比如廣安門位于城圈兒的西南角,人們交談時一致認為廣安門位于南城(或城南),任何人不會在“南”字前邊饒上一個“西”字。

北平市是1949年1月31日和平解放的,雖然北平解放了,但是新中國尚未成立,北平市仍未更名。同年10月1日新中國莊嚴成立,并且定都北京,北平市理所當然地更名為北京市。新中國成立前后對于城區的行政區劃沒什么大的改動,基本上仍然按照解放前的區劃劃分。至今我家仍然保留著1950年出版的北京市地圖,當年“凸”字形的城墻依然健在。市區內共分12個區,并且依照地理習慣,以前三門為界,前三門以北為內城,共分7個區,籠統地說是第1區-第7區,這7個區又分別稱作內一區……內七區。前三門以南稱外城,外城共分5個區,即第8區-第12區,這5個區又分別稱為外一區……外五區。

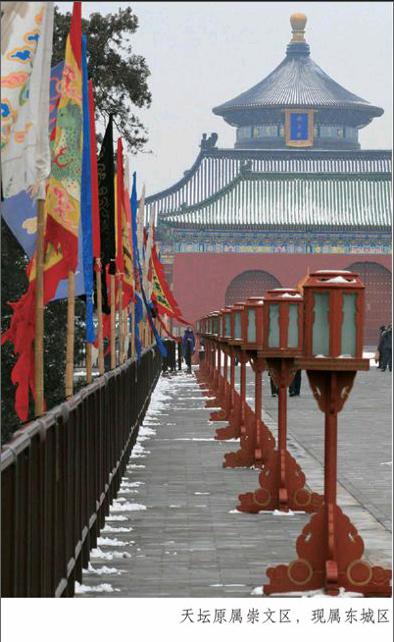

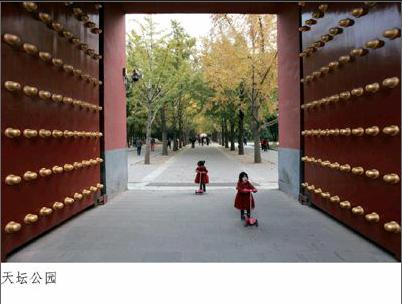

1952年對城市區域劃分作了調整,共分7個區,內城(即前三門以北)分4個區:東單區、東四區和西單區、西四區。外城共分三個區即:前門區、宣武區和崇文區。1958年對原有的7個區進行調整,外城撤銷前門區,分別并入了宣武區和崇文區的地域。內城將東單區和東四區合并為東城區,將西單區和西四區合并為西城區。這樣就形成了4個城區的格局。不久前又撤銷了崇文區和宣武區,分別并入東城區和西城區,使中心城區成了兩個區的格局。

其實,早年的北京城的城圈兒以內也是分成兩個區域,明清兩朝時期,北京也是首都。俗話說北京城的地界算是皇上腳底下,當年主管京城地方工作的衙門是順天府,順天府就相當于北京市政府。順天府這個機構位于今天交道口的西側,東城區教育學院的位置。以前北京也是以中軸線為界分為東西兩地,東城隸屬大興縣,東城的衙門就在今天東城公安局的位置,因此多年來這條胡同一直叫“大興縣胡同”,據說如今該胡同的名字已經把“縣”字取消了。

早年中軸線迤西隸屬宛平縣,當年的縣衙所在地是今天的平安大街路北,東官房以東地段,也就是說相當于如今婦女報社以東的地段。現在的婦女報社解放初期是全國婦聯所屬的婦女干部學校,上個世紀50年代初期,這里由3個院落組成。3個院落均系古建筑,東頭挨著龍頭井那個院落是清潔隊所在地,當年在這個門樓的某個位置上還有宛平字樣。據說在30年代某年的正月十五,這個院落還搞過燒火判兒的活動。至于婦女干校和清潔隊之間的那個單位是干什么的就想不起來了。

北京市區分屬大興和宛平兩個縣,僅僅是明清兩朝的建制,到了民國時期變化就很大了。但是許多老人并不接受這個變化,直至上個世紀30年代,許多人在填寫履歷表時,籍貫一欄仍然填寫大興或宛平。

(編輯·麻雯)

mawen214@163.com