貴州省城鄉(xiāng)居民收入差距對消費差距的影響

冉小勇

(貴州大學,貴陽 550025)

引言

近年來,貴州省經濟得到快速發(fā)展,其發(fā)展速度已連續(xù)三年位居全國之首,2013年,貴州省經濟發(fā)展速度達到了12.5%,排名全國第一。作為我國唯一一個不臨江、不臨海、不臨邊的省份,貴州省經濟的發(fā)展長期依靠投資和消費的“二輪驅動”拉動的態(tài)勢依然沒有得到根本性的改變。

2000年以來,貴州省最終消費提升快速,但投資的力度更加強勁,資本形成總額和最終消費額的此消彼長,導致貴州省消費率逐年下降,“十一五”期間由81%下降至63%,“十二五”時期的2013年則下降至56%。針對消費率不斷下降的問題,貴州以擴大消費為出發(fā)點,以改善民生、滿足人民群眾物質文化需要為目標,重點促進便利消費、實惠消費、熱點消費、循環(huán)消費、安全消費,不斷增強消費對經濟的拉動作用。當前貴州消費出現疲軟狀態(tài)的一個根本原因就是農村消費不足,城鄉(xiāng)消費差距過大,擴大貴州消費的重點、難點也在農村。收入是影響消費的根本性因素,由于收入差距導致的消費差距成為制約貴州經濟增長的重要原因。本文從收入來源的四個方面對消費差距的影響進行分析,旨在為縮小貴州省消費差距,擴大內需提供一些政策建議。

一、文獻綜述

儲德銀、經庭如(2010)通過建立協整方程和誤差修正模型,從城鄉(xiāng)比較視角分析影響我國居民消費需求的因素發(fā)現:收入水平是影響城鄉(xiāng)居民消費的主要因素,而收入分配和政府支出對城鄉(xiāng)居民消費影響的絕對程度基本相同。侯石安、趙和楠(2012)根據收入構成與居民消費行為的內在機理,構建2002—2010年全國30個省份的面板數據模型,分析了收入來源對城鄉(xiāng)居民消費行為的影響。結果表明,對城市居民而言,工薪收入的消費效應最大,轉移性收入的消費效應次之,經營凈收入的消費效應較小,財產性收入的消費效應不顯著;對農民而言,工資收入所產生的消費效應最大,然后依次是家庭經營純收入、轉移性收入和財產性收入的消費效應。郭毅、李爽(2014)應用LMDIⅠ方法對北京市2001—2012年居民總消費的增量進行了結構分解,得到北京市城鄉(xiāng)收入差距變化對北京市總消費的影響,進而通過Pearson相關系數、面板回歸等方法對分解結果進行進一步的分析,得出北京市城鄉(xiāng)收入差距的擴大并未對北京市總消費起到抑制作用。

二、貴州省城鄉(xiāng)居民消費與收入差距現狀描述

從消費總量來看,1996年,貴州省城鎮(zhèn)社會消費品零售總額為178.16億元,農村為55.32億元,農村消費總額約占社會消費品零售總額的1/4;到2013年,城鎮(zhèn)社會消費品零售額達到1 954.22億元,農村社會消費品零售額是412.02億元。到2013年底,貴州農村人口占總人口的62.2%。也就是接近總人口2/3的農村人口只消費了全省17.4%的商品。

從人均消費來看,1996—2013年,城鄉(xiāng)居民消費水平都有了顯著提高。1996—2013年,貴州省城鎮(zhèn)居民家庭人均消費由3 572.78元上升至2013年的13 702.87元,增長了3.84倍;農村居民消費水平從1996年的1 068.09元上升至2013年的4 740.18元,增長了4.44倍。

根據下頁圖可以看到,貴州省城鄉(xiāng)居民消費差距的絕對數是逐年加大的,2003年以后,這個差距擴大的趨勢比較明顯。

貴州省1996—2013年城鄉(xiāng)居民消費差距(單位:元)

影響消費的主要是居民收入水平,構成居民收入來源的主要有工資性收入、經營性收入、轉移性收入和財產性收入。工資性收入差距過大是造成貴州省城鄉(xiāng)居民收入差距過大的主要原因,1996年,這一差距為2 720.96元,到2013年,這一差距擴大為1 3702.87元,后者是前者的5.04倍。另外一個影響城鄉(xiāng)居民收入差距的重要因素是轉移性收入,2007年以前,貴州省城鄉(xiāng)居民的轉移性收入差距都不大,經過2007—2012年的短暫擴大后,2013年又有了縮小的趨勢。財產性收入差距在貴州省相對都比較小,差距最大2013年為497.88元。作為調節(jié)城鄉(xiāng)收入差距的經營性收入差距由于城鎮(zhèn)居民經營性收入的快速增長和農民經營性收入增長的放緩而逐漸變小,到2013年,城鎮(zhèn)居民經營性收入已經超過了農民經營性收入,經營性收入的調節(jié)作用也逐漸弱化。

三、消費差距與收入差距的實證分析

本研究所取樣本為貴州省1996—2013年城鄉(xiāng)居民收入與消費差距,所采用的數據來源于貴州省統計年鑒(1997—2014)。被解釋變量城鄉(xiāng)居民消費差距,記為yt,為貴州省城鎮(zhèn)居民消費支出減去農民消費支出;同時,解釋變量假設為:居民工資性收入差距(城鎮(zhèn)居民工資收入減去農民工資收入),記為x1,居民經營性收入差距(城鎮(zhèn)居民經營性收入減農民經營性收入),記為x2,轉移性收入差距(城鎮(zhèn)居民轉移性收入減去農民轉移性收入),記為x3,財產性收入差距(城鎮(zhèn)居民財產性收入減去農民財產性收入),記為x4。由于能查到的貴州省收入水平分為工資性收入、經營性收入、轉移性收入及財產性收入是從1996年開始,因此本選取了1996—2013年的數據,為了消除價格水平的影響,本文把1996年作為基期,將原始數據按城鄉(xiāng)的消費指數調至基期相減,就得到了各個變量。本文的數據處理是在Excel2003、Eviews7.0和SPSS17.0完成。

為了分析居民個收入組成部分的差距對消費差距的影響,在凱恩斯的消費函數的基礎上,把模型設定為:

(2)式中,βi表示各個解釋變量對被解釋變量的解釋程度,t=1996,1997,···,2013,μi為干擾項。

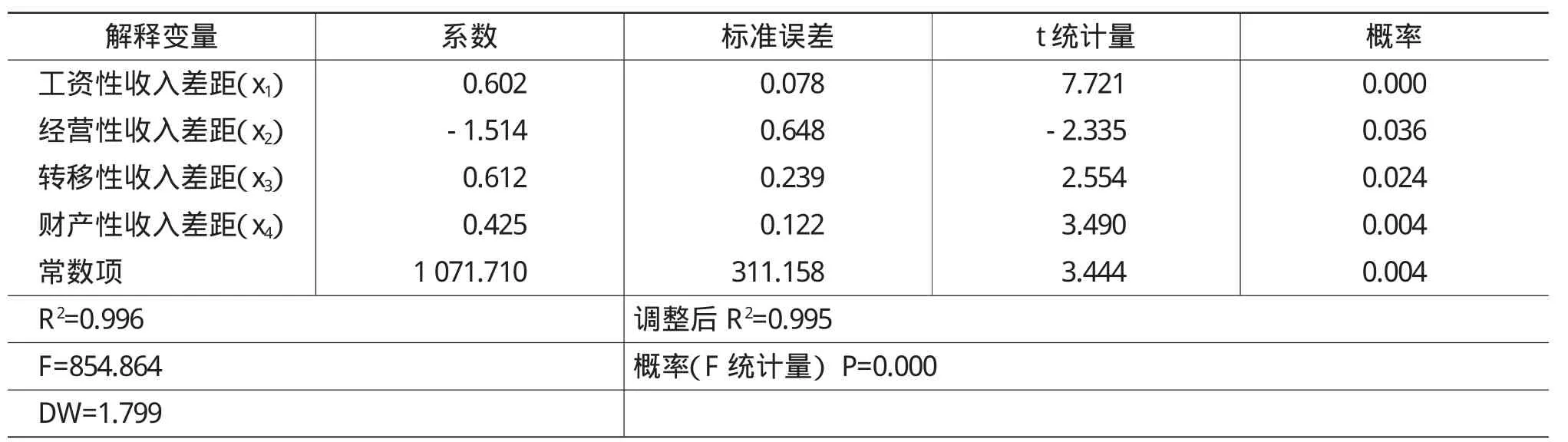

根據整理的數據及(1)式,運用Eviews分析軟件對各個收入差距進行最小二乘法(OLS)估計,整理的結果呈現(見下表)。

模型估計結果

從模型的估計結果來看,模型的估計效果還是很好的,DW=1.799,比較接近于2,F統計量的概率近似于0,R2達到了0.996,調整后達到0.995;同時,解釋變量的t統計量概率都在5%以下。

從經濟學的角度來看,城鄉(xiāng)居民經營性收入差距轉移性收入差距對消費差距的影響最大,然后依次是轉移性收入差距、工資性收入差距和財產性收入差距,轉移性收入差距、工資性收入差距、財產性收入差距對消費差距的擴大具有拉大效應,而經營性收入差距對城鄉(xiāng)居民消費差距的擴大具有抑制作用。具體來說就是:城鄉(xiāng)居民轉移性收入差距增加1元,則會導致城鄉(xiāng)消費差距擴大0.612元;工資性收入差距每增加1元,會導致消費差距擴大0.602元;財產性收入每擴大1元,會導致消費差距擴大0.425元;經營性收入差距擴大1元,會導致消費差距縮小1.514元。出現這種現象的主要是由于我省城鎮(zhèn)居民的收入來源主要是工資收入,而農民的主要來源是經營性收入,因此工資性收入和經營性收入(農村比城市高)差距較大,城鎮(zhèn)居民的社會保障體制相對農村較為健全,轉移性收入差距也較大,城鄉(xiāng)財產性收入普遍不高,差距不大。

結論與建議

1.拓寬農民家庭經營收入渠道,增加經營性收入。經營性收入差距對消費差距的影響最大,經營性收入是貴州省農民收入的主要渠道,城鎮(zhèn)居民的主要收入來源是工資性收入,擴大農民家庭經營收入,有利于擴大經營性收入差距,從而抑制消費差距的擴大。近幾年來,農村家庭經營性收入增長速度緩慢,而城鎮(zhèn)居民家庭經營性收入增長迅速,經營性收入差距變小,對消費差距擴大的抑制作用減弱。繼續(xù)加大對農業(yè)和農村扶持力度,改善農民生產、經營環(huán)境,增加對農民的直接補貼;健全農產品生產經營風險政策,提高和保障農產品最低收購價格;鼓勵發(fā)展現代高效農業(yè),拓寬農民的家庭經營收入渠道,增加農民經營性收入。

2.加快健全社會保障體系,縮小轉移性收入差距。社會保障體系落后,覆蓋范圍窄,是導致貴州省城鄉(xiāng)轉移收入差距較大的主要原因。因此,要縮小城鄉(xiāng)消費差距,就必須縮小城鄉(xiāng)轉移收入差距。首先要加快農村社會保障體系的建設,充分發(fā)揮社保機構對農村發(fā)展的作用。在完善農村社會養(yǎng)老保險、農村最低生活保障、農村醫(yī)療保險等制度后,減少農民的后顧之憂,增加其轉移性收入,最終增加生產投入,增加收入,擴大農民家庭收入。其次,完善城市社會保障體系,通過社會保障中的社會救濟等轉移支付形式,調節(jié)低收入者收入水平,進而提高整個社會的邊際消費傾向。

3.縮小工資性收入差距。工資性收入差距是城鄉(xiāng)居民收入差距中最大的,因為城鎮(zhèn)居民的主要收入來源于此,而農村居民的收入主要來源于家庭經營收入。因此,要縮小工資性收入差距的難度較大。政府應鼓勵農村剩余勞動力走向城市打工,解決農村的就業(yè)問題;同時出臺加快山區(qū)農村土地流轉的政策,解放更多的農村勞動力。

4.完善金融體系,增加居民財產性收入。財產性收入在貴州農村主要是依靠把資金存入銀行而取得利益。金融體系落后,金融工具概念不普及,導致很低農地區(qū)農民手中的資金找不到合理的出路,財產性收入普遍偏低是整個貴州省的真實現狀。因此,應加快金融體系的建設,增加居民特別是農民的財產性收入,提升農民的消費能力。

[1]儲德銀,經庭如.我國城鄉(xiāng)居民消費影響因素的比較分析[J].中國軟科學,2010,(4):99-105.

[2]侯石安,趙和楠.城鄉(xiāng)居民收入來源構成對其消費行為的影響[J].中南財經政法大學學報,2012,(6):28-34.

[3]郭毅,李爽.城鄉(xiāng)收入差距變化對居民總消費影響研究——基于LMDI方法的北京市各縣區(qū)數據分析[J].北京工商大學學報:社會科學版,2014,(6):94-102.

[5]張展,尹華北.轉移收入對我國城鄉(xiāng)居民消費的影響研究[J].消費經濟,2011,(5):12-15.

[6]朱琛,張月朗,王向楠.中國城鄉(xiāng)居民收入差距與消費差距研究——基于經驗數據的實證(2002—2009)[J].湘潭大學學報:哲學社會科學版,2012,(5):30-35.

[7]貴州省統計局.貴州統計年鑒(1997—2014)[K].