沈陽市民營經濟發(fā)展概況與瓶頸研究

李雪松 ,于東明

(1.中共沈陽市委黨校,沈陽 110036;2.沈陽市民營經濟研究所,沈陽 110036)

沈陽市民營經濟誕生于19世紀末20世紀初,是在外國資本和官僚資本的夾縫中緩慢成長起來的。“九一八”事變后,在日偽高壓經濟政策下,沈陽市民營經濟幾近消亡。1948年沈陽解放后,民營經濟獲得了短暫的恢復。1953年,根據(jù)黨在過渡時期的總路線,沈陽市開始對民營經濟進行社會主義改造,至20世紀70年代,沈陽市民營經濟統(tǒng)計歸零[1]。

一、十一屆三中全會后沈陽市民營經濟的恢復(1978—1997)

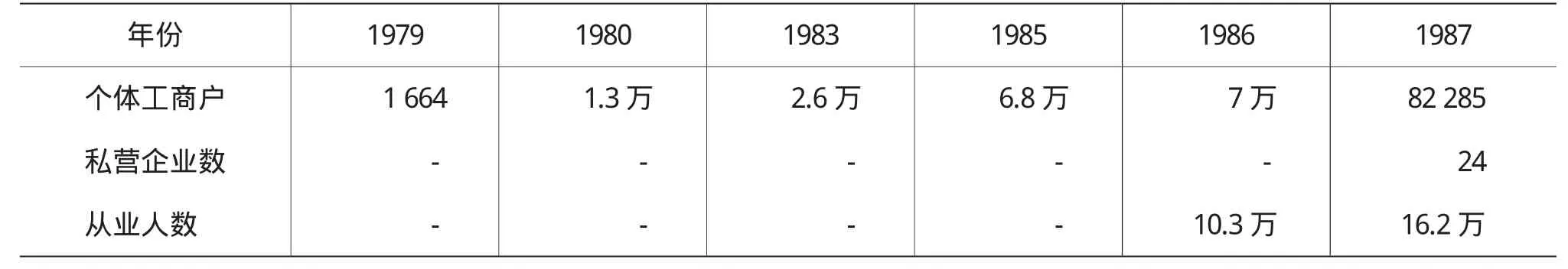

1978年十一屆三中全會后,國家提出恢復和發(fā)展個體工商業(yè)的事宜,沈陽市民營經濟得以恢復。1980年8月,年僅20歲的閻曉瑩從沈河區(qū)工商局領到了沈陽市第一張個體經營營業(yè)執(zhí)照[2],拉開了沈陽市民營經濟二度發(fā)展的序幕:1979年全市僅有個體工商戶1 664戶;到1987年10月黨的十三大召開時,沈陽已有私營企業(yè)24戶,個體工商戶82 285戶,從業(yè)人員16.2萬人(見表1)。

從沈陽市民營經濟的行業(yè)分布來看,商業(yè)、餐飲、服務業(yè)約占70%,工業(yè)占13%,運輸業(yè)占14%,其他占3%。1986年,沈陽市民營經濟實現(xiàn)營業(yè)收入16.6億元,僅占沈陽市GDP的13.2%,在促進經濟增長中的作用相對有限。但同時,民營經濟在拉動就業(yè)方面效果顯著:共吸納農村剩余勞動力5.2萬、城鄉(xiāng)待業(yè)青年1.2萬、離退休職工1.9萬、社會閑散人員1.5萬。民營經濟的發(fā)展使沈陽市城鄉(xiāng)會技術、懂經營的人員有了用武之地,使閑置的資金、設備重新得到了利用,對發(fā)展商品生產、活躍城鄉(xiāng)經濟等方面起到了積極作用[3]。

表1 沈陽市民營經濟發(fā)展概況(1979—1987年)

為促進民營經濟發(fā)展,中央、省、市各級政府制訂了較為寬松的政策,并創(chuàng)造了良好的社會環(huán)境。1987年,中共中央明確將私營經濟確定為社會主義經濟結構的一種補充形式,并采取“允許存在,加強管理,興利除弊,逐步引導民營經濟發(fā)展”的方針。

1997年,黨的“十五大”的召開,為沈陽市民營經濟發(fā)展注入了新的動力。沈陽市委、市政府召開了改革開放以來全市第一次規(guī)模空前的民營經濟工作會議,為民營經濟的發(fā)展確立了新的目標;市人大相繼頒布了《沈陽市私營企業(yè)條例》和《沈陽市個體工商條例》,為民營經濟的發(fā)展提供了法律保證。到1997年底,沈陽市民營經濟主體達到22.5萬戶,從業(yè)人員58.1萬人,同1986年相比,分別增長3.2倍和5.6倍;民營經濟實現(xiàn)增加值340.78億元,占全市GDP的40%,比1986年增長20.5倍;全市涌現(xiàn)出產值、營業(yè)額超百萬元的企業(yè)27家、超億元的企業(yè)15家,注冊資本超3 000萬元的民營企業(yè)集團52家,有15家企業(yè)躋身全國民營企業(yè)500強行列。

二、沈陽市民營經濟的快速發(fā)展(1998—2005)

1998年2月21日,為加快民營經濟發(fā)展,沈陽市民營經濟發(fā)展領導小組成立暨第一次全體會議在沈陽迎賓館召開。為了加強民營經濟發(fā)展領導小組的工作力度,3月20日,沈陽市民營經濟發(fā)展工作委員會成立,作為沈陽市民營經濟發(fā)展領導小組常設辦事機構。3月30日,市委、市政府出臺了《關于大力發(fā)展民營經濟的決定》,從八個方面制定了扶持民營經濟的明確規(guī)定;并正式確立“發(fā)展民營經濟、農村經濟、外資經濟,力爭三年基本搞好國有企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。“壯三活一”戰(zhàn)略的提出,是沈陽市經濟工作指導思想上的一次重要變革,沈陽市民營經濟進入了快速發(fā)展階段(見表2)。

表2 沈陽市民營經濟主要指標(1997—2005年)

沈陽市民營經濟的快速發(fā)展,一方面得益于國有企業(yè)改造的順利完成:1994年,沈陽市正式進入現(xiàn)代企業(yè)制度建設階段,開始分批次推進企業(yè)公司制和股份多元化改造;1997年,沈陽提出國企改造“三年脫困”目標;1999年,沈陽開始探索民營、外資以“托管”方式參與國企改造;2002年,沈陽提出“東北振興,沈陽先行”的口號,借助財政、稅收優(yōu)惠政策,通過整合中小企業(yè)資產,盤活了閑置資產100多億元,用以打造行業(yè)龍頭。截至2004年末,沈陽市先后對近300家中小企業(yè)進行了股份制轉制或產權轉讓[4]。從2002年開始,沈陽市參照德國魯爾工業(yè)區(qū)整體搬遷經驗,啟動了城區(qū)老工業(yè)企業(yè)搬遷計劃,開始對傳統(tǒng)工業(yè)布局進行大規(guī)模區(qū)域性重組再造。“十五”期間,沈陽市共搬遷企業(yè)600余家,其中鐵西區(qū)企業(yè)320家,形成以張士開發(fā)區(qū)為核心的現(xiàn)代裝備制造業(yè)新城,原有老城區(qū)則大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)、構建宜居城市,實現(xiàn)了資源的重組與再利用。另一方面,沈陽市政府圍繞民營經濟發(fā)展開展了一系列卓有成效的工作:

一是通過財政引導、吸納企業(yè)資金建立起市、區(qū)兩級的擔保體系,同時鼓勵和推動企業(yè)互助擔保和商業(yè)擔保公司的發(fā)展,切實解決民營企業(yè)融資難問題。截至2005年底,全市共建立三個市級擔保機構,資金規(guī)模近5 000萬元;8個區(qū)級擔保中心,資金規(guī)模4 100萬元。

二是建立民營經濟投訴中心,設立了民營企業(yè)專項投訴電話和重點協(xié)調檔案。1998年以來,僅原市民營委協(xié)調辦公室就幫助民營企業(yè)協(xié)調處理各種難題近百件,受理民營企業(yè)投訴案件2 000余起,結案率達98%。

三是搭建中小企業(yè)信息服務平臺、組建網絡化服務體系,為民營企業(yè)提供融資、信用、財稅、質量認證、招商引資、政府采購、供需項目、人才需求和入網企業(yè)查詢等方面的信息及咨詢服務。到2005年,全市中小企業(yè)信息服務平臺入網用戶達4 200多戶,每日網頁點擊率數(shù)千次,為企業(yè)解決智業(yè)投資100多個,向企業(yè)推薦產品項目500余個,幫助企業(yè)免費建網站100多個。

四是成立沈陽市民營企業(yè)家協(xié)會和沈陽市民營企業(yè)家國際交流協(xié)會,通過召開“招商項目說明會”“企業(yè)文化研討會”“企業(yè)家座談會”“體制創(chuàng)新高級論壇”等活動,為民營企業(yè)搭建了信息和交流的平臺,進一步幫助企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略。

五是加大宣傳力度,營造良好的民營經濟發(fā)展氛圍。包括在報刊、電臺、電視臺等新聞媒體上開辟了“超常發(fā)展的民營經濟”“民營與希望”“充滿生機的民營經濟”《民營經濟的腳步》等宣傳民營經濟的專欄、專題節(jié)目或系列報道,努力營造民營經濟發(fā)展的輿論氛圍。

三、沈陽市民營經濟發(fā)展現(xiàn)狀與瓶頸

2005年以后,隨著東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的不斷深入,沈陽民營經濟增速加快,并逐步縮短與全國發(fā)展的差距。盡管2008年以來,國際國內環(huán)境復雜多變,但沈陽市民營經濟并未遭受較大沖擊。一方面沈陽地處我國東北內陸、經濟外向度較低,受國際金融危機的影響較弱;另一方面,2009年國家加大了在工業(yè)和基礎建設上的投資力度,為沈陽市的重工業(yè)和裝備制造業(yè)帶來利好,相應配套民企發(fā)展依然較為平穩(wěn)(見下頁表3)。

表3 沈陽市民營經濟主要指標(2006—2012年)

2013年,沈陽市民營經濟實現(xiàn)增加值3 982.6億元,較2003年增長4倍;占GDP的比重由2003年的51.9%提高到58.8%。十年間,民營固定資產投資年均增長32.5%,高于全市增速5.1個百分點;占全市投資比重由2003年的48.8%上升到2013年的64.1%。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)由2003年的317戶發(fā)展到2013年的3 256戶;2013年,規(guī)模以上民營企業(yè)完成工業(yè)總產值9 975.8億元、主營業(yè)務收入9 814億元、實現(xiàn)利潤544.9億元,分別為2003年的97.2倍、104.1倍和164.4倍[5]。

然而與發(fā)達地區(qū)相比,沈陽市民營經濟在各方面還存在較大差距,尚有一些亟待解決的瓶頸問題:首先,地方政府的服務意識不強、角色定位模糊。與南方城市不同,沈陽市國有經濟長期居于主導體位,這造成在區(qū)域經濟發(fā)展過程中,政府更習慣于“掌控”而非“放手”。計劃經濟體制下形成的“官本位”思想導致沈陽市民營經濟的政策環(huán)境不夠優(yōu)化,相關扶持政策與配套措施還不能完全落實到位,“中梗阻”和“玻璃門”不但讓企業(yè)無法受惠,無形當中也降低了政府的公信力。

第二,沈陽市民營經濟的產業(yè)結構與行業(yè)分布不合理。作為國家在“一五”期間規(guī)劃的重工業(yè)和裝備制造業(yè)基地,沈陽市經濟結構中第二產業(yè)比重一直居高不下。從歷史上看,依附于大型工業(yè)企業(yè),為其提供配套服務,就是沈陽市民營企業(yè)的生存法則。直接后果就是,造成了沈陽市產業(yè)結構中制造業(yè)比重偏高而服務業(yè)比重偏低,甚至逐漸形成了一種“重工輕商”的地域文化傳統(tǒng),導致區(qū)域商品經濟和市場意識的缺乏。

第三,區(qū)域市場環(huán)境不發(fā)達的一個集中體現(xiàn)就是各類中介服務機構的缺乏,社會服務體系不健全。中介服務體系發(fā)展滯后,使民企很難在政策咨詢、信貸擔保、信息咨詢、法律服務、財會核算、創(chuàng)業(yè)輔導、技術對接、人才培訓等方面獲得幫助。

第四,沈陽市民營企業(yè)規(guī)模普遍較小,缺少龍頭企業(yè)。2014年全國工商聯(lián)公布的民營企業(yè)500強名單中,遼寧省只有10家企業(yè)上榜,而沈陽企業(yè)無一上榜;沈陽市民營企業(yè)多位于傳統(tǒng)低端制造業(yè),同質化競爭激烈,缺少知名品牌;企業(yè)創(chuàng)新能力普遍不足,缺乏核心技術、面臨轉型升級壓力;在生產經營方面,沈陽市民營企業(yè)普遍面臨“三荒兩高”問題。

2013年以后,東北經濟出現(xiàn)新一輪的增速放緩:依靠投資驅動的增長方式難以為繼;產業(yè)結構以重工業(yè)和裝備制造業(yè)為主,服務業(yè)比重偏低;產能過剩與利潤下滑現(xiàn)象突出,部分行業(yè)出現(xiàn)生產經營困難,一些深層次的體制機制矛盾凸顯[6]。2014年8月,國務院適時出臺《關于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見》(以下簡稱《意見》),著力破解體制機制不暢、市場化程度不高、創(chuàng)新體系不完善等問題。《意見》以“簡政放權”為突破口,意在激發(fā)市場活力,進一步拓寬民營經濟投資領域,開展民企現(xiàn)代企業(yè)制度示范,扶持和壯大一批民營企業(yè)集團,鼓勵民營資本參與國企改造和城市基礎設施(PPP)模式等[7]。因此,突破上述“瓶頸”問題,充分發(fā)揮市場在資源配置中的主體地位,依靠民營資本、優(yōu)化產業(yè)結構,將決定未來沈陽經濟能否實現(xiàn)提質增效、再度振興的關鍵。

[1]李雪松,于東明.沈陽市民營經濟發(fā)展的歷史考察[J].蘭臺世界,2015,(11).

[2]“我是改革開放的最大受益者”——記沈陽市首個私營者閻曉瑩[EB/OL].新華網遼寧頻道,2008-10-28.

[3] 何建章,朱慶芳.沈陽私營經濟考察[J].改革,1988,(1):148-152.

[4]曹洋.沈陽國企改革三十年的成就與啟示[J].沈陽干部學刊,2009,(1):60-62.

[5]沈陽市民營企業(yè)和中小微企業(yè)調研組.沈陽市民營企業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展狀況調研報告[R].2015-03.

[6]卜凡.東三省人口紅利變遷樣本:每年凈流出200萬人[N].21世紀經濟報道,2014-12-13.

[7]國務院.國務院關于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見(國發(fā)[2014]28號)[Z].2014-08-19.