新媒體環(huán)境下公民利益表達(dá)機(jī)制和政府治理創(chuàng)新分析

徐 靜

(上海工程技術(shù)大學(xué)社會科學(xué)學(xué)院,上海 201620)

公民“利益表達(dá)”,有學(xué)者認(rèn)為人民代表大會制度、信訪制度、媒體、社會協(xié)商以及政治協(xié)商是我國人民利益表達(dá)制度的核心組成部分[1]。媒體是民眾利益表達(dá)重要的方式和渠道之一,而隨著以微博為代表的社交新媒體的興起,我國普通民眾利益表達(dá)能力和影響社會輿論的能力空前增強(qiáng),這對公共政策的制定與實施產(chǎn)生了不同以往的影響。本文旨在基于新媒體和中國語境的背景下,分析其對中國公民參與新媒體利益表達(dá)的動因、渠道以及對中國政府創(chuàng)新治理的作用。通過對這一問題的研究和了解,有助于化解當(dāng)前群體性事件的激增,以及政府的治理轉(zhuǎn)型問題。

一、新媒體環(huán)境下公民利益表達(dá)的文獻(xiàn)綜述

有關(guān)公民利益表達(dá)和政治參與的研究,國內(nèi)外論著頗豐。目前國外關(guān)于這一方面的研究主要集中在以下幾個視角:一是從利益表達(dá)與利益集團(tuán)和政策過程的關(guān)系進(jìn)行研究研究。代表人物如拉斯維爾(Lasswell,1936)論述了精英集團(tuán)的利益表達(dá),之后阿爾蒙德(Almond G.A.,1978)首次提出了“利益表達(dá)”,并把它與政治過程和決策系統(tǒng)相聯(lián)系,認(rèn)為利益表達(dá)的過程成功與否取決于利益綜合、政策制定和政策執(zhí)行的整個過程。二是從網(wǎng)絡(luò)政治民主與公民參與角度,解讀互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的傳播對政治參與和政府公共政策的影響。凱文·希爾(Kevin A.Hil,198l)、約瑟夫·奈(Joseph Nye,1999)以及安娜·瑪麗娜(Anna Malina,1999)等認(rèn)為新媒介環(huán)境下傳統(tǒng)集體行動理論范式要重新評估,即要重構(gòu)集體行動和公民利益表達(dá)的機(jī)制。三是從網(wǎng)絡(luò)和利益集團(tuán)與社會運(yùn)動互動的角度,分析政府、公民和媒介的關(guān)系。如查德威克(Chadwick,2006)、詹妮弗·厄爾(Jennifer Earl,2011)和弗拉納金(Flanagin,2012)等,通過對新舊媒體的比較,提出新媒介可以使草根活躍分子超越政治精英和現(xiàn)存機(jī)構(gòu),影響政府的決策,從而改變現(xiàn)存的政治運(yùn)作模式。

我國學(xué)界以往較關(guān)注利益結(jié)構(gòu)或利益矛盾,對利益表達(dá)機(jī)制的構(gòu)建這一重要問題有所忽視。當(dāng)前這方面的研究主要集中在以下幾點(diǎn):一是從闡述和分析利益表達(dá)的現(xiàn)狀、功能和弱勢群體的利益表達(dá)。毛壽龍(2001)、陳映芳(2003)、王中汝(2004)、孫立平(2004)等從利益表達(dá)的功能以及建立弱勢群體利益表達(dá)的渠道,利益表達(dá)培育機(jī)制及公民的有序參與方面考察論證。二是從網(wǎng)絡(luò)行動與政治過程和社會運(yùn)動的關(guān)系方面研究。李斌(2004)、楊國斌(2009)、張星久(2011)等對重大群體事件做歸納,總結(jié)網(wǎng)絡(luò)時代的公民政治參與及公共決策發(fā)展的新特點(diǎn)新趨勢,從中國新媒介和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展對社會運(yùn)動和中國社會轉(zhuǎn)型產(chǎn)生重大影響方面論述。三是從新媒介下的群體事件和網(wǎng)絡(luò)輿情的角度切入。王敏(2010)、謝耘耕(2011)為代表,對重大群體事件作歸納,著重從信息傳播的角度對事件的起因、形成、發(fā)展過程進(jìn)行解讀,并探討政府與網(wǎng)絡(luò)民意和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督的關(guān)系。

國外的關(guān)于中國互聯(lián)網(wǎng)與公民利益表達(dá)的一些分析架構(gòu)和思路雖值得借鑒,但由于所依托的社會、政治、文化背景完全不同其研究結(jié)論對中國只能是參照。與國外研究相比,我國學(xué)者的研究多是結(jié)合當(dāng)下的熱點(diǎn)時事進(jìn)行考察,很多對公民網(wǎng)絡(luò)政治參與和利益表達(dá)的研究是為公共服務(wù)的政府提供建議和決策參考。過多關(guān)注弱勢群體利益表達(dá)和網(wǎng)絡(luò)民意的輿情研究,而較少涉及利益表達(dá)的具體渠道和機(jī)制的構(gòu)建,以及政府的社會管理創(chuàng)新方面的探索和分析。

二、新媒體環(huán)境下公民利益表達(dá)的優(yōu)勢

網(wǎng)絡(luò)時代,社交媒體傳播結(jié)構(gòu)的變化,使得社會民眾對突發(fā)性的事件,能夠迅速形成一股廣泛的社會合力,進(jìn)行集體行動。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)與集體行動的關(guān)系上,互聯(lián)網(wǎng)一方面為集體行動提供了便利的交流工具,另一方面也是集體行動開展的活動場所[2]。很多利用新媒體取得成功的典型案例,表明它具有成本低、隱蔽性和效率高的特點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)和新媒體的出現(xiàn),突破了普通民眾在言論表達(dá)上的障礙,使得民眾公開的利益表達(dá)在當(dāng)代中國社會成為了可能,促成“國家—社會—民眾”積極的正面互動,成為推動中國社會制度變革的動力。

互聯(lián)網(wǎng)拓展了中國公眾政治互動和表達(dá)的空間,全球互聯(lián)網(wǎng)項目(WIP)的研究表明,超過半數(shù)的中國人認(rèn)為通過使用互聯(lián)網(wǎng),人們會對政府有更多的發(fā)言權(quán)。中國網(wǎng)絡(luò)的普及帶來網(wǎng)民數(shù)量的急劇增長。據(jù)2014年7月發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》,截至2014年6月,我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.32億,其中手機(jī)網(wǎng)民達(dá)5.27億,較2013年底增加2 699萬人,網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的人群占比提升至83.4%,相比2013年底上升了2.4個百分點(diǎn)。新媒體用戶不僅是信息的接受者,同時也是分享者和創(chuàng)作者,互聯(lián)網(wǎng)成為用戶分享、交流和集結(jié)的平臺,為參與網(wǎng)絡(luò)表達(dá)和集體行動創(chuàng)造了條件。新媒體的低準(zhǔn)入和交互性,使得信息源未經(jīng)篩選就進(jìn)入傳播渠道,傳統(tǒng)媒體失去了信息的發(fā)布權(quán)和輿論的主導(dǎo)權(quán)。有學(xué)者研究近年200多起中國重大輿論事件,結(jié)果發(fā)現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)輿論在67%的事件中起到了推動政府解決問題的積極作用,71%的微博使用者認(rèn)為,微博提高了他們對政治的關(guān)注度[3]。

三、新媒體環(huán)境下公民利益表達(dá)的機(jī)制創(chuàng)新

單個媒體或普通媒體的利益表達(dá)不能形成媒體合力或造成巨大的輿論壓力,所以也就不可能實現(xiàn)高效的利益聚合。而新媒介與傳統(tǒng)媒介相比,具有網(wǎng)絡(luò)化的互動性和去中心化的特點(diǎn)。它的出現(xiàn)使網(wǎng)絡(luò)民意的影響不斷擴(kuò)大,帶來了公民表達(dá)的方式、內(nèi)容、手段和渠道上的變化。與傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺相比,微博、微信等社會化媒體更有可能促進(jìn)利益團(tuán)體和非政府組織利用互聯(lián)網(wǎng)與利益相關(guān)者進(jìn)行對話。“社會媒體以無所不在的方便和可擴(kuò)展性的通信技術(shù),本質(zhì)性地改變了組織、社會以及個人之間的溝通方式。”[4]尤其是在中國的社交媒體,其作為政治性公共空間占有一席之地,它更傾向于扮演利益訴求、“動議釋放”、公共抗?fàn)幒蜕鐣訂T的角色,某種意義上似已顛覆了其社交的本質(zhì)[5]。

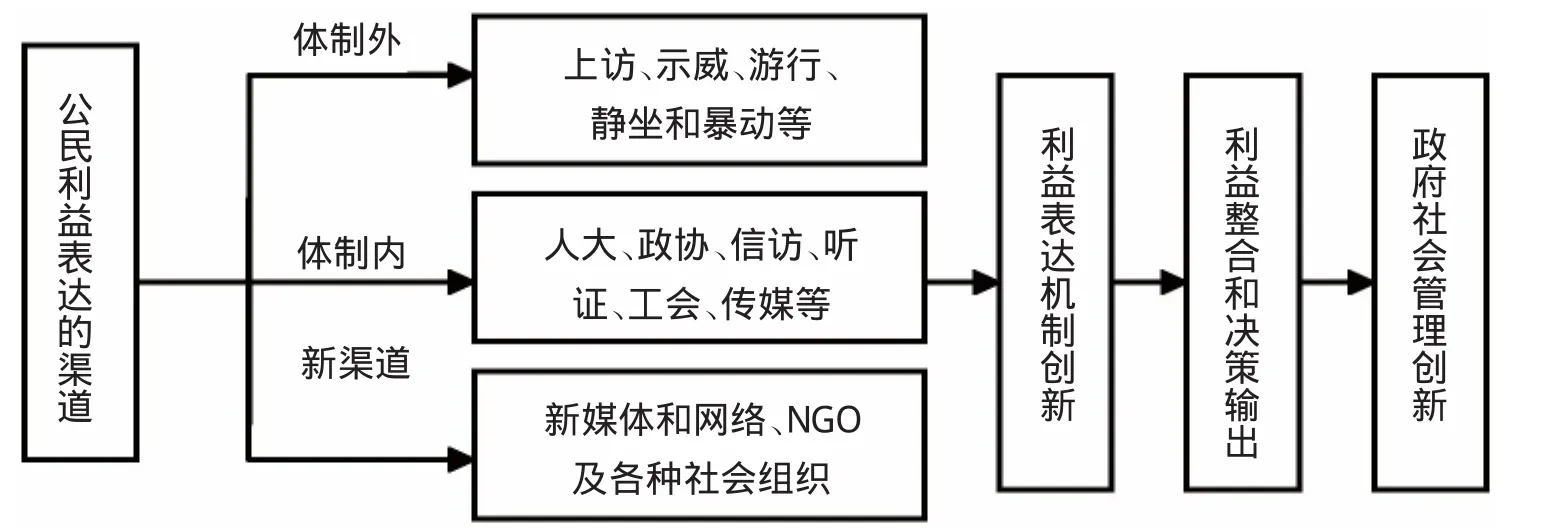

當(dāng)前公民利益表達(dá)的渠道可分為制度性和非制度性(或稱為體制內(nèi)的和體制外)的渠道,但自下而上的制度化利益表達(dá)渠道如人大、政協(xié)、信訪、聽證、工會和傳統(tǒng)媒體的功能沒有得到充分發(fā)揮,尤其是在利益多元化的今天還存在很多不完善的地方。新媒介的出現(xiàn)所形成的強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)輿論和民意,要求培育和建立新的利益表達(dá)渠道和社會凝聚機(jī)制。因為新媒介的發(fā)展使得各種網(wǎng)絡(luò)通訊工具如論壇、博客、播客、聊天工具和微博等的廣泛應(yīng)用,拓展了利益表達(dá)的新渠道,形成了網(wǎng)絡(luò)民意和強(qiáng)大社會輿論。利益表達(dá)渠道的拓展還表現(xiàn)在鼓勵和培育各種NGO和其他社會組織的發(fā)展,改變過去缺少組織化的以個人或小團(tuán)體自發(fā)的利益表達(dá)形式,提高“社會組織化”程度。完善的利益表達(dá)機(jī)制由利益表達(dá)主體的表達(dá)能力、利益表達(dá)客體的價值偏向性、利益表達(dá)渠道的暢通度和利益表達(dá)方式的多樣化這四部分構(gòu)成,而利益表達(dá)主體的機(jī)會不均等性,表達(dá)渠道的低效化和表達(dá)方式的單一性,需要建立完善的利益表達(dá)平臺和弱勢群體的利益表達(dá)機(jī)制。

新媒體的發(fā)展推動了制度化利益表達(dá)機(jī)制的構(gòu)建,這不僅使不同階層的利益得到表達(dá),實現(xiàn)個主題利益的平衡,而且也有利于形成利益博弈和協(xié)商的動態(tài)表達(dá)機(jī)制。當(dāng)前只有培育成熟的利益表達(dá)主體、完善的利益表達(dá)平臺和建立弱勢群體的利益表達(dá)機(jī)制,才能在新媒介的推廣和普及后對利益表達(dá)機(jī)制進(jìn)行構(gòu)建和創(chuàng)新。這種利益表達(dá)機(jī)制的整合與創(chuàng)新,有利于政府決策的輸出,并最終推動政府社會管理的創(chuàng)新,實現(xiàn)政府治理的現(xiàn)代化和提高治理能力。關(guān)于新媒體下利益表達(dá)渠道的拓展和機(jī)制創(chuàng)新帶來的政府治理創(chuàng)新的關(guān)系(見圖1)。

圖1

四、新媒體下的利益表達(dá)和政府治理創(chuàng)新

當(dāng)前中國民眾利用媒體尤其是新媒體的利益表達(dá)和抗?fàn)幍默F(xiàn)象不斷增加。這不僅是由于新媒體對利益表達(dá)和抗?fàn)幱泻芏鄡?yōu)勢和許多成功的案例,而且在利用新媒體進(jìn)行利益表達(dá)的過程中可以形成獨(dú)有的策略,開辟新的路徑,維護(hù)自身利益的同時“倒逼”政府改革,形成良性的利益表達(dá)和利益協(xié)調(diào)機(jī)制。杜絕小鬧小治理,不鬧不治理,甚至采用高壓和警力強(qiáng)制封鎖消息,使得“小事情演變?yōu)榇笫录薄?/p>

“公共政策與公眾利益休戚相關(guān),征集民意,傾聽民聲是公共決策的必備環(huán)節(jié)。”[6]政府的缺點(diǎn)是在民眾體制內(nèi)表達(dá)時不重視,只有事件經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)發(fā)酵形成群體性事件時政府才倉促撤項,但一旦事件平息時又重啟項目。地方政府這樣做的直接后果是導(dǎo)致政府的信任危機(jī),使得民眾寧可相信網(wǎng)絡(luò)謠言也不相信政府的發(fā)布會,所以這一影響是災(zāi)難性的,因為一旦遭遇信任危機(jī)再重新建立則是非常困難的。近幾年,許多基于互聯(lián)網(wǎng)傳播的公共事件,由于信息公開不及時與傳播阻滯,不少民眾“將獲得事實真相、表達(dá)自身訴求的希望寄托于網(wǎng)絡(luò),通過互聯(lián)網(wǎng)表達(dá)不滿,質(zhì)疑政府行為的真實性和公平性”,被認(rèn)為直接導(dǎo)致了對政府信任度的大幅下降[7]。

新媒體對公民政治參與和利益表達(dá)表達(dá)并不總是正面效應(yīng)的,如果網(wǎng)上的信息不準(zhǔn)確,經(jīng)過虛擬化的空間傳播后常會造成激進(jìn)化的后果產(chǎn)生。新媒體的信息不過濾性和非理性,會造成過激言論和激憤的群體心理,助長極端和負(fù)面的社會情緒,錯誤地引導(dǎo)民眾輿論。另外,網(wǎng)絡(luò)社會并不具有完全的平等性,一些微博大V和意見領(lǐng)袖在網(wǎng)絡(luò)治理中具有一定的優(yōu)勢和輿論的導(dǎo)向性,所以新媒體時代更要鑒別和明確利益相關(guān)者,避免相關(guān)政策受利益集團(tuán)的主導(dǎo)。公民參與利益表達(dá)且由此產(chǎn)生的群體性事件盡管有負(fù)面效應(yīng),但同時它也有正面的社會功能,通過利益表達(dá)和政治參與的倒逼機(jī)制,推動地方政府治理的現(xiàn)代化和維護(hù)弱勢群體環(huán)境權(quán)益的制度建設(shè)。

此外,政府在協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系時,要做到社會管理方面的創(chuàng)新,改變過去自上而下的垂直單向的管理路徑,轉(zhuǎn)變觀念真正做到“與人為本”和服務(wù)型政府;建立電子政務(wù)系統(tǒng),提高公共決策的透明度和高效性;構(gòu)建政府與社會民間組織和社會自治組織的互動機(jī)制。政府要從過去堵、截、壓轉(zhuǎn)變?yōu)閷υ捄蜏贤ㄈf(xié)調(diào)各種利益關(guān)系,充分發(fā)揮基層群眾自治組織的作用,使得公民利益得以充分表達(dá)、民間社會組織和自治組織的參與性高漲,進(jìn)而提高政府管理效率和治理水平。

[1]李欣,詹小路.利益表達(dá)中的大眾媒介之困境與優(yōu)勢[J].浙江傳媒學(xué)院學(xué)報,2012,(6):25-28.

[2]韓恒.網(wǎng)下聚會:一種新型的集體行動——以曲阜的民間祭孔為例[J].青年研究,2008,(8):19-27.

[3]王文.微博時代主流意識形態(tài)更須有所作為[J].紅旗文稿,2011,(22):27-29.

[4]Jan H.Kietzmann etal,Social Media?Get Serious!Understandingthe Functional Building Blocksof Social Media,Business Horizons,Vol.54,No.3,2011,pp.241-251.

[5]劉小燕.社交媒體在社會事件中的“動議”釋放[J].山西大學(xué)學(xué)報:哲學(xué)社會科學(xué)版,2013,(6):133-140.

[6]民調(diào)如何才能不“被走過場”[N].新華每日電訊,2010-12-30.

[7]張明新,劉偉.互聯(lián)網(wǎng)的政治性使用與我國公眾的政治信任——一項經(jīng)驗性研究[J].公共管理學(xué)報,2014,(1):90-103.