走進“共和”

陣雨

午后的太陽于霧霾之中穿行,一點不耀眼,圓輪廓清,色澤淺白。我于崇文門下車自東而西行在東交民巷的路上,一路東張西望,目光漂流,而心卻伴著歷史的節拍,忽而沉重,忽而豪情。擱誰也一樣,東交民巷,北京城最狹長的小街,近800年的歷史,近代史斑斑點點灑落著太多太多的屈辱,鐫刻著太多太多的悲情,也記錄著中國人民抗擊西方列強的英勇無畏和解放軍戰士建國日通過時足下留下的鏗鏘與豪邁。現而今,東交民巷早已聽不到滿大街的洋腔洋調,轉瞬而來的是盛世的靜謐與和諧。但塵封在這里的一段中華民族的歷史悲劇和黎民百姓的屈辱故事卻如晨鐘暮鼓,時時敲擊著每一名中國人的耳膜。

東交民巷,緣起于元代,那時,江南的糯米通過京杭大運河運抵這里卸放,因北方人習慣稱南方的糯米為江米,故這里便取名江米巷。明永樂年間,朝廷拓展北京南城,將江米巷劃入內城。后來,正陽門建棋盤街,又將江米巷劃分為東江米巷和西江米巷。當年東江米巷西口有座敷文牌坊,西江米巷東口有座振武牌坊,一文一武,遙遙呼應,象征著中國人崇文尚武之寓意。再后來,這里漸次成為各國使節、商務機構的下榻之所和暫駐之地,并循意更名為東交民巷。明永樂五年,朝廷在玉河橋西設四夷館,負責與少數民族往來及相互間的貿易。清順治帝入主紫禁城后,將四夷館改為四譯館。乾隆十三年(1748),又將四譯館并入禮部會同館,稱會同四譯館,負責接待國內少數民族及外國來朝使節,同時成為語言文書翻譯事務的處所。

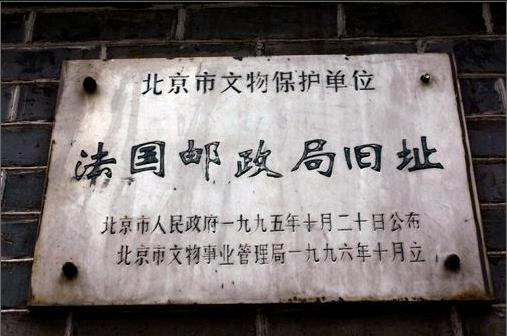

明清兩代,東交民巷是朝廷“五朝六部”所在地,衙署、府第、祠廟甚多,設有吏、戶、禮、兵、工各部,宗人府、鴻臚寺、欽天監和太醫院、鑒駕庫、翰林院、王府、達子館、會同四譯館、賢親王祠、庶常館、高麗館、高墻和太仆寺,肅王府、詹事館、純公府、堂子、榮公府、戶部銀庫、經板庫和昭忠祠等等。那時,中華民族威儀四方,名震海外,這里車水馬龍,又井然有序。然而,閉關鎖國的大清皇帝自詡強大,雖為禮儀之邦之君,卻目中無人,整天沉醉于天國大夢之中。據史書記載,1793年,英國使節馬戛爾尼率領龐大使團來到北京,他們希望同清政府談判以改善兩國貿易,進而建立正常的外交關系。但乾隆皇帝倚仗國威,竟傲慢要求馬戛爾尼覲見時下跪,馬戛爾尼怏怏而去。不可預知的是,晚清中國國力衰微,自鴉片戰爭后,橫遭列強欺凌,東交民巷的一些地段漸漸成了西方侵略者的專屬區。尤其1900年八國聯軍入侵北京,巷內的戶部銀庫就被日本侵略軍搶走白銀三百萬兩;翰林院內的《永樂大典》《四庫全書》等珍本也被毀劫殆盡。次年簽訂《辛丑條約》后,東交民巷左右,東長安街以南、崇文門內大街以西、前門東城根以北、正陽門至棋盤街以東的大片地區,無論衙署民居還是祠堂廟宇,均被西方列強強行列入使館區。他們在使館區內設鐵柵,筑炮壘,置警署,東交民巷成了“國中之國”,凡是中國人均不準入內。美國、法國、英國、日本、奧地利、比利時、意大利、荷蘭等列強各使署分地而居,他們建兵營附于左右,銀行、商店林立,清政府根本無權過問,昔日大清王朝中央機關的辦公地,淪入列強之手。難怪居住在東交民巷附近的清末大學士徐桐在1900年上吊殉國之前,就在自家大門的對聯上寫道:“望洋興嘆,與鬼為鄰。”又有詩曰:“長安門外御河橋,轎馬紛紛事早朝;不料皇宮居冠地,炮臺高筑欲凌宵。”這首詩,是對當年東交民巷的實景描述。

嗚呼!天子之腳下,罕見之異觀!中國近代史之奇恥!

斑斑點點記錄著中國近代屈辱史的東交民巷,同時也鐫刻著中國人民抗擊外國列強的英雄史。1900年,義和團攻打東交民巷使館區,將使館區改名“雞鳴街”,意為“金雞啼后鬼生愁”,表現了蔑視西方列強的英雄氣概。1949年1月31日,北平和平解放,毛澤東主席指示解放軍的入城式一定要從東交民巷經過。2月3日這一天,全副武裝的解放軍戰士雄赳赳、氣昂昂通過了東交民巷,中國人不得入內的歷史宣告徹底結束,也從此洗刷了積郁在中國人民心中100多年的恥辱。1959年,建在東交民巷的各國使館陸續遷出,“國中之國”化為烏有,國恥自此徹底灰飛煙滅。

腳步漸行漸近至東交民巷西端,回望鱗次櫛比的使館建筑,仿若歷史的碎片依然于眼前若隱若現地晃動。我想,每一名中國人走到這里,都應該重拾起近代史這段屈辱的記憶,以審視我們的過去,鏡鑒我們的現在,告訴我們的將來……

下午3點,轉眼便走進了國慶65周年假期的天安門廣場,看到廣場上快樂的人群和吉祥的大紅燈籠,心中倏然平添了無限喜慶。遠遠北望,天安門城樓巍峨屹立,中華人民共和國萬歲九個大字熠熠生輝。我心想“共和”二字真好!和則中華興,和則國運盛,如此一千年,一萬年,萬萬年多好!細細思忖,臉上的笑容綻出燦爛。

(編輯·韓旭)

hanxu716@126.com