高原地區鳥巢式護理在新生兒藍光照射治療中的應用

張秀芝

(青海省人民醫院產房,青海 西寧 810000)

高原地區鳥巢式護理在新生兒藍光照射治療中的應用

張秀芝

(青海省人民醫院產房,青海 西寧 810000)

目的 分析鳥巢式護理在高原地區新生兒藍光治療中的應用效果,探討其臨床適用性和有效性。方法 選擇2016年5月~2017年1月在青海省人民醫院出生的80例新生兒為研究對象,將其隨機分為觀察組和對照組,各40例,對照組新生兒給予常規護理,觀察組給予鳥巢式護理方法,觀察新生兒的血清膽紅素值、藍光治療出暖箱時間、護理評價標準、睡眠時間、血氧飽和度。結果 鳥巢式護理組血清膽紅素值、藍光治療出暖箱時間、護理評價標準、睡眠時間、血氧飽和度,明顯優于普通對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 鳥巢式護理在高原地區新生兒藍光治療護理中具有良好的應用效果,對患兒體溫和高血氧飽和度維持具有良好的效果,并在控制新生兒情緒波動方面具有顯著效果,增加新生兒安全感及舒適感,保持新生兒各項內環境穩定,為新生兒的較快生長提供適宜條件,使其感覺更舒適、安靜,減少哭鬧,睡眠時間增加明顯,新生兒生理性體重、體溫波動、皮膚破損發生概率減少,有效縮短住院時間,在提高治療黃疸患兒的臨床療效,降低并發癥的發生率方面具有很好的實踐意義,值得在新生兒臨床治療中大力推廣。

鳥巢式護理;高原地區;新生兒;藍光治療

鳥巢式護理是當前最先進的新生兒發展性照顧方法之一[1-3],是通過模擬柔軟的子宮形狀,制作的一個恒溫、舒適、安全的類似鳥巢狀床鋪,讓新生兒得到安全感和舒適感。我科將這種先進的理念應用于新生兒藍光治療中, 現對此種護理模式的臨床有效性開展了研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2016年5月~2017年1月在青海省人民醫院出生的80例新生兒為研究對象,本組患幾均無產傷、先天性疾病、嚴重并發癥,且產婦均無嚴重糖尿病、肺及肝膽系統疾病、心臟病,依據其護理方式將其分為鳥巢式護理組與普通護理組,各40例,鳥巢式護理組男17例,女23例,胎齡36~41周,平均胎齡(39.44±0.62)周;普通護理組男18例,女22例,胎齡37~42周,平均胎齡(39.58±0.59)周。兩組新生兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組給予常規護理。當新生兒生命體征處于穩定狀態后,將其裸露,保護會陰和眼睛,帶上棉質手套和襪子,放入暖箱中進行藍光照射治療。

觀察組實施鳥巢式護理。鳥巢又稱“人造子宮”,模擬子宮狀將一條消毒的絨棉布(帶卡通圖案)制作為橢圓形鳥巢(柔軟度、大小適中)[4],并置于暖箱或輻射臺上預熱,使其約為33℃,將新生兒的身體保持伸展和屈曲的平衡,一般擺放原則為四肢中線屈曲位,四肢屈曲,使布卷與新生兒臀部、背部緊貼,沿著新生兒身體,四周環繞,對護圈大小、布卷松緊度進行調整,撐起患兒四肢,降低長時間因臥位不佳造成的皮膚壓迫、關節不適,在2 h更換一次體位,使新生兒有邊界感與安全感,可達到撫摸及固定體位的效果,使其感覺更舒適、安靜,減少哭鬧。

1.3 觀察指標

觀察新生兒的血清膽紅素值、藍光治療出暖箱時間、護理評價標準、睡眠時間、血氧飽和度。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0統計學軟件對數據進行分析,計數資料采用X2檢驗,計量資料采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

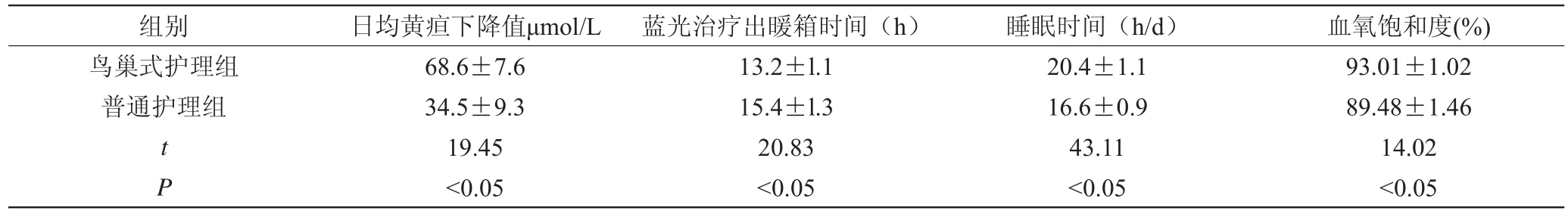

鳥巢式護理組血清膽紅素值、藍光治療出暖箱時間、護理評價標準、睡眠時間、血氧飽和度明顯優于普通對照組,(P<0.05),見表l。

表l 兩組新生兒各項指標對比情況

3 討 論

“鳥巢”俗稱為“人造子宮”。其基本原理是模擬胎兒在子宮內的環境狀況,營造一個類似于子宮狀床鋪,將新生兒置于其中,保持姿勢與子宮內姿勢相似。增加安全感、心情愉快度、 睡眠質量,使體力與智力得到良好發育。這樣有利于新生兒身心健康;鳥巢式護理能更好的維持患兒體溫和高血氧飽和度,能較好的控制心率,體重、睡眠時間增加明顯,新生兒生理性體重下降減少;體溫波動及皮膚破損發生率減少;同時縮短住院時間,有利于新生兒及早產兒的身心健康,有效減輕護理人員工作強度,加強了藍光治療的效果,促進患兒早日康復。

鳥巢式護理可以降低新生兒的情緒波動,保持新生兒各項生命指標穩定,為生長發育提供適宜條件,使其感覺更舒適、安靜,減少哭鬧。有利于新生兒的身心健康,有效減輕護理人員工作強度,加強了藍光治療的效果,促進患兒早日康復,鳥巢護理能夠顯著促進新生兒的生長發育,減少侵入性操作所致的疼痛感,提高新生兒的生活質量。新生兒黃疸是新生兒發育期的常見病,操作簡單的藍光治療在臨床上已經廣泛應用,但因在治療時照射時間長,治療箱僵硬舒適度差,使得新生兒常出現嚴重的情緒波動、煩躁與哭鬧等現象發生,嚴重影響光療有效進行,鳥巢式護理能夠為患兒提供安靜、舒適、恒溫的治療環境,有效提高藍光照射治療的效果,精心的護理+溫柔的撫觸,對患兒的病情恢復和身心發育具有積極幫助作用。鳥巢“床鋪”的制作簡單,易于操作,提升治療效果明顯,具有很好的臨床實踐、推廣意義;同時鳥巢式護理的開展,有效減輕了家屬的擔憂心理,強化了“以患者為中心”的服務意識,提高了患兒家屬對護理服務的滿意度、認可度,順應了優質護理的發展技術要求和時代要求。

[1] 唐妮娜.新生兒黃疸綜合護理干預的臨床意義[J].中國醫藥指南,2012,10(10):681-682.

[2] 蘭 藍.鳥巢式護理在新生兒護理中的應用效果分析[J]. 檢驗醫學與臨床,2014,(05):700-702.

[3] 陳雪蓮,周雪貞,朱麗貞.鳥巢式護理對早產兒血氧飽和度的影響[J].中國實用護理雜志,2012,28(z2):119.

[4] 羅代輝,戈桂瓊,廖 敏.新生兒護理中鳥巢式護理的臨床應用效果分析[J].中國醫院藥學雜志,2016,09:251.

本文編輯:蘇日力嘎

R47

B

ISSN.2096-2479.2017.27.131.02