瓷之韻——館藏元青花云龍紋罐賞析

王小文

當人們漫步于中國國家博物館《瓷之韻——中國古代瓷器藝術》展廳時,不禁會被一件既不像單色釉瓷器那么質樸內斂、又不似彩瓷那樣五彩斑斕的元青花云龍紋罐所吸引(見圖1),該器物身上的游龍好似在波濤洶涌的海面上自由馳騁。青白兩色交相輝映,散發(fā)著古樸而又燦爛的光彩,這便是青花瓷器獨有的魅力,使得古今中外的人們?yōu)橹浴?/p>

2011年,中國國家博物館從中國文物信息咨詢中心成功接收了39萬件文物,這大大擴充了中國國家博物館的基本館藏,使館藏的藏品數量達到了空前的120多萬件。這批文物不僅數量大、質量高,而且包含的種類相當豐富,有瓷器、玉器、書畫、碑帖、佛教造像、雜項等,其中不乏存世量極少的精品,這件元青花云龍紋罐便是其中最為耀眼奪目的一件。

雖然元代只在中國歷史上存在了短短的九十多年,但是毋庸置疑,元代瓷器在中國陶瓷發(fā)展史上占有極其重要的地位,尤其是青花瓷的燒制成功,在中國制瓷史上是劃時代的成就,它的出現結束了宋代陶瓷“清水出芙蓉,天然去雕飾”的審美取向,使傳承百余年的中國制瓷業(yè)中的刻、劃、印花等傳統裝飾技法迅速被彩繪所取代,彩繪瓷器也成為了市場上的主導產品,搶占了青、白瓷的絕對統治地位。青花瓷器以其優(yōu)美的色調和豐富的裝飾紋樣,自14世紀創(chuàng)燒以來就深受古今中外人們的追捧,它是漢族文化、蒙古文化、伊斯蘭文化的完美結晶,直到今天仍然在繼續(xù)燒制,它是我國種類繁多的瓷器品類中沿襲時間最久、產量最大以及最具民族風格的一個品種。

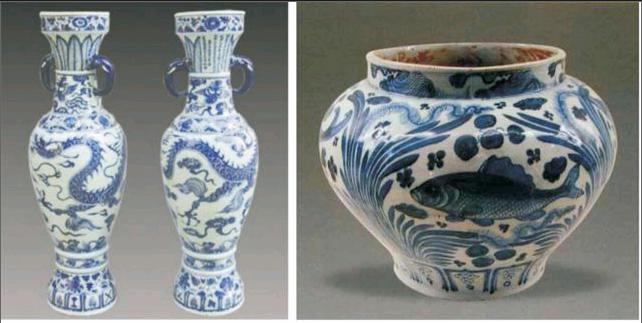

景德鎮(zhèn)生產元青花至今已有六百余年的歷史,由于燒造伊始就是作為貿易商品遠銷海外,因此在國內的留存數量極其有限。在明、清兩代中的官、私文獻中均甚少提及,使得這種鬼斧神工的藝術品在五百多年間都未曾得到過足夠的重視,學術界一直普遍存在著元瓷粗、元瓷少的偏見。成書于20世紀20年代的《飲流齋說瓷》云:“元之一代,歷年較短,與宋末不甚相遠,亦可附于宋焉。”“元代制瓷亦有多窯,然其名不著,統稱日元瓷而已。”因此在一般陶瓷文獻的記載中,多傾向于重宋輕元,甚至有將元瓷誤作宋代或明代的現象。直至英國人霍布森發(fā)現了帶有“至正十一年”銘的青花云龍紋象耳瓶(見圖2),并在1929年《老家具》雜志上發(fā)表的《明代以前的青花瓷器》一文中對它進行了介紹,世人才開始意識到有元青花的存在,但是霍布森的發(fā)現在當時并沒有引起學術界的很大反響。20世紀50年代以后,美國弗利爾美術館的波普博士以此瓶為依據,對照伊朗阿德比爾寺及土耳其伊斯坦布爾托布卡普博物館所收藏的元青花瓷器,在造型、紋飾等方面進行深入的對比研究,先后發(fā)表了《14世紀青花瓷器:伊斯坦布爾托布卡普宮所藏一組中國瓷器》以及《阿德比爾寺收藏的中國瓷器》。他以“至正十一年”銘青花云龍紋象耳瓶為標準器,發(fā)現了一批與之相似的青花瓷器,稱作“至正型產品”,它們被認為是中國景德鎮(zhèn)在14世紀中期生產的成熟青花器。至此,對元青花的研究進入了高潮期。后來,隨著國內外的考古發(fā)現不斷增多以及傳世品不斷被發(fā)現,元青花出現在了各大博物館的展廳里供人們欣賞。

本文所介紹的這件元青花云龍紋罐高29.5厘米,口徑21厘米,底徑18厘米,造型豐滿,端莊大方,主體紋飾為海水龍紋,釉質光潤,筆觸有力,青花蒼翠濃艷。經過與國內外基金會、博物館所藏元青花器物反復比對,筆者認為這是一件元代后期江西景德鎮(zhèn)生產的一件標準“至正型產品”。不僅如此,這一造型的青花罐多以人物故事、纏枝牡丹、魚藻紋(見圖3)等題材出現,飾以云龍紋的在國內外各大博物館藏品中非常稀有,因此它具有極高的歷史價值和藝術價值。

從整體造型上看,此罐直口短頸,口徑略大于底徑,唇口稍厚,溜肩圓腹,肩以下漸廣,至腹部下漸收,至底微撇。此器形在國內外傳世及出土元青花器物上均有跡可循(見圖3),應是既做外銷瓷又供國內使用的器形。

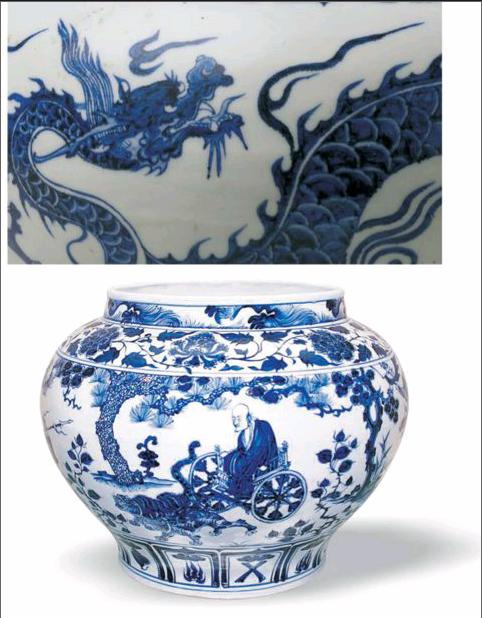

從青花發(fā)色上看,與明代洪武時期僅略帶“藍”意、實則灰黑以及永宣時期釉料深入胎骨、有非常明顯的鐵結晶斑的現象都截然不同。此罐應是使用優(yōu)質的進口鉆料所繪制,青花發(fā)色濃艷,層次清晰,有少量的黑色鐵結晶斑點(見圖4),這是由于釉料之中含鐵量較高所致,但是與永宣時期刻意追求結晶斑效果不同。此罐用料均勻,色濃而薄,線條精細,不甚暈散,黑斑雖色深但不影響整體效果,青料下沉滲入胎骨的現象也不甚明顯,這與元代窯工篩選最好的進口青料繪制此器有很大關系。

紋飾由上到下共分為四層。第一層口沿處:飾波浪紋。此類紋飾由波紋和浪紋組合而成。波紋以粗線勾勒輪廓,形如“江崖”,浪紋以精細的線條畫成,如篦紋、指紋之細密,浪與波之間留白。這種常飾于古代龍袍、官服下擺的吉祥紋飾,被窯工們加以藝術加工后,被廣泛地運用到瓷器的裝飾上。安徽省蚌埠市明湯和墓出土的元青花雙耳花卉紋蓋罐,以及在2005年倫敦佳士得舉行的“中國陶瓷、工藝精品及外銷工藝品”拍賣會上以人民幣約2.3億元成交、創(chuàng)下了當時中國藝術品在世界上的最高拍賣紀錄的元青花“鬼谷子下山圖”罐(見圖5)都是以這種波浪紋裝飾頸部的,并且風格、畫法均如出一轍,應是當時比較流行且成熟的畫法。第二層肩部:飾蓮瓣紋,由外粗線、內細線組成。內框細線一筆勾成,外框粗線為雙線勾邊后填色而成。蓮瓣內繪雜寶紋(火焰、寶珠等)、花卉紋(蓮、菊等)。蓮瓣與蓮瓣之間隔開,互不相連。這一紋飾從明代洪武開始變化,雖仍由外粗內細雙框構成,但均單筆勾繪,線條較細,蓬瓣與蓮瓣之間相連,也稱為“借邊”(相鄰的兩個蓮瓣共用一條邊框)。永樂、宣德及以后各代都沿襲了這種借邊的畫法。第三層腹部:繪二龍相逐的主題紋飾。龍身修長,頭小頸細,怒瞪雙眼,張嘴吐舌,有胡無須,頭上有披發(fā),雙角長如鹿角,背脊如火焰。龍身有半圓弧形的鱗,形如魚鱗狀。爪為三趾,貌似鷹爪,四肢飾飄帶狀毛發(fā)(見圖6)。尾部隨身體延伸,尖如蛇尾。除部分細節(jié)之外,其整體形態(tài)、畫面布局與英國大維德基金會所藏元“至正十一年”銘青花云龍紋象耳瓶完全一致。值得注意的是此罐的第四層:底部紋飾,從現存世的元代直到清代的大部分青花罐類器物來看,最底層紋飾都是與主題紋飾有明顯界限,程式化比較明顯,絕大多數都是和肩部紋飾上下呼應的蓮瓣紋,而這件青花罐的底部紋飾海水波浪紋與腹部主題紋飾之間并沒有明顯分界,畫面布局不拘一格。兩只游龍奔騰在洶涌的浪花之上,似在怒目追逐,又似在并駕齊驅,兩部分紋飾渾然一體,相映成趣。

這件青花龍紋罐在整體紋飾上體現了元代風格,并且在一些細節(jié)之處反映了元代后期至明初期的特點。第一,元代龍紋大多沒有披發(fā),且觸角長似鹿角,到了明代龍紋出現披發(fā)且觸角變得短小,而這件青花罐龍頭披發(fā)飄逸,但是龍角依舊長如鹿角,并且向下延伸。第二,底部波浪紋體現出元代和明代的共同特點,紋飾主體無疑屬于元代,但是底部波浪紋中夾雜著許多小圓圈,這在出土或傳世元青花中是不多見的;而明洪武時期的波浪紋一般中間浪紋以粗線畫出規(guī)則高低的浪花并加以小圓圈,浪花上下以細線勾波紋填空。除了這兩點之外,這件青花罐腹部、底部兩層紋飾相加正好構成了元“至正十一年”銘青花云龍紋象耳瓶的腹部紋飾,二者幾乎一致。

綜上所述,此器無論從整體造型、青花發(fā)色還是紋飾風格上看,都是一件不可多得的元青花精品,而且與海外所藏一件有明確紀年的元青花標準器(英國大維德基金會所藏元“至正十一年”銘青花云龍紋象耳瓶)的紋飾相似度極高,因此可以斷定其制作年代應與元至正十一年很接近,雖然從一些紋飾特點上體現出了明代初期的特點,但是明代洪武時期青花發(fā)色基本都是灰黑色,與此器截然不同,因此筆者認為這件元青花龍紋罐應屬于至正十一年之后制造的成熟的元青花作品。