構建心理地圖 抓好區域定位教學

張玉紅

(福建省建陽市第二中學, 福建 南平 354200)

區域地理是自然地理和人文地理的出發點和歸宿,是地理學科的基礎和重要內容。以各種形式的區域圖為載體考查相關地理原理和能力一直是高考地理命題的重要形式,因此,根據圖示信息準確判定區域位置是解答各類區域試題的關鍵,也是考生必須具備的一項核心地理技能。近幾年高考,發現學生在區域地理部分失分現象嚴重,究其原因,主要是學生頭腦中尚未形成清晰的地圖表象,空間概念模糊不清。因此,學生就無法借助“心理地圖”展開空間的思維與分析。地理的學科性質決定其思維的空間特色,各種地理思維活動常常是借助正確的心理地圖來進行的。[1]

一、構建心理地圖的教學意義

1.有助于提升學生的綜合分析能力

地理課程標準明確提出:“地理學不僅研究地理事物的空間分布和空間結構,而且闡明地理事物的空間差異和空間聯系,并致力于揭示地理事物的空間運動、空間變化規律。”依據心理地圖逐步將知識系統化,心理地圖越豐富,地理空間思維能力就越活躍,綜合分析能力也越強。

2.有助于提高地理記憶能力

高中區域地理內容多,知識點散,記憶量大。如果在腦海里儲存起清晰完整的中國政區圖和世界政區圖,就可將中國地形、氣候、河流、人口以及工農業的分布;世界地形、氣候、河流的分布等內容,按照分布規律一一落實到圖上,散亂的內容有了依托,記憶起來更自然、更順暢,記憶就會深刻持久,比死記硬背這些地理知識要輕松自如得多,記憶效率自然提高,記憶能力也將顯著增強。

3.有助于提高學生的想象力

想象力是人在已有形象的基礎上,在頭腦中創造出新形象的能力。如果給出某區域的信息:位于北回歸線與東經90°相交處,通過心理地圖的定位,可以判斷出該區域為南亞的孟加拉國,聯系孟加拉國的區域特征,即可解決相關的地理問題。這種利用頭腦中已儲存的地理信息進行圖文轉化,形成一個清晰準確的地圖新形象的過程,發展了學生思維,提高了學生的想象力。[2]

二、心理地圖的建立階段

心理地圖的建立要遵循學生的認識規律,由模糊到清晰,不斷豐富清晰頭腦中的心理地圖,通常要經歷3個階段:

1.混沌模糊期

表象知識的有意或無意識記時期往往呈混沌狀態。這一時期,要靠反復的識圖、用圖,通過感知積累一定數量和質量的地圖形象。因此,在教學中應以地圖作為主要教學媒體,用圖像開路,感知優先。特別是講授新課時,要讓學生了解和掌握教學內容中的基礎知識,并嘗試繪制最簡單的地圖或者知識結構圖,以培養學生的地圖意識和“大腦制圖”能力。例如,在分析某區域地理特征時,從地理位置開始,確定該地區在全球的位置、地形特征、氣候特征等,進而推導出該地的自然景觀特征,由此分析農業、工業、商業的發展與交通、城市的分布等。應把每一節課,甚至每一小分節,都落實到地圖上,讀圖——以圖釋文,憶文——以圖索文,進行圖文知識的互相轉換。

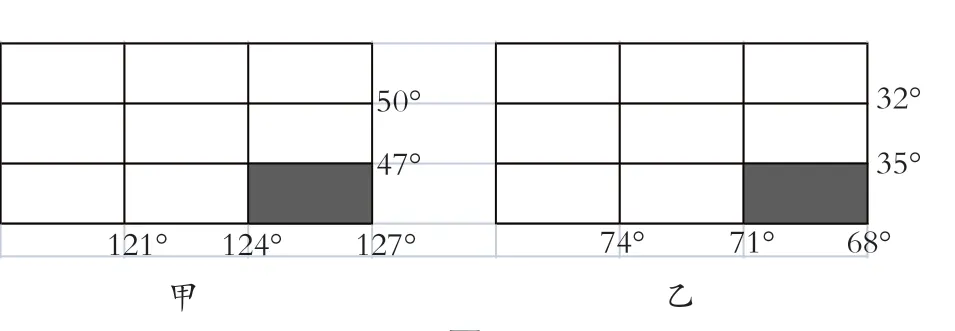

例如:讀局部地區經緯網示意圖(圖幅相同),乙地西部臨海。下面有關甲乙兩地的敘述,正確的是()

圖1

A.兩圖豎線顯示的地域范圍一樣大

B.甲、乙兩地石油資源豐富

C.甲地進入雨季時,乙地正值旱季

D.甲地在乙地的東北方

如果心理地圖潛藏于大腦中,就會自然地想到甲位于中國東北地區,有大慶油田,石油資源豐富,該區域屬于溫帶季風氣候,夏季炎熱多雨,7月、8月降水多,雨熱同期;而乙則位于南美洲30°~40°大陸西岸,地中海氣候,冬季降雨豐沛,雨熱不同期,所以C正確。如果能夠把甲和乙的位置呈現在心理地圖上,就不難發現:甲在乙的西北方,D錯誤;又因為甲的緯度比乙高,相同經度差切割的緯線長度,左圖比右圖的短,則A錯誤,再次確認了答案。

2.層次明朗期

將課時教學內容或小節教學內容整理成知識結構圖,或填繪在特定的底圖上,形成區域性網絡。區域地理涉及的內容繁雜,區域之間又沒有必然的聯系,如果采用死記硬背的方法,往往很難掌握。應運用正確的方法,概括為“扯線、結網”四個字。

扯線:理清知識頭緒,抓住知識聯系,形成多條知識“鏈條”。抓住各地理要素之間的聯系,是地理學科最重要的學習方法之一。在復習中要弄清每一個區域各種自然要素之間、自然要素與經濟發展之間的因果關系和制約關系。這樣才能真正理解整個區域特征形成的前因后果,形成有利于記憶的知識結構和知識網絡。例如美國的氣候分布與東西高、中間低的地形之間的關系;地形、氣候與農業生產布局之間的關系;工業分布與自然資源、交通運輸之間的關系等等。又比如西亞和北非,有兩條主線:①緯度位置→副熱帶高氣壓帶→氣候特點(高溫干旱)→農業生產特點→出口物資;②自然資源(石油)→石油生產→石油運輸線路→與石油有關的工業部門。

結網:在牢固掌握 “鏈條”的基礎上,線線交織,形成知識網絡。如把高中地理主干知識在世界區域的心理地圖上進行疊加,在空間上串起知識體系。[3]

例如:圖2中P地常年受西風帶影響,那么該地可能位于()

圖2

A.歐洲西部 B.美國西部沿海

C.非洲西南沿海 D.南美西南沿海

分析:由于P地常年受西風控制,可判斷該地位于南北緯40°~60°的大陸西岸,再通過緯度判定為南半球,選D 。

3.完善清晰期

當學生頭腦中對章節圖表有了層次明朗的知識結構以后,就應該訓練其動腦、動手能力,繪圖、疑圖——以圖索文,索理于圖。這個過程,應該做好以下兩個方面的工作。

(1)邊講邊畫邊默

使每一個知識點都能落實在圖上,關鍵是引導學生手上畫圖,口中復述,心里默圖。做到圖文融合,清晰、鮮明,重點突出,通過以文釋圖、以圖釋文、以圖變圖,形成新的心理地圖,達到運用心理地圖分析問題、解決問題的目的。

(2)引導學生自主研究、合作探究

自主學習不是讓每個學生各學各的,是要激發起全體同學的學習興趣,使每個學生都積極主動地去探索、去學習,并加強合作交流,少走彎路。自主探究教學法就是引導學生的自主學習,以促使學生進行主動的知識構建的教學模式。

筆者上課時每堂課留出5分鐘的時間,讓兩個學生上講臺憑借自己頭腦中的心理地圖把它說出來。如:介紹一個國家的情況,宏觀上介紹國家的區位,微觀上介紹國家的自然、人文情況。對于學生來說,準備的過程以及聽同學講解的過程就是建立心理地圖的過程。而且,這種建立是主動的,不是教師講解過程中被動接受的過程。[4]

學生通過自主探究,明確地圖在本節、本章、甚至整個高中地理知識中的地位和作用。這對于整個地理知識結構的完善是非常關鍵的,直接關系著心理地圖思維框架的穩固,是心理地圖思想的價值體現。

三、構建心理地圖的教學建議

1.做好區域定位教學工作

區域定位成為近幾年高考的必考題,因此要求地理教學必須培養學生準確的區位判讀能力。若區域定位錯誤,則會南轅北轍,導致全盤皆輸。利用經緯線判讀某地的區域位置,應分區域逐步構建全球經緯網心理地圖。

(1)通過經緯網定位區域

選取一些重要的經緯線(赤道、南北回歸線、南北極圈、本初子午線、180°經線、20°W、160°E、120°E),通過它們,在腦海中形成完整經緯網。全球區域位置的判讀,可選擇十條重要經緯線,找出并以歌訣、順口溜等形式記憶各經緯線穿過的主要地形區,再根據相鄰地理事物的相對位置,就能比較容易確定某地的區域位置了,如表1。

表1

中國地圖也是這樣,選取八條重要經緯線來記憶,以幫助學生建立心理地圖,如表2。

表2

此外,還可以要求在經緯度跨度不超過十度范圍內描一幅輪廓圖,說出它的基本知識、位置、自然特征、人文特征等等。

(2)通過重要地理事物的形狀定位

在教學或作業講評中,時時提醒學生找到地圖中一些重要地理事物的形狀進行定位,如河流、湖泊、山脈等等,要求學生對一些重要地理事物的形狀要有一個深刻的印象。如長江和黃河就是很重要的定位要素:長江的“W”形干流是纏繞在30°N線上的,黃河“幾”字形的中游河段貼近110°E的東側,接著拐向東貼近35°N線。再如,意大利圖形似一只漂亮的長筒靴,構成這只“靴子”的骨架山脈:北為阿爾卑斯山脈,南為東北—西南走向的亞平寧山脈。這只“靴子”是歐洲的一個大半島,亞平寧半島伸進了地中海。

(3)通過特殊地理事物判斷

著名的山脈、山峰、湖泊、城市、礦產地、宗教圣地、旅游勝地等都需要記憶。可通過這些特殊地理事物的位置及其相互關系,判斷圖示區域。例如,赤道附近某地區,如果有標注5895米的山峰,就可判斷該地區位于東非高原,因為赤道地區,只有乞力馬扎羅山有這樣的高度。

2.教學小結結構化

每結束一個學習單元,都要以結構化的小結整理學習內容,以形成完整的知識結構。小結的過程就是用一條繩子把零散的、孤立的知識串起來,形成網絡,使之整理成條理化、系統化知識的過程,也有益于提高概括力、理解力和思維力。

3.教學內容圖像化

地理教學內容有較強的邏輯性,但更多時候需要以形象思維作支撐。教學內容圖像化有助于學生建立空間概念。其一,教師在上課時,要盡可能把所有具有分布特征的地理事物都落實在地圖上,引導學生動手畫圖。其二,要逐步訓練學生在大腦中建立立體概念,促進其想象力的發展。沒有想象,就沒有心理地圖。

總之,教師遵循認知規律,循序漸進、對學生進行長期有意識的心理地圖訓練,使學生逐步形成清晰、準確的心理地圖,學生的空間感知和圖像解析能力將得到極大的發展。

[1]程南云.心理地圖的訓練與構建[J].中學地理教學參考,2008(6):39-40.

[2]陳榮生.加強學生空間定位訓練,提高地理基本素養[J].教育界,2013(10):52-54.

[3]徐明.區域地理復習方法[J/OL].學科網,http://www.zxxk.com/ArticleInfo.aspx?InfoID=240891&Pa ge=3,2013-04-21,2015-01-16.

[4]趙敬霞.構建高三區域復習的心理地圖[EB/OL].2012.12.11.

[5]何遠浩.區域地理歌訣識記經驗點滴[N/OL].人教網,http://www.pep.com.cn/gzdl/jszx/jxyd/jxyj/201308/t20130815_1162618.htm,2013-08-15,2015-01-16.