論電影《孔子》中的道德敘事

李昳聰

中華民族有著5000多年連綿不斷的文明歷史,創造了博大精深的中華文化,為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。中華文化積淀著中華民族最深沉的精神追求,包含著中華民族最根本的精神基因,代表著中華民族獨特的精神標識,是中華民族生生不息,發展壯大的豐厚滋養。習近平總書記指出:“不忘歷史才能開辟未來,善于繼承才能善于創新。”[1]我們要以科學態度對待傳統文化,尤其是那些對于當代人有著普遍道德教化意義的中華優秀傳統文化。

隨著人們知識結構的變化,當代社會之道德教育變成了道德知識或道德理論的推演以及道德規范和道德律令的灌輸。[2]這種做法引發兩個問題,一方面忽視了人們對日常生活的道德體驗;另一方面,所謂的具有普遍意義的道德真理無法解決實際的道德生活,從而失去了它應有的魅力。這導致許多人,尤其是處于道德人格形成期的廣大青少年對于繼承傳統的道德文化興趣不大。道德教育本應是以促進道德品質為目的,結果卻變成了簡單的道德知識的堆疊。我們的道德教育應該回歸生活,應該致力于理解現實生活中道德問題。道德敘事在這一領域為我們打開了便捷之門。

電影《孔子》海報

一、 道德敘事的理念及其效用

敘事(narartive)源自于拉丁文,本初的意思為“知識、專家或熟練實務”。權威的《韋伯第三國際辭典》將其界定為:“講故事,或類似講故事之類的事件或行為,用來描述前后連續發生的系列性事件。”[3]1969年,法國結構主義批評家托多羅夫(T.Todoro)提出了“敘事學”這一概念,自此敘事在很長時間里都被當做文學領域中的專業概念。直到上個世紀80年代,加拿大的幾位學者將敘事研究引入了教育領域,隨后幾年,美國品格教育運動又將敘事方法應用到價值教育領域,并開發了大量與道德敘事相匹配的課程資源,產生了顯著的教育效果。

至于道德敘事在我國興起和應用與近些年國家提倡和提升的素質教育有著緊密的聯系。雖然,我國當代的道德敘事教育起步較晚,然而當我們回顧中華優秀文化傳統時,我們發現道德敘事作為一種道德教育理念,在我國卻有著悠久的歷史淵源。歷朝歷代的文獻資料都可以找到道德敘事的身影,它們或者在蒙學讀物和成語典故中,或者在家訓家書和儒家和道家經典中,如《三字經》《顏氏家訓》《二十四孝圖說》《劈山救母》;甚至廣為流傳的戲曲唱本和神話傳說也是與道德敘事相伴而生的,如“精衛填海”“孔融讓梨”“鑿壁偷光”等。正如麥金太爾在《德性之后》中所說:“每一個民族在其古代都靠詩性化教化——靠‘講故事’為主要的道德教育方式。”[4]通過這種方式,祖先在講述著人類故事的同時,也成為了道德教育這一基本方式的示范者。就像法國著名哲學家保羅·利科曾經說的:“故事為我們提供了一種重新描述世界的模式。不管是傳記性的或虛構的,故事給我們提供了生活的意義和歸屬……故事的結構給我們提供了想像、陳述和隱喻,讓我們在道德上產生共鳴,促進我們對他人、世界和自己的認識。”[5]

二、 電影《孔子》中道德敘事方法的運用

道德敘事中,敘事者在對平凡而又具有深刻意義事件進行敘述的過程中,在發掘隱藏于這些生活、事件、經驗和行為背后的道德思想和價值觀念的同時,也促進受教育者的世界觀、人生觀、核心價值觀和健康人格形成發展。電影《孔子》正是采用了這種方法。它按照敘事方式講述了孔子從51歲至73歲逝世的仕途演變及生活歷程,不僅將孔子后半生中重要的歷史事件,如墮三都、周游列國、陳蔡被圍等展現給觀眾,更為重要的是通過對先哲孔子起伏跌宕的人生描繪,再現了孔子對于仁、禮、和、樂的畢生追求。

從一般意義上看,道德敘事至少要圍繞道德敘事的主體和客體來展開,在敘事內容和敘事方式上體現以下特點:在保證道德敘事形式的多樣化的同時不失道德敘事內容的人情味,在道德敘事過程體現互動性的同時不失敘事內容所蘊含的深刻價值。電影《孔子》充分體現道德敘事內容的人情味這一點。它在鋪墊圣人鴻途偉志的同時也盡可能地去體現圣人與常人一樣的普通身份。這樣,我們不僅在“夾谷之會”等重要的政治事件甚至戰爭場面中感受到了孔子臨危不懼、果斷決策、大義凜然的英雄氣概,還在“子見南子”“顏回救書簡”等典故中體會到了孔子在知音難求、痛失愛徒等作為常人的柔情一面。

敘事主體作為信息發送者,他負責把道德故事或道德原理,通過媒介直接或間接地傳遞給道德敘事客體,即需要接受教化的人群(通常情況下我們認定,這是一群尚未擁有德性或少有德行的未成年人)。對于道德敘事者應具備的資歷,我們應該從他對社會和個體進步發展的意義上加以考慮。這是因為,一方面他們講述自身的道德故事,另一方面他們也肩負著敘述關于他者的道德故事。所以,只有那些具有歷史責任感和擁有德性并能踐履德行的才能擔任道德敘事主體。

另外,在具體的敘事過程中,敘事者不可以用一種居高臨下的態勢進行道德說教,而是要采取既可以敘事,也可以引導道德敘事客體進行敘事的方式方法。所以,道德敘事要以多樣化的形式挖掘敘事中的道德價值。敘事者還要用真實感情來敘事并賦予道德教育人情味。需要注意的是,賦予道德教育以人情味并不是要放棄敘事者所堅守的倫理底線,它與敘事者擔負的倫理使命并不沖突。只有形式多樣又極具人情味的道德敘事,才能使人把其內隱的教育意義內化為自身的道德品質,從而真正發揮道德敘事的優勢。電影《孔子》在這些方面都處理得很完滿。沒有道德說教,只是通過經典事跡順理成章地引出“禮、義、仁、信、智”五個儒學思想中最為重要的部分,也為我們詮釋了一位文化繼承者和儒家思想傳播者的孔子形象。觀看過這部影片的觀眾,都會對影片中孔子那三次隆重莊嚴的叩拜大禮留有深刻的印象,對于孔子身處亂世但仍能巋然不動地堅持和推行“仁、禮”的政治理念之壯舉感到敬佩和震撼。

敘事者與敘事客體在以“教”和“學”為中介的互動形成了特殊的社會關系。也只有通過敘事過程的互動,才能將道德敘事的教育意義通過體驗情感和感應心靈傳遞給敘事的客體,逐漸積累形成其道德行為的踐履標準。

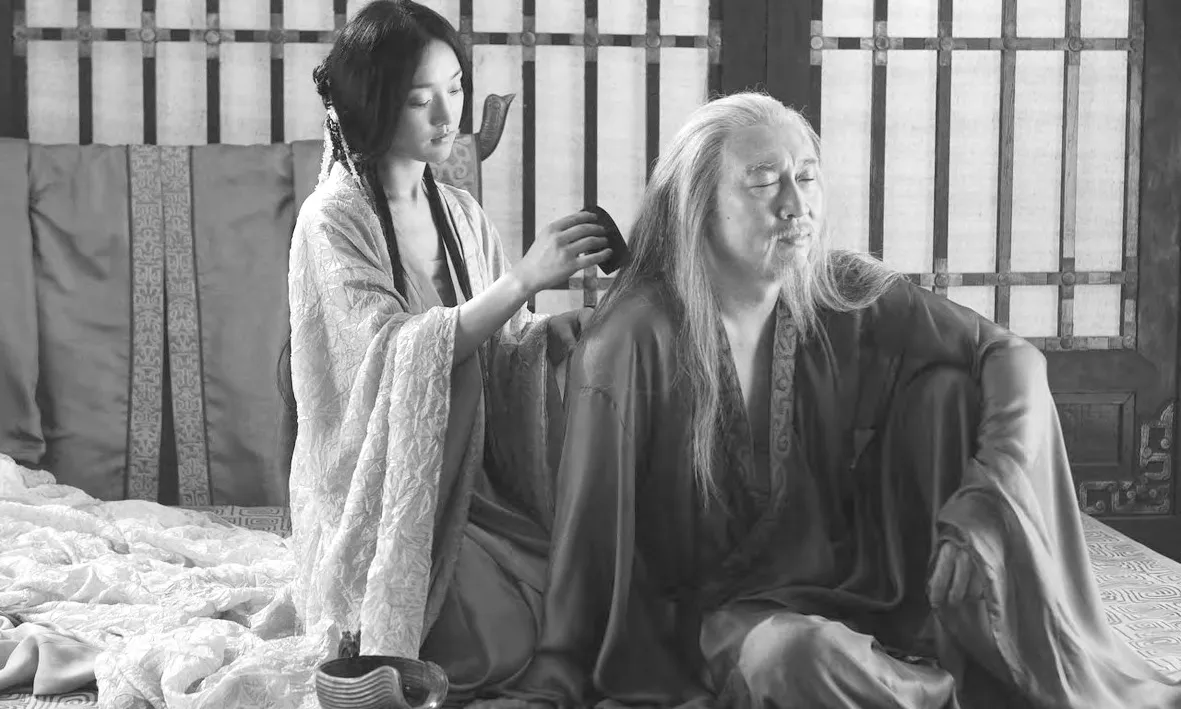

電影《孔子》劇照

敘事內容作為道德敘事的素材,并不是生活中任意的事件,而是必須蘊含著深刻的道德教育意義。在這個過程中,關鍵的問題是要處理好“宏大敘事”與“個體敘事”之間的關系。“宏大敘事”作為對時代特征或精神的一種勾勒,帶有典型的思辨性。其表述方式更多是以敘事者的“獨白”來完成的,但是容易走向“強迫灌輸”和“道德威權浸透”的歧途,讓敘事客體拒之千里。敘事客體是一個個鮮活的個體,所以,道德敘事也應該屬于“個體敘事”范疇,一定要關注個體道德經驗,并通過個體道德經驗來逼近社會道德實踐本身。電影《孔子》在這方面也把握得恰到好處。電影中對孔子“禮樂仁和”的大同思想的演繹,沒有“強迫灌輸”的痕跡,更不會讓觀眾拒之千里。它通過“子見南子”“子路之死”等橋段再現了儒家思想的精華——“克己復禮”;通過孔子在朝堂之上舌戰群儒,反抗三桓的橋段再現了孔子對“仁政”的堅守;通過孔子周游列國志在天下到救世思想破滅后專心設壇講學的轉變,再現了大人物的“大智慧”。整個電影通過孔子的個體道德經驗展開,不僅向我們宣揚了儒學文化,也讓我們對博大精深的孔子思想窺見一斑。

結語

以上是我們結合電影《孔子》對道德敘事的理念及其實施方法中應該予以保留和堅持的相關特點之介紹。從中我們也能深深感受到道德敘事這種方法對于繼承中華優秀傳統文化和改善當代道德教育實踐的不可替代性。只有通過道德敘事才能真正讓人們進行現實的道德思考,促進道德生命的成長,并最終形成優秀的道德品質。

研究電影《孔子》中的道德敘事及其道德教育意義,既有利于我們傳承與弘揚民族精神,也有利于改進道德教育的方式方法。中華傳統文化是我們民族的“根”和“魂”,如果拋棄傳統、丟掉根本,就等于割斷了自己的精神命脈。[6]我們亦希望有更多類似于電影《孔子》之道德敘事的出現,幫助我們了解傳統文化,深入傳統文化。只有這樣,我們才能堅持古為今用,推陳出新,有鑒別地加以對待,有揚棄地予以繼承,才能更好地傳承和弘揚傳統文化。

[1][6]中共中央宣傳部.習近平總書記系列重要講話讀本[M].北京:學習出版社,人民出版社,2014:99-107.

[2]李昳聰.提升出版道德 推進學術創新[J].自然辯證法通訊,2010(4):119.

[3]Judy Pearsall.新牛津英語詞典[M].上海:上海外語教育出版社,2001:1231.

[4](美)麥金太爾.德性之后[M].龔群,戴揚毅等,譯.北京:中國社會科學出版社,1995:121.

[5]Carol Switherell.Narrative and the Moral Realm: Tales of Caring and Justice[J].Journal of Moral Education,1991,20(3):239.