吉林省低山丘陵區土壤抗沖抗剪性研究

張 瑜,王佩將,許曉鴻,蘆貴君

(吉林省水土保持科學研究院,吉林 長春 130033)

吉林省低山丘陵區土壤抗沖抗剪性研究

張 瑜,王佩將,許曉鴻,蘆貴君

(吉林省水土保持科學研究院,吉林 長春 130033)

低山丘陵區;抗沖性;抗剪強度;影響因素

土壤抗沖性和抗剪性是土壤抗侵蝕性能的重要方面,研究土壤抗沖性和抗剪強度有助于揭示土壤侵蝕規律。以吉林省東遼縣杏木小流域為研究區,在蒙古櫟林地、楊樹林地、落葉松林地、大豆地、玉米地、竹節梯田果園地設置樣地,采集林地與坡耕地土壤樣品,進行土壤的抗沖性、抗剪性及其影響因素研究,結果表明:林地的土壤抗沖性與抗剪性均好于坡耕地,土壤抗沖刷系數與土壤非毛管孔隙度呈顯著負相關,與>0.25 mm水穩性團聚體含量呈極顯著正相關;土壤抗剪強度與土壤容重、總孔隙度、非毛管孔隙度、>0.25 mm水穩性團聚體含量、初始入滲率、穩定入滲率、平均入滲率的相關性均未達顯著水平。

土壤侵蝕是指降雨徑流力、風力、重力等侵蝕營力對地表土壤的破壞、搬運和沉積的過程。土壤水蝕過程是水破壞土體的力學過程[1],是雨滴對土粒的擊濺剪切作用和徑流對土粒的沖刷剪切作用的過程綜合,因此土壤的抗沖性和抗剪性是表征土壤抗蝕性能的重要指標。土地利用是人類利用土地進行各種活動的綜合反映,對土壤侵蝕有重要影響。

吉林省低山丘陵區土壤貧瘠,農業生產活動劇烈,降雨主要集中在夏季,且多為暴雨。受地形、耕作方式和降雨等因素影響,土壤侵蝕強烈,侵蝕模數遠大于土壤的生成速率,超過東北黑土區允許土壤流失量200 t/(km2·a)[2]。目前關于吉林省中東部低山丘陵區土壤侵蝕方面的研究多集中在水土流失狀況、土壤理化性質[3]、水土流失綜合治理措施及水土保持措施對土壤性質的影響等方面[4-6],而關于土壤抗剪性、抗沖性的研究卻鮮見報道。基于此,以遼源市東遼縣杏木小流域為研究區,研究不同土地利用類型土壤的抗沖性和抗剪強度,希望能為吉林省土壤侵蝕機理研究提供數據參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于吉林省遼源市東遼縣安石鎮杏木小流域,地理位置介于東經 125°22′40″—125°26′10″、北緯

42°58′05″—43°01′40″之間,屬中溫帶半濕潤大陸性季風氣候區,年均氣溫5.2 ℃,最高氣溫38 ℃,最低氣溫-40 ℃,≥10 ℃年積溫2 900 ℃,年無霜期137 d,年平均日照時數2 498 h,年均降水量658.1 mm,其中6—9月降水量占全年降水量的70%左右。該區為典型的東北低山丘陵地貌,是典型的水力侵蝕區,土壤多為棕壤、草甸土,土壤有機質含量2.16%,N、P、K含量分別為73.34、86.78、117.19 mg/kg。植被類型屬長白山植物區系,植被覆蓋率19%,主要有天然次生林、人工林,其中天然次生林有蒙古櫟、胡桃楸、水曲柳、紫椴、白楊、家榆、刺五加、胡枝子、山刺玫等,人工林主要樹種有紅松、長白落葉松、樟子松等,草本植物有木賊、鈴蘭、小葉章、透骨草、鴨耳芹、蒿類及禾本科雜草等,農作物基本以玉米為主。

1.2 樣地選擇和樣品采集

研究區內主要土地利用類型有:坡耕地,主要種植玉米和大豆,耕作制度為一年一熟;園地,主要采用竹節梯田整地栽植蘋果梨樹,樹齡為4~6年;林地,面積較大的落葉松、蒙古櫟、白楊林地,樹齡20年左右。根據研究區土地利用類型和植被的代表性,設置玉米地、大豆地、竹節梯田果園地(蘋果梨樹)、落葉松林地、蒙古櫟林地樣地各1個,各樣地面積均為10 m×10 m。在樣地內采用矩形環刀取樣器、環刀、鋁盒沿對角線的四等分點取表層原狀土樣,并用便攜式抗剪儀對土樣進行抗剪切力測定。

1.3 土壤抗沖抗剪性測定

(1)土壤抗沖試驗采用原狀土抗沖槽沖刷法。在樣地取樣點用矩形環刀取樣器(20 cm×3 cm×4 cm)采集原狀土樣,環刀上下通透,下部開有刃口,取樣后用塑料袋密封后帶回實驗室。試驗中將沖刷槽的坡度定為5°,具體操作參見文獻[7],采用沖走1 g土所需的水量和時間的乘積來表示土壤的抗沖性。

(2)土壤抗剪強度采用荷蘭產便攜式14.10 Pocket Vane Tester型三頭抗剪儀現場測定。該儀器備有3個旋頭,分別為CL102型(小號)、CL100型(中號)、CL101型(大號),一般黏質土類用CL102型旋頭、壤質土類用CL100型旋頭、砂質土類用CL101型旋頭。3個測定旋頭有相應的換算系數,可以將試驗數據統一,提高數據的可比性,換算關系式為大號y=0.02x,中號y=0.11x,小號y=0.27x,其中:x為實測數值,kg/cm2;y為轉換后得到的抗剪強度,kg/cm2。根據各樣地實際情況,本研究采用CL100型旋頭。

(3)用環刀采集土樣以測定容重、總孔隙度、毛管孔隙度及土壤入滲率等,用鋁盒取表層原狀土以測定土壤團聚體含量。

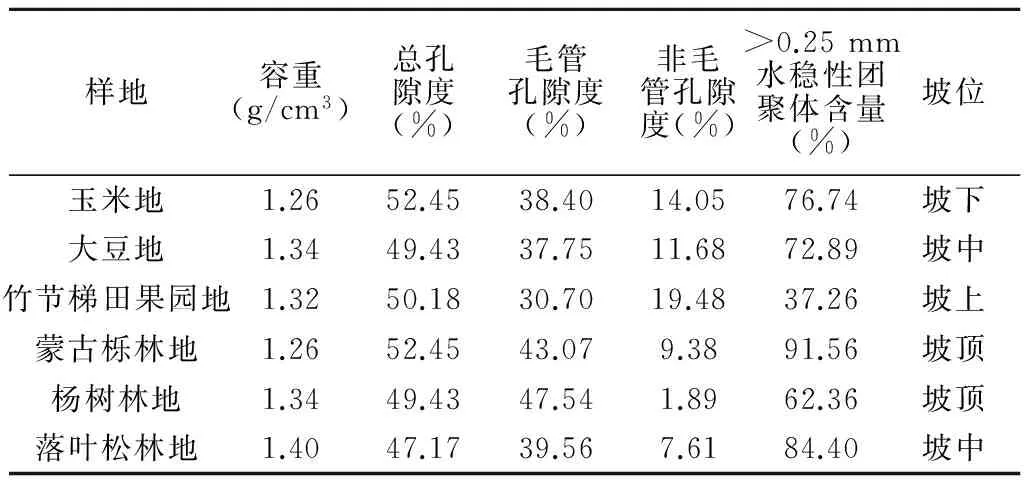

測得的各樣地土壤基本參數見表1。

表1 各樣地土壤基本參數

2 結果與分析

2.1 土壤抗沖性

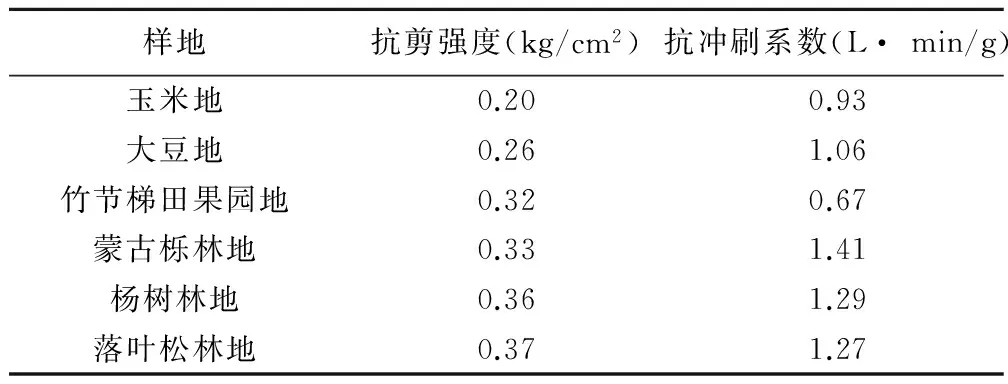

土壤抗沖性是指土壤抵抗徑流的機械破壞和搬運的能力,常用在一定流量下沖走1 g土所需要的時間和水量表示。數值越大,表明沖走1 g土壤需要的時間和水量越多,即土壤的抗沖性越強,反之土壤抗沖性越弱。各樣地的土壤抗沖刷系數計算結果見表2。 由表2知,各樣地土壤的抗沖刷系數不同:竹節梯田果園地的土壤抗沖刷系數最小,為0.67 L·min/g,蒙古櫟林地的土壤抗沖刷系數最大,為1.41 L·min/g;不同樣地的土壤抗沖刷系數從大到小依次排序為蒙古櫟林地>楊樹林地>落葉松林地>大豆地>玉米地>竹節梯田果園地;林地的土壤抗沖性較坡耕地的土壤抗沖性好,可能是因為林地有較厚的枯枝落葉層,增加了土壤有機質和土壤團聚體含量,改善了土壤結構,同時林木根系對土壤有較好的固結作用,尤其是表土層根徑<1.0 mm的細根數量較多,形成強大的網絡,能夠有效改善土壤抗沖性[8]。玉米地所處位置為坡下部,受坡上部水土流失影響,大量的流失表土在坡下部積累,土層較厚,有機質含量較高,但人為擾動強烈,土質疏松,容易再次流失;大豆地位于坡中部,大豆屬于豆科植物,可以通過固氮作用增強土壤肥力,增加土壤團聚體,提高土壤的抗沖刷作用[9];竹節梯田果園位于坡上部,是由水土流失較嚴重的荒山荒坡地改造而成的,果樹栽植時間不長,水土保持效果尚不明顯,土壤較易被沖刷。

表2 各樣地土壤抗沖刷系數和抗剪強度

2.2 土壤抗剪強度

土壤抗剪強度是指受到剪應力作用時,土體抵抗土粒或土團因持續剪切而引起的剪切變形破壞的阻力。土壤抗剪強度是土壤抗性的量度指標,土壤抗剪強度大,則在降雨沖刷力的作用下土壤抵抗徑流的剪切破壞能力就強,從而可以減緩土壤侵蝕的發生[10]。測定土的抗剪強度常用的方法有原狀土室內剪切試驗(直接剪切試驗、三軸壓縮試驗和無側限抗壓強度試驗)、現場剪切試驗、十字板剪切試驗。有研究認為坡面土壤在徑流作用下首先在地表薄層土壤處破壞[11],因此在野外用手持式抗剪儀測得的土壤表面抗剪強度與室內快剪所測得的土壤抗剪強度指標黏聚力相同。本研究采用荷蘭產便攜式14.10 Pocket Vane Tester 抗剪儀對各樣地土樣抗剪強度進行試驗,結果見表2。由表2知,研究區各樣地土壤抗剪強度介于0.20~0.37 kg/cm2之間,玉米地的土壤表層抗剪強度最小,落葉松林地的土壤表層抗剪強度最大,土壤抗剪強度從大到小依次為落葉松林地>楊樹林地>蒙古櫟林地>竹節梯田果園地>大豆地>玉米地。林地土壤的抗剪強度比坡耕地土壤的抗剪強度大,說明林地土壤抵抗徑流剪切破壞的能力較強,不易發生土壤侵蝕。此外,由表2還可以看出土壤的抗剪強度與土壤的抗沖刷系數無明顯關系。

2.3 土壤抗沖抗剪性影響因素分析

土壤抗沖性主要取決于土粒間、微結構間的膠結力和土壤結構體間抵抗離散的能力,與土壤的物理性質和外在的生物因素有關[12]。莊家堯等[8]研究認為土壤的抗沖性與土壤非毛管孔隙度、根徑<1 mm細根含量具有很高的相關性;賈俊姝等[13]研究認為,在淺山區土壤抗沖性指數與枯落物現存量呈顯著正相關,在腦山區土壤抗沖性指數與團聚度、總孔隙度呈顯著正相關;楊玉梅等[14]研究認為,土壤抗沖性指數與土壤容重呈極顯著負相關,與機械組成各級顆粒無相關性,并且土壤抗沖性指數隨坡度的增加先減小再增加;冉茂勇等[15]研究認為,土壤抗沖性與結皮有機質含量、黏結力、水穩性團聚體含量呈負相關,與容重呈正相關;史東梅等[16]研究認為,土壤抗沖性指數與土壤容重、細砂粒(0.05—0.25 mm)含量、>0.25 mm水穩性團聚體含量、土壤穩滲率及<1 mm根系生物量呈正相關,與總孔隙度呈負相關;鄒翔等[17]研究認為抗沖性大小與土壤中>2 mm或<0.002 mm的顆粒含量有較大關系。可見,影響土壤抗沖性的因素很多,不同地區不同類型土壤的抗沖性影響因素存在差異。

土的抗剪強度是表征土體力學性質的一個主要指標,其大小直接反映了土體在外力作用下發生剪切變形破壞的難易程度。影響土壤抗剪強度的因素多且復雜,很多學者對其進行了研究:逯海葉等[18]研究認為地表土壤抗剪強度隨溫度的升高呈線性減小,土壤顆粒級配越好,黏粒含量越多,土壤的抗剪強度越大;范興科等[19]研究得出淺層原狀土的抗剪強度隨著含水率的增大而減小,隨著土層深度的增大,土壤容重增大,抗剪強度也有所提高;戴全厚等[20]研究得出土壤抗剪強度隨植物根量的增多而增大。

對研究區各樣地土樣土壤抗沖抗剪性與土壤結構的相關性進行分析,結果見表3。由表3知,土壤抗沖刷系數與非毛管孔隙度呈顯著負相關,與>0.25 mm水穩性團聚體含量呈極顯著正相關,與土壤容重、初始入滲率、穩定入滲率、平均入滲率呈正相關,與總孔隙度呈負相關,但均未達顯著水平;土壤抗剪強度與容重、水穩性團聚體含量呈正相關,與總孔隙度、非毛管孔隙度、初始入滲率、穩定入滲率和平均入滲率呈負相關,但均未達顯著水平。

表3 研究區土壤抗沖抗剪性與土壤結構相關性分析

注:表中**表示極顯著相關,*表示顯著相關。

3 結 語

對吉林省低山丘陵區杏木小流域的土壤抗沖抗剪性的研究結果表明:林地的土壤抗沖刷系數和抗剪強度均大于坡耕地;土壤抗沖刷系數大小排序為蒙古櫟林地>楊樹林地>落葉松林地>大豆林地>玉米林地>竹節梯田果園地;土壤抗剪強度大小排序為落葉松林地>楊樹林地>蒙古櫟林地>竹節梯田果園地>大豆地>玉米地;土壤抗沖刷系數與非毛管孔隙度呈顯著負相關,相關系數為-0.854,土壤抗沖刷系數與>0.25 mm水穩性團聚體含量呈極顯著正相關,相關系數為0.964,土壤抗沖刷系數與容重、總孔隙度、初始入滲率、穩定入滲率、平均入滲率的相關性未達顯著水平;土壤抗剪強度與土壤容重、總孔隙度、非毛管孔隙度、>0.25 mm水穩性團聚體含量、初始入滲率、穩定入滲率、平均入滲率的相關性均未達顯著水平。

[1] 齊娜.重慶縉云山典型林地土壤抗剪特性及其影響因素研究[D].北京:北京林業大學,2010: 6.

[2] SL 190—2007,土壤侵蝕分類分級標準[S].

[3] 楊曉娟,王海燕,劉玲,等.吉林省東部低山丘陵區4種林分類型林地的土壤肥力分析[J].水土保持通報,2013,33(4):142-148.

[4] 戴全厚,劉國彬,劉明義,等.小流域生態經濟系統可持續發展評價——以東北低山丘陵區黑牛河小流域為例[J].地理學報,2005,60(2):209-218.

[5] 張玉斌,曹寧,許曉鴻,等.吉林省低山丘陵區水土保持措施對土壤顆粒組成和速效養分影響分析[J].中國農學通報,2009,25(20):287-291.

[6] 王燕,宋鳳斌,陳國雙.半山區小流域綜合治理模式與可持續發展對策研究——以吉林省柳河縣圣水小流域為例[J].吉林農業大學學報,2006,28(1):68-72.

[7] 李智廣,張光輝,劉秉正,等.水土流失測驗與調查[M].北京:中國水利水電出版社,2005:85-90.

[8] 莊家堯,張金池,林杰,等.安徽省大別山區上舍小流域植被根系與土壤抗沖性研究[J].中國水土保持科學,2007,5(6):15-20.

[9] 杜天慶,苗果園,郝建平,等.不同類型豆科植物對黃土母質生土的改土效果[J].水土保持學報,2011,25(6):76-80,86.

[10] 王云琦,王玉杰,張洪江,等.重慶縉云山不同土地利用類型土壤結構對土壤抗剪性能的影響[J].農業工程學報,2006,22(3):40-45.

[11] 柯家明,李紹進,夏艷華.黃土抗剪強度在水蝕中表現形式的研究[J].特種結構,2005,22(2):53-55.

[12] 劉玉花,王曉春,徐文遠,等.G111公路訥嫩段8種護坡灌木根系增強土壤抗沖性比較[J].水土保持學報,2010,24(6):32-37,41.

[13] 賈俊姝,胡文忠,李文忠,等.北川河流域退耕還林不同配置模式對土壤抗沖性的影響[J].水土保持研究,2006,13(3):77-79.

[14] 楊玉梅,鄭子成,李廷軒.不同土地利用方式下土壤抗沖性動態變化特征及其影響因素[J].水土保持學報,2010,24(4):64-68.

[15] 冉茂勇,趙允格,陳彥芹.黃土丘陵水蝕區生物結皮土壤抗沖性試驗研究[J].西北林學院學報,2009,24(3):37-40.

[16] 史東梅,陳晏.紫色丘陵區農林混作模式的土壤抗沖性影響因素[J].中國農業科學,2008,41(5):1400-1409.

[17] 鄒翔,崔鵬,陳杰,等.小江流域土壤抗沖性實驗研究[J].水土保持學報,2004,18(2):71-73.

[18] 逯海葉,李平.地表溫度和土壤顆粒組成對抗剪強度的影響[J].內蒙古農業大學學報:自然科學版,2005,26(1):75-78.

[19] 范興科,蔣定生,趙合理.黃土高原淺層原狀土抗剪強度淺析[J].土壤侵蝕與水土保持學報,1997,3(4):69-75.

[20] 代全厚,張力,劉艷軍,等.嫩江大堤植物根系固土護堤功能研究[J].水土保持通報,1998,18(6):8-11.

(責任編輯 李楊楊)

S152.9

A

1000-0941(2015)01-0041-04

本研究受水利部公益性行業專項(201401025)、吉林省科技發展計劃項目(20120409)資助

張瑜(1980—),女,山東煙臺市人,工程師,碩士研究生,主要從事水土保持研究工作。

2014-08-28