中醫肝藏血文獻的計量與熱點分析

龍曉華 王樂鵬 馬淑然

(北京中醫藥大學基礎醫學院,北京,100029)

思路與方法

中醫肝藏血文獻的計量與熱點分析

龍曉華 王樂鵬 馬淑然

(北京中醫藥大學基礎醫學院,北京,100029)

目的:分析中醫肝藏血理論研究的現狀、熱點與趨勢,為開展相關研究提供參考。方法:以CNKI數據庫為檢索源,檢索新中國成立以來有關中醫肝藏血理論研究的文獻,并以Word形式導出相關文獻的題錄信息。以Excel工作表為工具,對導出的文獻題錄信息逐項逐條地整理、規范,并從文獻計量學角度對文獻的年代分布、來源、第一作者及其單位、基金資助、高頻關鍵詞等進行統計,探討分析本領域的研究現狀、熱點與趨勢。并以高頻關鍵詞為研究熱點展開分析,為中醫臨床及科研工作者提供參考。結果:1)目前有關中醫肝藏血理論的研究正在不斷地深化和發展中。2)《中醫雜志》的載文量最多,其次是《四川中醫》與《陜西中醫》。3)石林階是發文量最多的第一作者,發文11篇。4)以第一作者所在單位計,單位發文量最多的為中南大學湘雅醫院。5)有40篇文獻獲得了國家自然科學基金的資助。并且,由國家自然科學基金和國家”973”計劃資助的文獻共55篇,占基金資助類文獻的50%。6)“肝血虛”“肝陰虛”為研究的熱點病理狀態,“乙型肝炎”為研究的熱點疾病。結論:本文利用文獻計量分析法梳理了中醫肝藏血理論研究領域的現狀、熱點與趨勢。這對于加深中醫肝藏血理論的理解與應用,更好地指導臨床實踐具有十分重要的意義。

肝藏血;文獻計量;熱點分析

“肝藏血”一詞最早見于《黃帝內經》中的《素問·調經論》和《靈樞·本神》2篇。隨著歷代醫家的詮釋與發揮,肝藏血的內容逐漸豐富起來。至當代規劃教材,肝藏血已成為肝藏象的主要生理功能之一。當代對中醫肝藏血的研究[1]已涉及理論、臨床與實驗等諸多方面,與之相關的文獻的數量也隨著研究的深入而不斷增加,為了迅速了解中醫肝藏血理論的研究與應用情況,并為開展相關研究提供參考,我們采用了文獻情報研究中的文獻計量分析法,文獻計量分析法是一種以各種科學文獻的外部特征為研究對象,以輸出量必定是量化的信息內容為主要特點,采用數學與統計方法來描述、評價和預測科學技術的現狀與發展趨勢的圖書情報學分支學科[2]。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索 以中國知網數據庫為檢索源,檢索有關中醫肝藏血理論的文獻。選擇跨庫高級檢索為檢索入口。檢索策略為:(主題:肝藏血)或者(主題:肝不藏血)或者(主題:肝血虛),精確匹配。檢索發表時間為2014年10月9日之前的文獻。并以Word形式將題名、作者、單位、文獻來源、關鍵詞、摘要、第一責任人、基金、年等文獻題錄信息全部導出。最終得到1 443條題錄信息。

1.2 納入和排除標準 納入標準:文獻題錄內容包括理論探討、文獻整理、實驗研究、臨床研究以及經驗介紹等。排除標準:將保健科普類、教育考試類、中獸醫、新聞報刊、專利、綜述、重復、文摘、行業標準以及少數民族醫等類文獻逐一排除。

1.3 統計處理 按納入排除標準篩選后,最終得到751條文獻題錄信息。然后利用Excel工作表逐項逐條地統計納入文獻的發表年度、文獻來源、文獻第一作者及單位、基金資助及文獻的高頻關鍵詞。

2 結果

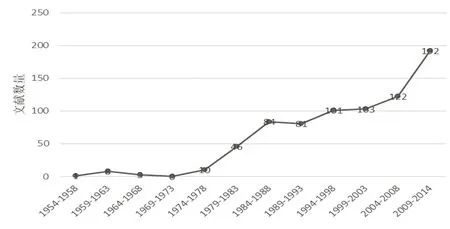

2.1 文獻數量的年代分布 對文獻數量的年代分布及其變化情況的研究,可以在一定程度上反映出該領域的研究水平和發展狀況。由于檢索到的文獻的發表時間為1956—2014年,時間跨度較大,且每年發表的論文的數量變化較大,因此,本文以5年為時間段進行統計,以便從整體上把握論文數量的變化趨勢。751篇文獻的年代分布情況如圖1所示。

由圖1可知:自1954—1978年的25年間,研究中醫肝藏血理論的文獻數量一直停留在較低水平,其中1969—1973年的文獻數量為零。自1978年以后,文獻數量不斷增加。1979—1988年的10年間文獻數量直線上升,共計130篇。1989-1998年的10年間共發表論文182篇,1999—2008年的10年間共發表論文225篇,而2009—2014年的6年間則發表了192篇,由于檢索的時間以及出版過程造成的滯后等因素的影響,近6年的論文數量應在192篇以上。另外,據筆者統計,2004—2013年的10年間共發表論文283篇,占納入統計的60余年的全部文獻的37.7%。可見,目前有關中醫肝藏血理論的研究正在不斷地深化和發展中。

圖1 文獻數量的年代分布圖

圖2 文獻第一作者分布圖

2.2 文獻的來源分布 為了便于搜集、整理相關文獻,我們對文獻來源進行了統計。在統計時,我們進行了以下規范處理:1)將期刊雜志的名稱進行了新舊統一,如將“北京中醫學院學報”統一為“北京中醫藥大學學報”等;2)將碩博學位論文的文獻來源統一為授予學位的學校的現有名稱;3)會議論文未予統計。結果共整理出文獻來源200種,共703條。其中,文獻數量大于10篇的共有14種。見表1。

表1 文獻來源分布表

由表1可知,《中醫雜志》載文量最多,為29篇。載文量大于20的還有《四川中醫》與《陜西中醫》。

2.3 文獻的第一作者分布 由于通常情況下,對一篇文獻而言,第一作者的貢獻要比第二、三作者大,因此,在本次統計中,我們略去了其他作者,只對第一作者進行了統計。在文獻計量學中這種計量方法常被稱為劃一計數法[3]。結果發現,發表文獻在2篇以上的只有7位,如圖2所示。

由圖2可知:發文量最多的作者為石林階(11篇),其次是楊麗莎、陳玉萍、陳昌華各4篇,陳澤奇、胡隨瑜、田進文各3篇。

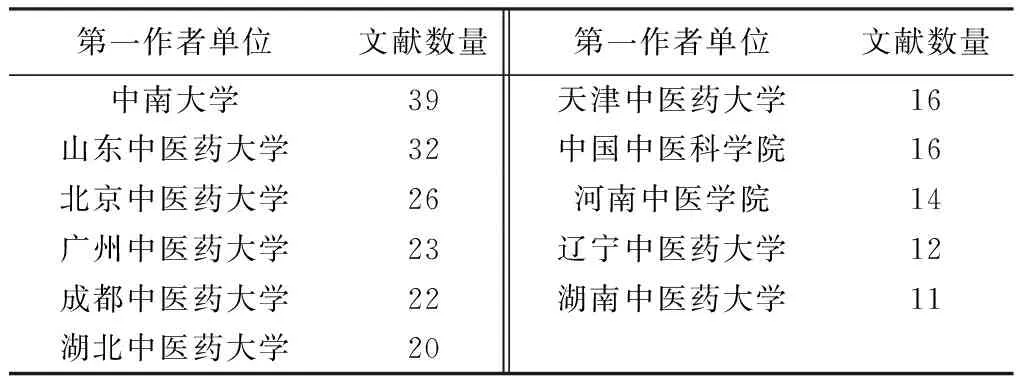

2.4 第一作者的單位分布 由于存在同一篇文獻的作者來自幾個不同單位,且文獻的第一作者貢獻較大的情況,為了便于統計單位發文量,這里只對第一作者所在單位進行統計。在統計過程中,我們進行了如下規范化處理:1)對于太過具體的帶有行政區域的單位名稱,只保留省、地、縣三級行政區域名稱,如“江蘇省阜寧縣益林鎮紹宏診所”規范為“江蘇省阜寧縣診所”;2)對于單位名稱新舊不一、省略不全者,一律規范為現有名稱的全稱,如將“中醫研究院”“中國中醫研究院”“中國中醫科學院”規范為“中國中醫科學院”;3)對于具體到單位內設組織機構的,規范為單位現有名稱的全稱,如將“北京中醫藥大學基礎醫學院”規范為“北京中醫藥大學”等。單位發文量超過10篇的結果見表2。

表2 單位發文量分布表

由表2可知,單位發文量最多的為中南大學,為39篇。其余單位為各中醫藥大學及科研院所。另據筆者的統計,來自中南大學的文獻實際上主要來自其附屬的湘雅醫院。

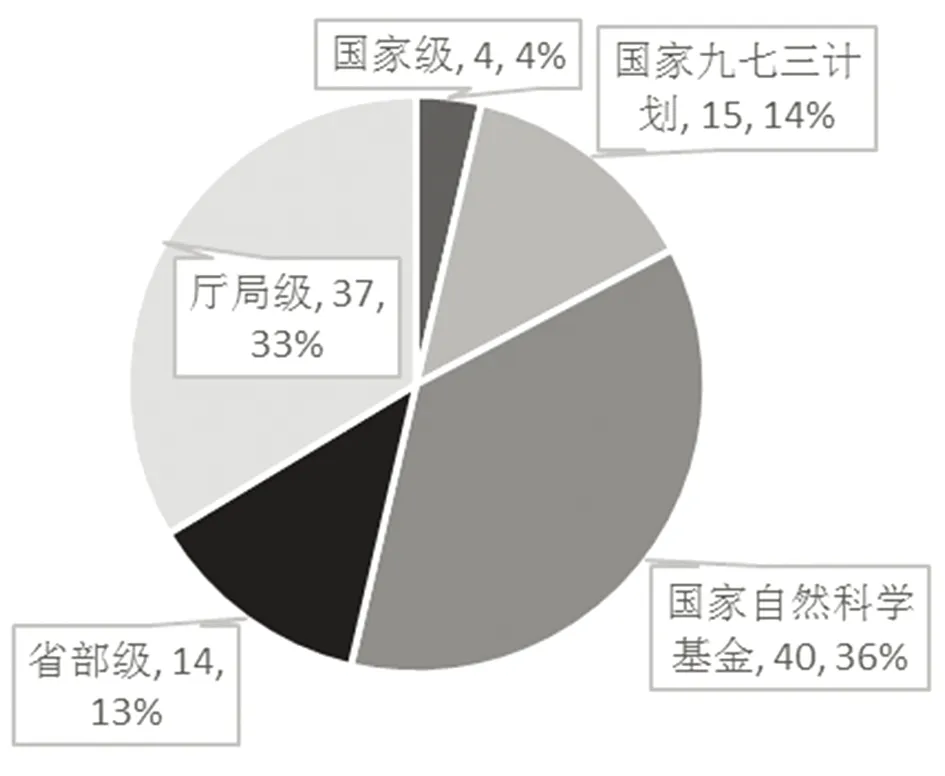

2.5 基金資助分布 隨著我國科研事業的不斷發展,科研項目、科研隊伍不斷增長,科研經費也隨之不斷增多,相應地,基金資助論文的數量也在不斷增加。本文通過論文的基金資助的統計,分析目前有關中醫肝藏血理論研究的基金資助狀況。結果共有79篇文獻獲得了110項資助。為了便于統計并反映獲得基金資助的整體狀況,我們將每一項具體的資助基金名稱進行了規范:1)將由國家自然科學基金和國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)提供的資助基金分別規范為“國家自然科學基金”與“國家973計劃”;2)按照基金的來源級別將其他的資助基金規范為國家級、省部級、廳局級三級進行統計。見圖3。

圖3 基金資助分布圖

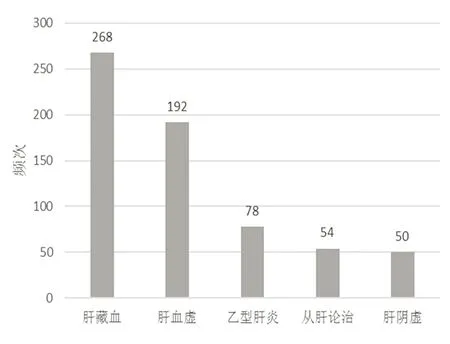

圖4 高頻關鍵詞分布圖

由圖3可知:有40篇文獻獲得了國家自然科學基金的資助,占基金資助類文獻的36%。并且,由國家自然科學基金和國家“973”計劃資助的文獻有55篇,占比50%。其次為廳局級基金資助的文獻,有37篇,占33%。

2.6 高頻關鍵詞分布 關鍵詞作為一篇論文的必要組成部分,能夠簡單、直接、全面地概括出論文的核心內容,在大量同專業論文的關鍵詞集合中,隱含著該學科的研究現狀、研究熱點、發展規律和發展趨勢等線索。某一學科領域內論文的高頻關鍵詞反映了該領域的研究熱點[4]。在本次統計中,我們對關鍵詞進行了一些規范化處理:1)刪去與研究內容無關的無統計意義的詞語,如“主任醫師”“中醫藥療法”“研究目標”等;2)對含義相同而表述不同的詞匯進行規范統一,如將“情志不遂”“情志不舒”“情志郁結”“情志抑郁”規范為“情志郁結”等。結果排在前5位的高頻關鍵詞如圖4所示。

由圖4可知:目前在中醫肝藏血理論的研究中,“肝血虛”“肝陰虛”為研究的熱點病理狀態,“乙型肝炎”為研究的熱點疾病。

3 討論

文獻計量分析法是采用數理統計學方法來定量描述、評價和預測學術現狀與發展趨勢的圖書情報學研究分支,其歷史可以追溯到1917年的解剖學文獻統計[2]。肝藏血是指肝具有貯藏血液、防止出血和調節血量的作用[5]。通過對建國以來中醫肝藏血理論相關文獻的計量分析,我們發現:1)目前有關中醫肝藏血理論的研究正在不斷地深化和發展中。2)《中醫雜志》的載文量最多,其次是《四川中醫》與《陜西中醫》。3)石林階是發文量最多的第一作者,發文11篇。4)以第一作者所在單位計,單位發文量最多的為中南大學湘雅醫院。5)有40篇文獻獲得了國家自然科學基金的資助。并且,由國家自然科學基金和國家“973”計劃資助的文獻共55篇,占基金資助類文獻的50%。6)“肝血虛”“肝陰虛”為研究的熱點病理狀態,“乙型肝炎”為研究的熱點疾病。

頻次高的關鍵詞常被用來確定一個研究領域的熱點問題[6],通過上述對中醫肝藏血理論研究的相關文獻的高頻關鍵詞的統計,發現目前“乙型肝炎”位列高頻關鍵詞第三位,疾病類關鍵詞第一位。并且,在納入研究的751篇文獻中,研究內容涉及乙型肝炎的有83篇,占比11.05%,其中針對乙型肝炎研究的專題文獻有57篇,占比7.59%。可見,運用中醫肝藏血理論防治乙型肝炎已成為本領域的熱點研究問題。

2006年全國乙型肝炎流行病學調查表明,我國一般人群乙型肝炎病毒(Hepatitis B Virus,HBV)表面抗原的攜帶率為7.18%。據此推算,我國現有的慢性感染者約9 300萬人,其中慢性乙型肝炎患者約2 000萬例,每年因HBV導致的肝硬化和肝癌死亡30余萬例,新發乙型肝炎病例50萬到100萬例[7]。可見,慢性乙型肝炎是我國常見的慢性傳染病之一,嚴重危害人民健康。其治療的關鍵是抗病毒治療[8]。而目前乙型肝炎的臨床療效仍然不盡如人意,治療理念仍在不斷的變化中,尚缺乏一套規范有效的抗病毒治療方案[9]。中醫藥在抗病毒、調節免疫、抗肝纖維化、改善肝臟炎癥及微循環、降酶退黃、延長生命、改善臨床癥狀和生存質量等方面顯示出綜合優勢[10]。慢性乙型病毒性肝炎的主要中醫病變部位在肝膽和脾胃[11],以及腎[12]。主要病理性質為濕熱、毒、虛、瘀[13]、痰[14]。最主要的證型為肝郁脾虛和濕熱內阻[13,15]。

通過閱讀上述83篇運用中醫肝藏血理論防治乙型肝炎的文獻,發現這83篇文獻的主題與類型主要包括理論探討、臨床經驗、臨床觀察與干預、證候研究、生化指標以及臨床流行病學研究等方面。從研究層次來看,多停留在臨床觀察的層面,用藥也多局限于個體經驗,在用藥安全方面重視不夠[6],這正如《慢性乙型肝炎防治指南》所指出的,雖然中醫中藥治療慢性乙型肝炎在我國應用廣泛,但多數藥物缺乏嚴格的隨機對照臨床研究,其抗病毒療效尚需進一步驗證[8]。

另外,通過對上述文獻的進一步梳理,發現,目前研究認為慢性乙型肝炎中醫證候演變有一定的規律性,主要表現在證候復雜程度發生變化、正氣耗損加重、瘀血證候增多[16]。隨著肝炎肝硬化血瘀程度的加重,門靜脈高壓加重,脾腫大、脾功能亢進加重,肝臟儲備功能降低,肝臟凝血功能障礙等。隨著肝炎肝硬化陰虛程度的加重,肝臟合成凝血酶原功能障礙,肝臟合成血漿蛋白功能障礙,門靜脈高壓加重等[17]。肝血虛是慢性病毒性肝炎的基本病機[18]。血液瘀滯,是肝病病理之關鍵[19]。肝絡瘀阻是病變發展的重要病理環節[12]。

本文運用文獻計量分析法梳理了與中醫肝藏血理論相關的文獻,初步理清了肝藏血研究領域的現狀、熱點與趨勢,尤其是通過高頻關鍵詞對本領域研究熱點進行了分析,這對于加深中醫肝藏血理論的理解與應用,更好地指導臨床實踐具有十分重要的意義。同時也表明,利用文獻計量學等其他學科的知識與方法,能夠更好地挖掘中醫藥學這一偉大寶庫。在今后的研究中,應當不斷加強對其他學科知識的學習與應用,加快中醫藥現代化的進程。

[1]孫廣仁.中醫基礎理論[M].北京:中國中醫藥出版社,2007:117-120.

[2]邱均平,王曰芬.文獻計量內容分析法[M].北京:國家圖書館出版社,2008:1-25.

[3]丁學東.文獻計量學基礎[M].北京:北京大學出版社,1993:205.

[4]尹相旭,張更平,李曉菲.基于關鍵詞統計的情報學研究現狀分析[J].情報雜志,2009,28(11):1-4.

[5]薛曉琳,王天芳,李昕,等.從“肝藏血主疏泄”功能失調角度探討肝硬化的發生機理[J].世界中醫藥,2013,8(2):121-123.

[6]王淑斌,孟慶剛.中醫藥治療2型糖尿病的文獻計量分析[J].中華中醫藥學刊,2014,32(2):273-276.

[7]莊輝.乙型肝炎流行病學研究進展[J].中國醫學前沿雜志(電子版),2009,1(2):18-23.

[8]中華醫學會肝病學分會,中華醫學會感染病分會.慢性乙型肝炎防治指南[S].中國臨床醫生,2012,40(4):66-78.

[9]申婷,游晶,范晶華,等.慢性乙型肝炎抗病毒治療研究進展[J].實用醫學雜志,2014,30(3):339-341.

[10]葉永安.慢性乙型肝炎的中西醫結合治療[J].中國中西醫結合雜志,2008,28(1):8-9.

[11]丁然.慢性乙型病毒性肝炎的中醫病位研究[D].北京:中國中醫科學院,2013.

[12]華海清.慢性乙型肝炎病因病機探討[J].南京中醫藥大學學報:自然科學版,2001,17(4):210-211.

[13]周小青,劉新華,孫克偉,等.中西醫對慢性乙型肝炎致病機理的不同認識[J].中醫藥學刊,2006,24(1):17-18.

[14]程良斌,王伯祥.中醫藥治療慢性乙型肝炎的回顧與展望[J].中西醫結合肝病雜志,2014,24(2):65-68.

[15]葉永安,江鋒,趙志敏,等.慢性乙型肝炎中醫證型分布規律研究[J].中醫雜志,2007,48(3):256-258.

[16]劉紹能,陶夏平,王融冰,等.慢性乙型肝炎中醫證候演變規律研究[J].中國中醫藥科技,2008,15(3):161-163.

[17]趙麗紅.肝炎肝硬化“肝藏血”功能異常表現與微觀指標的相關性研究[D].北京:北京中醫藥大學,2014.

[18]成冬生.從肝血虛論治慢性病毒性肝炎的理論探討[J].中西醫結合肝病雜志,2011,21(5):257-259.

[19]黃晨昕,夏于芳,錢祥夕.謝兆豐老中醫論肝病化瘀[J].內蒙古中醫藥,2010,10(14):126.

(2015-03-13收稿 責任編輯:王明)

Bibliometric and Hotspot Analysis of Literature on “Liver Storing Blood”

Long Xiaohua, Wang Lepeng, Ma Shuran

(SchoolofPreclinicalmedicine,BeijingUniversityofChineseMedicine,Beijing100029,China)

Objective:To analyze the status, hotspot and trend of the research on “liver storing blood” theory, and to provide reference for future related research. Methods:Literature on “liver storing blood” theory are retrieved through CNKI database( from the foundation of People's Republic of China), and relevant literature bibliographic information were copied in the form of Word. With Excel working table as a tool, the bibliography information are organized and standardized one by one, and the age distribution of literature, the source, the first authors and their institutions, fund, high frequency keywords are counted from the perspective of literature metrology to analyse and discuss hot spots and the research present situation of this field. At the same time, the high frequency keywords are taken as the research focus to provide reference for clinical medicine and scientific research workers. Results:1) Study on the theory of TCM liver storing blood is constantly developed; 2)”Journal of Traditional Chinese Medicine” published most of the papers, followed by the “Sichuan Traditional Chinese Medicine and Shaanxi Traditional Chinese Medicine”; 3) Shi Lingjie is the first author who has published 11 papers, and ranks the highest. 4) On the working place of the first author, Xiangya Hospital of Central South University units issued for the largest amount of the paper; 5) Forty articles won the National Natural Science Foundation of China, and 55 papers by the National Natural Science Fund and national 973 project, literature grant funds accounted for 50%; 6) the “liver blood deficiency”, “deficiency of liver yin” are the research hotspot of pathological state, and “hepatitis B” is the hottest research disease. Conclusion:This paper mainly adopts bibliometrics to analyze the status quo, hotspot and trend of liver storing blood theory research. It is of great significance on deepening the understanding and application of the theory of “liver storing blood”, and hopefully, it can better guide clinical practice.

Liver Storing Blood; Bibliometric; Hotspot Analysis

國家重點基礎研究發展計劃(“973”計劃)資助項目(編號:2001CB505101);國家中醫藥管理局劉燕池名醫傳承工作室資助項目(編號:01/010002607);北京市劉燕池名醫傳承工作站資助項目(編號:2009-SZ-C-24)

馬淑然,教授,主任醫師,博士研究生導師,研究方向:天人相應理論與臨床,E-mail:mashuran64@sina.com

R221.1

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2015.11.039