洋河水庫上游流域污染源調查與分析

李鳳彬,王佰梅

(秦皇島市引青管理局,河北秦皇島 066001)

洋河水庫是秦皇島市的重要飲用水水源地,1961年8月建成使用,總庫容3.6 億m3,多年平均入庫水量1.7億m3,水庫面積14 km2,可蓄水量1.47億m3,多年平均蓄水量0.8 億m3,平均水深5.7 m,水庫上游流域755 km2,主要有東洋河、迷霧河、麻河、干澗河和西洋河等支流,目前每年向城市供水0.6 億m3,同時向農業供水0.7 億m3。該水庫有明顯的富營養化現象,其歷史主要污染源為秋季粉漿污水的流入,近年來隨著水庫上游農業產業結構的調整,造成水庫富營養化的污染源有所變化。通過對水庫上游污染源的調查,分析洋河水庫污染源的構成情況,以期為洋河水庫污染源的控制、水庫環境規劃和管理、水資源的調度和管理提供科學依據,并為我國北方水庫的環境管理和治理提供參考。

1 調查概況

2013年9月,秦皇島市水務局抽調引青管理局及其所屬的洋河水庫技術人員共30人,成立5個調查小組,另設1 個水質檢驗組。調查小組在當地政府人員的配合和支持下,對洋河水庫上游流域的污染源實施了全覆蓋調查,調查方式為逐干流、逐支流、逐村現場踏勘,對社會環境狀況、生活污染源、工業污染源、養殖污染源等各類污染源進行了系統調查,其中養殖污染源是調查的重點,采集河道控制斷面水質樣品交水質檢驗組進行分析。

2 結果和分析

2.1 社會生活污染源

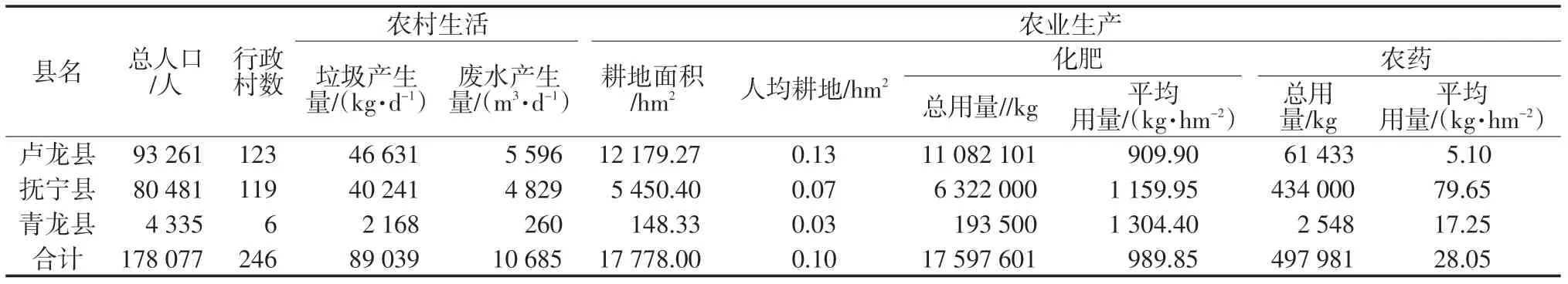

根據洋河水庫上游水系的發源及分布情況,對洋河水庫有影響的村莊確定為盧龍縣、撫寧縣和青龍縣共計246個村莊,影響區內總人口為17.8萬人,耕地面積1.78萬hm2,西洋河流域人均耕地0.13 hm2,而東洋河流域人均耕地只有0.07 hm2,具體分布情況見表1。

表1 洋河水庫上游農村生活與農業生產污染源

(1)生活廢水。以廢水產生量0.06 m3/(d·人)計,水庫上游每天廢水產生量10 685 m3。因上游為農村地區,各村莊廢水無收集設施,廢水往往潑灑在農院內,不會外流入庫;可能進入地表水環境的社會生活污染源主要為上游使用水沖廁的政府集中辦公地、鎮醫院和具備一定規模的鎮中學。鄉衛生院或衛生所一般采用旱廁,不產生廢水。各污染源單位均對化糞池中的廢水采取了委托處置的方式,沒有進入河道。

(2)生活垃圾。以垃圾產生量0.5 kg/(d·人)計,水庫上游每天垃圾產生量90 t。居民集中處的垃圾棄于河道現象相當普遍,其中的諸如塑料包裝袋、以核桃皮為代表的農產品加工廢物、樹木的殘枝破葉、散養畜禽產生的部分糞便等輕薄垃圾會隨雨季徑流入庫,每年汛期首次入庫水流會在庫區北部形成垃圾帶。

2.2 農業種植污染源

洋河水庫上游流域有耕地1.78 萬hm2,東洋河上游流域的農作物以玉米和花生為主,而西洋河流域則以玉米、白薯、花生為主,東西洋河流域均有少量水稻種植。農業種植污染源主要為農藥和化肥。

(1)農藥。洋河水庫上游流域年農藥施用量為497 981 kg。其中,盧龍縣境內耕地農藥施用量5.10 kg/hm2,與世界發達國家相差不大;撫寧縣境內則是世界發達國家的近4 倍,這與其境內經濟林多有關。農藥被植物的截取率在20%左右,40%~60%落到地面,5%~30%進入大氣環境后隨降雨回到地面,調查區域約30%的農藥使用量進入洋河水庫,估計農藥年入庫總量約150 t。

(2)化肥。洋河水庫上游流域年化肥施用量為17 597 601 kg,平均施用量989.85 kg/hm2,遠超過國際公認的上限225 kg/hm2。多余部分未被有效利用的化肥就會流失而造成環境污染。據統計,2004年各河流徑流入庫總氮為446 t,而目前化肥使用量上升使入庫總氮量更高。

2.3 養殖污染源

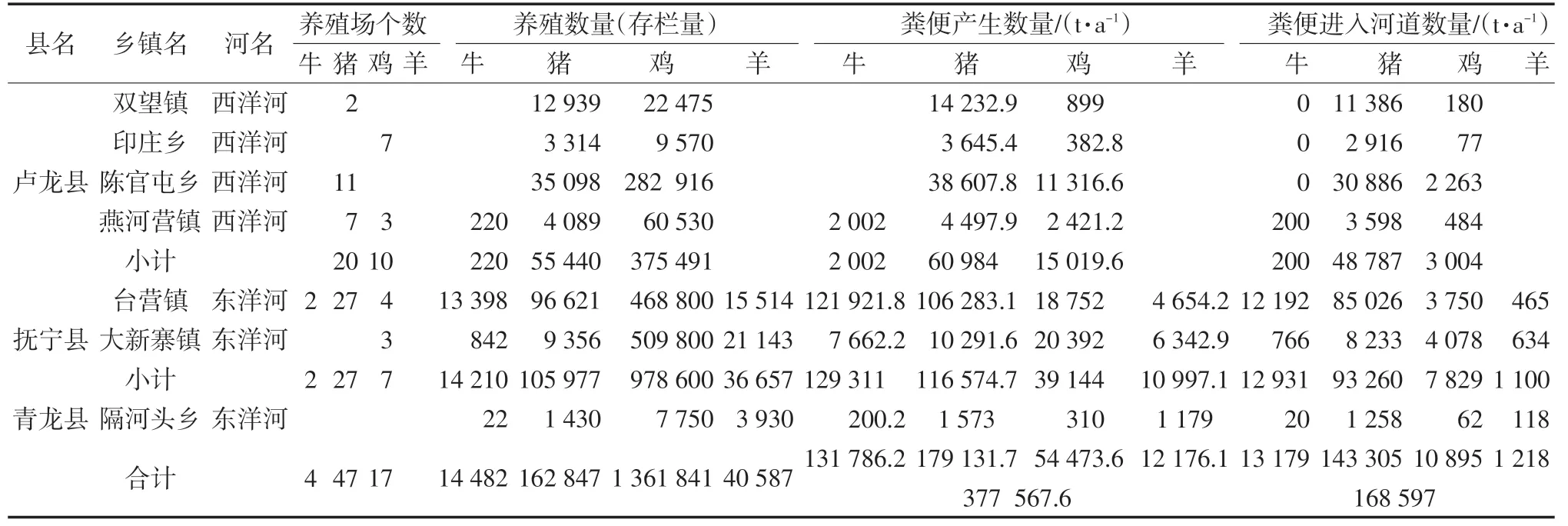

入庫糞便來自上游規模養殖場,絕大多數養殖場行政審批手續不全。

(1)養殖場分布特點。經調查,共發現68 家規模養殖場,養殖種類有豬、牛、雞和羊等,豬、牛和雞養殖方式為圈養,羊的養殖方式為散養,具體情況見表2。整體上看,自西向東有明顯的養雞比重上升、養豬比重下降的特征。撫寧縣臺營鎮為洋河水庫上游流域最重要的養殖區,養殖場有33 個,養殖規模也較大。

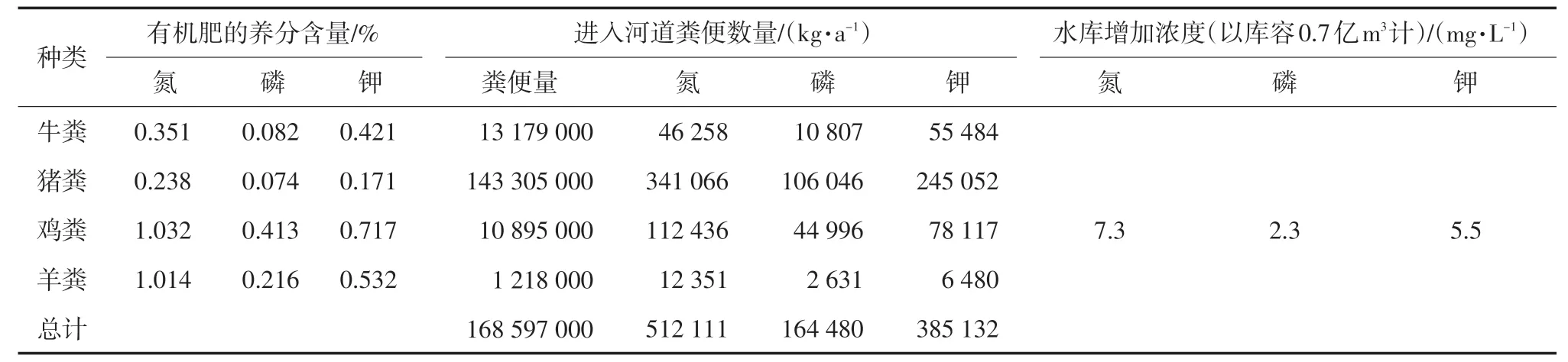

表2 各類養殖物糞便營養物質進入河道量

(2)清糞工藝、糞便產生量的分布特點。養殖場采取干清糞方式,包括人工清糞、刮糞機機械清糞和水沖糞3種,前2種方式的廢水主要是地面沖洗消毒水,主要應用在養雞場、養牛場;而水沖糞工藝則產生大量廢水,主要應用在西洋河和臺營鎮上游流域的養豬場。

按照養殖規模,糞便產生量在不同區域差異較大。臺營鎮和陳官屯鄉的產生量較大,青龍縣境內沒有發現養殖場。

按糞便產生定額9.1 t/(a·牛)、0.04 t/(a·雞)、1.1 t/(a·豬)、0.3 t/(a·羊)計,洋河水庫上游流域糞便產生總量為377 567.6 t/a。

(3)養殖糞便的臨時儲存。大多數養殖場往往在養殖場附近的坑內隨意堆放,有的把河道旁的平地作為曬糞場,甚至離河道較近的養殖場把糞便臨時堆存到河道內,其污染情況觸目驚心。

(4)養殖糞便雨季進入河道量。根據上游養殖畜禽廢水的產生與排放特點、當地雨季集中在6—8月的氣候特點及糞便的儲存方式等,估計豬糞入河率為80%,入河總量為143 305 t/a;雞糞入河率為20%,入河總量為10 895 t/a;牛糞和羊糞入河率為10%,牛糞和羊糞入河總量分別為13 179、1 218 t/a,糞便總入河量168 597 t/a。具體情況,見表3。

表3 洋河水庫上游規模養殖污染源情況匯總

2.4 工業污染源

調查結果表明,洋河水庫上游流域內的主要工業污染源為鐵選、采場等,共有18個,主要分布在撫寧縣境內。東洋河上游流域青龍縣境內則沒有發現工業污染源。

2.5 旅游污染源

旅游污染源主要分布在東洋河流域,有花果山、冰糖溝、背牛頂等旅游點,由于接待規模較小,游人較少,目前污染影響不明顯。

3 討論

從上面分析可知,養殖污染源是近年來發展起來的一種污染源,也是對河道和水庫水質影響較大的污染源。

3.1 養殖污染源進入河道量

根據各類養殖物糞便營養物質含量,推得養殖糞便進入河道的氮、磷、鉀量分別為512 111、164 480、385 132 kg/a,見表3。

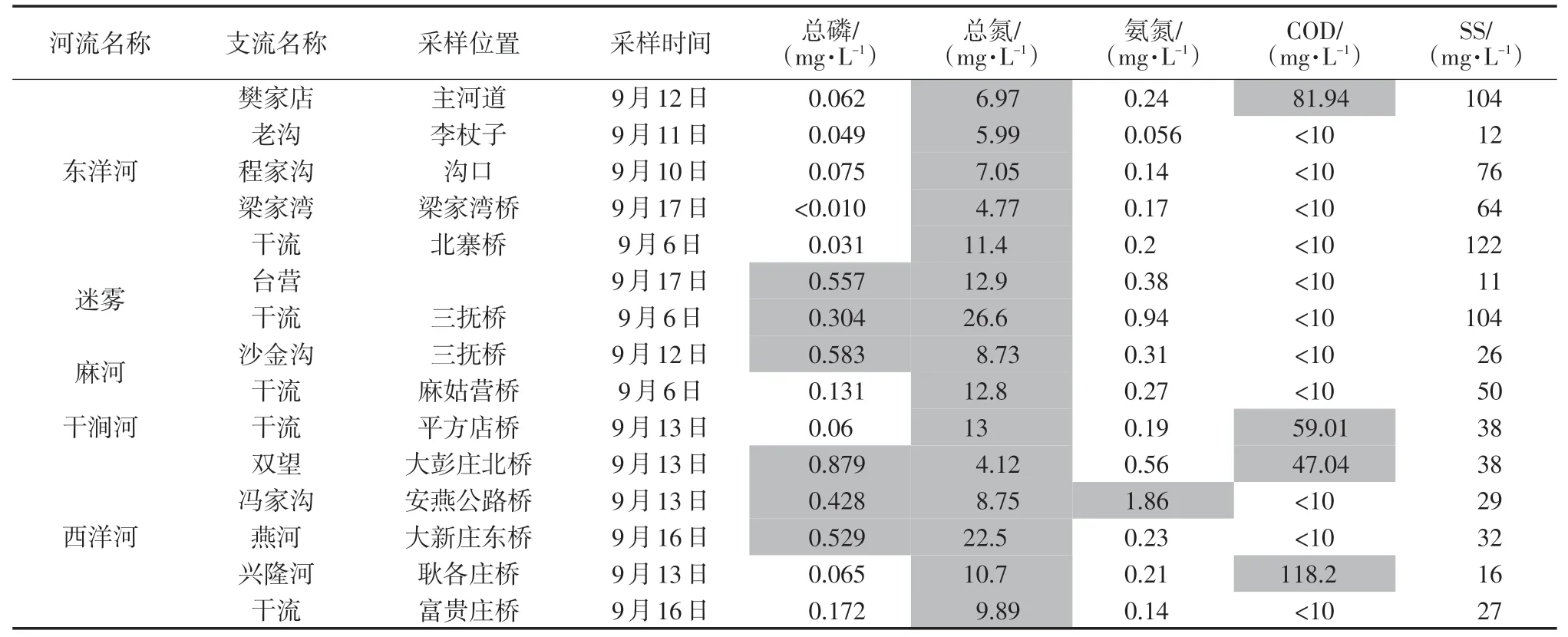

3.2 養殖污染源對河道水質的影響

對入庫水質的檢測結果表明,各河流總氮、總磷濃度值均較高,其中總氮全部超標,與養殖糞便的進入有極大關系,具體見表4。調查期間,尚無秋季粉漿污水的流入,通過對入庫河流水質的分析,結合污染源的分布及廢水入河情況,可知畜禽養殖糞便入庫是洋河水庫調查期間主要入庫污染源。

表4 入庫河流水質監測結果

3.3 養殖污染源對水庫水質的影響

從表2 可知,以庫容0.7 億m3計,養殖糞便可使水庫中總氮、總磷濃度分別增加7.3、2.3 mg/L,其增加值使水庫水質遠遠超過《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中相應參數的Ⅴ類標準,更是超出水源地的Ⅲ類水質要求,對水庫富營養化影響嚴重。

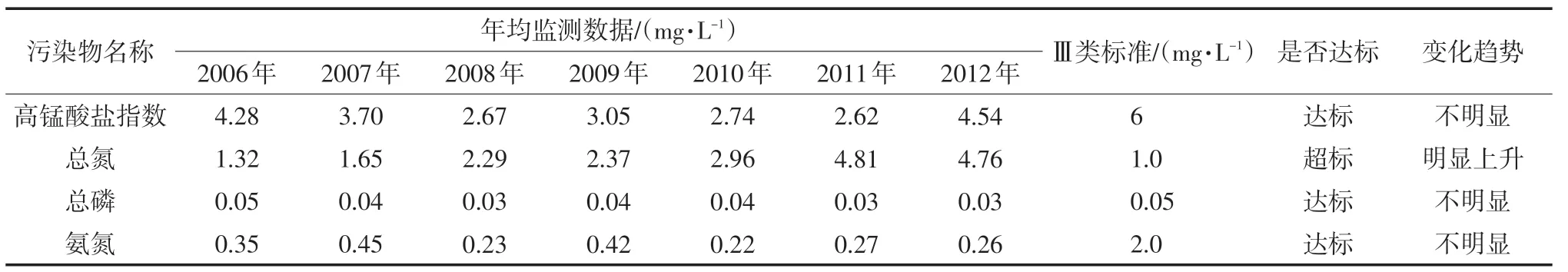

洋河水庫近年來的監測數據統計情況表明,高錳酸鹽指數、總磷和氨氮各次監測值和統計的年均值變化趨勢不明顯,而總氮具有明顯的上升趨勢,具體見表5,因此洋河水庫水質有惡化趨勢。總磷入庫量較大卻上升不明顯是由于其在水質偏堿性條件下沉降性遠高于氮。

表5 洋河水庫水質監測數據統計、達標情況及趨勢分析

4 措施與建議

鑒于養殖污染是調查發現的對河道和水庫水質影響最大的污染源,較農業種植污染源也容易控制,因此現階段應主要針對養殖污染源采取以下有效措施。

4.1 制定規劃,劃定養殖區,因地制宜采取污染物治理措施

洋河水庫上游地區的鄉鎮政府制定農業和畜牧業發展規劃,明確禁養區、限養區和適養區,劃定畜牧養殖區域或生態養殖區,全面推廣清潔養殖,根據地形、周圍水體、污水種類、污染情況等確定污水設施,通過采用活性污泥法、慢速土地處理系統等多種污水處理手段與技術,因地制宜開展集中式或分散式養殖污水處理,實現處理過程營養物質的轉移與資源化回收,建立具有良好的實用性、可操作性和推廣性的廢水無害化資源化利用技術措施與應用模式,還可考慮糞便的集中處理措施,如收集后用于制造有機肥的工廠,促進畜禽養殖環境和經濟的可持續協調發展。

4.2 提升沼氣池實用性,提高資源循環利用率

結合文明生態村等新農村建設,全面推廣清潔養殖,建立具有防滲功能的糞便儲存池和沼氣池,使養殖糞便作為資源循環利用。針對沼氣池在本區域冬季運行不好的特點,可采取冬季暖棚覆蓋等方式,提高溫度至25 ℃,并保持日溫度變化在15 ℃內,以提高產氣量和實用性,并使全年產生的糞便全部得以消耗,從而減少進入河道糞便量。

4.3 開展農村環境治理

結合新農村建設和農村環境治理規劃,把上游所有村莊納入農村環境治理計劃,設置垃圾集中收集和處置設施,改善農村居住條件的同時減少垃圾進入河道量。

4.4 推廣先進農業生產技術,從源頭減少污染物的產生

推廣生態保肥、生態防治病蟲害等先進農業生產技術,在減少化肥、農藥用量、提高農產品品質的同時降低化肥、農藥的入庫量。