VSAT衛星小站在遙測中繼站的應用

李 鋼,秦超杰

(1.水利部水利信息中心,北京 100053;2.淮河水利委員會通信總站,安徽蚌埠 233000)

1 概述

隨著國家對防汛抗旱工作的日益重視,為了確保防汛抗旱指揮調度命令傳送和水雨情遙測數據傳輸,水利系統建設了大量超短波通信系統作為偏遠地區的基礎通信方式。目前,主要使用155、230 MHz2 個頻段,提供語音調度和水雨情數據傳輸業務服務。隨著水利行業對通信帶寬和傳輸可靠性的要求不斷提高,傳統的超短波通信系統暴露出通信覆蓋范圍小、通信帶寬窄、信號誤碼率高等問題,嚴重制約了水利核心業務發展。

中繼站是超短波通信網的核心,直接決定了整個網絡的性能,為了充分利用現有資源,將傳統的超短波通信中繼站升級為超短波—衛星混合式中繼站,用較低的投資大幅度提高超短波通信系統的綜合性能。

2 超短波通信系統現狀

超短波通信系統具有技術成熟、組網靈活、設備價格低廉的特點,國家無線電管理委員會劃分230 MHz頻段作為水利專用通信頻段。經過多年建設,超短波通信系統在水利無線話音及數據通信的占有率超過30%。大量超短波水雨情遙測系統的建成,解決了基層單位(特別在公網GSM覆蓋不佳的偏遠地區)的防汛抗旱指揮調度及水雨情測報問題。

隨著通信技術的快速發展,基于超短波技術組建的無線通信網在帶寬、覆蓋范圍、數據加密等方面已經無法滿足水利信息化的發展需求,嚴重制約了水利信息化的發展。

2.1 超短波中繼站的性能限制

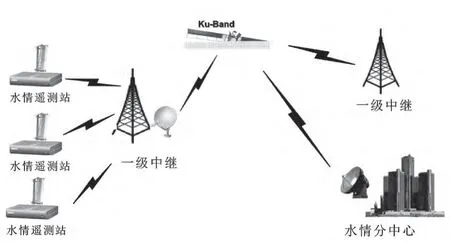

中繼站是超短波通信網的核心,只有中繼站通信覆蓋范圍內的站點才能進行通信。由于實際地理環境的限制,1 個超短波的中繼站的覆蓋范圍不超過20 km2,擴大系統覆蓋范圍就只能靠增加中繼次數實現,而多次中繼往往會出現信號質量下降、噪聲疊加、工程成本大幅上升等問題。超短波通信網的通信性能依據超短波鏈路計算公式計算,公式如下:

式中:Pr 為接收功率(dBw),Pr≥Sr,Sr 為設備的接收靈敏度(dBw);Pt 為設備的發射功率(dBw);Gta為發射天線的增益(dBi);Gra 為接收天線的增益(dBi);Ltl 為發射端傳輸線路衰耗(dB);Lrl 為接收端傳輸線路衰耗(dB);Ltm 為傳輸空間衰耗(dB),Ltm= 92.5 + 20 1ogf +20 1ogd,f 為使用頻率(GHz),d為兩站之間的距離(km)。

Pr≥Sr的預留程度應根據實地電磁環境的復雜程度、鏈路之間的物理環境和通信距離來定。一般在近距離的情況下,最少應預留3 dBm 以上。傳輸距離越遠預留增益應越大,在遠距離時預留增益應在20 dBm左右。

由超短波鏈路計算公式可以看出,Ltl、Lrl、Ltm由實際地理環境決定,Pr 僅僅由Pt、Gta、Gra 決定。通信系統中較偏遠的站點為了滿足通信鏈路的可靠,保證Pr 大于系統設計的最低值,需要提供更高的發射功率和更大的天線增益。

2.2 覆蓋范圍有限

2.2.1 覆蓋范圍及局限

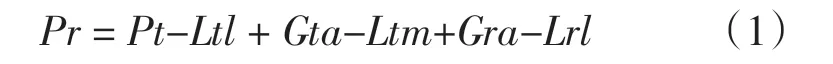

超短波中繼站的通信覆蓋范圍是嚴格限制的,主要受天線增益、雙工電臺的發射功率、中繼站的海拔位置、地理環境及電磁環境等因素決定。公網超短波網絡中多采用蜂窩式布局擴大系統的覆蓋范圍,但水利系統中超短波通信網絡往往沿河而建,呈長條狀布局,長度跨度經常高達數百公里。為了保證流域內的超短波通信暢通,不得不興建大量的超短波中繼站并且為減少中繼次數增加通信距離而降低系統的通信指標(主要是降低誤碼率指標)來滿足對通信距離的苛刻要求,如圖1所示。

圖1 現有超短波通信網絡結構

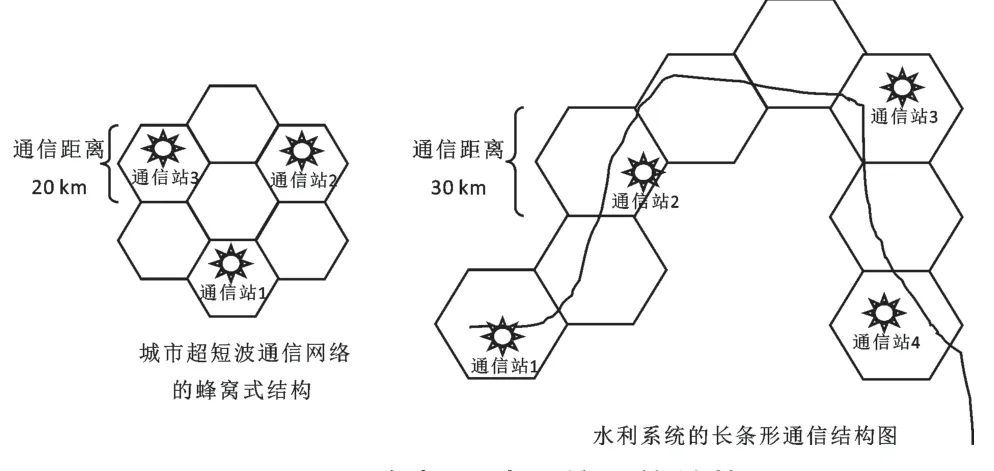

圖2 通信網絡結構

由圖2 可知,在地域跨度大的地區需要多次中繼才能進行遠距離通信。多級中繼通信體制存在著工程投資大、系統利用率低、設備數量多、土建成本高、后期維護工作量大等諸多問題。

2.2.2 天線的尺寸受限

(1)增加天線的尺寸可以增加天線增益及擴大覆蓋面積。以8 db全向天線為例,其長度超過5 m,而3 db的全向天線的長度則不超過0.4 m。

(2)全向天線的尺寸比定像天線的尺寸大。由于設計原理不同,相同增益的定向天線的尺寸僅僅相當于全向天線的40%。

(3)大尺寸的天線需要更好的地基基礎。由于超短波中繼站需要選址在地勢較高的山頂或樓頂,因此天線承受的風力較大,需要建造大型地基,尤其是在風力較大的西北和華東地區天線尺寸被嚴格限制。

綜上所述,實際工程中全向超短波天線受工程地質氣象等條件制約,全向天線的體積受限,增益往往不超過10 db。

2.2.3 電臺發射功率有限

(1)增加電臺的發射功率可以擴大中繼站的覆蓋范圍。但過高的發射功率會產生嚴重的干擾雜波(二次諧波危害最大),影響其他無線電系統的正常運行。我國無線電管理委員會對電臺有著嚴格要求,嚴禁發射功率過高或性能指標不合格的設備使用。

(2)電臺的發射功率增大,其功耗也會大幅度增加。尤其是野外地區的中繼站,業務繁忙的全雙工電臺處于24 h不間斷工作狀態,供電又大多采用太陽能/蓄電池的方式,因此電臺的發射功率通常不能超過35 W。

綜上所述,在市電支持下的超短波中繼站的發射功率可以達到50~100 W,但在偏遠地區為采用太陽能/蓄電池方式供電的超短波中繼站的發射功率不超過35 W。

2.3 多級中繼導致的通信質量惡化

在超短波模擬通信系統中最嚴重的問題就是由于中繼次數的增加而導致的信號質量嚴重下降。模擬中繼將接收到的信號進行放大以補償空間鏈路的傳輸損耗,其本身不對信號進行處理,這導致載波信號放大的同時噪聲也同步進行了放大,每進行一次模擬中繼都會造成噪聲的積累(簡稱加性噪聲),多次中繼后信噪比嚴重惡化。

在超短波數字通信系統中,數字中繼將接收到的信號進行再生、放大處理后再將信號發送出去,可以解決信道加性噪聲累加問題。但數字中繼需要發送設備和接收設備均采用同一編碼方式才能進行通信。目前超短波中繼站的生產廠家分屬不同系統自成體系,設備間難以兼容。如,A廠家的數字系統采用漢明碼,B廠家的數字系統采用格雷碼,兩個廠家生產的設備很難互通。兼容問題嚴重影響了超短波數字中繼系統的推廣速度。

2.4 通信帶寬低

目前,水利系統的超短波通信系統受發射功率及天線尺寸的限制,整體性能較低,傳輸速率不超過9 600 bps,僅能滿足傳輸一路話音和低速水雨情數據的傳輸,不支持TCP/IP 協議,無法傳輸IP 數據包。大量基于230 M超短波通信的水雨情數據采集網,原設計中鏈路設計的指標較低,在滿足偏遠地區話音及低速數據傳輸的基礎上在通信覆蓋范圍和系統投資之間取得了較好的平衡,但這種系統不適合傳輸大容量、高實時性的業務,更無法支持現在主流的IP數據通信。

3 VSAT衛星中繼站的應用

3.1 VSAT衛星小站的特點

VSAT 衛星通信網是具有甚小口徑天線的智能化小型地球站,集成度高、系統投資低、組網方案靈活可靠,近年來得到了廣泛應用,截至2014年底全國水利衛星VSAT小站數量已經突破600個。VSAT衛星通信網具有以下特點:

(1)集成度高,設備體積小,重量輕,耗電少,造價低,維護和操作簡單。根據使用條件的不同,小站天線的直徑可以控制在0.3~2.4 m,發射功率可以在1~2 W。設備集成度高,建站費用比建超短波中繼站節約50%以上。

(2)通信距離遠,覆蓋范圍大,組網靈活。通過靜止衛星進行通信,通信范圍可以覆蓋全國,通信費用不因距離的增加而增加。如,在圖1 中的長條形通信中,連接通信站1、2、3、4 的中繼站可以由超短波中繼站的8個減少到4個VSAT衛星中繼站,減少中繼站數量,節約系統投資。

(3)通信效率高,性能質量好。系統帶寬支持64 kbps~2 Mbps等多種帶寬劃分方案。

(4)基于IP數據傳輸。可將模擬中繼機接收的模擬數據轉換為標準的IP數據包進行轉發,整個數據傳輸過程中支持差錯控制等多種安全機制,以確保數據傳輸的可靠性。

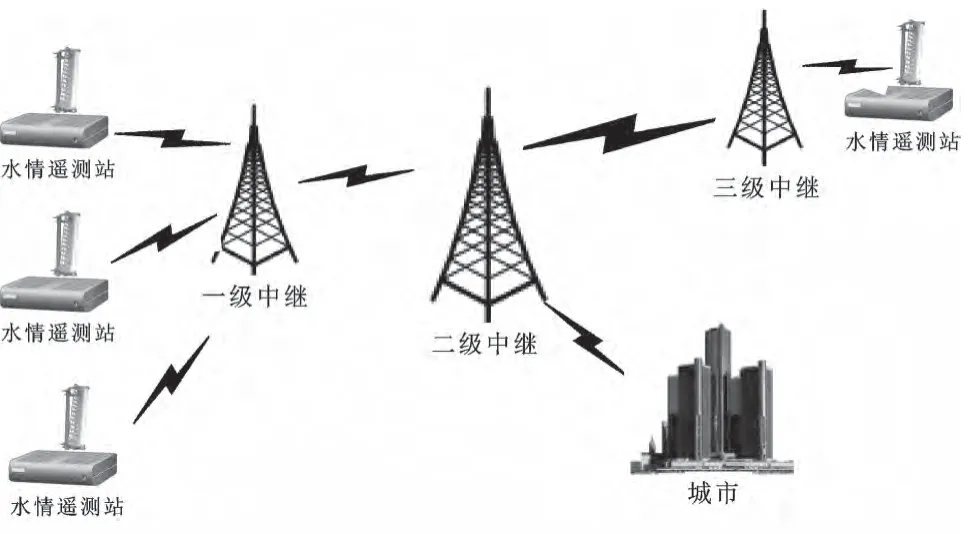

3.2 VSAT衛星中繼站與超短波通信網的組網

VSAT 衛星中繼站可以方便地與現有超短波通信網融合互聯,僅增加串口服務器、衛星小站單元IDU、功放BUC、低噪放大器LNB、天線等硬件設備,結構如圖3—4所示。

遙測站將水情數據發送到中繼站,中繼站的串口服務器將接收到的水情數據轉換成標準的IP 數據包后發送到衛星小站單元IDU,功放BUC 將IDU處理后的IP數據發送到通信衛星,經過通信衛星轉發,水情分中心可以實時接收各種類型遙測站的水情數據。

圖3 VSAT衛星中繼站組網

圖4 VSAT衛星中繼站設備組網

4 結語

超短波通信網是目前偏遠地區水利無線通信系統里的重要組成部分,如何在充分利用現有資源的基礎上提高系統的綜合性能成為水利信息化技術人員的研究重點。超短波中繼站決定了整個網絡系統的性能,通過增加VSAT 衛星小站設備,超短波中繼站可以更加靈活地布局,增加超短波通信網的覆蓋范圍,減少中繼站數量,提高鏈路信號質量。